|

|

|

カテゴリ:観照 & 探訪

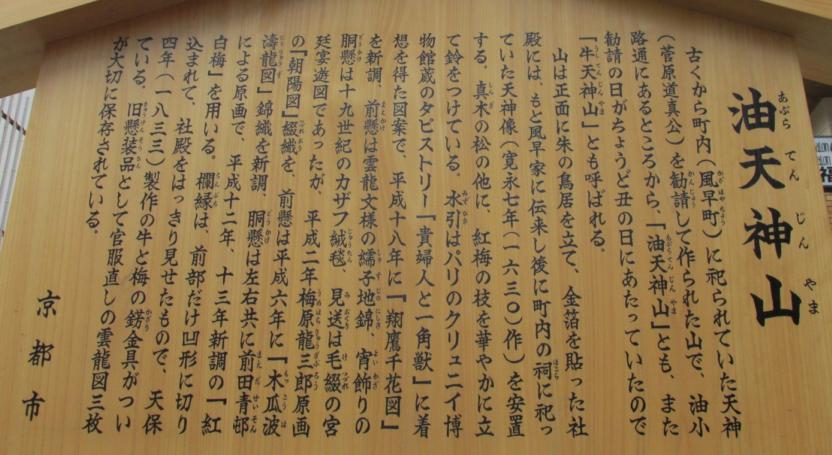

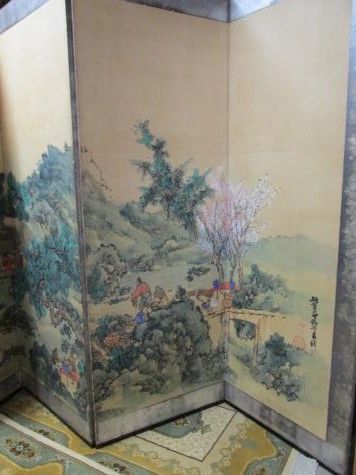

芦刈山から綾小路通を西に歩むと、油小路通と交差します。油小路通に左折し南に下ると、「油天神山」が見えます。 山の正面(北面)に白地に油天神山と墨書された提灯の左右には、星梅鉢紋と右三つ頭巴紋がそれぞれ赤地に白抜き紋の提灯が吊られています。提灯の山形には右三つ頭紋と五葉木瓜紋の提灯が飾られています。これは芦刈山と家紋が共通するところです。色の使い方は異なっています。これもまたおもしろいところです。   ここには遠祖を藤原氏とする風早家という公家の邸があったところだそうです。風早町という名称はそこに由来するのでしょう。この風早家に天神様が祀られていたそうです。座高10cmほどの精巧な彩色木像の天神様のようですが、この天神様を勧請してできた山で油小路に位置することからこの名称が由来するそうです。 駒札には、「牛天神山」とも呼ばれるという由来も記されています。 前祭の巡行には、天神を冠する山に「霰天神山」というのもあります。 2014年の宵山では、油天神山から芦刈山、四条傘鉾、蟷螂山という風に、南から北に巡って行ったのは、前回のブログ記事を介してアクセスしていただいた方にはおわかりいただけることでしょう。油天神山関係では3枚の画像を載せていました。夜のこの山の雰囲気はそちらを御覧いただくとして、他の2枚は少しアングルの違う画像をここに含めてご紹介します。 路上の山車から鑑賞していきましょう。宵山までは組まれた胴組にかつて使用された懸装品が飾られて展示されているように見うけました。宵山当日までに訪れた人が眺めることができる景色です。  山車の正面(北面)です。欄縁が正面だけ凹形切り込んであります。これは山車の上に天神様を祀る社殿が積載されるので、その社殿を見やすくする工夫だそうです。   左右の胴懸です。19世紀のカザフ絨毯だそうです。上部に水引が掛けてあります。  水引の中央部を部分拡大してみました。 鳳凰と龍が対決している図柄のようです。かなり退色していますが、もとはかなり煌びやかな色合いの精緻な刺繍だったのではないでしょうか。  見送です。 見送です。 見送の部分図。これと同じ箇所の画像をを2014年に載せました。      欄縁には梅の木を透かし彫りし、竹の葉をあしらった意匠の錺金具が取り付けてあります。四隅には蝶番が見えますので、欄縁の固定支持の機能も担っているようです。 山車上には、籠の後半部だけの形の大きな「山洞」が置かれ、山洞の上には真松が立てられています。 真松及び梅の木を主体に竹の葉を要所に配した飾り金具で、「松・竹・梅」が揃うという趣向も潜んでいるということでしょうか・・・・。 ここからは会所となっている家の座敷に飾られた懸装品の拝見です。 比較的狭い空間の三方向の壁沿いにびっしりと懸装品や社殿が展示されています。通りに面する側は開放されていますが、中央に関係者の方々が展示品と山関連グッズのお世話をされています。そこで、撮れる範囲での部分的ご紹介ということになります。  胴懸は、前田青邨原画による「紅白梅図」で平成12年・13年に新調されたもの。 水引はパリのクリュニイ博物館所有のタピストリーを図案に用いて、平成18年(2006)に新調されたものです。  北壁面に水引・胴懸・見送が並び、その右に社殿、胴懸・見送の前には角金具と房、金幣が置かれています。見送は梅原龍三郎原画の「朝陽図」綴織です。図柄がほとんど見えないのが残念!  山に載せられる社殿と鳥居です。 手許の本では、この金色の社殿を次のように説明しています。「社殿は高さ約1m、木賊葺流造千鳥破風全体金塗。虹梁や斗供部には、朱、緑、青の彩色が施され、朱塗錺附前階段のほか、両側にも欄干附の急な階段がついている。階上に狛犬金塗一対、正面に金襴縁附の御簾を垂れ、その前に円鏡を釣る」と。   社殿に向かって右側(南側)には、凹形に切り込んだ形の欄縁の下に、前懸が見えます。 駒札に記されていますが、これは平成6年(1994)に「木瓜波濤龍図」錦織が新調されたものです。  巡行に使用される欄縁は懸想品とともに宵山まではここに展示されています。こちらの錺金具もまた梅の木が透かし彫りにされていますが、この正面の凹形に切り込まれた底の部分には、牛と梅の木が描かれた錺金具となっています。天保4年(1833)の製作だそうです。  右側の道路側に近い所に、もう一方の欄縁、水引と胴懸が展示されています。   山車の四隅に上下二段で付けられる角金具と総角結びの角房です。   見送「朝陽図」の上部に取り付けられた房を掛ける金具です。瑞鳥の意匠のようです。   錺金具の一部  綾小路通から油小路通に左折し、風早町に入った所で東側の民家の間にひっそりと鎮座する小さな神社があります。  「火尊天満宮」と記された扁額が掲げてあります。 「火尊天満宮」と記された扁額が掲げてあります。この火尊天満宮から山に天神様が勧請されたのでしょう。  星梅鉢紋入りの脚付き膳にするめ・昆布・果物などが盛られて社殿前に供えられていました。 併せて、こちらも宵山巡りの一環としてのご紹介です。  芦刈山から油天神山に巡る途中の一軒で、玄関が開かれていて表座敷に屏風が飾られていたので、拝見しました。宵山見物の楽しみの一つが屏風祭です。このお宅もその風習を継承されているのでしょう。    座敷の手前に、この屏風の説明書が置かれていました。 「蘭亭曲水図屏風」(6曲1双)で、江戸時代末期、岸禮筆の作品です。 中国晋の時代に、書聖と称される王義之(おうぎし)が会稽山の蘭亭で文人たちと集い、宴を催し曲水に杯を流して各々が詩を詠んだと言う故事を題材にしたものだそうです。  右隻の一曲目右下に「朝散太夫下野守岸禮」と墨書し落款が押されています。 岸禮(がんれい:1816~83)は、岸駒(がんく)を祖とする岸派の画家で、19世紀に京都で活躍した人です。 手許に『京の絵師は百花繚乱』と題する展覧会図録があります。改めてそれを参照しますと、岸派二代目・岸岱(がんたい)の次男として生まれ、父の画法を学び、御所に仕えて近衛府官人となった絵師。明治維新の折に、東京に移住し当地で没したそうです。 上掲説明書にも後半に細述されていました。 余談ですが、この「蘭亭曲水」の故事を踏まえた行事が、京都・伏見に所在する城南宮で「曲水の宴」という風流な恒例行事が行われています。 さて、油天神山から次の山に進みましょう。 つづく 参照資料 『祇園祭再見 山鉾篇』 松田元編並画 郷土行事の会 油天神山 :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会) 『京の絵師は百花繚乱』 京都文化博物館開館十周年記念特別展 図録 1998年10月 京都文化博物館 補遺 山鉾について :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会) 巴紋 :「家紋の由来」 火尊天満宮 :「京都風光」 岸駒 :ウィキペディア 岸礼 :ウィキペディア 虎図 岸礼筆 :「GALLERY 創」 曲水の宴 :「城南宮」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -1 長刀鉾の鉾建て (1) 胴組の初日 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -2 神輿洗式 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -3 長刀鉾の鉾建て (2) 胴組2日目-1 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -4 長刀鉾の鉾建て (2) 胴組2日目-2 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -5 函谷鉾の鉾建て へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -6 鶏鉾の鉾建て 点描:なわがらみの美 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -7 月鉾の鉾建て 点描:美と工程 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -8 菊水鉾の鉾建て 点描:引き起こし へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -9 鉾の裏方の美:隠れる「なわがらみ」技法 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -10 前祭宵々山(1) 鉾建て巡りの鉾と郭巨山・四条傘鉾 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -11 前祭宵々山(2) 蟷螂山 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -12 前祭宵々山(3) 芦刈山 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -14 前祭宵々山(5) 太子山 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -15 前祭宵々山(6) 木賊山、そして菅大臣神社 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -16 前祭宵々山(7) 岩戸山 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -17 前祭宵々山(8) 船鉾・大船鉾(船首飾り)・放下鉾 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -18 前祭宵々山(9) 霰天神山・山伏山・白楽天山・洛央小学校前の史跡 へ 探訪&鑑賞 祇園祭Y2017の記憶 記事総目次 へ 祇園祭(Y2017)への誘い 過去の関連ブログ記事掲載一覧 へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

|