|

|

|

カテゴリ:観照 & 探訪

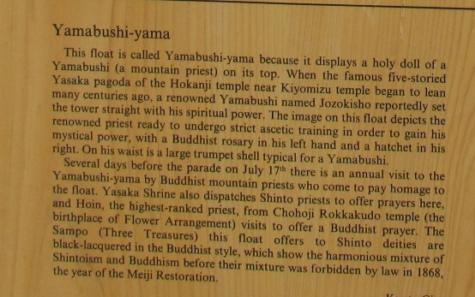

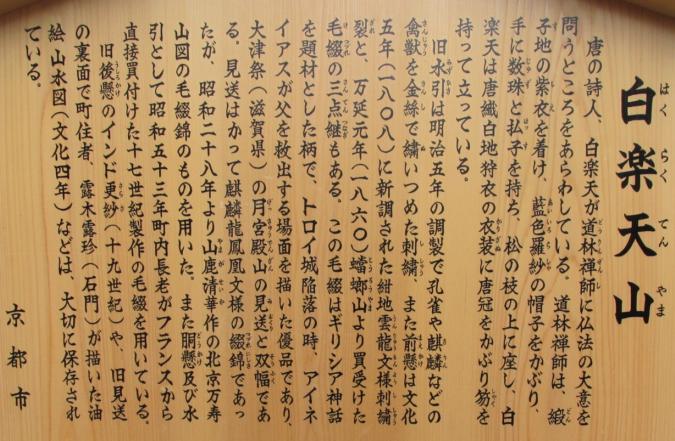

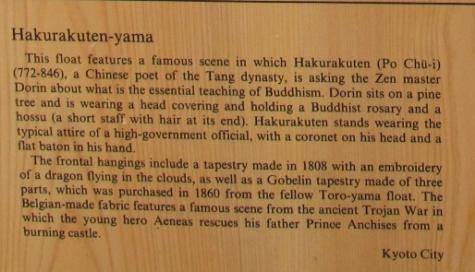

新町通から錦小路通を東に入ります。そこが霰天神山のある天神町です。宵山提灯の山形をながめると、八坂神社の神紋を描いた提灯に、赤色の星梅鉢紋が併せて描かれています。 永正年間(1504~1520)、京都に大火があった際、急に霰が降り、猛火がたちどころに鎮下した。その時、霰とともに小さな天神様(約3.6cm)が降りてきたのでこれを祀ったのが霰天神山の起こりと言われています。 また、錦小路通にあることから錦天神山、あるいは火除天神山とも呼ばれるようです。    宵山には、黒と白の市松模様の覆屋根が設置されています。 ここも前懸、胴懸、水引などはかつて巡行に使われた懸装品が山に懸けて展示されています。透明のシートが被せてあるため、図柄が大凡でしかおわかりいただけなくて残念です。 前懸は中国刺繍の「太湖岩鳳凰図」のようです。胴懸については確定できそうな資料がみつかりません。不詳です。 霰天神山は欄縁の上に、朱塗り極彩色の回廊が巡らされます。この回廊が他の山の水引に相当するために、欄縁の下に水引が懸けられずに前懸、胴懸、後懸の全体図が見える形で巡行されます。ここでは見送は使用されません。 新町通高辻上ルから錦小路通あたりまでは、室町通とともに、宵々山の昼間といえどもそれなりに観光客の見物が多かったところです。霰天神山の懸装品が展示されている会所の座敷を露地から眺めるのにも列ができていて、写真を撮ることもままなりませんでした。  「霰天神山」の幟が立てられてある背後には、この山の収納庫となっている蔵が見えます。  座敷の奥側に、天神の扁額を懸けた鳥居と桧皮葺唐破風春日造の社殿が安置されています。巡行日にはこれが山の上に移されます。  社殿の左側壁面に、前懸が展示されています。これは鯉山所蔵の前懸、胴懸などに仕立て直された16世紀ベルギー製のタペストリーと一連のタペストリーであり、鶏鉾の見送に使われているタペストリーの一部ではないかと推定されているそうです。タペストリーの額縁部下縁が巧みに三段に編集されているのです。鯉山の右側面水引がそれを推測させる類似の図柄でもあります。 画像で下部が切れているのは、座敷の前に関係者の人々が座っておられたのです。 なお、このタペストリーは平成21年(2009)に復元新調されています。  社殿が置かれた場所からは座敷の左端の奧側角に、胴懸の1枚がL字形に欄縁に懸けてあります。上村松篁(しょうこう)下絵による「白梅金鶏図 綴織」(昭和60年・1985新調)です。白梅が少し垣間見えます。 手前には角房と房掛金具が並べてあります。房掛金具はやや楕円形大形で松・梅・紅葉厚肉彫です。角房は浅葱色で総角結び、その下に短冊形の飾り金具が懸けてあります。図柄は、杜若・菊・紅葉・桜とそれに合う鳥が配されています。そして房となります。  もう1枚の胴懸の右上部分がわずかに撮れただけ。この部分図柄は、上村淳之(あつし)下絵による「銀鶏図 綴織」(平成14年・2002新調)の一部分です。 上村という姓でお解りでしょう。上村松園-上村松篁-上村淳之と親子三代の日本画家一家です。 後懸は全く撮れなかったのですが、平成21年(2009)に「紅地雲龍宝尽図」が新調されています。 会所を出た後、錦小路通から室町通に左折し、北に上ります。  そこに、山伏山が見えます。室町通西小路上ル山伏山町です。  ここは、山の胴組がそのまま見える形で置かれていました。    その名の通り、この山の御神体は、淨蔵貴所の大峰入りの姿を表す人形です。淨蔵貴所は昔、八坂の塔が傾いたとき、法力によってなおしたという伝承がある山伏だとか。 今回は素通りすることにしました。 2013年の宵山散策の折に、会所2階に展示された写真を撮っています。こちらをご覧いただけるとうれしいです。 (観照 [再録] Y2013・酷暑の記憶 祇園祭 -3 占出山、山伏山、伯牙山) 室町通では山伏山が一番北なので、室町通の一番南の白楽天山を見物して終わりとすることにしました。今年の前祭の宵々山巡りも未訪の山を残す結果になります。  白楽天山もまた胴組が置かれているだけで、懸装品類は会所の1階に展示されています。提灯の山形を眺めると、八坂神社の神紋の描き方は、山ごとに少しずつ違いがあります。ここもまた異なります。提灯に「白」の文字が篆書体様で記されています。     会所の入口が全開され、前にテーブルを置き、係の人が坐っています。その前から展示品を拝見しました。正面奧には八坂神社の神紋を金糸で刺繍した幕が吊され、その奧に「八坂皇大神」と墨書した掛軸が懸けられて、その前に山に安置される御神体の人形が二体並んでいます。  白楽天山は、中国・唐代の白楽天が道林禅師に仏法の大意を問うという場面を題材にしたものです。この二人の問答も大変有名になり各種の書に載っているようです。 道林禅師は、西湖の北に位置する秦望山に蟠踞する老松の樹上に好んで坐したと言います。坐する道林の傍らで鵲(かささぎ)が巣を作ったので、道林は鳥窠禅師とか鵲巣禅師と称されました。白楽天が杭州の刺吏となったとき、秦棒山の道林禅師を訪ねたのです。 「あなたはそんなところに住んでいてはあぶないではないじゃありませんか」と問うと、「わしよりお前たちの方こそあぶないではないか」と答えたのです。「どうしてか」「薪のような家に住んで火を焚いたり、常に考えが変わったりする、よほどそのほうが危ないではないか」という対話になったそうです。 そこで、白楽天がストレートに「仏法の大意は如何に?」と詰め寄ったのです。「よいことをして、悪いことをするなということだよ」とはぐらかすような答を道林が返してきたのです。「そんなことは三つの子でも知っていますよ」と白楽天が言うと、「左様。そして八十の老翁でもなかなか行いがたいことなのだ」。この答に白楽天は礼拝恭敬して下山したというエピソードです。 道林禅師の答えは「諸悪莫作 衆善奉行」という禅語として伝わっています。 このエピソードからすれば、道林禅師が主役で白楽天が脇役なのでしょうが、やはり世間には白楽天の名前が親炙していることから、山の名前が付いたようです。 老松上に好んで坐したという道林禅師から私が連想するのは、高山寺の「明恵上人樹上坐禅図」です。  左の壁面には、山鹿清華作「北京万寿山図 手織錦」が懸けられています。昭和28年(1953)以降この見送りが使われています。見送には左右に朱色の華鬘結びの見送大房が、掛金具にかけてあります。この房掛金具は華鬘形の雲中に麒麟の雌雄が浮彫にされているという作品です。昭和32年(1957)野田嘉一郎製作とのこと。 万寿山は北京の西北にある乾隆以来の清朝の離宮です。昆明湖とあわせて頤和園(いわえん)と称されています。  見送の左には、万延元年(860)に蟷螂山から購入したというタペストリーが展示されています。トロイ戦争の一場面が題材になっているそうです。飾毛綴のこの図を中央にして両側に藍地散雲波濤を背景に小龍が二頭ずつ配された唐織唐縫で構成されています。  水引と胴懸の一部が写っているだけですが、昭和53年(1978)にフランスから購入された17世紀製作の毛綴だそうです。水引には、縁のところに「CONCORDIA」という文字が見えます。  白楽天山の会所 白楽天山の会所白楽天山を拝見した後、仏光寺通に左折して、真っ直ぐに東に通り抜け、河原町通から京阪殿舎の祇園四条駅を目指しました。 烏丸通を横断し、東に進むと学校の建物があります。後で地図を見ると「洛央小学校」です。   通りに面して、これらの石標類が立てられています。 左の画像は、「盲人総取締所 当通職屋敷趾」の石標です。「琵琶法師明石覚一(?~1371)は,平曲家の等級を整備し,当道座と呼ばれる盲人組織を確立した。覚一の邸宅を職屋敷と呼び,盲人の技芸試験・裁判・売官などが行われた。のち当道座は江戸幕府から保護を受け,全国盲人支配機関となるが,明治4(1871)年当道制度が廃止され,同屋敷も廃された。この石標は当道職屋敷跡を示すものである。 」(説明文転記) 右の石標はここに「京都市立豊園幼稚園」があったことを示します。豊園小学校内に設立されていたそうです。その傍に「京都市立豊園幼稚園記念碑」が建立されています。昭和62年(1987)に100周年記念として建立されたもの。現在は洛央小学校です。つまり、平成4年(1992)に豊園小学校が統合されるに際して、幼稚園が閉園されたとか。    道路に面して、校舎の南東角あたりになりますが小さな井戸があり、道路沿いに湧き出た水が流れるミニチュアの小川風の池が作られています。 これは「豊園水」と称されています。豊臣秀吉は、五条坊門高倉に別荘として「龍臥城」を設けたといいます。その豊園の井戸水を秀吉が茶の湯に使用したというのです。かつての豊園小学校の豊園の由来がそこにあるそうです。龍臥城の趾地の一画にあたるようです。 一旦は市内の地下工事の影響で水が涸れたそうですが、地下からポンプで汲み上げて復元しているといいます。 普段滅多に通らない洛中の道をあるくと、様々な史跡に出会います。 これも昼間の宵山巡りによるうれしい副産物です。 これで、「前祭宵々山」のまとめを終わります。ご一読ありがとうございます。 参照資料 『祇園祭再見 山鉾篇』 松田元編並画 郷土行事の会 宵山・巡行ガイド2016 2016年に入手の資料 霰天神山 :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会) 白楽山天保存会 ホームページ 当道職屋敷址 :「いしぶみデータベース」(フィールドミュージアム・京都) 豊園幼稚園記念碑 :「いしぶみデータベース」(フィールドミュージアム・京都) 第10回下京ビジネス街の旧跡(2) pdfファイル 補遺 山鉾について :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会) 上村松篁 :「コトバンク」 上村松篁展 2014年 :「京都国立近代美術館」 松伯美術館 トップページ 国宝・重要文化財 :「栂尾山高山寺」 洛央小学校の発掘調査 京都市埋蔵文化財研究所 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -1 長刀鉾の鉾建て (1) 胴組の初日 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -2 神輿洗式 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -3 長刀鉾の鉾建て (2) 胴組2日目-1 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -4 長刀鉾の鉾建て (2) 胴組2日目-2 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -5 函谷鉾の鉾建て へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -6 鶏鉾の鉾建て 点描:なわがらみの美 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -7 月鉾の鉾建て 点描:美と工程 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -8 菊水鉾の鉾建て 点描:引き起こし へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -9 鉾の裏方の美:隠れる「なわがらみ」技法 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -10 前祭宵々山(1) 鉾建て巡りの鉾と郭巨山・四条傘鉾 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -11 前祭宵々山(2) 蟷螂山 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -12 前祭宵々山(3) 芦刈山 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -13 前祭宵々山(4) 油天神山ほか へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -14 前祭宵々山(5) 太子山 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -15 前祭宵々山(6) 木賊山、そして菅大臣神社 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -16 前祭宵々山(7) 岩戸山 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -17 前祭宵々山(8) 船鉾・大船鉾(船首飾り)・放下鉾 へ 探訪&鑑賞 祇園祭Y2017の記憶 記事総目次 へ 祇園祭(Y2017)への誘い 過去の関連ブログ記事掲載一覧 へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2017.10.23 00:21:38

コメント(0) | コメントを書く

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

|