|

|

|

カテゴリ:探訪 [再録]

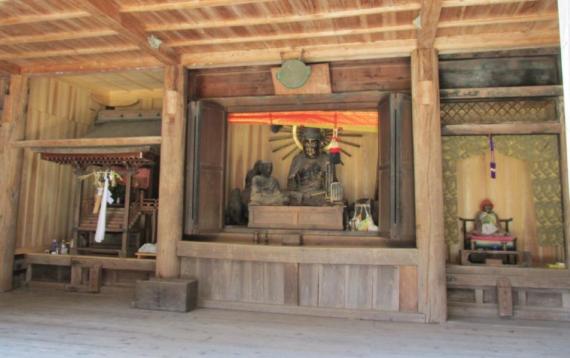

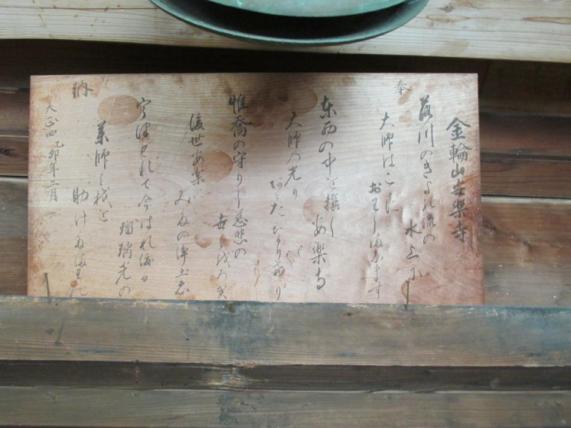

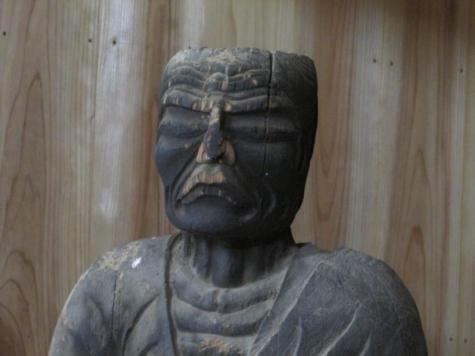

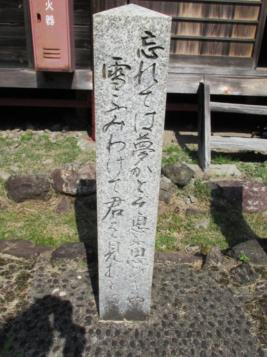

2013年10月中旬に、REC講座の「京都の古寺を巡る 24 ~周山街道の古寺~」という現地史跡探訪の講座を受講しました。京都洛北のさらに奥を巡るためチャーターバスによる移動です。地名で言いますと、京都市北区の北の端から京北町にかけての地域をバスで巡ったことになります。いつでも手軽に行って拝観できるという寺ではないところが組み込まれているため、こういうチャンスは私にはうれしい限りでした。 受講当日のレジュメ他を参考に、事後学習の整理を兼ねて探訪記にまとめご紹介したものをここに再録しご紹介します。(再録理由は付記にて) 国道]162号線の一部が周山街道という名称で親しまれていて、京都府の北の幹線道路になっています。調べて見ると、京都市右京区の西大路五条交差点を起点にして敦賀市の坂の下IC交点までが162号線と呼ばれています。その中で、京都市右京区の福王子から小浜市街までの区間が「周山街道」と呼ばれるそうです。 周山街道という名称は知っていても、それ以上のことは今まで考えてはいませんでした。京北周山地区に通じるところから周山街道という名が付けられたようです。(資料1) 今回の古寺探訪は、かつては小野郷、弓削郷と呼ばれた地域です。まずは小野郷から巡っていきました。 清滝川の谷間を北上して行くと中川を経て小野に至ります。清滝川の上流と雲ヶ畑川の流域に開かれた山村群のあるところが小野郷と呼ばれている地域です。「平安時代には主殿寮領。また一部は寛治年中(1087-94)に仙洞(上皇)御所へ節器を調進する供仕所となった。産業は林業が主体となり、木地師の始祖とされる惟喬親王の終焉の地と伝わる」ところです(資料2)。  まず最初に訪れたのが、小野郷の東北、大森町です。ここに所在する「安楽寺」を拝見しました。安楽寺の所在地はこちらの地図(Mapion)をご覧ください。  現在はこの本堂が一つ建っているだけです。真言宗の安楽寺。金輪山小野院。 村の人々が維持管理されていて、普段は閉められているお寺です。事前に連絡をとり予約をすると、拝見できるそうです。   お堂に上がると、向かって左に小社があり、中央に仏像が安置され、右側に僧形坐像が安置されています。  薬師如来坐像はほぼ完全に一木造の仏像であり珍しいといいます。「塊量性の強い造形で、平安初期的な様式」で、「衣紋の峰が塑像風の柔らかいふくらみを持つのが特徴的」(資料1)なのです。そう説明を受けて、傍近くで拝見するとなるほどとよく理解できます。   如来坐像の斜め前に僧形坐像が置かれています。大きな目と口、額や頬に深い皺が刻まれていてちょっと特異な顔相です。ちょと頑固そうな感じがしておもしろい。 背後には天部形立像が置かれています。四天王のうちのいずれか一体のようです。  右側の僧形の坐像がだれなのか? 右側の僧形の坐像がだれなのか?真言宗ですので空海像なのでしょうか。説明が付されていませんでしたので詳細は分かりません。 堂内には神輿も置かれいました。  堂内の小社の前面、蟇股の部分に菊の紋章が刻されています。      本堂前には3つの石柱が建てられています。 本堂前には3つの石柱が建てられています。この安楽寺は惟喬親王の創建と伝わるお寺なのです。 中央の石柱には、在原業平の詠んだ歌と評されている和歌が刻されています。 忘れては夢かとそ思ふ思ひきや雪ふみわけて君を見むとは 調べて見ると、古今和歌集970番として所収されていて、この歌には長い詞書が付いています。 「惟喬のみこのもとにまかりかよひけるを、かしらおろして、小野といふ所に侍りけるに、正月(むつき)にとぶらはむとてまかりたりけるに、比叡の山のふもとなりければ、雪いとふかかりけり。しひてかの室にまかりいたりてをがみけるに、つれづれとして、いとものがなしくて、帰りまうできて、よみておくりける」(資料3) ネットでこの和歌を調べると、丁寧な解説が載っています。ご関心があれば、こちらをご覧ください。(ミロール倶楽部さんの「古今和歌集の部屋」です)   屋根は新しく葺かれたものですが、鬼瓦に相当するところの意匠に興味を引かれました。   安楽寺から少し東北に歩むと、臨済宗の「長福禅寺」があります。 寺標のある場所から右斜め上方の斜面にわずかですが宝篋印塔の上部が垣間見えます。 この宝篋印塔は室町時代の建立と推定されていて、惟喬親王墓という伝承があるようです。(資料2)   道路を再び安楽寺の方向に戻り、その先に進むと山の斜面に墓が林立している場所が見えます。安楽寺の北方丘陵の先端にあたります。  墓への坂道入口に建屋があり、その一面に六地蔵が祀られています。   墓の並ぶ頂上に、五輪塔が建立されています。ここが「大森惣墓」だったとのこと。惣墓というのは、庶民の個々人の墓が普及する以前の共同墓地となったところです。かつてはこの五輪塔が総供養塔として造立されたのでしょう。「応安五年壬子(1372)八月廿五日造立之」銘があるようです。私は判別できませんでしたが・・・・。  近くに石仏もいくつか置かれています。 この後はバスで移動し、桜本寺に行きます。 つづく 参照資料 1) 国道162号 :ウィキペディア 周山街道 :「京都観光Navi」 2)「京都の古寺社を巡る 24 ~周山街道の古寺~」 REC講座 レジュメ (作成 松波宏隆・龍谷大学非常勤講師) 3)『古今和歌集』 窪田章一郎校注 角川ソフィア文庫 【 付記 】 「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。 ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。 再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。 少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。 補遺 惟喬親王 :ウィキペディア 惟喬親王 :「北河内古代人物誌」 木地師 :ウィキペディア 東近江発の超大型情報 「惟喬親王伝説」を追う :「滋賀報知新聞」 滋賀県東近江市「惟喬親王と木地師の里」:「古墳のある町並から」 木地師のふるさと :「近江の散策」 木津惣墓五輪塔 :「石仏と石塔」 木津惣墓五輪塔 p28参照 「JR奈良線 六地蔵~木津沿線観光ガイド」:「京都府」 千早惣墓の五輪塔 :「千早赤坂村」 中世群集墓遺跡からみた惣墓の成立 吉井敏幸氏 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪 [再録] 京都・周山街道の古寺を巡る -2 小野郷・桜本寺、岩戸落葉神社、弓削郷・中道寺 へ 探訪 [再録] 京都・周山街道の古寺を巡る -3 弓削郷・八幡宮社、福徳寺 へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2017.10.15 11:26:06

コメント(0) | コメントを書く

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

|