|

|

|

カテゴリ:探訪 [再録]

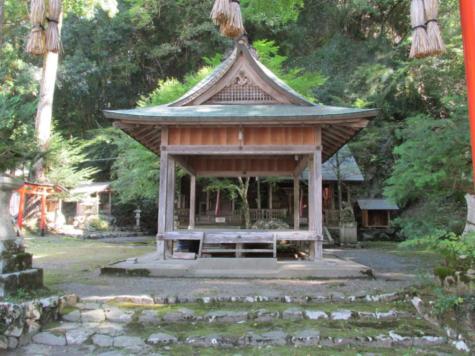

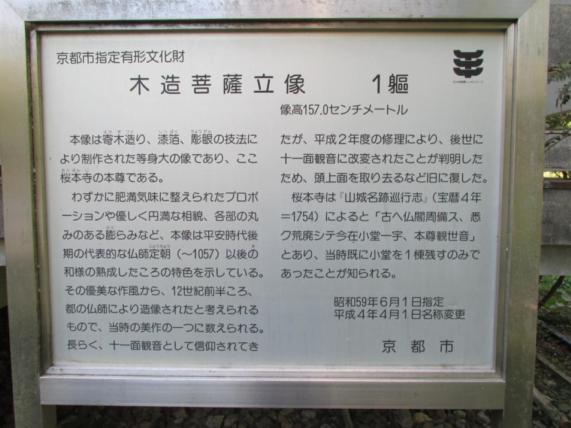

改めて周山街道に向かい、「岩戸落葉神社」の近くでバスを降り、ここから桜本寺に向かいます。 この辺りは地図に小野郷という地名が記載されています。地図(Mapion)はこちらからご覧ください。北区のまさに北端に位置し、笠トンネルを抜けると京北町になります。旧京北町は現在、京都市右京区の一部になっています。  岩戸落葉神社は今回、桜本寺への通過点でした。事後学習として少しネット検索してみると、なんと源氏物語ゆかりという側面がありました。 この神社、本殿が岩戸社と落葉社の二社からなるという神社です。岩戸社は小野上村、落葉社は小野下村のそれぞれ氏神だとか。「927(延長5)年にまとめられた延喜式神名帳に記載されている堕川神社と伝わり、第61代朱雀天皇の第二皇女『落葉の宮』を祭神とする」そうです。(資料1) 落葉の宮は朱雀院の第二皇女。母は一条御息所です。『源氏物語』では柏木と結婚。しかし、柏木は落葉の宮の妹、女三の宮に思いを寄せていて密通することになります。この落葉の宮は病にかかった母一条御息所に付き添って小野の山荘に隠棲します。柏木は落葉の宮のことを夕霧に託してなくなります。夕霧は小野の山荘に見舞いに訪れ、言い寄られた落葉の宮は夕霧と一夜を過ごすことになります。御息所の死後に、落葉の宮は夕霧と結婚するのです。源氏の死後、落葉の宮は六条院の夏の町に迎えられることになります。 この落葉の宮が母とともに神社の近くに隠棲していたというストーリーです。(資料2)     桜本寺に向かう途中で、道端でおもしろい彫刻を見つけました。 近く彫刻家がお住まいなのかもしれません。  神社から10分くらいだったでしょうか。民家のすぐ傍にお堂が建てられています。 この「桜本寺」も地元の人々が維持管理され、普段は閉ざされているお寺のようです。 冷泉天皇陵の所在地「桜本寺乾原」の桜本寺と伝わるお寺です。   拝見したのは十一面観音立像として伝わり、「顔相は定朝様に属する。身躯部はやや豊かな肉付きとする。その優美さから都の仏師による平安後期の造立と推定される」仏像です。(資料3)   桜本寺のすぐ近く南方に段状になった土地があり、一部畑になっていて、そのつづきに小型の五輪塔が中央に置かれた土壇が見えます。江戸時代にはここが冷泉天皇の陵墓とされていたといいます。   この後、京北町にバスで移動。道の駅「ウッディー京北」のところで昼食休憩してから、「周山廃寺」を探訪しました。地図(Mapio)はこちらをご覧ください。  周山街道に面した道の駅の裏手(西側)を「弓削川」が流れています。   この弓削川が道の駅から5分くらい南の地点で、北東から流れてくる桂川の上流と合流するのです。合流地点近くからみた桂川(上)と弓削川(下)です。    この弓削川と桂川の合流地点の傍を周山街道が通っているわけです。周山街道の東側に丘陵が広がっています。丘陵の先端の上までまず登りました。林の間の広がりの土地に古墳が発掘されていると言います。その南斜面下に、周山中学校があり、校庭のつづきの場所にかつては東西に伽藍が展開されていたのです。   ここら辺りが、「周山廃寺跡」です。東堂址と推定されている場所 レジュメに添付されている「周山廃寺跡遺構配置図」を参照しますと、北堂址、西堂址、塔址、南門址の位置も確認されており、かなりの規模の伽藍が東西に展開していたようです。奈良時代前期に創建され、平安時代まで存続していたお寺です。今は礎石が残るだけです。 ここから弓削郷に再びバスで移動。京北町役場や道の駅がある周山の北、周山街道沿いの地名を見ると、五本松、塩田・井崎、そして下弓削、下中、上中、上弓削となります。 丹波国桑田郡弓削郷。この地には、奈良時代末期に政権の座を占めた弓削氏出身のあの弓削道鏡にまつわる伝承が残っている土地です。その後、長講堂領の弓削荘(平安末期)→神護寺領(後醍醐天皇の時代)→天龍寺領(光厳天皇の時代)→土豪宇津氏(戦国期)→明智光秀の支配という変遷を経た地域です。 まずは「中道寺」を訪れました。場所はこちら地図(Mapion)をご覧ください。   寺に向かう途中で弓削川を渡ります。  中道寺は真言宗御室派。山号は南光山。 天平勝宝3年(751)に孝謙天皇の勅願により創建されたと伝わっているそうで、もとは弓削八幡神社の神宮寺だったとか。八幡宮社は弓削川と周山街道をはさみ、その西側に位置します。霊元天皇の寛文12年(1672)に嵯峨大覚寺の直末となり、寺号を中道寺と改称したそうです。その後、昭和14年に住職遷化の後、廃寺同様の時期を経て、昭和36年(1961)に真言宗御室派に転派したという変遷があるようです。(資料4) お寺の本堂で由緒などの説明を受けた後、南側にある収蔵庫を拝見しました。  収蔵庫中央に、一木造の増長天立像が安置されています。平安中期造立という推定。   よく見ると、わずかですが彩色の跡が残っています。  その後に、八幡宮社から明治の神仏分離令により移された本地仏群が安置されています。この収蔵庫には、左から十一面観音菩薩坐像、阿弥陀如来坐像、薬師如来坐像の順に安置されています。「体躯の張りや顔相の厳しさから鎌倉時代造立と推定されるが、一木で衣紋を簡素にするなど神像彫刻との関連がうかがえる」仏像です。(資料3) これら本地仏は、宝暦12年(1762)の文書から、中殿に阿弥陀如来坐像、左殿に薬師如来坐像、右殿に十一面観音菩薩坐像が安置されていたことがわかっているそうです。 中道寺の御詠歌をご紹介しておきます。 ありがたや 障りを除く中道寺 福寿のちかい 南無増長天  序でに、ちょっと気になってきたのが「周山」の謂われがどこにあるのか、という点です。 地図を見ても、周山という山があるわけでもなさそうなので・・・・これも、少しネット検索してみました。 京都市右京区北周山町に「周山城址」があるのです。 ここは天正7年(1579)に明智光秀により築城されたそうで、もとは縄野と呼ばれていた土地だとか。「光秀は自らを周の武王になぞらえて周山と改めたといわれている」という説明に出会いました(資料5)。これが周山という名称の謂われかもしれませんね。 中道寺の後、周山街道を横断し、八幡宮社の探訪になります。 つづく 参照資料 1) 源氏物語ゆかりの 岩戸落葉神社のイチョウ :「京都市都市緑化協会」 岩戸落葉神社(京都市北区) :「京都風光」 2)『源氏物語必携事典』秋山・室伏=編 角川書店 p187 3)「京都の古寺社を巡る 24 ~周山街道の古寺~」REC講座 レジュメ (作成 松波宏隆・龍谷大学非常勤講師) 4)「真言宗御室派南光山中道寺」 拝観の際いただいた案内資料 5) 周山城址 :「京都府観光ガイド 京都府観光連盟公式サイト」 【 付記 】 「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。 ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。 再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。 少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。 補遺 中道寺(京都市右京区京北) :「京都風光」 京都市右京区: 中道寺 :「京都府:歴史・観光・見所」 京北町 :ウィキペディア 周山町 :ウィキペディア 本地垂迹 :ウィキペディア 本地仏 :「コトバンク」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪 [再録] 京都・周山街道の古寺を巡る -1 小野郷・安楽寺、長福寺、大森惣墓 へ 探訪 [再録] 京都・周山街道の古寺を巡る -3 弓削郷・八幡宮社、福徳寺 へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2017.10.15 11:26:46

コメント(0) | コメントを書く

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

|