|

|

|

カテゴリ:探訪

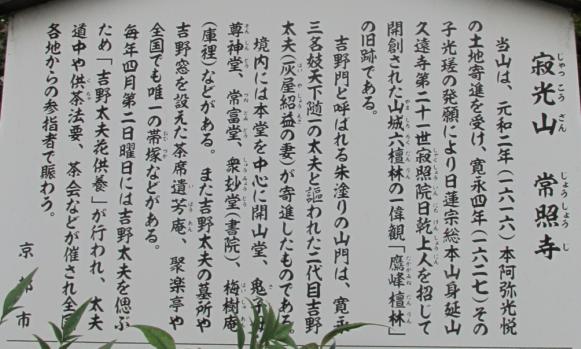

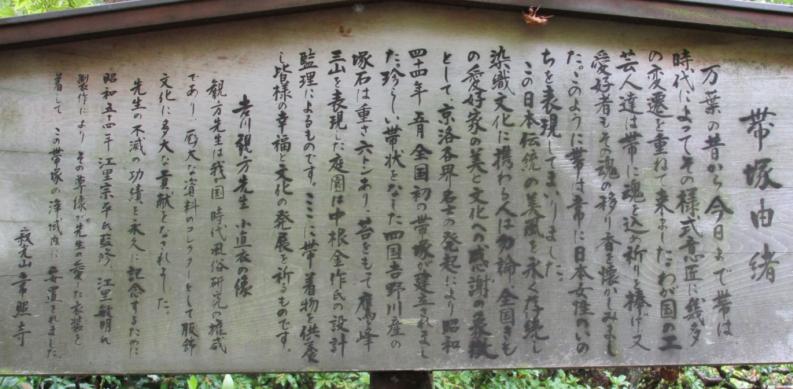

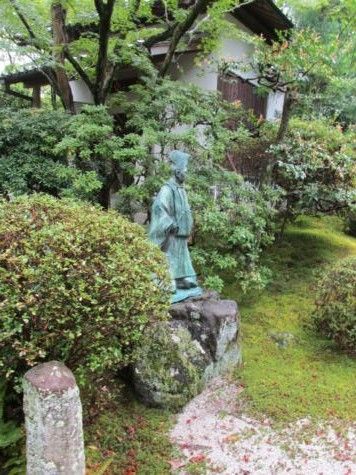

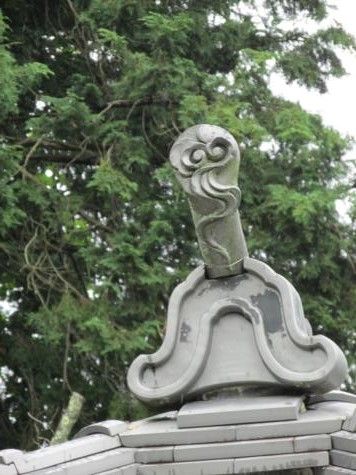

9月初旬に、REC「京都の古寺を巡る」という講座を受講しました。今回は鷹ヶ峰の寺社を巡るのが目的です。本阿弥光悦が徳川家康より与えられた鷹ヶ峰の地に、独立した一大芸術村、いわば光悦村を運営したところです。一度この地を巡ってみたかったので、有意義な半日を過ごせました。この探訪の復習・まとめを兼ねて、ご紹介したいと思います。もう一つ、御土居のある場所が探訪経路にあり、現地確認と説明を得たことが、私にはうれしい副産物でした。 京都市バス「紫野泉堂町」バス停が集合場所でここを起点に北にある玄琢下北の方向に進みます。西に少し入ると、冒頭の少し急な石段の上に山門が建つ浄土宗の「招善寺」が突き当りにあります。今回ここは通過点になったところです。後で調べてみると、このお寺は時代劇のロケに使われたことがあるお寺だそうです。美しい枯山水の石庭と楼閣風の庫裡があるようです。また、本堂前の庭には白木蓮の巨木があり、市指定の保存樹だとか。一度拝見してみたいと思っています。(資料1) この招善寺の裏側北西方向が、大宮土居町です。丁度御土居のあった場所に該当することから町名が由来するようです。 山門前の道を北に上がりますと、玄琢下の交差点から坂道を登ってくる道路に出ます。 道路に出る北西角の部分にあるのが、   「史跡御土居」です。 「史跡御土居」です。豊臣秀吉が京都を防御する目的で天正19年(1591)に築造した土塁の遺構です。御土居については、探訪の折々に部分的に各地で眺めてきていますので、未訪地を探訪した後にまとめてみたいと思っています。ここでは深入りせずに探訪の最初がこの御土居の地点だったということにとどめます。(資料2) 招善寺の所在地は大宮西野山町の北端部になります。このお寺の東側が紫竹西野山町で、紫竹地区です。つまり、招善寺は御土居の丁度すぐ内側になります。御土居の内側が洛中ですので、これから訪れる鷹ヶ峰は、洛外の地にあたります。 この辺りの地図(Mapion)はこちらからご覧ください。 この御土居の画像は合流した道路の北側から撮りました。この場所で現在、道は北西方向に2つに別れます。その一つが鷹ヶ峰の常照寺に至る道です。もう一つは、尺八池の方向に至る道であり、尺八池からの旧河道が道路となているぞうです。 常照寺に向かう道は、途中で分岐していきますが、そちらは「氷室道」と称される道路です。 また、この御土居あたりは、洛外への出入口の一つで、丹波に向かう長坂越え、長坂街道の出入口となったところです。「鷹ヶ峰から長坂を経て杉坂に至る登り口一帯は長坂峠の名をとって長坂口と呼ばれ」(資料3)ていたそうです。そして、すでに鎌倉時代末期には内蔵寮の率分関が設けられていた」とか(資料3)。御土居が築造された後は、御土居と街道の交差するあたりが長坂口と呼ばれるようになるのです。   常照寺に向かうために、いわば洛外の坂道を登り始めると、しばらくして「八坂神社」の前を通ります。 その先にバス停「玄琢」の表示があります。このあたりに、江戸初期の名御典医野間玄琢が住んでいたのに因んで地名となったそうです。(資料4)  「清泰庵」という曹洞宗のお寺の門前を通過します。山号は三説山です。 「源光庵三世、三洲白龍大和尚の開創になる山城妙玄寺が明治の廃仏毀釈により廃寺となったので、開山の御尊像及び霊塔を守護すべく、洛北玄琢の地に野々宮家の私庵を購入し、清泰庵を曹洞宗の寺院として、開創した」(資料4)といいます。 源光庵は今回の探訪先の一つになっています。 その先に「釈迦谷口」の道路標識が出ています。釈迦谷口のバス停があり、その近くに「東海道自然歩道」の標識もあります。地図を見ますと、この釈迦谷口から北方向への道に「氷室道」と記されています。釈迦谷口が氷室道の起点になるのでしょう。 鷹ヶ峰より約6kmほど、北の釈迦谷山・京見峠を超えた先に、氷室という小さな集落があります。ここは氷を天皇に献上するための氷室が設置されていたところです。現在は北区西賀茂西氷室町という地名です。この南部に氷室や氷池の守護神として創祀された氷室神社があります。「祭神は氷を作って額田大中彦皇子に献上したとつたえる稲置大山主神を祀る」(資料5)そうです。現在は鷹ヶ峰経由で府道31号線で京見峠に至る方が多分一般的でしょう。 釈迦谷口から北西方向に道沿いに少し上り、左折すると、  「寂光山(じゃっこうざん)常照寺(じょうしょうじ)」の駒札と、その下に小さな石標が見えます。石標の正面には、「此の奧に 吉野太夫墓所 帯塚 有り」と刻されています。    左側の道の少し奧に大きな寺号碑が立っています。 正面には「寂光山常照講寺」と刻され、道路側の側面には、「南無妙法蓮華経」と題目が刻され、基壇には「檀林」という文字が刻されています。 元和2年3月(1616)本阿弥光悦の土地寄進とその子光瑳の発願により、本滿寺13世であり身延山第21世日蓮宗中興の祖である寂照院日乾上人が招じられることになります。寛永4年(1627)に日乾上人を開山として、お寺が建立され、檀林が開設されたのです。「檀林」は「栴檀林(せんだんりん)」の略で、宗僧の学問所(学寮)です。鷹峰檀林と称し、山城六檀林の一つに数えられた旧跡です。 元和元年に本阿弥光悦が徳川家康からこの地を与えられ、一族を率いて移住したのですが、その翌年には早くもこの鷹ヶ峰に日蓮宗の寺造りを推進するという素早さです。この地を芸術村にする一方で、光悦は信仰する日蓮宗の聖域づくり、別天地をめざしたのかもしれません。 最盛時には、常照寺の広大な境内に大小三十余棟の堂宇が建ち並び、数百人の学僧が勉学に勤しんだといいます。明治5年(1872)の学制発令により宗派を問わず檀林が廃されてからは、この寺も衰微したそうです。(資料2,5,6)  「都をば花なき里になしにけり吉野を死出の山に移して 紹益」 六条三筋町(島原の前身)の名妓・吉野太夫は、その才色兼備により一世を風靡した女性と言われています。この吉野太夫を上京の豪商佐野(灰屋)紹益が身請けして、わが妻としました。 灰屋紹益は本阿弥光悦の甥である光益の子ですが、佐野紹由の養子となった人。佐野家は藍染の触媒に用いる灰を扱う紺灰屋を家業としていて、屋号を「灰屋」と称したのです。この灰屋紹益は、和歌・俳諧・蹴鞠・書・茶の湯などあらゆる芸能に精通した江戸時代初期の知識人、文化人として、光悦を中心とする文化人グループに加わった人物です。 その紹益が吉野太夫(松田徳子)を妻にしたのです。紹益は寛永8年(1631)22歳の時に、26歳の太夫を身請けしたそうですから年上女房ということになります。しかし、その吉野太夫は寛永20年(1643)8月25日、38歳で没します。(資料7) 吉野太夫の死を紹益が悼んで詠んだ歌がここに記された歌です。 吉野太夫は生前、日乾上人に深く帰依していたそうです。その縁でこの常照寺に吉野太夫の墓地があるのです。  近くに境内図の掲示案内板が立っています。  参道を進みます。 参道を進みます。 吉野門(表門)   左側の門柱に「太夫寄進 吉野門」と記された標札が掛けてあります。寛永5年、名妓の二代目吉野太夫が23歳のときに自ら巨財を投じて寄進したと言われる門です。参道の桜はのちに吉野太夫をしのんで植えられたものといわれています。「赤門」とも呼ばれるようです。門は薬医門の形式です。  表門を入ると、右側に飛石伝いの先に大きい石が置かれている庭がまず目にとまりました。この画像の右側に「おび塚」と刻した石標が立てられています。かなり広いスペースです。  参道脇に「帯塚由緒」の駒札があります。 この「帯塚」は「帯」に感謝し、祈りをささげるために、昭和44年(1916)に建立されたものです。駒札によると、全国初の帯塚の建立だとか。その後、各地に帯塚が作られているのでしょうか? ちょと興味が湧きます。 この帯塚は、四国の吉野川産の自然石(吉野石)が使われていて、塚石は珍しい帯状をなしていて重さ6トンもあるとか。白砂の上に塚石から参道の傍まで大小様々な平石が帯状に配置され、苔をもって鷹ヶ峰三山を表現したとされる庭園です。中根金作氏の設計監理による作庭だそうです。 毎年5月には、帯の時代風俗行列や帯供養が恒例行事として営まれているというのを今回知りました。 (資料5,6,駒札)  帯塚の庭園の左端に衣冠束帯と思える銅像が次に目に止まりました。参道脇には石標が立ち、「吉川観方先生小直衣の像」と刻されています。駒札の後半にもこの像についての説明があります。 「小直衣(このうし)」とは、「狩衣の裾に襴(らん)をつけたもので、狩衣よりも盛儀の所用。上皇や摂政・関白・大臣などが着用した。直衣よりやや小ぶりなのでいう」(『大辞林』三省堂)そんな装束のようです。 吉川観方の名前から、京都文化博物館で幾度か眺めた雛人形の吉川観方コレクションを思い出しました。  帯塚の北隣に「宝蔵」があります。宝蔵は苔庭の中にあります。 宝蔵の左斜め前に石碑が建っています。そこに刻まれているのは日蓮上人の言葉です。 「蔵の財より身の財すぐれたり 身の財より心の財第いちなり」  振り返ると、参道の西側、吉野門に少し近い方向に覆屋の設けられた「井戸」が見えます。井戸の北側も苔庭です。  吉野門(表門)を境内側の参道から眺めた景色です。  宝蔵の北側に「庫裡」があり、ここに拝観受付所があります。 最初は、この庫裡の東隣に建つまだ新しい建物内で、  常照寺の概要について動画とご住職の説明でのプレゼンテーションを拝聴しました。  本堂への回廊から本堂の東側の「霊鷲山の庭」の一部を撮った画像です。  本堂。もとは檀林の講堂だった建物のようです。宝永4年(1704)の棟札が残っているとか。(資料2)  本堂の正面に「栴檀林」の扁額が掲げられています。堂内は撮影できませんでした。 本尊は十界大曼荼羅。脇陣に甲を着て亀に乗る姿の木造妙見菩薩立像が安置されています。妙見菩薩は、北極星を神格化した天部の尊であり、国土擁護、消災却敵、福寿増益の功徳がある菩薩とされています。妙見信仰という形での広がりがみられます。 また、三面六臂の木造大黒天立像が安置されています。ここの大黒様は正面が笑相、左は温和相、右は忿怒相という形式で、小槌も持ち、和様化しているものです。残念ながら相貌などの細部まで拝見できませんでした。日乾上人像も安置されています。(資料1) 本堂の拝観後は、境内の散策探訪です。  境内が広くて、探訪時間の関係から本堂西側の境内地は探訪できませんでした。この景色は本堂の南西隅から境内地の西方向に行く通路です。資料の境内図を見ると、西半分の境内地には、鬼子母尊神堂、常福殿、妙法龍神社、白馬観音や回遊庭園など様々あります。ここらは、次の探訪機会に訪れたたいと思っています。  本堂の西側を本堂の背後へと進みます。   本堂の背後を見つつ、進んで行くと、五輪塔が見えます。その先には   回遊庭園の北東辺になりますが、茶室「聚楽亭」があります。下の画像は違う位置から撮ってみました。  聚楽亭の東隣に「遺芳庵」という茶席があります。    この茶席には、<吉野太夫の好んだ大丸窓>が設けられています。これが俗に、吉野窓と称されているそうです。この茶席は、北側の谷を望む位置に建っているようなので、茶室内から開かれた丸窓越しに見る景色は、四季折々風趣が変わることでしょう。 当寺のホームページを見ますと、遺芳庵では、休釜の月(1,4,8月)を除き、毎月吉野茶会月釜が催されています。 遺芳庵を北側面から東に回り込みますと、開山廟の西側面が見えます。  西面する「開山廟」を眺めた景色。本堂の右裏手に位置することになります。 ここには、日乾上人の五輪塔のお墓が祀られているそうです。(資料6)  宝形造のお堂の屋根の頂点に置かれた瓦の形が私にはめずらしく思えました。鬼板の部類なのでしょうが、獅子口の経の巻に相当するものが異様に長く突きだした形に造形されている点です。宝形造のお堂の屋根では露盤と宝珠という形を見慣れていますので、余計にそう感じる面もあったのかもしれません。日蓮宗系ではこれが一般的なのでしょうか? 課題が残りました。  開山廟の背後に、吉野太夫の墓があります。 左に五輪塔、中央に「遺芳」と太く大きな文字が刻まれた碑、そして  右側にある笠塔婆形式の墓碑が吉野太夫のお墓です。 毎年4月に「吉野太夫花供養」という行事が行われているのは以前から報道で知っていましたが、まだ拝見したことはありません。当寺のホームページに、太夫道中を初め、この行事の特集ページがあるのを調べていて知りました。こちらからご覧ください。 開山廟の南側、本堂の背後北東側に、「比翼塚」が建立されているのですが、時間のゆとりがなくて見落としていたようです。まとめの整理をしていて気づきました。 昭和46年(1971)に歌舞伎俳優の片岡仁左衛門丈らにより、五輪塔の形で吉野太夫と紹益の比翼塚が建立されているのです。ここに紹益が詠んだ上掲の歌が歌碑としても建立されているそうです。  境内を戻って行くとき、上掲の西方向への参道の途中まで急いで行き、ズームアップで撮って見た画像を部分拡大してみました。「鬼子母尊神堂」です。  鬼子母尊神堂の北隣に樹間に見える「常富殿」も撮れました。ここは当山の鎮守社で常富大菩薩が祀られているそうです。 この西半分の境内地はいずれ異なる時季に探訪してみたいと思っています。  常照寺の赤門を出て、道路まで戻ると道路の反対側にこの掲示が掲げてあります。 「琳派源流 本阿弥光悦」「京都洛北鷹ヶ峰光悦村から始まる」と。 中央に本阿弥光悦像が描かれています。 この掲示の左側に、この町家が「松野家」と言い、「京都市民が残したいと思う”京都を彩る建物や庭園”として撰定します」という、京都市長名による「選定証」(平成24年1月31日)も掲示されています。 この後、源光庵に向かいます。 つづく 参照資料 1) 招善寺 :「時代劇ロケ地探訪」 洛北の招善寺 :「河野秀海Officialブログ」 2) 「京都の古寺社を巡る32 ~鷹ヶ峰の寺社~」 REC講座 2017.9.7 当日配布のレジュメ (龍谷大学元非常勤講師 松波宏隆氏作成) 3) 『京都と京街道 街道の日本史32』 水本邦彦[編] 吉川弘文館 p18-20 4) 三説山清泰庵 :「曹洞禅ナビ」 5) 『昭和京都名所圖會 洛北』 竹村俊則著 駸々堂 p292-305 6) 「鷹峯檀林旧跡 洛北 常照寺」(当日の拝観の折にいただいたリーフレット) 7) 灰屋紹益 :「コトバンク」 灰屋紹益の墓 :「京の伝説散歩路」 補遺 常照寺 ホームページ 清泰庵(セイタイアン)寺ナビ :「曹洞宗近畿管区教化センター」 常照寺 桜情報 :「京都新聞」 中根金作 :ウィキペディア 神苑の特徴 中根金作氏の作庭 :「城南宮」 足立美術館(あだちびじゅつかん・島根県安来市) :「枯山水庭園」 吉川観方 :ウィキペディア 吉川観方の幽霊画 旧吉川観方コレクション :「八代市立博物館」 京都府所蔵の雛人形 総合展示 :「京都文化博物館」 平成27年 京都府所蔵の雛人形 :「京都文化博物館」 妙見信仰 :「コトバンク」 検索していて次の動画を見つけました。 ナレーションは英語で、字幕が日本語で製作されています。面白い試みです。 The narration is done in English with the Japanese caption each in the following videos. 寂光山常照寺 吉野門 :YouTube 寂光山常照寺 帯塚 :YouTube 寂光山常照寺 本堂 :YouTube 寂光山常照寺 遺芳庵 :YouTube 寂光山常照寺 開山廟 :YouTube 寂光山常照寺 吉野太夫 :YouTube 寂光山常照寺 比翼塚 :YouTube 寂光山常照寺 鬼子母尊神 :YouTube 寂光山常照寺 常富大菩薩 :YouTube ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。 その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪 京都・洛北 鷹ヶ峰の寺社を巡る -2 源光庵・遣迎院・圓成寺 へ 探訪 京都・洛北 鷹ヶ峰の寺社を巡る -3 光悦寺・御土居・薬草園跡 へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2017.10.31 17:23:25

コメント(0) | コメントを書く |