|

|

|

カテゴリ:探訪 [再録]

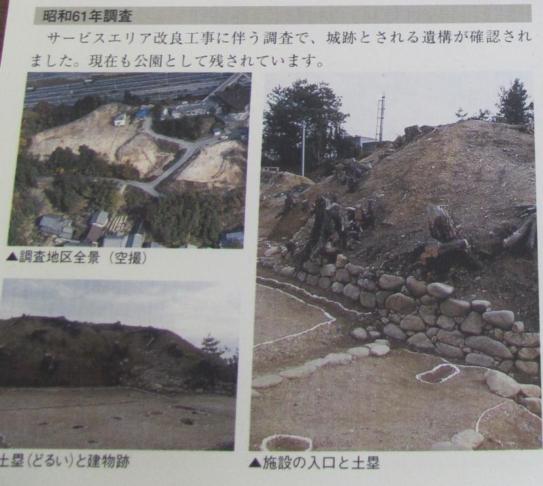

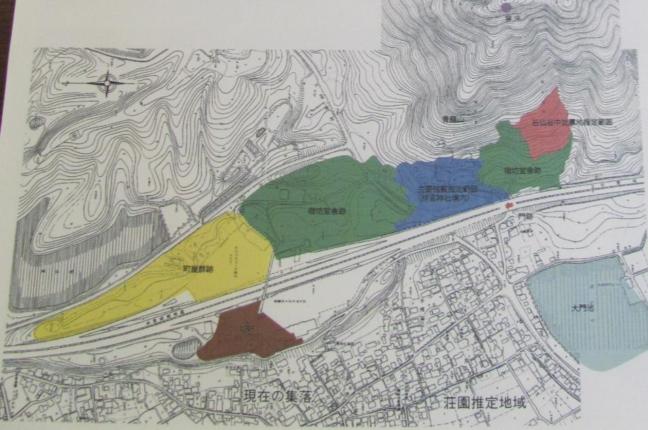

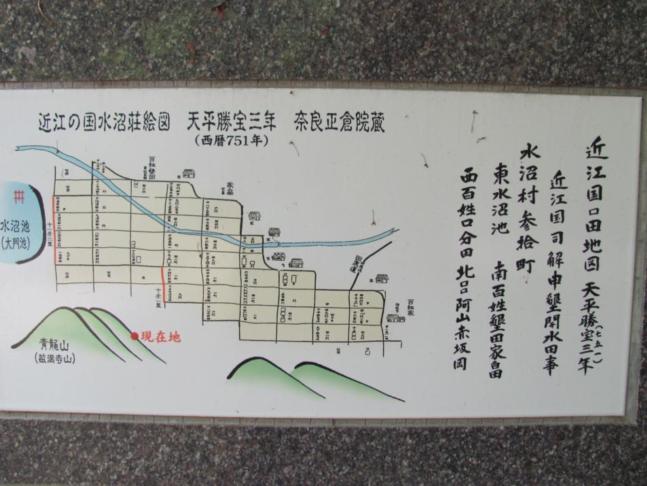

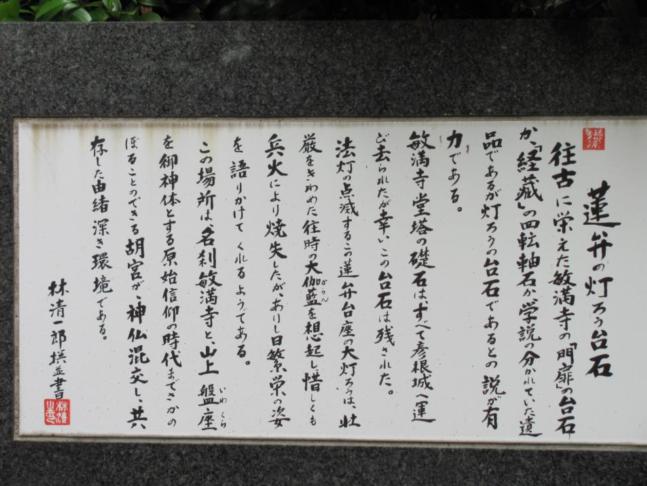

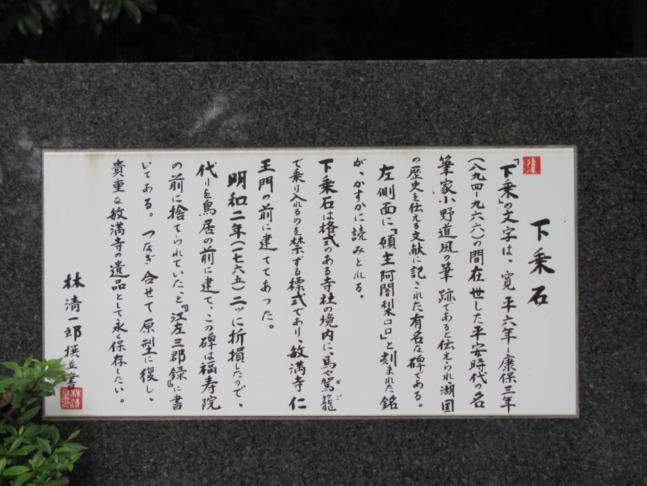

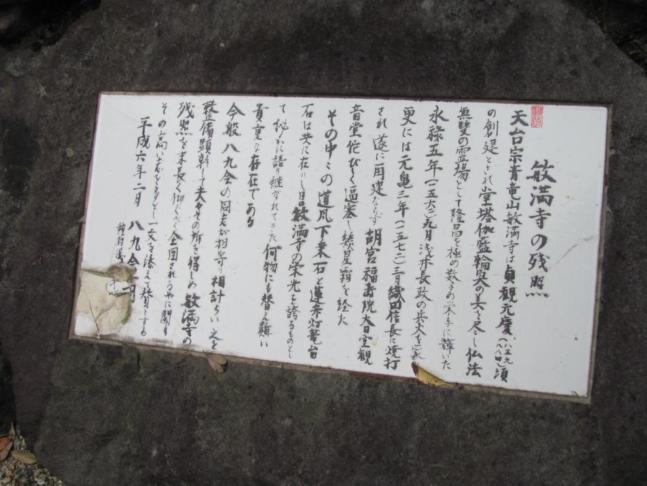

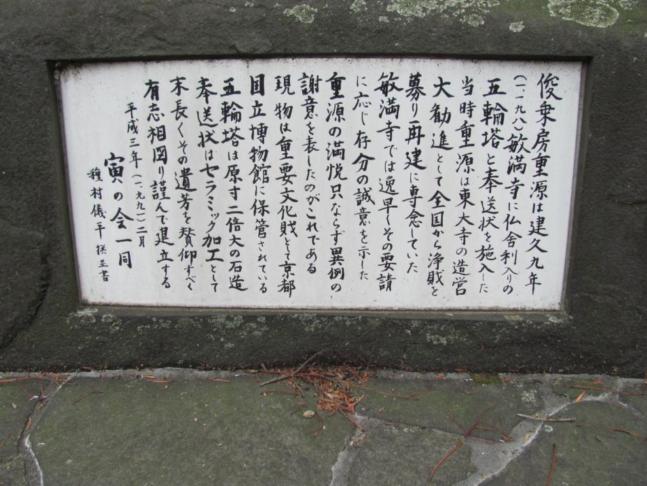

2013年6月2日に、滋賀県教育委員会主催の探訪「大地の遺産」の一企画「俊乗坊重源の足跡を訪ねて」に参加しました。その内容をまとめていたものを再録しご紹介します。 この探訪で私が一番関心を持っていたのが、山城跡探訪の一環としての敏満寺城跡でした。 さて、なぜ多賀大社の鳥居の写真から始まるのか? 実は、集合場所が近江鉄道・多賀大社前駅だったのです。そして、探訪コースは、次の通りでした。 多賀大社前駅~敏満寺城跡~敏満寺跡~胡宮神社~多賀大社~真如寺~延命地蔵尊~駅 探訪多賀ルートとして見ますと、   多賀大社前駅傍の案内板の現在地(赤地白抜文字)から反時計回りでウォーキングしたことになります。この部分地図では現在地が北で、南北軸が横方向になっています。今探訪では、結果的に「多賀三社まいり」のうちの二社を訪れたことにもなります。 重源は諸国を勧進し東大寺を再建した人物です。 手許の辞典から「重源」についての説明を引用してみます。 「[号は俊乗坊]浄土宗。紀季重の子。醍醐寺で密教を学んだが源空に師事して念仏門に入った。入宗して翌年帰朝した。東大寺が炎上して源頼朝の寄進で再建に際して、師の推挙で勧進職に補せられ、10余年間諸国を勧進して完成した。建築には宋風の新しい天竺様(大仏様)を輸入した。1206(建永元)寂(86歳)。東大寺俊乗堂に肖像。」(参照1) この重源が敏満寺、多賀大社を訪れています。胡宮神社はもともと敏満寺の鎮守社だったのです。 多賀大社前駅から南西方向に歩き、名神高速道路の高架下をくぐって右折すると、  石碑には「多賀大社御旅所 うちこ免の馬場」と記されているようです。 「下乗」と同趣旨でこの先は乗馬や駕籠は禁止という意味なのでしょうか・・・・。 特に説明掲示などは見あたりませんでした。  多賀大社の御旅所があります。   石碑の前あたりから西へと伸びる道が「多賀道」です。 このあたり、飯盛木の里、多賀町の尼子です。道標の左手方向の道(名神高速道路に沿った道)を進みます。 多賀道は中山道高宮宿から多賀大社へ伸びる道で、高宮道とも呼ばれるそうです。この多賀道は、伊勢神宮と多賀大社を結ぶ「親子参り」の参詣道として利用されていたと言います。(参照2)   途中に炭焼き窯が残されていて風情を感じます。その先に右の道標が出ています。敏満寺は現在の名神高速道路多賀サービスエリア(以下、多賀SAと略)周辺に存在していたとされる謎の寺院です。敏満寺遺跡はかなり広大な寺域だったようです。逆に言えば、多賀サービスエリアに駐車して、手軽に敏満寺城跡、敏満寺、胡宮神社、多賀大社を訪れることができるということになります。  ここが敏満寺城跡です。   現在跡地が整備され公園化していますが、堀切や櫓台、土塁が残っていて、城跡だった雰囲気は感じることができます。 ここは高速道路の直ぐ西側になり、多賀SAから西方向に見える場所です。この公園化された城跡と多賀SAとの間には高速道路を跨ぐ陸橋が架けられています。 昭和61年調査の写真を資料から引用します。  なお、通称は「シンガイジョウ」だそうで、敏満寺城はSA建設に伴う発掘調査後からの呼称だとか。城名は「新開城」と表記があるそうです。城の南に土塁があり、その土塁は現在よりもっと高かったようです。城は小字「背戸山」の南半分に位置します。(資料3) 敏満寺が後記のとおり、浅井氏と対立したという経緯を考えると、敏満寺が築いた砦だったのでしょね。寺の自衛手段だったのでしょうか・・・・。延暦寺が僧兵を抱えていたことを考えると、大伽藍を擁した敏満寺が僧兵を抱えていても不思議ではないように思えます。 寺の廃絶とともに、当時の記録類も消滅してしまっていれば、謎が残るばかりです。  この色分けされた地図で見ると、茶色の領域がこの敏満寺城跡の位置です。 左の緑の区域(宿坊堂舎跡)の一部と靑色の区域(主要伽藍推定範囲/胡宮神社境内)を今回探訪しました。 つまり、敏満寺跡の主要部は今や高速道路のSAの下に埋もれてしまったのです。   多賀SAの南端から、胡宮神社旧参道で高速道路に取り込まれなかった部分が神社まで続いています。 敏満寺遺跡の案内板と胡宮神社への道標が建てられていますのでこれらの位置関係がおわかりいただけるでしょう。 案内板の図を部分拡大してみます。こんな全体外観になります。写真にある高速道路手前の池が大門池です。   現在は胡宮神社境内となっているところに、謎の敏満寺関連遺跡が残っています。 敏満寺遺跡としてここで、ご紹介します。    境内の一角、大門池が見える場所にこの説明碑が建っています。 天平勝宝3年(751)奈良正倉院蔵の「近江の国水沼荘絵図」が記されています。この年、聖武天皇が東大寺を創建し、千灯法会の料田として、荘園を施入されたのだとか。これはその水沼荘30町歩の荘園図です。当時水沼池と呼ばれていた池が大門池にあたると考えられています。この水沼荘の範囲は、犬上郡条里の十条一里・十条二里・十一条一里にまたがっていたそうです。中世に水沼村が敏満寺村と呼ばれるようになったと考えられています。 また、境内には敏満寺関連として、次のものがあります。   「蓮弁の灯籠台石」(左)と「下乗石」(右)です。   それぞれにこんな説明板が付されています。 敏満寺堂塔の礎石はすべて彦根城へ運び去られこの台石だけが残されたとか。 灯籠の台石が有力説ですが、「門扉」の台石とか、「経蔵」の四転軸石という学説もあるようです。灯籠の蓮弁台座とすると相当大きな灯籠が据えられていたことになります。敏満寺には大伽藍があったことを想起させる台石です。 「下乗」の文字は、平安時代のあの有名な小野道風の筆跡と伝えられているようです。 「下乗石は格式のある寺社の境内に、馬や駕籠で乗り入れを禁ずる標式であり、敏満寺仁王門の前に建ててあった。明和2年(1765)二つに折損したので、代わりを鳥居の前に立て、この腓は福寿院の前に捨てられていた」(説明板)のだとか。  これらの遺物を「敏満寺の残照」として、境内の一角に現在は整備顕彰されているのです。    重源が東大寺の造営大勧進を始めたとき、敏満寺はいち早くその要請に応じ、重源を満悦させたとか。 その謝意として、重源は建久9年(1198)、敏満寺に仏舎利入り銅製五輪塔と奉送状を施入しました。現物(重要文化財)は現在京都国立博物館に保管されていて、ここに原寸二倍大の石造で建てられているのです。 敏満寺は、「平安末から記録に現れ、鎌倉末には巨大な本堂や30棟を超える諸堂が建ち並ぶ大寺院だったようです。」しかし、戦国時代に入り、永禄5年(1560)浅井長政の攻撃で堂塔焼失、さらに元亀3年(1572)織田信長の攻撃を受け、寺領を失うことになります。(参照2)戦国時代には、浅井氏や織田氏と対立する関係になっていたということでしょう。その原因は不明のままだそうです。『信長公記』は、元亀3年7月27日より、信長が虎御前山に要害を造る事を命じたと記しています。湖北一帯を武力制圧下においていく最中になります。 この段階で、敏満寺は胡宮神社と寺坊の福寿院を残し廃絶したと言われています。   敏満寺遺跡の説明板の奥側(東方向)には、敏満寺の土塁跡が残されています。 名神高速道路の建設に伴って敏満寺遺跡の発掘調査が多賀SAの周辺で数度行われてきました。「こうした調査成果からうかがえる敏満寺の姿は、南半に寺院部分と墓所があり、北半に坊跡あるいは町屋跡を含む広大な寺域であったと想定できます。また、単に僧侶が宗教活動を行うだけの施設ではなく、僧侶の生活を支える人たちや、そうした多くの人々の生活を賄う多量の物資が行き交う、都市的な場所としてとらえることもできるのではないでしょうか」(参照2)これが前掲の色分け部分地図となるようです。「宗教都市」の景観を示す地域になっていたのでしょう。 敏満寺の鎮守社だったという胡宮神社境内を探訪することで、逆に敏満寺寺域の大きさを感じ取った次第です。 つづく 参照資料 1)『新・佛教辞典 増補』 中村元監修 誠信書房 p371 2)「俊乗坊重源の足跡を訪ねて 多賀大社と敏満寺」 2013.6.2 当日配布資料 主催:滋賀県教育委員会 3)胡宮神社、社務所内での展示パネル説明資料を撮った写真から 【 付記 】 「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。 ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。 再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。 少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。 補遺 秘仏 俊乗坊重源上人坐像 :「東大寺」 俊乗上人坐像 :「奈良の文化と芸術」 同坐像 :「奈良古寺巡礼」(和田義男氏) 重源 :ウィキペディア 勧進 :ウィキペディア 中世寺院敏満寺の謎~シンポジウム概要~ 文責:箕浦氏 :「近江の城郭」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪 [再録] 滋賀・湖東 俊乗坊重源の足跡を訪ねて -2 胡宮神社 へ 探訪 [再録] 滋賀・湖東 俊乗坊重源の足跡を訪ねて -3 多賀大社 へ 探訪 [再録] 滋賀・湖東 俊乗坊重源の足跡を訪ねて -4 多賀大社の後、村山たか、真如寺、延命地蔵尊 へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2017.11.02 16:59:51

コメント(0) | コメントを書く

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

|