|

|

|

カテゴリ:探訪

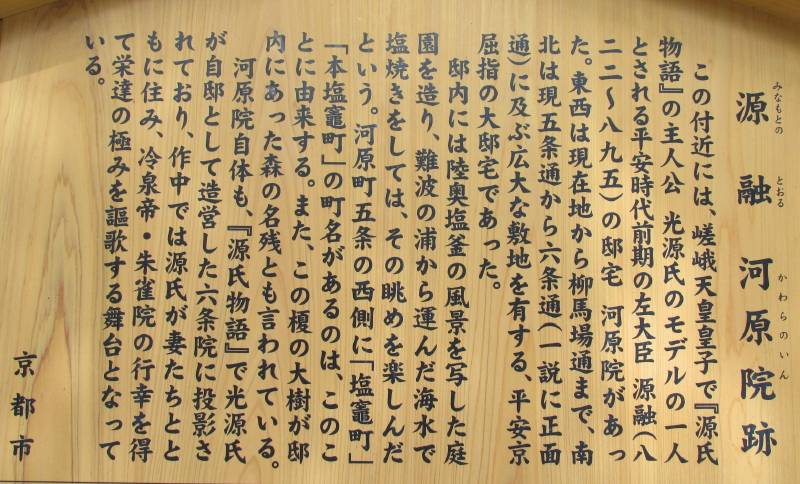

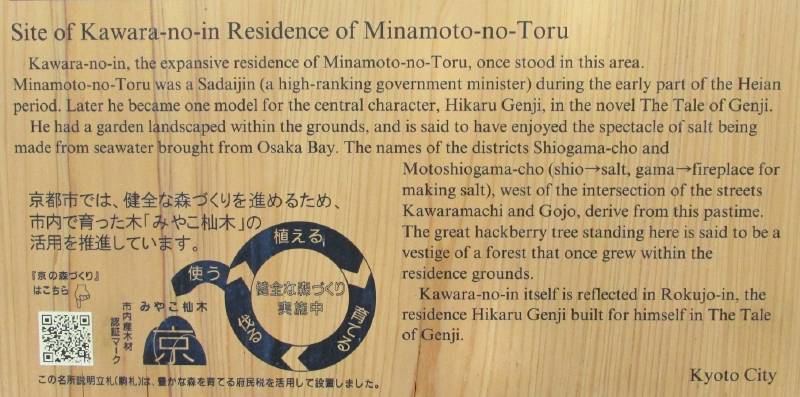

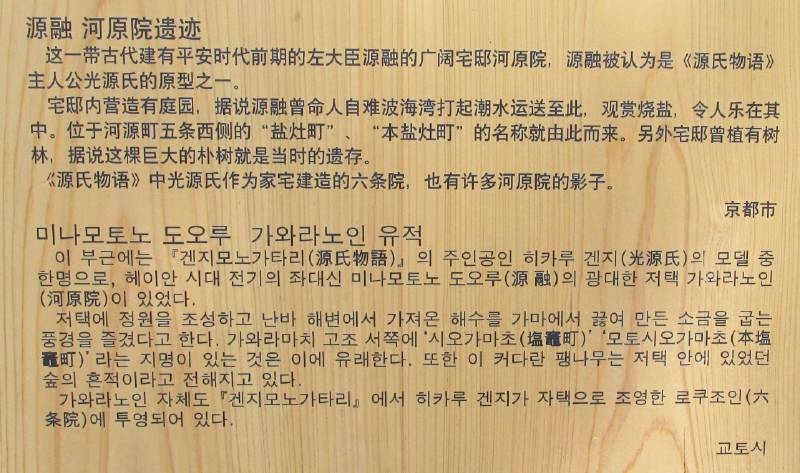

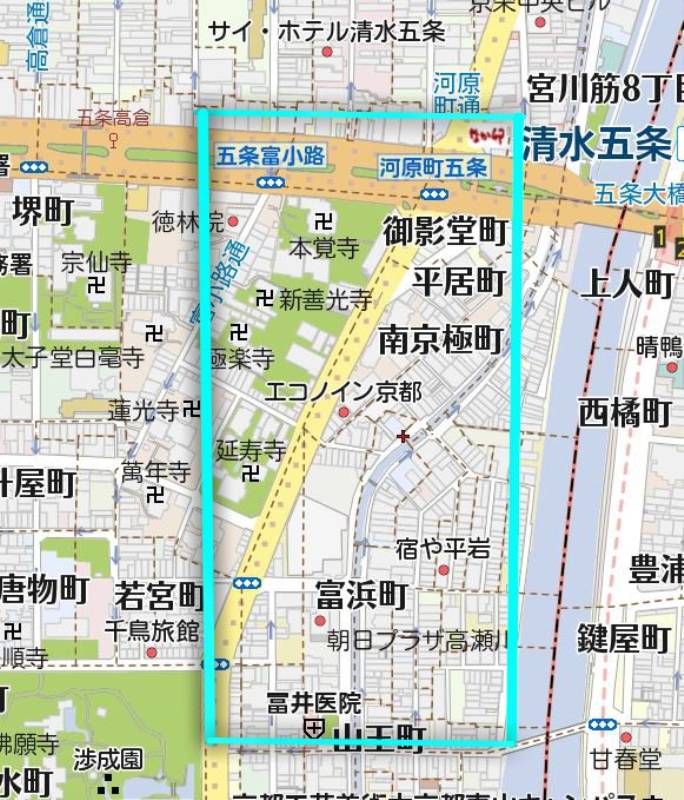

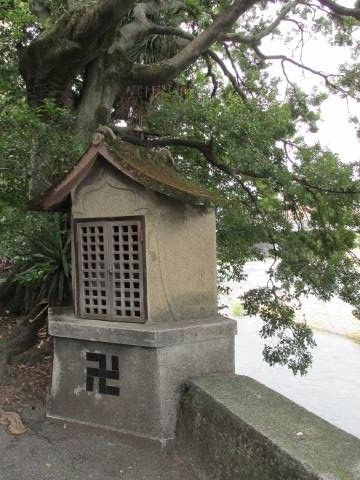

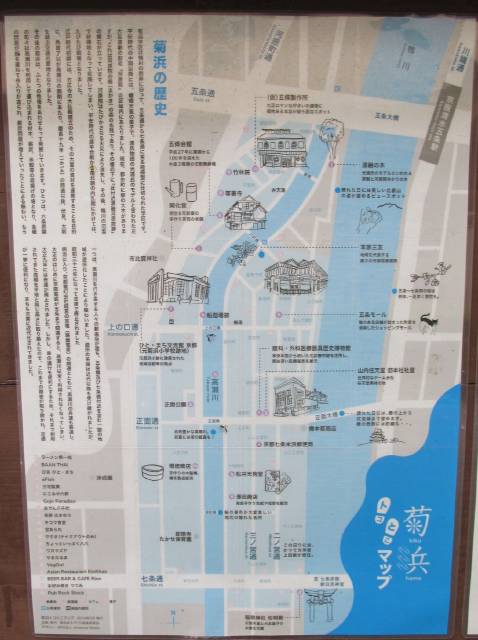

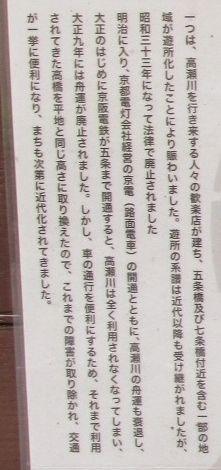

京阪電車の「清水五条駅」で下車して鴨川畔に佇み、鴨川の東岸、少し北側から五条大橋を眺めた景色です。  鴨川の上流側を眺めると、五条公園の北隣に昭和初期の姿を残す総檜造りの「鶴清(つるせ)」が見えます。鴨川畔にはやはり和風の建物が歴史と情緒を感じさせる気がします。   五条大橋を東から西に渡ると、西詰のすぐ傍を高瀬川が流れ、「南橋詰橋」が架かっています。 景色の左上が五条通・五条大橋で、南西側から撮ってみました。 この高瀬川の東側沿いに少し南に下がります。   エノキの巨木が見えます。その根元に、  「此付近 源融河原院址」の石標が立っています。 源融(822~895)は嵯峨天皇の皇子で左大臣だった人。摂政藤原基経(836~891)の台頭により隠棲して、この地に邸宅を構えたのです。そこが「河原院」(六条河原院)と称さました。 この邸宅は、平安京の北は六条坊門小路、南は六条大路、東は東京極大路、西は萬里小路に囲まれた区画で8町の広さだったと言います。景勝地として有名だったようです。 現在の地図で言えば、北は五条通、南は正面通、西は柳馬場通、東は鴨川に相当するそうです。(資料1,2)    庭に、鴨川の水を引き入れ、苑地を作り、陸奥国の塩釜の浦の景観を再現させたと言います。 源融は難波の浦から運ばせた海水で塩焼をさせてその眺めを楽しんだといいます。 源融の没後は宇多上皇(867~931)の仙洞御所となり「東六条院」とも呼ばれます。  この六条河原院の位置を地図を引用し加筆してその区域を示すと、大凡この辺りです。 横2町、縦4町という縦長の邸宅だったようですね。 もとの地図(Mapion)はこちらから御覧ください。 この源融は紫式部による『源氏物語』の主人公、光源氏のモデルの一人と言われています。そして源氏物語の世界では、光源氏35歳の時に、六条御息所の故地を取り入れて、六条京極あたりに四町を占める「六条院」という邸宅を築きます。この邸宅を4つに仕切り、東南(辰已)の町を春、西南(未申)の町・秋、西北(戌亥)の町・冬、東北の町(丑寅)の町・夏という構成にしたのです。  光源氏の六条院は、歴史上の源融の六条河原院の北側の四町の場所に想定されているようです。 地図をご覧いただくと、現在も「塩竃町」「本塩竃町」という地名が、苑地を塩釜の浦に見立て塩を焼いたという伝えをその町名に残しています。また。六条河原院跡より少し西方向になりますが、高倉通の西側には「六条院公園」(下京区富屋町)という名称が付けられた公園もあります。 また、東西の正面通を分断する形で、現在の河原町通の西側に「渉成園(枳穀邸)」があります。上掲の区域図でみると、六条河原院の南西隅の南西側の隣地に成相です。しかし、「この地は,平安時代前期(9世紀末)の左大臣源融が営んだ六条河原院の旧蹟という伝承があったことから、庭園の随所に『塩釜の手水鉢』や『源融ゆかりの塔(供養塔)』など、その伝承に基づいた景物が趣向として配されています。」(資料4) 現在では歴史学的に位置的な観点で関係は否定されていますが、作庭者と伝わる洛北詩仙堂を開いた石川丈山の念頭には、源融の六条河原院に思いを馳せてその景観と構成を創案したのでしょう。   黒い板壁の建物の北側の通路を東に少し歩むと、北東隅の大樹の下に地蔵堂があります。  その傍から、鴨川の下流を眺めるとこんな景色です。遠景に見えるのは正面橋です。  大樹の傍には、「加茂川筋」という道標が見えます。鴨川沿いの通り名です。    木屋町通(高瀬川の東側の道路)を南方向に眺めた景色  上掲のエノキの巨木と河原院址石標から高瀬川沿いに少し南に下り、振り返り眺めた景色です。  「菊浜の歴史と菊浜マップ、菊浜のみどころ」の案内板です。 菊浜地域の数カ所にこの掲示板がありました。  歴史の説明文を見やすく加工してみました。   簡潔な説明の全文をお読みいただきたいのですが、要点を箇条書きにし、一部付記します。 *菊浜学区は鴨川の西岸に沿って、五条通から七条通に至る短冊型に仕切られた学区 *平安時代は上記の通り、「河原院」の区域内にあたった。 *上掲の榎の大木は都市町にあるが、これは河原院の籬(まがき)の森の名残である。 [付記] 平安京の東京極大路の位置関係から考えると、現在の榎の大木はその大路上あたりかと推測します。榎の大木の存在を名残と見立てたのかと・・・・。 なお、六条河原院の苑地の池には「籬の島」が設けられていたそうです。宮城県塩竃市の「千賀の浦」には「籬の島」があり「曲木(まがき)神社」が鎮座するそうです。(資料5)曲木神社には籬島明神が祀られていて、この神社は陸奥国一の宮である盬竈(しおがま)神社の十四末社の一つだそうです。(資料6) *この辺りは、その後鴨川の氾濫で砂礫地になり荒廃し、たびたび戦場となった。 *江戸時代初期に角倉了以による高瀬川の開通以降、伏見大坂間の交通の要地となる。 *その後、この地は2つの性格を持つ。 1)高瀬川の荷揚場として舟入ができ、薪炭問屋が増加し繁栄した。 2)高瀬川往来の人々のための歓楽店ができ、一部遊所化し賑わった。 [付記] 遊所化というのは遊郭ができたという意味です。弥次さん喜多さんの『東海道中膝栗毛』には、京の都に上ってきた弥次喜多が五条新地(五条橋下遊郭)に泊まって起こす失敗談が出て来ます。その延長線上で、近代以降に「七条新地」のちに「五条楽園」と称された地域として継承されます。昭和33年の売春防止法の制定で、遊所は廃止となります。 *明治以降の電車の開通が高瀬川の舟運を衰退させ、高瀬川に架かる高橋が平地と同じ高さになり、交通の利便性の高まりと近代化が進む。 [付記] かつて高瀬川には舟運を妨げない形の高い橋、逆に言えば通行には不便な橋が架けられていたことを認識しました。今の高瀬川に架かる橋を使い慣れている私には、ナルホド!です。 余談です。少し調べていて、『古今和歌集』の東歌に わが背子を都にやりてしほがまのまがきの島のまつぞこひしき 1089 という歌が収録されていることを知りました。この歌の「まつ」を掛詞と考えると「まがきのしま」には松の木が茂っていることになります。手許の本の脚注には「塩釜の籬の島。三四句は『待』の序詞。『背子』は夫」(資料7)と記されています。  「菊浜のみどころ」に載っている箇所で実見した場所はご紹介して行きます。 たとえば、上掲の石標が立っている「源融の木」は勿論取り上げられていて、傍の黒板壁の建物に鳥居が備え付けてあります。その内側には、小さな社があり、榎(えのき)大明神が祀られています。この社は以前にここを探訪した折りに、実見しています。 「菊浜」という名称はどこから? 調べてみるものですね。説明を見つけました。 「菊浜の名前は、明治2年7月に創立された小学校がその所在である菊屋町と富浜町から一字づつとり「菊浜小学校」としたことに由来しています。」(資料8)とのことです。  後ほどまたご紹介する地図を先取りで載せておきます。 短冊形の菊浜の地域の道路(青線)と路地(赤線)の愛称を詳細に紹介した地図です。 この地図の北東端の凹みの箇所に「源融の木」が所在します。 まずは南端詰橋を西側に渡って、南西方向に向かっている「歌舞練場小路」から探訪を始めます。 つづく 参照資料 1)河原院跡 :「京都通百科事典」 2)源融河原院址 SI031 :「京都市」 3) 『源氏物語図典』 秋山・小町谷 編 小学館 p26-28 4) 『名勝 渉成園-枳穀邸-』 東本願寺 (拝観時にいただいたパンフレット) 5) 籬の島 其の2 宮城編 :「蝦夷 陸奥 歌枕」 6) 神社について :「?竈神社」(公式サイト) 7) 『古今和歌集』 窪田章一郎校注 角川ソフィア文庫 8)菊浜学区とは :「京都・菊浜へようこそ」 補遺 源融 :ウィキペディア 源融 :「コトバンク」 「塩釜の浦」と源融について :「俳聖松尾芭蕉・みちのくの足跡」 源融 和歌 :「千人万首」 『 千賀の浦 』に浮かぶ 【 曲木(まがき)島の籬神社 】-1 :「4travel.jp」 籬の島 宮城編 :「蝦夷 陸奥 歌枕」 京都・菊浜へようこそ 菊浜連合会 ホームページ 売春防止法 :「e-Gov 電子政府の綜合窓口」 鶴清 ホームページ ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪 京都・下京 歴史と源氏物語の出会う場所 -2 歌舞練場小路周辺と源氏・夏の町 へ 探訪 京都・下京 歴史と源氏物語の出会う場所 -3 市比賣神社・本覚寺・上徳寺ほか へ 探訪 京都・下京 菊浜の歴史と景観(歴史と源氏物語の出会う場所の南へ)へ こちらもご覧いただけるとうれしいです。 観照 弥次さん・喜多さんの京都見物 -3 大仏殿でのひと騒動、清水寺、五条新地 (2) スポット探訪 [再録] 京都・下京 「渉成園」(枳穀邸)細見 -1 高石垣・園林堂・傍花閣ほか 6回のシリーズでご紹介しています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

|