|

|

|

カテゴリ:探訪

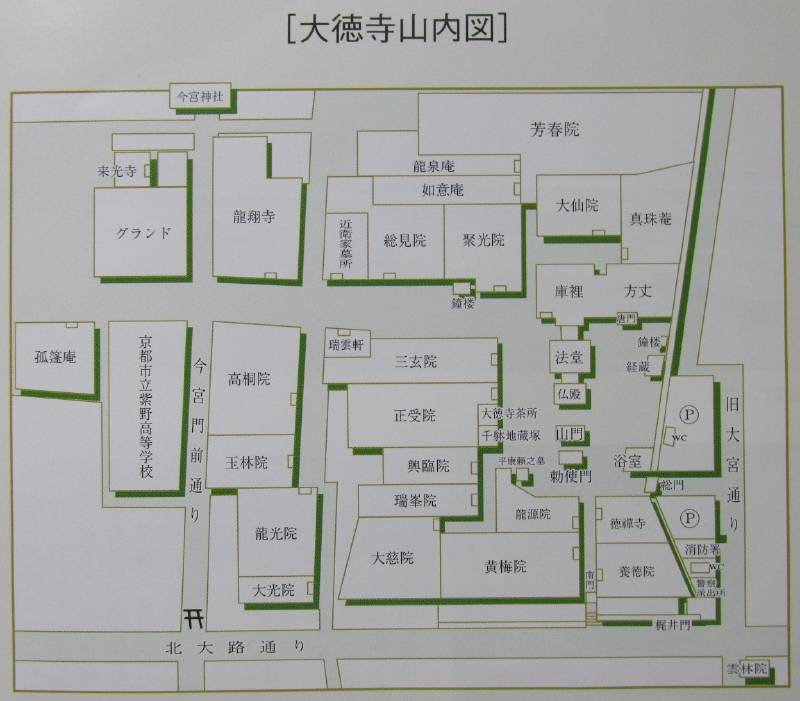

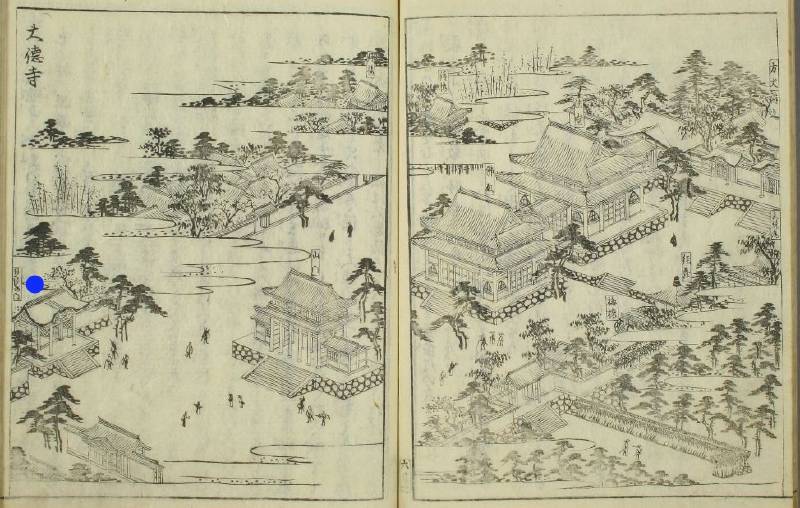

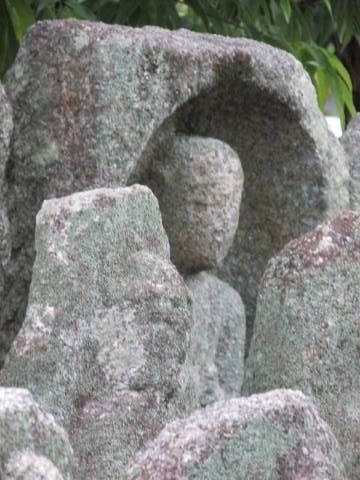

大徳寺の三門(金毛閣)の西側には「大徳寺茶所」があります。その南側には、生垣で囲まれて、南東側が入口の一画があります。  入口の傍に「千躰地蔵塚」の石標が立っています。  これらの場所は毎回引用しているこの「大徳寺山内図」に明記されています。(資料1)  併せて、江戸時代に出版された『都名所図会』に掲載の大徳寺山内図を引用します。(資料2) ここに青丸を付けた左に、「日ぐらしの門」という説明が記されているのです。つまり、これが何度か述べていますが、現在の本坊方丈の唐門です。 また、この位置が上掲の千躰地蔵塚の石標のある辺りの通路部分にあたるそうです。  千躰地蔵塚の一画に入る前に、その隣りにあるこの石標をご紹介しておきましょう。 「畠山義元公菩提寺 興臨院 大友宗麟公菩提寺 瑞峰院 紫式部碑所在寺 太慈院」 3塔頭がこの千躰地蔵塚石標の左の道を歩めば所在しますという案内です。 それでは、千躰地蔵塚を拝見しましょう。    入口を入ると、西側の中央に基壇を設けて石柵で囲った石碑の南北両側に雛段状に石仏が集積されています。  また入口から眺めた正面(北端)にも同様に石仏群があります。  基壇上の石碑に近づいて眺めますと、大きな円光背を具えた地蔵菩薩立像が線刻されています。   地蔵菩薩の後に5人の羅漢(?)が続いています。あるいは六地蔵菩薩を表しているのかもしれません。  表情がそれぞれ異なります。 表情がそれぞれ異なります。優しげな表情です。少しユーモラスな表情でもあります。 地蔵菩薩立像の右側、最初の一行は「現在未来天人衆」と判読できますがその続きは不詳。左側の漢文を読み下しにすると、「大神通方便力を以て、諸悪趣に堕ち在らしむなかれ」と判読できそうです。「悪趣」は「悪道」と同義で、「現世で悪事を行った者が、死後に落ちて行く苦難の世界。地獄道・餓鬼道・畜生道など。三悪道」(『日本語大辞典』講談社)を意味します。 この地蔵菩薩立像の石碑と数多くの石仏群があることから、「千躰地蔵塚」と称されているのでしょう。  ここにずらと居並ぶ石仏像をよく見ると、地蔵石仏群ではないのです。       お地蔵様の坊主頭ではなく、螺髪(らほつ)を表象する形に造形されているものが殆どのようです。造立時期が様々の阿弥陀如来など如来石仏像が殆どの様です。  深く彫り込まれた龕状の中の石仏は、頭頂部の形からみて地蔵菩薩像と思われます。 かつては大徳寺の西方は、蓮台野と称される京の都にある葬送地の一つですので、阿弥陀如来石像などが散在して祀られていたのでしょう。市街化の進展拡張に伴い、掘り起こされ見つかった石仏がここにも集積されるようになったのだろうと思われます。   今回の探訪では、この石仏像に焦点が絞られました。 入口を入りすぐ左側の一番西側の一隅に安置されています。石造如来坐像です。光背がかなり欠損状態になっていますが、それでも一部残っています。この石造如来坐像は、「光背に大日応身真言を彫り、比叡山香炉岡像や鹿ヶ谷霊鑑寺像、千本石像寺像などと共通する。下立売油小路での出土品」(資料3)といいます。  左手は触地印という印相で彫られています。触地印は降魔印で、釈迦如来像の印相として表されるものです。この印相及び光背の種字からこの石像が釈迦如来坐像と推定できるようです。 以前に大徳寺を訪れた際、この千躰地蔵塚を拝見していましたが、今回一歩踏み込む形で拝見できたという次第です。  「平康頼之塔」と刻された石標 「平康頼之塔」と刻された石標この場所が最後の探訪箇所になりました。勅使門の南西側に位置します。 なぜ「平康頼之塔」と称されるのか、その理由は判然としていません。平康頼は実在した人物です。  脇道に逸れます。平康頼についてです。 平康頼は後白河法皇の近臣で、治承元年(1177)6月に、平家打倒を企てたとされる「鹿ヶ谷事件」の首謀者の一人とみなされました。その結果『平家物語』には、「さる程に、法勝寺の執行俊寛僧都・丹波の少将成経・平判官康頼、これ三人をば、薩摩潟鬼界が島へぞ流されける」と記される通り、流罪になります。康頼は流された際、「周防の室積にて出家してげり。法名をば性照とこそ付きたりけれ」と出家します。 鬼界ヶ島で、都が恋しくなった康頼は、「千本の卒塔婆を作り阿字の梵字、年号、月日、仮名、実名、二首の歌をぞ書き付けける。 薩摩がた沖の小島にわれありと親には告げよ八重の潮風 思ひやれしばし思ふ旅だにもなほふるさとは恋しきものを 」 浦に出てこれらの卒塔婆を海に流し、せめて一本でも都に伝わってほしいと神仏に祈願するのです。一本が安芸国厳島の大明神の御前の渚に打ち上げられたのです。これが康頼の老母に届くことになり、そのことがその歌とともに都で広まります。入道相国(平清盛)は、丹左衛門尉基康を使者として鬼界ヶ島に送り、赦文「重科は遠流に免ず。早く帰洛の思ひをなすべし。今度中宮御産の御祈によつて、非常の赦行はる。しかる間、鬼界ヶ島の流人、少将成経・康頼法師赦免」を示すのです。俊寛は赦免されず、鬼界ヶ島に残されます。都に戻った康頼は「東山雙林寺に我が山荘のありければ、それにおちついて、先づかうぞ思ひ続ける、 ふるさとの軒の板間に苔むして思ひしほどはもらぬ月かな やがてそこに籠居して、憂かりし昔を思ひやり、宝物集と云ふ物語を書き続けるとぞ聞こえし」(資料4) この島流しの題材から、享保4年(1719)に近松門左衛門が時代物浄瑠璃全五段ものを創作します。その二段目が「俊寛」。歌舞伎の演目「平家女護島(俊寛)」です。(資料5) 次の点も引用しておきましょう。 「延慶本『平家物語』には帰洛後、まず紫野に隠栖中の老母のもとを訪ねたが、すでに亡くなったと聞いて慨嘆し、その後はもっぱら念仏聖として余生をすごしたようにしるされている。『宝物集』は三国古今の説話を述べ、仏法が唯一無二の宝であることを説いた鎌倉初期の説話集であるが、極楽往生を勧める啓蒙書として念仏僧によって大いに利用された。中でも紫野の雲林院は多くの念仏僧のあつまるところであったから、紫野に康頼の供養塔が造立される原因となったのではなかろうか」(資料6)   この石造地蔵菩薩像立像の左手は棟の前で宝珠を捧げていますが、右手は錫杖をもたず、垂らして与願印を示しています。厚肉彫りの古式の造形です。高さ1.3m、花崗岩製です。鎌倉時代後期の造立とみられるとか。(資料3,6)  回り込むと、光背状の背後にも何かが彫られています。   背面には、宝塔が刻み出されています。その扉が開かれていて、内部に多宝・釈迦の二仏が併座されている姿が造形されているそうです。 この形は一般的に「地蔵多宝石仏」として識者の間で知られているものだそうです。 この多宝塔の造形は、『法華経』の見宝塔品に記されている内容に由来しています。(資料3,6) 見宝塔品は法華経巻第四の第十一です。「塔の出現」を述べています。世尊が霊鷲山で説法をされています。「そのとき、世尊の面前に、集まっていた会衆の真中に、高さ五百ヨージャナで、幅もそれにふさわしい七宝づくりの塔が地中から出現した。色とりどりで美しい塔は地上に現れる出ると、空中に高くそそりたった」という場面から説き起こされていきます。この宝塔の出現の意味について、菩薩・摩訶薩が世尊(釈迦)に質問し、二人の対話が続きます。そこで世尊が『正しい教えの白蓮』(=法華経)を説かれたのです。「世尊は空中にそそり立つ大宝塔の中央を右手の指で開いた。開くと、扉は左右に割れた。あたかも大都城の城門の大きな掛金をはずして扉を開くようであった。」すると、その内部の獅子座には、プラープタ=ラトナ如来(多宝如来)が足を組んで坐っておられたのです。多宝如来は、世尊の説く『正しい教えの白蓮』を聴くためにここに現れたのだと述べられ、獅子座に来て座りたまえと世尊(釈迦牟尼如来)に言われます。そして、「二人の如来がが大多宝塔の真中にある獅子座に並んで坐って、空中に浮かんでいるのが見られた。」のです。四種の会衆は、我々も空中に昇りたいと思うのです。すると、神通力で釈迦牟尼如来は四種の会衆を空高く昇らせて、声をかけます。この見宝塔品は、世尊が唱えたという長い詩頌を記して終わります。(資料7) この、大宝塔の開いた扉の中に、多宝如来と釈迦牟尼如来が並んで獅子座に坐られている場面をここに刻み出しているそうです。 「地蔵多宝石仏」と同類の石仏像があるのか? 調べて見ますと、京都・嵯峨の清凉寺(釈迦堂)の境内に、鎌倉時代の「弥勒多宝石仏」が現存しています。(資料8) 多くの人々がこの両面像を紹介されているのに出会いました。 これでこの探訪記を終わります。 ご一読ありがとうございます。 参照資料 1) リーフレット「京都・紫野 大本山大徳寺」 当日拝観の折りに入手したもの。 2) 都名所図会. 巻之1-6 / 秋里湘夕 選 ; 竹原春朝斎 画 :「古典籍総合データベース」 第6巻 24コマ目 3) 「京都の古寺社を巡る 34 ~大徳寺~」(龍谷大学REC) 2018.913 (当日配布の講座レジュメ 龍谷大学非常勤講師 松波宏隆氏作成) 4) 『平家物語 上巻』 佐藤謙三校注 角川文庫ソフィア p108-p147 5) 『歌舞伎鑑賞辞典』 水落潔著 東京堂出版 p178 6) 『新版 京のお地蔵さん』 竹村俊則著 京都新聞出版センター p140-142 7) 『法華経 中』 坂本幸男・岩本裕訳 岩波文庫 8)釈迦堂(清凉寺) :「愛しきものたち」 補遺 平康頼 :ウィキペディア 平康頼 :「コトバンク」 鹿ヶ谷事件 :「コトバンク」 鹿ヶ谷の陰謀関係者 Part1 :「でるとこ攻略 日本史」 平家女護島~俊寛 :「歌舞伎演目案内」 平家女護島 歌舞伎の演目 :「歌舞伎への誘い~歌舞伎鑑賞の手引き~」 雲林院 :「京都観光Navi」 天台宗雙林寺 ホームページ 頓阿・西行・康頼供養塔 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪 京都・北区 大徳寺とその周辺を巡る -1 西向寺・大徳寺旧寺域・今宮神社遠望 へ 探訪 京都・北区 大徳寺とその周辺を巡る -2 龍翔寺前から本坊(庫裡・方丈)に へ 探訪 京都・北区 大徳寺とその周辺を巡る -3 方丈前庭(南庭)の唐門細見 へ 探訪 京都・北区 大徳寺とその周辺を巡る -4 大徳寺の伽藍(勅使門・三門・仏殿・法堂)へ 探訪 京都・北区 大徳寺とその周辺を巡る -5 龍源院とその周辺 へ 探訪 京都・北区 大徳寺とその周辺を巡る -6 瑞峯院 へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

|