|

|

|

カテゴリ:観照

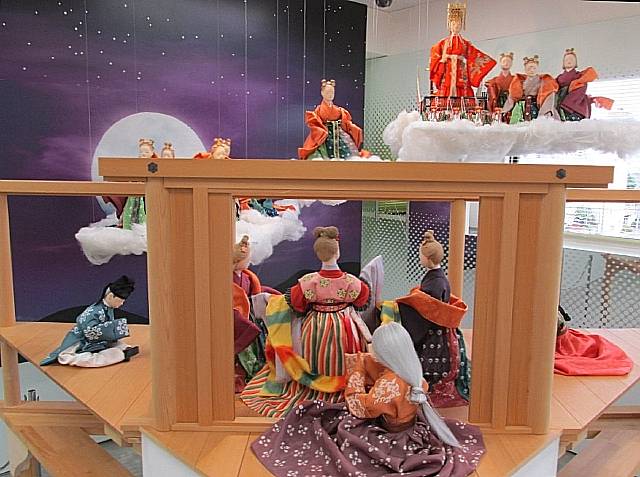

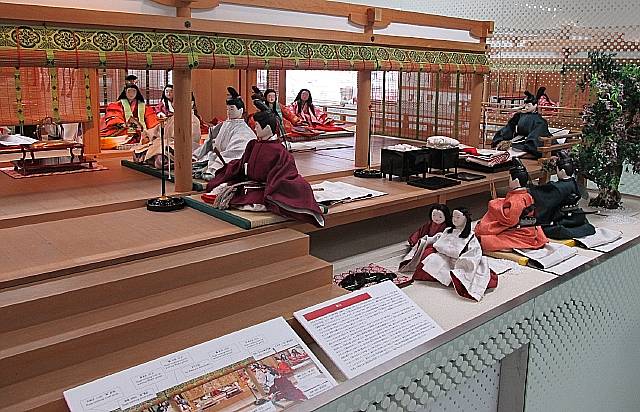

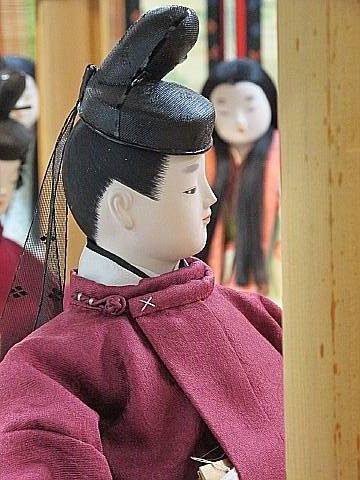

博物館フロアーの北東隅に設けられている「竹取物語」具現化展示のご紹介から始めます。 北東方向に向かって全景を撮るとこんな感じです。手前が竹取翁の屋敷です。  天空から八月十五夜、百人あまりの天人を従えて、月の王がかぐや姫を迎えにきた場面です。 この月の王が着用しているのは、「袞冕十二章(こんべんじゅうにしょう)」で大陸から輸入された服制だと言います。その名の由来は、「袞衣」・「冕冠」の組み合わせで、袞衣には12種類のシンボルが刺繍されていることから十二章と総称するのだとか。「十二章」は『唐書』に聖王の象徴だと書かれているそうです。左の袖には三爪の龍が大きく刺繍されています。「袞」とは首を曲げた龍のこと。「肩には日月、背中には北斗七星が刺繍されている」(資料1)とか。つまり唐風です。 この袞冕十二章は「平安時代から江戸時代まで用いられた天皇の礼服(らいふく)」(資料1)で、江戸時代最後の天皇である孝明天皇の袞衣が現存していると言います。(資料1)  冠は「冕冠(べんかん)」と称されるもの。 冠は「冕冠(べんかん)」と称されるもの。中国に由来し、中国では皇帝から卿大夫以上が着用していたと言います。調べてみますと、これは孝明天皇の即位まで使用されてきたという冕冠です。(資料2)       よく見ると、額に菱形に4つの点が描かれ、口許の両側にも点が見えます。天人のシンボル?   嘆き悲しむ竹取翁と媼  かぐや姫の間近に二人の天人が近づきます。 かぐや姫の間近に二人の天人が近づきます。かぐや姫が羽衣を着せかけられると、その瞬間地上界で育んだ情愛はすべて消し去られ、月の都に昇天してしまうのです。この状景は羽衣を半ば着せられたという時点の具現化でしょうか。昇天する一歩手前というところ・・・・・・・。  かぐや姫は天人とは異なり、顔の同じ位置に紅の点が描かれています。 この物語の作者は、月の世界の天人には「心」(情愛)がなく、地上の人々には「心」があるとし、「心」のあることが人間らしさの特徴と考えていたのでしょう。作者は不詳ですが、学識豊かで和歌にも長けた男性の手によるものと考えられているようです。(資料3) 桓武天皇による平安京遷都は794年(延暦13)です。晴れの場では『竹取の翁の物語』と呼ばれ、通称『竹取物語』、時に『かぐや姫の物語』とも呼ばれます。この物語は890年代後半に成立したというのが通説だとか。(資料4) 『源氏物語』「絵合」の巻には、藤壺の御前で物語絵の優劣を争うという場面があります。ここに、 「まづ、物語の出で来はじめの親なる竹取の翁に宇都保の俊蔭を合わせて争う」ことになります。紫式部の時代には『竹取物語』が現存する最古の作り物語としてはっきりと認識されていたことがわかります。続きに、左方(斎宮の女御方)がこの物語を提示して、所見を述べます。 「なよ竹の世々に古りけること、をかしきふしもなけれど、かぐや姫のこの世の濁りにも穢れず、はるかに思ひのぼれる契りたかく、神世のことなめれば、あさはかなる女、目及ばぬならむかし」(資料5) (なよ竹の節々(よよ)を重ねて古くから伝わる話であり、おもしろい節はないけれども、かぐや姫がこの世の濁りにもけがれず、はるかに気位を高くもって天に昇った宿縁は気高く、神代のことのようですから、思慮の浅い女には想像もつかぬことでしょう) すると、右方(弘徽殿方)が、この物語の具体的な内容について語り、この作り物語にケチをつける考えを述べています。何を述べたかは長くなるので省略します。『源氏物語』を開いてみてください。 さて、この絵合わせの場面ですが、『源氏物語』以前に絵合わせが行われた史実はないそうです。手許の本の頭注によりますと、紫式部は歌合わせの模範とされる「天徳内裏歌合」に準拠してこの場面を描いているといいます。(資料5) それでは、東の対(対の屋)の南面に巡って行きましょう。 ここに展示されているのが、「天徳内裏歌合~天徳内裏歌合が準拠となった『源氏物語』の女楽・宮廷文化の雅の規範~」です。(資料6) 天徳3年(959)に村上天皇は公家たちの詩合(しあわせ)を催しました。これに刺激された女房たちが天皇に願い出て歌合(うたあわせ)が催されることに。それが天徳4年(960)3月30日(旧暦)、内裏の清涼殿西廂で行われた歌合、つまり天徳内裏歌合です。   東の対を南面に回り込む時に、最初に見えるのがこの左方の端に座る後宮の女性たちです。   藤内侍(とうのないし)(左方 さかた )と中将更衣(左方) 左方は赤系、右方(うかた)は青系の対称美に調えられたそうです。  講師(左方)の源延光。歌を詠み上げるのが講師の役割です。 源延光は左方に属した歌人の歌を朗々と詠じたことでしょう。 この歌合には当代の一流歌人12名が参加し、左右に分かれて20番勝負を行いました。  簀子には歌の作者の一人、壬生忠見が控えています。 この時、忠見が詠んだ歌は、 恋すてふ わが名はまだき 立ちにけり 人知れずこそ 思ひそめしか (恋をしているという私の噂が早くも立ってしまった。 誰にも知られないように、心の内だけで思い始めたばかりなのに) 歌人には約1ヶ月前の2月29日に歌づくりを依頼されていて歌の準備が行われていました。  南面の庭には左方の小舎人(ことねり)と女童が目にとまります。 その前に、左方の「員指(かずさし)の州浜」が置かれています。これは歌合での勝ち点をはかるためにつかわれる道具です。英語での説明文がわかりやすいです。Score table と訳されています。  階近くまで回り込むと、左方全体が一望できます。 他もそうですが、丁寧な説明パネルが併せて設置されていますので、学びながらそれぞれの具現化展示の場面を楽しむことができます。勿論、このまとめのご紹介にも大いに参照させていただいています。  御簾を少し巻き上げた内側には、村上天皇がいらっしゃいます。   御簾の手前に置かれているのは、右方と左方の「文台の州浜」です。   左方には、判者の左大臣藤原実頼(さねより)が座っています。 判者は歌合の1番ごとに歌の優劣を決め、その理由である判詞(はんし)を述べていきます。 このとき敗者側の講師は罰として酒を飲まされたそうです。  右大将(三位)藤原師尹(もろただ)  参議(四位)藤原朝成(あさひら)  右方には、参議(四位)源政信が座っています。  大納言(三位)源高明(たかあきら)  この人は? 不詳 この人は? 不詳 橘宰相(右方)   辨更衣(右方)  辨更衣の左前に座すのは講師(右方)の源博雅(ひろまさ)です。  応援の方人(かたうど)には後宮女性が配されています。左右合わせて28名だったと言います。   負けた方の講師に酒を注ぐ役割の陪膳(ばいぜん)。酒の瓶を捧げ持っています。  小舎人(右方)と女童。員指の州浜(右方)が置かれています。   斜めから垣間見える村上天皇と講師・源博雅の後姿   半臂(はんぴ)の下に着る下襲(したかさね)の胴から続いた 半臂(はんぴ)の下に着る下襲(したかさね)の胴から続いた長い裾(きょ)が折り畳まれずにそのまま伸びています。  南西隅の簀子に座しているのは歌人の平兼盛です。兼盛の詠んだ歌が、 忍ぶれど 色にいでけり わが恋は ものや思ふと 人の問ふまで (誰にも知られないように隠してきたけれど、 顔に出てしまったようだ、私の恋心は。 もの思いをしているのか、と人が尋ねるほどまでに) 上掲の壬生忠見の歌とこの平兼盛の歌は共に恋を詠んだ歌です。どこかできっと見聞されているはずです。そう、ともに『百人一首』の中に撰ばれている歌です。兼盛の歌が第40首、忠見の歌が第41首です。 これが、20番勝負の最後の番いの歌として競われたのです。 判者は両者の歌の優劣をつけることができずに困り、村上天皇の様子を窺うと、兼盛の歌を小さく口ずさまれたと言います。実頼はこれを天皇の意向と受けとめ、兼盛の勝ちとしたとか。「じつはこの勝負は帝がはっきりと勝者を口にしなかったために、一抹の疑問が残っている。そのために、百人一首では第40首と第41首の歌のどちらが優れているかが、いまだに議論の的になっている」(資料7)そうです。壬生忠見と平兼盛はともに三十六歌仙の一人です。壬生忠見は壬生忠岑の息子です。父の忠岑も三十六歌仙の一人であり、『百人一首』には第30首として撰ばれています。(資料7) 全くの作り話なのですが、興味深い逸話として残っている話があります。「鎌倉時代に書かれた説話集『沙石集』には、この勝負に負けた忠見が落胆のあまり食欲もなくなり、病になりついになくなってしまったという話」(資料6)として記録されていると言います。    右方の方の簀子に置かれた品々は、たぶんこの歌合の禄として村上天皇が大臣以下に下賜されるものでしょうね。  南西側から眺めた全景です。これで「天徳内裏歌合」を通覧しました。  東の対(対の屋)の簀子。春の御殿とは渡殿で繋がっています。手前に「透渡殿」があり、坪庭を挟んで北側に「渡殿」がもう一つあります。突き当たりの白壁の向こう(北側)が局(つぼね)です。   菓子盆を捧げて渡殿を進んで行く女房たちの姿をちょっと遠くに見ながら、今回のご紹介を終わります。 ご覧いただきありがとうございます。 これをきっかけに、六條院(風俗博物館)に出かけてみてください。 源氏物語の世界にタイムスリップしてみてください。 参照資料 1) 風俗博物館で入手した資料(冊子・平成31年2月~展示) 2) 冕冠 :ウィキペディア 3) 『クリアカラー 国語便覧』 監修 青木・武久・坪内・浜本 数研出版 p100-101 4) 風俗博物館で入手した資料(冊子・平成28年2月~展示) 5) 『源氏物語 2』 新編日本古典文学全集 小学館 p380 6) 風俗博物館で入手した資料(冊子・令和2年2月~展示) 7) 『こんなに面白かった「百人一首」』 吉海海人著 PHP文庫 p124-128 補遺 源氏物語の世界 再編集版 ホームページ 「第十七帖 絵合 第二章 後宮の物語 中宮の御前の物語絵合せ」をご覧ください。 天徳内裏歌合 :ウィキペディア 村上天皇 :ウィキペディア 藤原実頼 :ウィキペディア 沙石集「歌ゆえに命を失う事」原文と現代語訳・解説・問題|鎌倉の仏教説話集 :「四季の美」 三十六歌仙 :ウィキペディア 寝殿造 :ウィキペディア 日本史 [寝殿造] :「Interior Zukan」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 観照 京都・下京 風俗博物館 2020年の展示 -1 女楽~『源氏物語』「若菜下」より~ へ 観照 京都・下京 風俗博物館 2020年の展示 -2 小袖の展示、草木染め、十二単 へ 観照 京都・下京 風俗博物館 2020年の展示 -3 歳暮の衣配り・平安王朝の美意識ほか へ こちらもご覧いただけるとうれしいです。 観照 京都・下京 風俗博物館 2019年2月からの展示 -1 猫と蹴鞠(1) 6回のシリーズでご紹介しています。 観照 風俗博物館 2018年前期展示 -1 『年中行事絵巻』「祇園御霊会」 4回のシリーズでご照会しています。 探訪&観照 風俗博物館(京都) -1 移転先探訪・紫の上による法華経千部供養 4回のシリーズでご照会しています。(2016年) 観照 [再録] 京都・下京 風俗博物館にて 源氏物語 六條院の生活 -1 3回のシリーズでご照会しています。(2018年1月に2014年10月の記事を再録) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2020.07.03 11:02:24

コメント(0) | コメントを書く

[観照] カテゴリの最新記事

|