|

|

|

カテゴリ:探訪

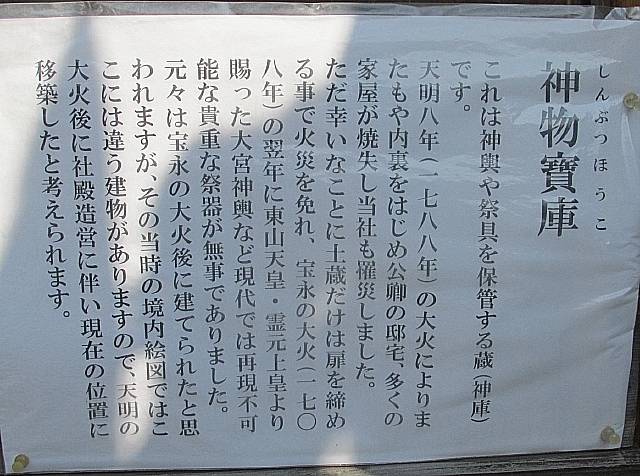

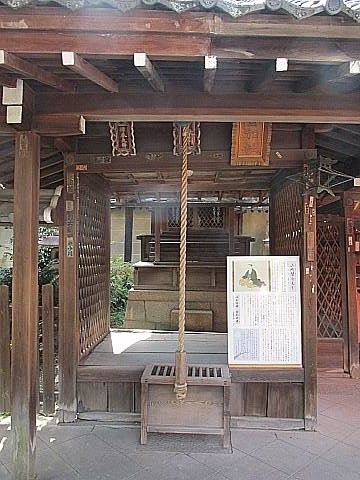

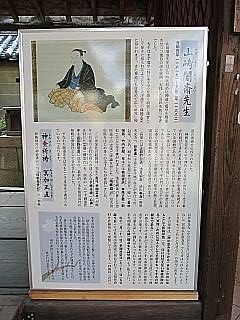

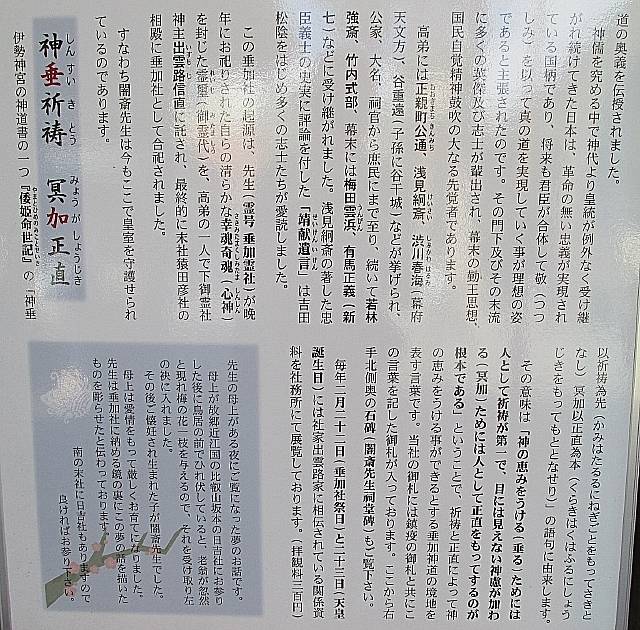

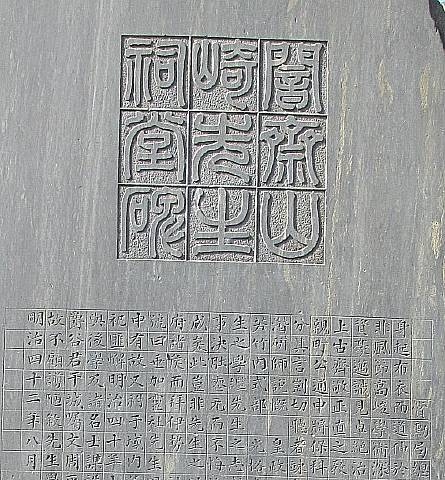

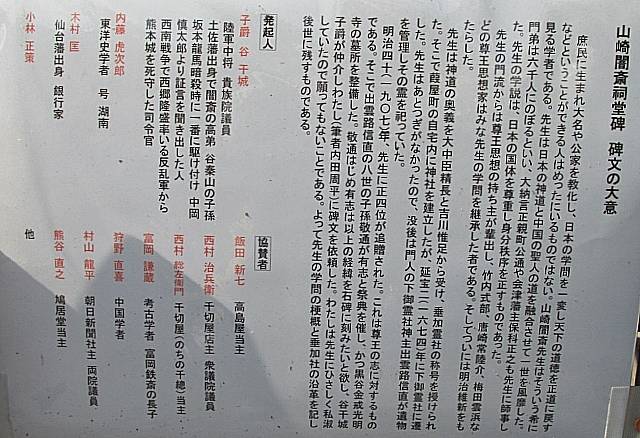

境内の拝見を拝殿の南側から始めます。 境内の拝見を拝殿の南側から始めます。正門を入って、すぐ右側方向に向かうと、境内社の一つとして、「天満宮」が祀られています。  天満宮の奉納石灯籠 天満宮の奉納石灯籠 天満宮の前から東を見ると、西(右)から東(左)に境内社と土蔵が並んでいます。 この景色の西端に祀られているのは、  「大国主社」 「大国主社」神殿建築で文化4年(1807)の建立と記された木札が掲示されています。  祭神は大国主神と事代主神です。 祭神は大国主神と事代主神です。 大国主社の東隣りには、流造り檜皮葺きの一つ屋根の下に四社横並びに連なって祀られています。 西側から拝見して行きましょう。神社名・祭神・特記事項という順でまとめます。 それぞれの社の左下に木札が付けてあります。その説明を転記します。  斎部社(いんべしゃ) 天太玉命 社家の祖先神 斎部社(いんべしゃ) 天太玉命 社家の祖先神 大将軍社 大将軍大神(方除の神) 大将軍社 大将軍大神(方除の神)高千穂社 瓊瓊杵尊 大将軍社と高千穂社は相殿となっていて、格子扉の内側に紙幣が2つ置かれています。  愛宕社 愛宕山に坐す神(火伏神) 愛宕社 愛宕山に坐す神(火伏神) 日吉社 近江坂本 山王七社 日吉社 近江坂本 山王七社 神殿建築、文化4年(1807)  東側から眺めた姿 東側から眺めた姿檜皮葺きの屋根の傷みが進んでいるためでしょう、先端側を金属板で覆い補強されているのが目につきます。 つまり、こちらの二棟の境内社は同時期に建立されていることになります。  境内地の東南隅に位置するのがこの「神物寶庫」です。 扁額とその周辺の傷みが目立ってきていますが、土蔵形式の建物で、その漆喰仕上げの扉の厚みをみると往時の姿は人目を惹くものがあったことでしょう。  正面の右側に、案内文が掲示されています。 神輿や祭具を保管する蔵(神庫)です。  この神蔵は宝永の大火(1708年)後に境内の別の場所に建てられていたものが、天明の大火(1788年)で神社が焼亡し社殿造営を行うときに、現在の位置に移築されたと考えられています。天明の大火の時には、この土蔵の扉が閉められていたので、庫内の品々は火災を免れたのです。当時、庫内には宝永の大火の翌年(1709年)に東山天皇・霊元天皇より賜った大宮神輿や貴重な祭器が保管されていたそうです。(説明文より)   屋根の大棟中央に置かれた飾り瓦。鬼板の一種になるのでしょうか・・・・。 中央に菊花がレリーフされています。大棟に使われている丸瓦も菊花文が刻印されています。   扁額の左右に造形された一対の鶴、漆喰彫刻がすごい。匠の技と言えましょう。 インターネットで調べてみますと、鏝絵とも呼ばれているようです。(資料1,2)  土蔵の内扉の上部・長押のところに漆喰に菊花文がレリーフされています。   土蔵の分厚い扉は漆喰造りで、正面に向かって右の扉の内側には菊花文が浮かび上がっています。   もう一つの左側の扉には、この神社の神紋「沢潟に水」がレリーフされています。 それでは、拝殿の北側で正門に近いところから時計回りに拝見していきます。   正門を入った左側にある手洗舍の北西側はこんな景色です。  手洗舎のすぐ隣りには小さな拝所の奥に社殿があり、拝所に3つの扁額と説明パネルが見えます。 右から、「垂加社」「猿田彦大神」「柿本大神」と記された扁額が掲げてあります。 つまり、垂加社・猿田彦社・柿本社の三社が相殿になっているようです。  手前にあるのが、この案内パネルです。 手前にあるのが、この案内パネルです。以前訪れたときの案内パネルと異なり、新調の案内パネルになっています。  末社の一つ、垂加社は山崎闇斎を祀っています。 「神官出雲路信直が、闇斎の門人であったので、猿田彦社と相殿で祀った」(資料3)と言います。 山崎闇斎(1619~1682)は江戸時代初めに神道と儒学を関連付けて独自説を展開・実践した学者です。朱子学研究で知られ、会津藩主・保科正之に招かれた儒者。一方、山崎闇斎は神道を併せて研究し、独自の神道説を提唱したそうです。「垂加神道」と称されています。(案内説明文、資料4)  案内パネルの後半に、この山崎闇斎の考えが幕末の尊皇派の人々に大きな影響を与える一つとなったことが説明されています。 伊勢神宮の神道書の一つ『倭姫命世記』の中に、「神垂祈祷 冥加正直」という語句があり、この語句忠の「垂」「加」から垂加社が由来するそうです。 「神垂祈祷 冥加正直」とは、「神の恵みをうける(垂る)ためには人として祈祷が第一で、目には見えない神慮が加わる(冥加)ためには人として正直をもってするのが根本である」という意味だと言います。これが垂加神道の境地を表す言葉だとか。 高弟は公家、大名、祠官から庶民までに至り、幕末には梅田雲浜、有馬正義(新七)などに闇斎の思想が継承されたそうです。(案内説明文) 「この垂加社の起源は、先生(霊号 垂加霊社)が晩年にお祀りされた自らの清らかな幸魂奇魂(さきみたまくしみたま 心神)を封じた霊璽(れいじ 御霊代 みたましろ)を、高弟の一人で下御霊社神主出雲路信直に託され、最終的に末社猿田彦社の相殿に垂加社として合祀されました。」(案内説明文一部転記)  北側には「稲荷大神」の扁額を掲げた「稲荷社」が祀られています。   稲荷社の北、境内の西北端寄りにこの碑が建立されています。  碑の上部を切り出して見ました。方形枠の中に「闇斎山崎先生祠堂碑」と陽刻されています。 その下に、こちらもまた升目をきっちり引いた中に一文字ずつ陰刻した碑文がびっしりと記されています。  闇斎碑に近いところに、この説明パネルが掲示されています。以前に見た記憶はありませんので、その後に設置されたのでしょう。「碑文の大意」が説明されています。  宗像社 宗像社 闇斎碑の東側に「神楽所」があります。 その北側には社家があり、社務所や神官の住居が並んでいます。 こんなところで、一通り境内の拝見・散策を終えたことになります。 序でに、この神社にほど近い寺町通東側歩道傍に、「横井小南殉節地」の石標がたてられています。明治2年正月5日に横井小南が暗殺された場所がこの近くでした。拙ブログの「京都・寺町通を歩く」シリーズで少し触れています。 ご覧いただきありがとうございます。 参照資料 1) 土蔵の花形は漆喰彫刻!豊田市足助地区の漆喰彫刻は凄い! :「風とガレ」 2) 鏝絵の仁五 ホームページ 3)『京都史跡事典 コンパクト版』 石田孝喜著 新人物往来社 p132-133 4) 垂加神道 :「本居宣長記念館」 補遺 下御霊神社 トップページ 山崎闇斎 山崎闇斎の神道説について 細谷惠志氏の論文 了徳寺大学学術機関リポジトリ 山崎闇斎邸址 :「フィールド・ミュージアム京都」 浦賀の鏝絵(こてえ) :「浦賀市」 えひめ、その住まいとくらし(平成17年度)(3)鏝絵① :「愛媛県生涯学習センター」 横井小南殉節地 :「フィールド・ミュージアム京都」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) スポット探訪 京都・洛中 下御霊神社細見 -1 正門・手洗舎・拝殿・本殿・三社ほか へ こちらもご覧いただけるとうれしいです。 探訪 [再録] 京都・寺町通を歩く -1 寺町頭、阿弥陀寺・十念寺・仏陀寺・本満寺ほか 9回のシリーズでご紹介しています。下御霊神社の探訪記も載せています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2020.09.07 16:00:04

コメント(0) | コメントを書く |