|

|

|

カテゴリ:探訪

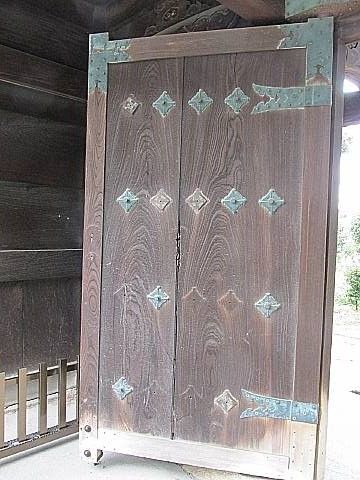

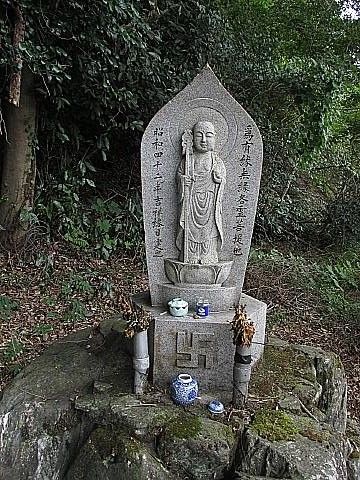

京阪電車の清水五条駅で下車し地上に出ますと、五条大橋の東詰です。 左の景色は五条通と川端通が交差する南東角の京阪電車への出入口です。右の景色は五条通と川端通の交差点の北東側歩道から五条大橋方向を眺めた景色です。シルバー系の自動車の先に、北西角の京阪電車への出入口が見えます。 ここを起点にして、9/22に渋谷街道をウォーキングし探訪してみました。  五条通の南側歩道を少し歩くと、この案内図が歩道脇にあります。川端通から3筋目、青い丸を追記したのが本町通です。 山科から渋谷街道を歩んでくると、本町通に至り、五条大橋に到着します。 そのルートを逆に山科の方に歩いてみようという訳です。   五条通から本町通に右折して少し行くと、本町一丁目の東側、町家の間にお寺の門が見えます。 浄雲寺の表門です。このお寺は「本町通を歩く」という探訪をした時に触れています。  本町二丁目に東の方向への通りがあります。 本町二丁目に東の方向への通りがあります。この道が東大路通の馬町に通じています。   通りの北側、民家の傍に地蔵堂が目にとまりました。 大和大路通を横切って進むと、東山税務署が北側にあります。京都市広報板の下部に「大和大路東入下新シ町」と表示が出ています。 先に進むと、   東大路通(東山通)に出ます。「馬町」の道標が見えます。 この馬町の交差点が現在の「渋谷通」の西端になります。ここを起点に「花山トンネル」を東端とする区間が「渋谷通」と称されています。 馬町の交差点を横断し、いよいよ渋谷通の緩やかな坂道を東方向に上っていきます。  通りの北側で最初に目に止まるのはこの石標です。 通りの北側で最初に目に止まるのはこの石標です。この路地を北に少し入ったところ、右手に「佐藤継信・忠信之塚 正木伝 政養之碑」があります。ここは以前にご紹介しています。   常盤町と下馬町の間が幅の狭い谷川になり橋が架かっています。橋という感じがあまりしませんが・・・。 その橋の東詰に南面して小さな地蔵堂といくつかの碑が建立されています。 地蔵堂の右隣りに「龍橋弁財天」と刻された碑がありますので、ここの橋が「龍橋」と称されるのでしょうか。詳細不詳。   その先には渋谷通から左折し、北方向に下って行く通路が幾筋かあります。 最初に見えるのが、この道標が立つ下り坂です。道標の正面にこの道を行けば「西大谷、清水」と表記されています。その左側面には「左 大谷二町 清水五町」と距離が表記されています。 下馬町の東隣は上馬町。   ビルの角近くに「三嶋神社」の幟が立ててあります。ここの坂道を少し下ると、三嶋神社があります。渋谷通の南側を見ると、京都女子大学の校舎があります。  さらに進むと、上馬町バス停の近くで道が分岐します。 現在の渋谷通(新道)は右(南)側の道路です。今回はこの新道を歩きました。 一方、左(北)の道は、後で地図を確認しますと山王神社と法華寺の前を通る道で、こちらが旧渋谷通になるそうです。「渋谷通」が五条通に合流する少し手前で、この旧道は「渋谷通」に合流します。(資料1) この区間については機会をつくり、付近の未探訪先の探訪を兼ねて改めて歩いてみたいと思います。道幅が狭く両側に町家がたちならぶ道のようです。 上馬町・下馬町、つまり「馬町」という地名についてふれておきましょう。かつて渋谷街道は東国鎌倉と京を結ぶ重要な道でした。東国への出入口であったこのあたりには、古来馬により物資輸送を行う馬借たちの馬屋が多く、馬市などが開かれたところと言われています。そんなところから馬町と呼ばれるようになったとか。また、手許の一書には北村季吟著『莵芸泥赴(つぎねふ)』に記されているという説も紹介されています。「建久4年(1193)、淡路国(兵庫県)より源頼朝に献上された九頭の馬がしばらくここにつなぎとどめられていたところ、あまりのめずらしさに諸人群集して見物したので、馬町とよぶに至った」(資料1)という言い伝えです。    渋谷通の南東側に地蔵堂があります。基壇正面に「永田町」と刻された石板がはめ込まれています。「延命地蔵尊」と記された扁額が掲げてあり、格子戸越しに眺めると、お地蔵さまの顔は綺麗にお化粧されています。   東側には、少し大きめの地蔵堂がもう一つ並んでいます。 こちらには「上馬町 小松谷地蔵尊」と記された扁額が掲げてあります。 堂内には8体のお地蔵さまが並べて安置されているようです。数え間違いがあるかもしれません。    この辺りは小松谷と称されるところです。2つの地蔵堂は「正林寺」の表門への参道沿いにあります。渋谷通の南側に境内地が広がっています。 表門の少し手前、参道の北側には小さめの「小松谷御坊旧跡」の石標が立ち、南側には「円光大師旧跡」碑が立っています。つまり法然上人の小松谷房があったゆかりの地です。(資料1) 後で調べていて、「小松谷御坊旧跡」の石標が道標を兼ねていることがわかりました。北面に「左大津道」と記されているそうです。渋谷越の道を示す道標です。(資料2) このお寺も既にご紹介していますが、表門だけ眺めて行きましょう。   表門の正面には「小松谷」の扁額が掲げてあり、屋根の降棟の獅子口には九条藤紋がレリーフされています。軒丸瓦は一般的な三つ巴紋です。 もとは北野真盛町にあった正林寺が、享保年間(1716~1736)にこの地に移ったそうです。その再建にあたっては九条家の庇護を受け、伽藍が整備されたと言います。(資料1)  この表門は、八脚門の形式です。正面の左で内側の控柱に寺標が掛けてあります。 「円光大師二十五霊場 第十四番 小松谷 正林寺」と記されています。  頭貫の木鼻も蟇股もシンプルな造形です。   中央一間の門扉に対して、その両側にも花頭窓風の外枠の門が設けてあります。 三間三戸の形です。出入口が中央一間だけの三間一戸の形式の方が古来から多いそうです。(資料3)  本柱には偈が掲げてあります。 本柱には偈が掲げてあります。   この門の一つの見どころは、本柱の頭貫上に丸彫りされた龍像です。  門を潜って、境内側から眺めると、龍の背面が彫り込まれています。 さてこの位にとどめて、渋谷通を先に進みましょう。   通りの斜め北側には、「京都府立陶工高等技術専門学校」があります。 この学校を眺めながら通過。   道路が左へカーブする少し手前に、右の京都一周トレイルの順路標識があります。 渋谷通が五条通(国道1号線)に合流する少し手前です。  五条通に合流する地点は、渋谷通の左側に地下道が設けられ、五条通の北東側に抜けることができるようになっています。 この辺りは「清閑寺山ノ内町」です。清閑寺は五条通の北側、東山連峰・清水山の山腹に位置します。  渋谷街道への道標 渋谷街道への道標  渋谷通が五条通に合流するところに、交通安全地蔵尊が建立されています。 1966(昭和41)年に建立されたもので、光背の右側には「為有縁無縁各霊菩提也」(有縁無縁各霊を菩提と為す也)という一文が刻まれています。 合流地点の南側を五条通沿いに少し東に進んだところに、  明治13年に建てられた大きな道標があります。五条通から南に進む分岐点に立てられています。左側が五条通で山科・大津に向かう方向です。ここで右折すると「中央斎場」(火葬場)に向かいます。 明治13年に建てられた大きな道標があります。五条通から南に進む分岐点に立てられています。左側が五条通で山科・大津に向かう方向です。ここで右折すると「中央斎場」(火葬場)に向かいます。  五条通に面した面には、「渋谷街道」と太くて深い彫りの文字が刻まれています。 それでは、五条通を横切る地下道を通り抜け、五条通の北側に出ます。 そして、五条通沿いに東方向に進みます。  道沿いでこの道標が目に止まりました。北方向の矢印には「六條天皇陵 高倉天皇陵 参道」と記されています。六條天皇陵は清閑寺の北側に位置します。つまり、この辺りが清閑寺への近傍です。 道沿いでこの道標が目に止まりました。北方向の矢印には「六條天皇陵 高倉天皇陵 参道」と記されています。六條天皇陵は清閑寺の北側に位置します。つまり、この辺りが清閑寺への近傍です。右矢印は、渋谷越で山科に向かう方向です。つまり、渋谷街道は、天智天皇陵や遍昭僧正墓への参道でもあるということです。 ここで、一つ過去と現在の大きな違いがあります。かつては、清閑寺を経て峠路を登り、山越えして山科側に下るという街道だったわけです。約130mに及ぶ峠路だったと言います。(資料1) 現在は「花山トンネル」を通り抜けて山科に出ることができます。峠を登らずにすむ楽なルートになっています。 渋谷は『しるたに』ともいわれ、滑谷・瀋谷・汁谷とも表記されたようです。『しるたに』とはぬかるみを『しるい』ということから転化したものとも考えられています。「滑谷はまた渋谷越の北、清閑寺より清水奧の院、音羽ノ滝に至る細い山径をも含めて称したようだ」(資料1)とも。さらに、古名として「久々目路(くくめじ)」「苦集滅路(くずめじ)」とも書かれたそうです。また東国路(あずまじ)とも呼ばれたと言います。(資料1,4) 「苦集滅路/苦集滅道」の名は、1679(延宝7)年の『京師巡覧集』に記載があるそうです。「コノ所ハ清閑寺ノフモトナリ。圓城ノ開山教待山崎へ行トテ滑谷ヲ歴コノ辺ヲ通シケルニ。履ノ下ニ苦集滅道ノ音アリ。コレヨリ称シ侍ル」と。(資料4) また、「京都から東国へ左遷されるものがこの道を通るとき、必ず四諦の法を観じたことからかかる仏教的な名が付会されたともいう」(資料1)という説明もあります。 鎌倉時代の六波羅探題は渋谷越入口付近に設けられたと言います。この道は当時から重要性が高まっていくことになったそうです。「元弘3(1333)年5月、六波羅探題が滅び、時の探題北条時益、仲時らが東国に向けて敗走したのもこの道であった」(資料4)とか。  「山科方面歩行者」と赤色矢印の記された標識が設置してあります。  五条通(国道1号線)の東山トンネルの全景です。 つづく 参照資料 1)『昭和京都名所圖會 洛東-上』 竹村俊則著 駸々堂 p133-135 2) 小松谷御坊旧跡 :「フィールド・ミュージアム京都」 3)『図説 歴史散歩事典』 監修・井上光貞 山川出版社 p164-165 4)『京の古道を歩く』 増田潔著 光村推古書院 p111-118 補遺 渋谷街道 :ウィキペディア 渋谷越 :「コトバンク」 渋谷街道【道標】 :「フィールド・ミュージアム京都」 四諦 :「Web版 新纂 浄土宗大辞典」 六波羅第・六波羅探題府とは 幻の京都探訪 :「京都じっくり観光」 六波羅探題とは?簡単に解説!場所や目的と役割についても! :「歴史伝」 六波羅探題 :ウィキペディア ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) こちらもご覧いただけるとうれしいです。 探訪 [再録] 京都(洛東・洛南) 旧伏見街道を自転車で -1 五条大橋、本町通を南へ スポット探訪 京都・東山 佐藤継信・忠信墓、小松谷正林寺 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2020.09.24 16:55:06

コメント(0) | コメントを書く |