|

|

|

カテゴリ:観照 & 探訪

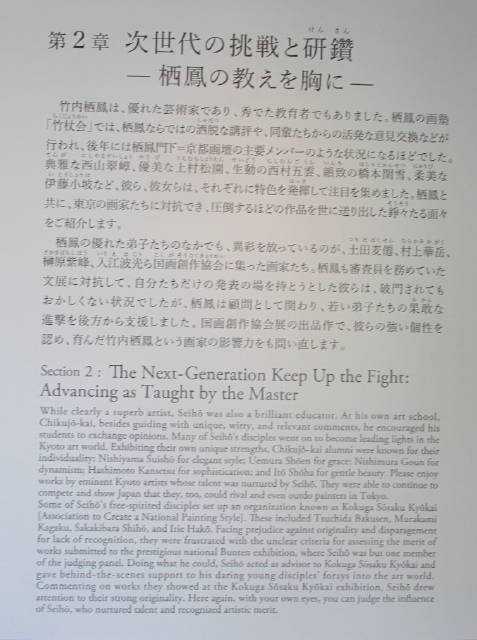

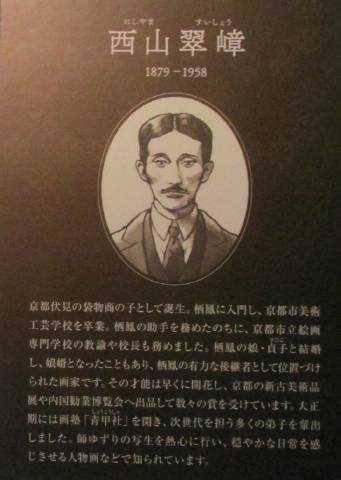

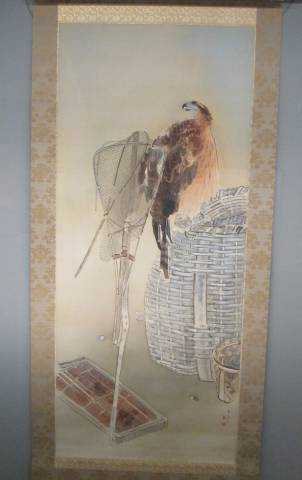

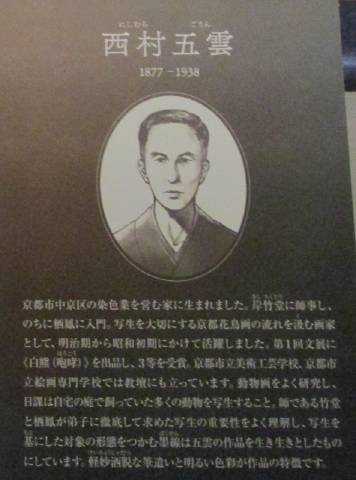

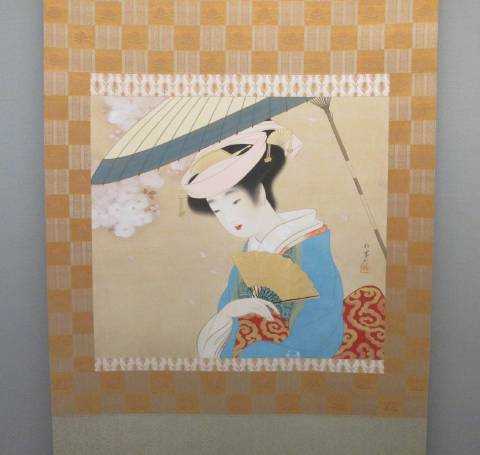

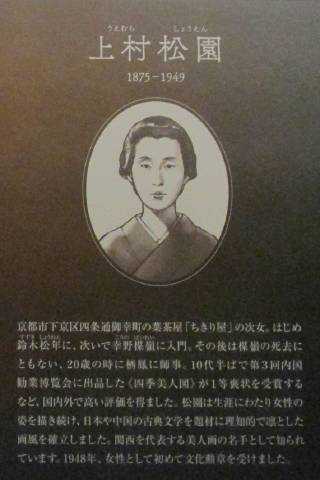

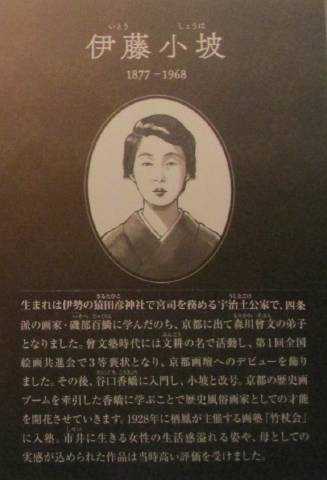

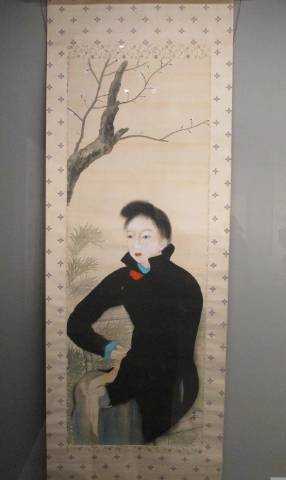

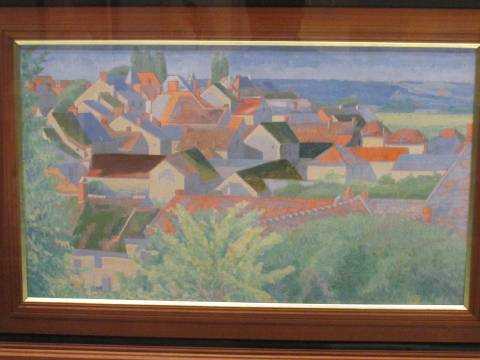

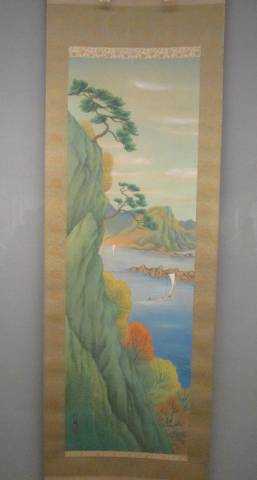

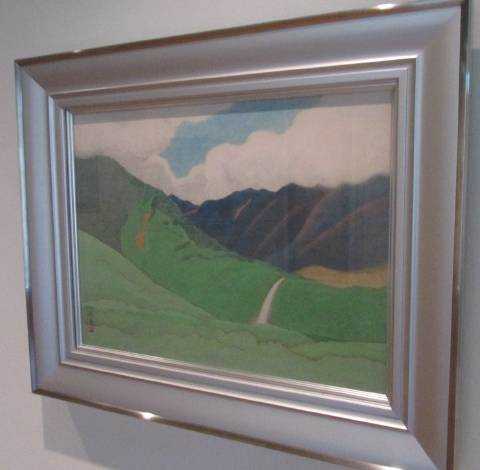

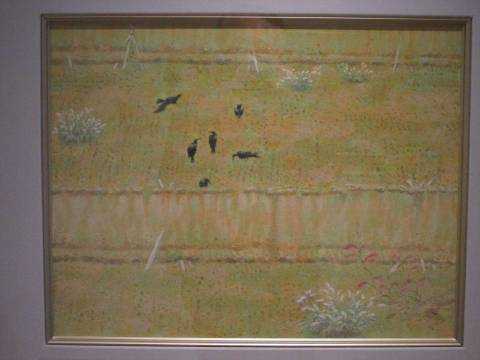

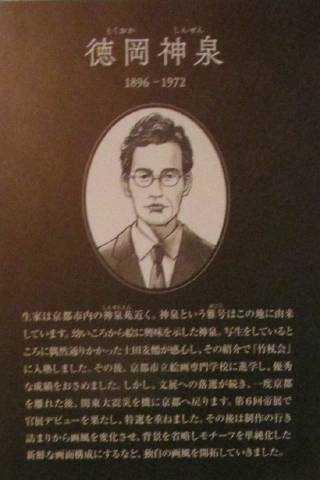

2階へ。 GALLERY 2 の出口に近い壁面にこの「栖鳳と弟子たちの相関図」の大きなパネルが掲示してあります。わかりやすいので冒頭にご紹介します。 相関図の氏名を、図に対応する形で列挙します。併せてご覧ください。 [栖鳳と弟子たちの相関図] 竹杖会 国画創作協会 戦後も続く 栖鳳イズム 西山翠嶂 西村五雲 土田麦僊 小林竹喬 池田遙邨 幸野 竹内 楳嶺 栖鳳 上村松園 伊藤小坡 村上華岳 榊原紫峰 徳岡神泉 橋本関雪 広田百豊 入江波光 (野長瀬晩花) 福田平八郎  GALLERY 2 の入口に「第2章 次世代の挑戦と研鑽 -栖鳳の教えを胸に-」が掲示されています。 栖鳳の画塾が「竹杖会(チクジョウカイ)」。栖鳳の門下生たちが後年に京都画壇の主要メンバーという状況になっていったそうです。 「典雅な西山翠嶂(スイショウ)、優美な上村松園、生物の西村五雲(ゴウン)、韻致(インチ)の橋本関雪(カンセツ)、柔美な伊藤小坡(ショウハ)など」とそれぞれの特色が評されたとか。 栖鳳の弟子たちで「国画創作協会」に集った画家たちは、文展に対抗して自分たちの発表の場を持とうとしたと言います。 興味深い点は、師の竹内栖鳳は文展の審査員でもあったのです。しかし、栖鳳は彼らを破門することなく、「顧問として関わり、若い弟子たちの果敢な進撃を後方から支援し」「彼らの強い個性を認め、育んだ」と言います。 この展示室には、これら弟子たちの作品が、1点あるいは数点ずつ展示されています。 1点ずつご紹介します。  「悉達発心図」1900年 「悉達発心図」1900年悉達とはゴータマ・シッタ-ルダ、つまりお釈迦さまのことです。出家の発心を抱き、馬に乗り城を抜け出ようとしているのに、白馬はそれを制止しようとでもしているのでしょうか。 1900年の後素青年会展に出品され、優等一等となった作品。西山翠嶂の若き日の力作。 翠嶂は栖鳳から継承した写実的描法を得意としたそうです。   「砂丘」1935年 西村五雲作 「砂丘」1935年 西村五雲作漁師が居ない時に、一羽の鳶(トビ)が魚籠(ビク)に止まっています。魚籠の中の獲物を狙っているのでしょうか。それとも単に一休みなのか。悠然とした感じです。一瞬の一コマ。   「花見図」 「花見図」上村松園作。満期の八重桜の広がりを想像にませるかのようにほんの少し左上に描き、匂やかな娘の頭上には後ろから日傘が差し掛けられています。明るく強い春の陽射し。娘は少しうつむいて、落下した桜の花をふと見つめているのでしょうか。満開の八重桜と華やぎのある娘の姿。この一瞬の華やかさの共存。   「桜狩の図」 伊藤小坡作 「桜狩の図」 伊藤小坡作冒頭の相関図によれば、伊藤小坡にとって、上村松園は憧れの先輩だったそうです。桜狩ですから、これも花見に出かけた一場面。二人の女性のひそひそ話の構図。この構図、松園がしばしば描いた構図でもあるようです。   「梅花佳人図」 橋本関雪作 「梅花佳人図」 橋本関雪作 梅の木の傍に座る美人。この見慣れない服装は、チャイナドレスの原型だそうです。   「春の海辺/秋の郊外」 「春の海辺/秋の郊外」広田百豊(ヒャクホウ)作。日本画に西洋の遠近法を取り込んで己の感性を花開かせた画家だそうです。  百豊は小学校の校長まで経験してから、30代で栖鳳門下に学んだと言います。遅咲きの画家です。  「夏園群芳図」1913年 村上華岳作 「夏園群芳図」1913年 村上華岳作 画面上部に山百合、下部に薊(アザミ)や千日紅と思われる夏の花々が真っ盛りに咲き誇っています。 百合の花弁や葉には、滲(ニジ)みによって表現する「たらし込み」の手法が使われているとか。   「ヴェトイユ風景」1922年 土田麦僊作 ヴェトイユでモネが数多くの風景画を描きました。パリから北西に50kmほどの景勝地です。 麦僊は1922年4月~8月にこの地に滞在して風景画を制作。印象派以降の西洋画の流れを、日本画の世界に取り込んで、岩絵具で描いたそうです。この展示室では異彩の絵でした。   {臨海の村」1919年 {臨海の村」1919年入江波光(ハコウ)作。三重県志摩市大王町にある波切という景勝地を描いたそうです。”波光は人物や家屋など「全てのものが渾然とした場面」を描き出そうとしたため、場面の色調が統一され、遠近感を感じさせない作品となっています。”とのこと。おもしろい試みです。   「川口近く」大正時代 小野竹喬(チッキョウ)作 「川口近く」大正時代 小野竹喬(チッキョウ)作切り立つ崖越しにみえる川口の景色。遠近感が良く出ていて、色彩がきれい。  この後、同じ2階にある 、PANORAMA GALLERY 3 に進みます。 この展示室は、これまでの2つの展示室とは異なり、ガラスケースはなく、壁面に額を掛けただけの展示です。  こんな感じで額装の絵が並んでいます。 額にガラスが嵌め込んでありますので、撮った写真のいくつかは室内の窓などが映じてしまったのがあります。反射の影響が少ない絵をご紹介します。  「湯滝見ゆ」昭和40年(1965) 小野竹喬作 標高1600mにある奥日光の有名な湯滝を描いた風景画です。湯滝をこの角度で描くには、さらに高い位置まで登ることになったでしょう。竹喬は当時77歳です。健脚だったのでしょうね。  「苅田余情」昭和時代 池田遙邨作 稲の刈り入れ後、稲が稲架(はざ)に掛けて天日干ししている秋の情景が描かれています。天日干しの景色を写真や映像で見たことはありますが、実際の景色をみたことがありません。   「鯉」 1956年 徳岡神泉作 「神泉といえば鯉」と称されたとか。師の栖鳳の作風とは全く異なり、「対象をひたすらに見つめ、幽玄とすら呼ばれる作風を戦後に展開」した画家だそうです。 栖鳳の包摂力と指導力はそれほど大きかったということでしょう。    この展示室に、竹内栖鳳作の「虞美人草」が展示されていました。明治44年(1911)作。 この作品に添えられてガイドのタイトルは「虻が際立たせる静寂」です。 案内文を全文引用します。 「栖鳳が描いているのは、令和の時代には初夏の路傍に群れ咲いているナガミヒナゲシ。ただし、外来種であるこの花が日本に入ってきたのは栖鳳没後の1961年のこと。彼が地中海産のこの花を目にしたのは、1900年に訪れた欧州だったと考えられます。日本画ではかつて画題になったことがない花であっても積極的に取り込み、洗練された作品に仕上げてしまう革新性も、清風の進撃を支えた底力でした」 これでこの展覧会のご紹介を終わります。 展覧会は4月7日(日)まで、最後の一週間になりました。 ご覧いただきありがとうございます。 参照資料 *作品に添えられたガイドの文 *「進撃の巨匠 竹内栖鳳と弟子たち」展示作品リスト 補遺 福田美術館 ホームページ 西山翠嶂 :ウィキペディア 西村五雲 :ウィキペディア 上村松園 :ウィキペディア 伊藤小坡美術館 ホームページ 伊藤小坡について 白沙山荘橋本関雪記念館 ホームページ 文展を離れて日本自由画壇の結成に参加し、女性像を中心に自由な表現を試みた広田百豊 :「UAG美術家研究所」 国画会絵画部の歴史について :「国展」 土田麦僊 平牀 :「京都市京セラ美術館」 笠岡市立竹喬美術館 ホームページ 小林竹喬について 村上華岳 :ウィキペディア 榊原紫峰 :「足立美術館」 入江波光 :「国立美術館」 コレクション展 2022-冬春 特集「若き日の野長瀬晩花」 :「美術手帖」 日本画家・池田 遙邨(いけだ ようそん) :「大阪市北区」 徳岡神泉 :ウィキペディア 没後50年 福田平八郎 :「大阪中之島美術館」 チャイナドレス博物館 旗袍的新故事 ホームページ 波切の町並み :「日本遺産 ポータルサイト」 ヒナゲシ(虞美人草) 湯滝 :「日光市公式観光WEB」 天日干し米(天然乾燥米)が美味しい理由 :「budounoki ぶどうの木」 ヒナゲシ(虞美人草) :「北海道」 ナガミヒナゲシ :ウィキペディア (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪&観照 京都・嵯峨天龍寺 -1 福田美術館への往路にて へ 探訪&観照 京都・嵯峨天龍寺 -2 福田美術館の建物 へ 探訪&観照 京都・嵯峨天龍寺 -3 福田美術館「進撃の巨匠 竹内栖鳳と弟子たち」(1) へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2024.04.01 18:44:23

コメント(0) | コメントを書く

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

|