|

|

|

カテゴリ:まむしの湯

糸島市二丈吉井に まむしの湯の施設あり 多くの利用者で コミュニチイー広場の薬泉として

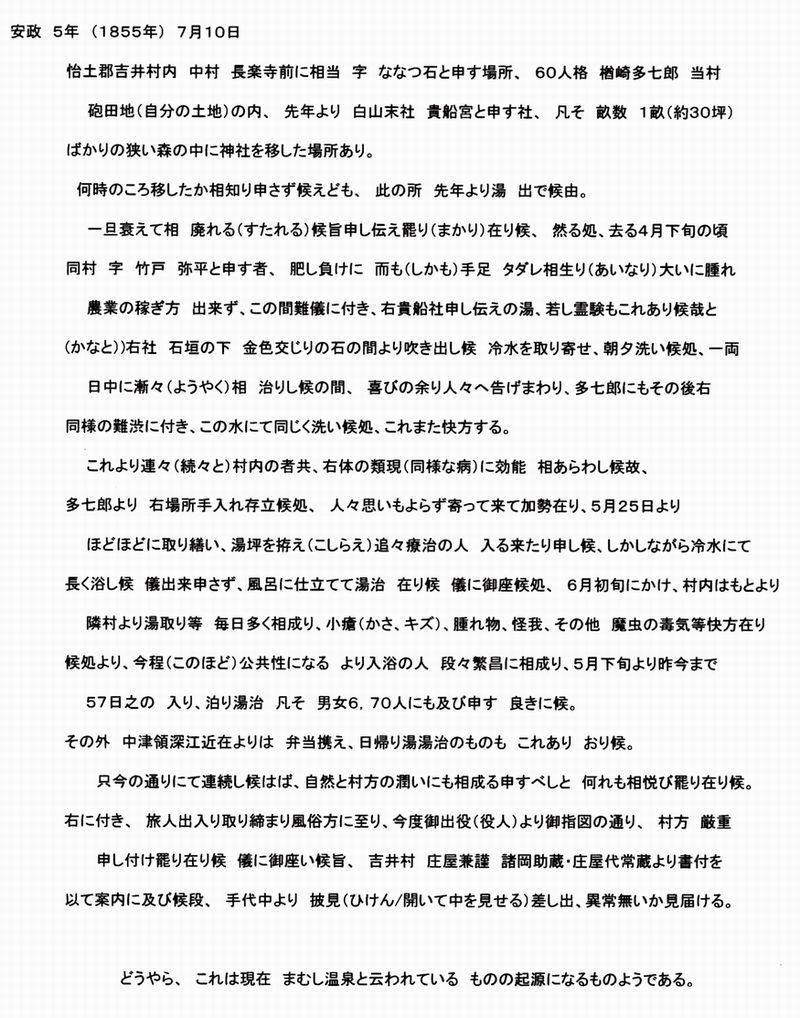

人気がある、 この由来を紹介します。 (まむし湯 全景)  背振山系の浮嶽と十坊山の山麗の台地に位置し、この地区の歴史は古く奈良時代に起源を持つ 久安寺(聖武天皇の勅命によりインドからの渡来人 清賀上人に西暦720年頃?建てられた寺) や浮嶽神社があり 中でも浮嶽神社の社宝「如来立像」「仏坐像」「地蔵菩薩立像」は九州最古 の木彫仏群で国の重要文化財である。 また室町時代から戦国時代にかけては吉井城岳があり 吉井村の中心をなしていた。貴船湯遺跡 はこの吉井村中心地の吉森地にあり 平成9年度に発掘調査が行われた、 その主な内容は 次の通りである。  出土した遺跡 完形の黒釉陶器、戦国時代(15世紀) 青磁器、 白磁器片 戦国時代(15世紀) 土皿(糸切り皿) 戦国時代(15世紀) バンケース三箱 滑石製石製品(用途不明)・・・御願成就のお礼石か?私の推定 なを 吉井には お宮が 3ケ所あり 上宮が 浮嶽 神社(白山宮上宮) 中宮が 浮嶽神社(白山宮 久安寺と権現神宮/久安寺に社宝 3体が保管管理されている) 下宮が 竹戸 の 白山宮である。・・・私が追加 ****** 貴船湯(まむし湯)は僧空海(弘法大使)が留学の 唐 長安より帰国後 平安時代初期に (800年頃)に諸国行脚のおり、 当地で 「まむし」に噛まれ苦しんでいるのを見て 修得の法力を以て薬水を湧出させ その水を使用させところ 痛みも取れて全壊した という 伝説がある。 以来 この水は まむし 毒虫の害 「あせも」等に効果があり 広く民衆に活用されていった。 その後 江戸時代末期の安政2年(1855年)5月に温泉発祥の記念碑がある。 (温泉とあるも 温度不詳) 古くより まむし湯 としての名声は高く 近郷近在のみでなく 郡内外や県外からも まむしに 噛まれ 戸板で運ばれてくる 湯治者も多く 「まむしの湯」は名実共に大いに繁昌する。 (昔からの薬水の水)  (まむし湯の結晶)  (昔の記録を 訳していますので 理解出来ない処もあると思います)  赤字は筆者追記したもの 参照文献 福岡県史 近代資料編 福岡県地理全誌 以上 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2018.01.02 10:28:56

コメント(0) | コメントを書く |