|

|

|

カテゴリ:文化論

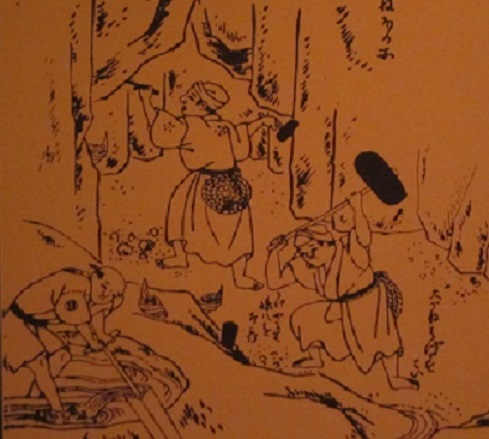

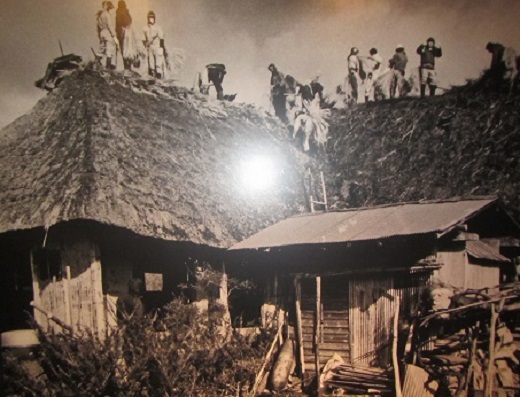

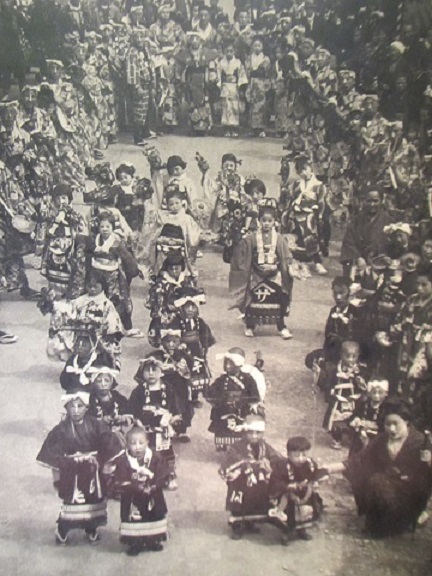

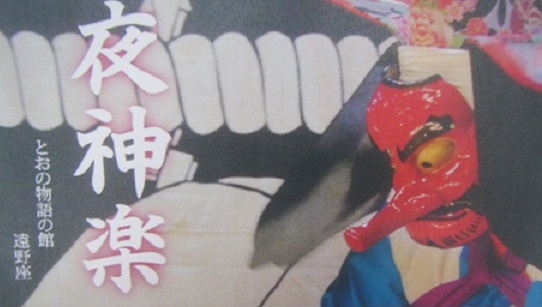

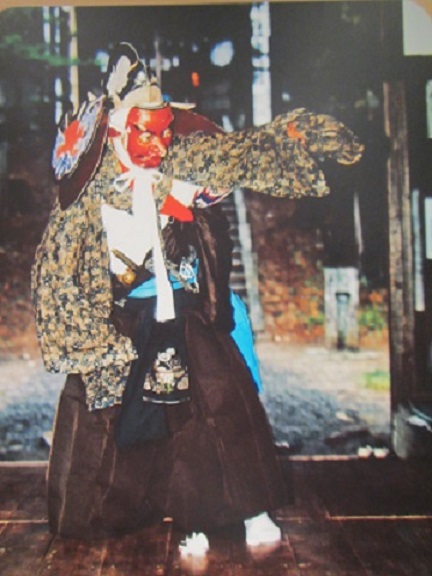

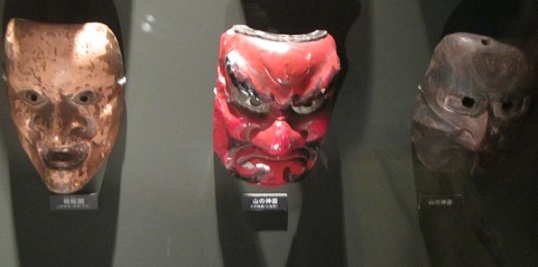

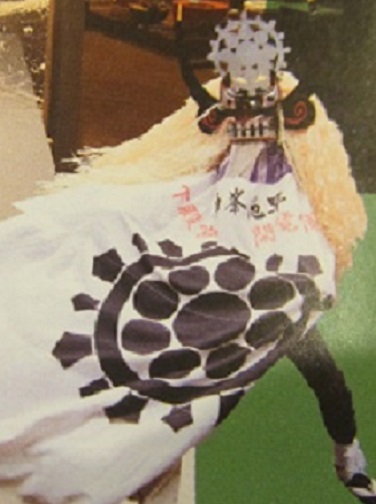

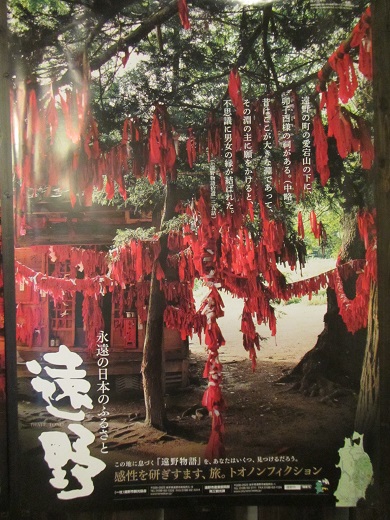

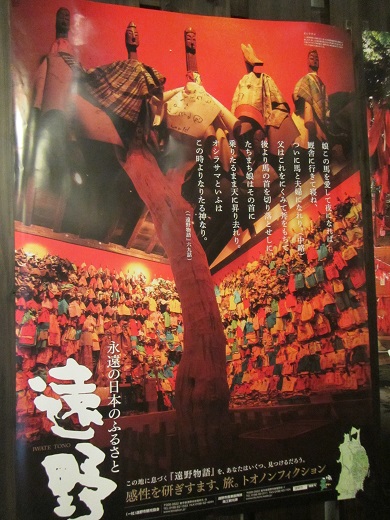

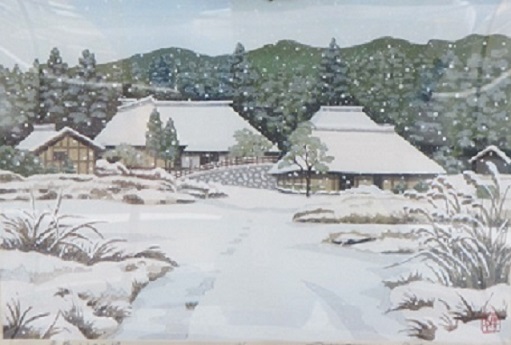

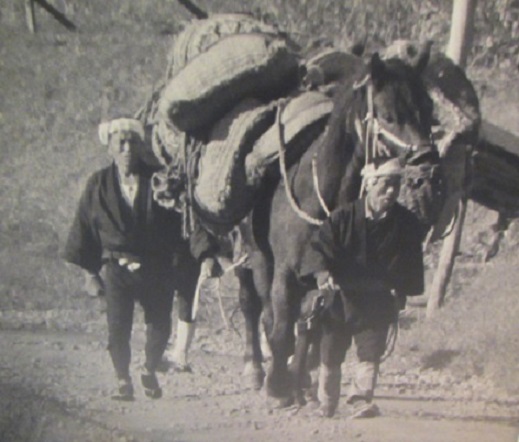

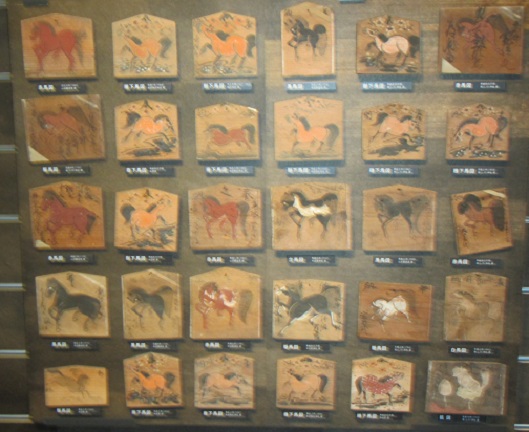

<古き良き遠野>

たくさんの川が流れ込む遠野盆地では、古くから人々の暮らしが営まれて来たのだろう。一説によれば、遠野の「とう」はアイヌ語の「沼」だと言う。中学校では「ペンケトウ、パンケトウ」を知った。これは阿寒湖の付近にある小さな沼。また尾岱沼(おだいとう)もアイヌ語の地名で、いずれも北海道の東部にある。また遠野の北(写真の上方)に聳える早池峰山は、昔から信仰の対象となった聖山だった。  写真の上の方は蕨手刀(わらびてとう)。鉄製で、柄の形がワラビに似ていることからそう呼ばれる。古墳時代終末期の6世紀から8世紀にかけて東北地方を中心に製作され、全国で200点以上が出土しているが、このうち70点以上が岩手県内の古墳から発掘されている。恐らくこの地が古くから鉄鉱石や砂鉄を産し、かつ製鉄技術を有していたからであろう。縄文時代以前から人々がこの盆地で暮らして来たのは当然だ。  これは「金山(かなやま)稼ぎ」と呼ばれた江戸時代の鉱山労働者の姿だが、奥州藤原氏の栄華を支えたのも、古くからこの地方が金や銀を産出して来たためだ。「金売り吉次」はこれらの金を持って都に上り、宮中の貴族に提供した。そのせいもあったのかどうか、かつては蝦夷(えみし)の一族であった奥州藤原氏の末裔秀衡は、陸奥守に任命されたのだった。   これは盛岡駅構内で見かけた南部鉄器で出来た大鉄瓶。鋳物製だが、鉄や金属に関する技術は、こうして古代から現代に至るまで脈々と継承されている。  これは明治初期の遠野市内。もちろん道路は舗装されておらず、道の真ん中を流れる小川も生活用水として使用されていたのだろう。  こちらは茅葺き屋根の葺き替え作業。このような大掛かりな仕事は、たいてい共同で作業した。まだ「結」(ゆい)の精神が残っていたのだ。  こちらは祭礼の様子で、大勢の子供達が祭りに加わっている。寒冷地である遠野盆地での生活は決して豊かなものではなかったろうが、秋の収穫期には豊かな実りをもたらしてくれた神々に、こうして感謝の気持ちを表したのだ。  早池峰山は古代から霊峰として崇められ、修行の場でもあった。登山道が四方にあり、麓にはそれぞれ早池峰の神を祀る神社があった。これは伝統のある早池峰神楽の一幕である。特に花巻市大迫地区に伝わる神楽は、ユネスコの無形文化財に指定されている。  これも神楽の一幕。この地方に伝わる神楽には、日本神話にまつわる演目が多い。古代から徐々に支配が進められて来た東北の歴史を思わせるような内容で、とても興味深いものがある。  恐らく花巻市大迫地区の早池峰神社の神楽だと思われる。今でこそ花巻市に編入されているがかつては山深い山村で、伝統行事を伝えて来たのは貧しい農民だった。古代、山伏によってもたらされた神楽が、数百年間もの間農民の手によって守られて来た事実に驚かされる。山形県の「黒川能」も、長年農民によって守られて来た日本が誇る伝統芸能だ。  遠野の神楽面。上の段左から「山の神面」、「宇受売(うずめ=天の岩戸の前で踊ったアメノウズメノミコト)面」、「天照大神面」。下の段左から「山の神面」、「注連切(しめきり)面」、「恵比寿面」。  同じく遠野の神楽面。上の段左から「狂言面」、「年寿面」、「女面」。下の段左から「猿田彦(さるたひこ=天孫族を案内した先住民の神=アメノウズメの夫)面」、「女面」、「手力男(たじからお=天の岩戸を開けたタジカラオノミコト)面」。  同じく遠野の神楽面。左から「機織(はたおり)面」、「山の神面」、「山の神面」。山の神は春になると山から里へと下り、秋には里から山へ帰って行く豊穣神である。  鹿踊り(ししおどり)の衣装  鹿踊り(ししおどり)の演技  観光用ポスター1  観光用ポスター2  かつての「市」と、働く老婆  「猫えじこ」と呼ばれる猫専用の暖房具(わら製)  雪に埋もれる「南部曲がり家」。この伝統家屋では人と一緒に馬が飼われていた。家が曲がっているのは、常に馬の様子を観察出来るための工夫なのだ。  馬市の様子。藩政時代の盛岡藩では「里馬制度」があった。これは藩が農民に馬を貸し、農民はそれを育てるもの。成長した牡馬は馬市で売られ、その代金が年貢の代わりになったのだ。このようにして南部藩では馬が重要な産業として大きな収入源となった。また農民は馬を家族同様に扱った。「おしら様」など馬に関する民間信仰が生まれた背景は、こんなところにもあったのだろう。  駄賃稼ぎの図。馬は古くから運搬や農作業の重要な担い手だった。南部の馬は純粋な国産種ではなく、大陸産の大型馬の血が混じっていた。このため「軍馬」としての価値も高かったのだ。藩政時代、馬は遠野から各地に延びる街道を荷を担って運搬した。鉄道が未発達の時代、山中の農産物や鉱産物の多くが馬によって運ばれたことは確かだろう。  馬がこの地でどれだけ大切な存在だったかは、神社に奉納された絵馬を見たら一目瞭然だ。  民間信仰の「おしら様」も、実は馬と人間との深い関係が起源になっているのだが、詳しい説明は次の機会に譲ろうと思う。  わら製の神。今日も長々と書いたが、遠野で撮った写真はまだまだ多い。だがいつまでもここに留まっている訳にも行かないだろう。遠野の紹介は2巡目以降に譲り、明日は少し旅を急ごうと思う。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[文化論] カテゴリの最新記事

|

|