|

|

|

カテゴリ:考古学・日本古代史

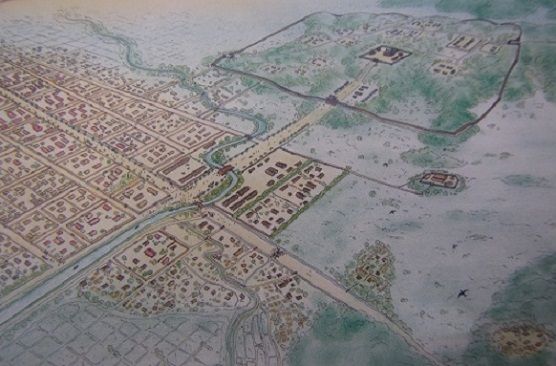

先日の「再度 伊達なマラニック」の時のこと、スタート地点の「てっぺん広場」で髭カクさんから、「大伴家持の墓が多賀城にあるんだって?」と聞かれた。「能登などにも行ってたんだよね。でもそれは知らない」。私はそう答えたが気になっていた。そこで「再度 伊達なマラニック」シリーズを書き終えると、そのことを調べてみた。実は9月の半ばに、私は多賀城を訪れていたのだ。 大伴家持像  ところが勘違いして柿本人麻呂のことを調べてしまった。彼も役人勤めをしていた歌人だが、謎の多い人。国司には六位以上でないとなれないようだが、彼は正史には登場せず、死んだ際もある資料に「死」と書かれていた由。それは六位以下の官職に対する表現らしい。 そこで慌てて多賀城で9月にもらったパンフレットを見直すと、大伴家持の話も少しだけ載っていた。そして地元紙のニュースに大伴家持の墓のことも載っていたが、詳しくは分からなかった。そこでウィキペディアで調べてみた。   陸奥国府多賀城があった丘陵の遠望 多賀城南門復元図 大伴家持(養老2年=718年~延暦4年=785)は奈良時代の貴族で従三位中納言に叙せられ、有名な万葉歌人でもあった。天平18年(746年)28歳で越中守。この時に能登へ舟で渡った。今は石川県に属している能登半島は越中国(現在は富山県)から後に分国されたもの。 天平宝字2年(758年)40歳で因幡守(現在の鳥取県)、天平宝字8年(764年)薩摩守(現在の鹿児島県)に任ぜられ、現地に赴いた。言ってみれば現在の県知事のようなものだ。宝亀11年(780年)62歳の時に参議となり翌年従三位に昇格、殿上人となる。延暦2年(783年)中納言に叙せられる。 死去したのは延暦4年(785年)で享年67歳。この時陸奥按察使特命征東将軍を兼任していた。遥任(ようにん)として平城宮にいたまま職にあったとする説と、多賀城の現地に赴いたとの両説がある。いずれにせよ少なくとも3度謀議に加担したと判断され、遠国の守として配流されるなど、数奇な運命を辿った波乱に満ちた生涯だったことは間違いない。そんな訳で、多賀城に彼の墓があったことは歴史上確認されてないと思うのだが。  多賀城城下図 多賀城城下図多賀城を訪れたのは東北歴史博物館で開催中の『特別展 アンコールワットへのみち』を観るためだった。そのついでに多賀城があった山上まで行って見たのだ。これは当時の図面。上部の四角く囲んだ部分が陸奥国府と鎮守府があった丘陵。その麓の平地に広い道路が縦横に敷かれ、ここに整然とした城下が置かれた。 多賀城は平城宮跡、大宰府跡と並ぶ日本の三大特別史跡。平城宮はもちろん政治の中心地だが、大宰府は「遠の朝廷」(とおのみかど)と呼ばれる九州全土と大陸を見張るための中枢であり、多賀城は北国の異民族蝦夷(えみし)を抑え、大和朝廷の威力を誇示する前線基地だった。  多賀城復元図 上部の柵で囲まれたのが多賀城。下部一帯がその城下町。 多賀城は按察使(あぜち)だった大野東人が神亀元年(724年)に築城し、11世紀半ばまで存続機能した古代の城柵。全部で4度造営されている。太平洋からの舟は砂押川を遡って多賀城の城下まで入り、様々な物資を運搬していた。陸奥国司の館は図の手前の高台にあり、付属寺院は右手下部にあった。 第1期=724年~762年まで 第2期=762年~780年 恵美押勝が改修し、伊治公あざ麻呂の反乱によって焼失。 第3期=780年~869年 貞観地震により倒壊。 第4期=869年~11世紀半ば 以後廃絶。 <続く> お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[考古学・日本古代史] カテゴリの最新記事

|

|