|

|

|

カテゴリ:大久保彦左衛門

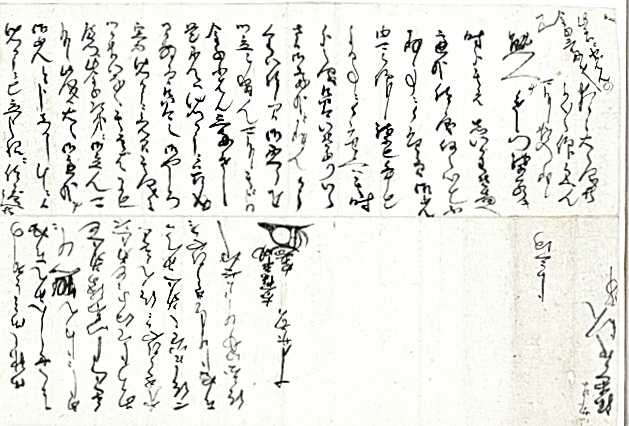

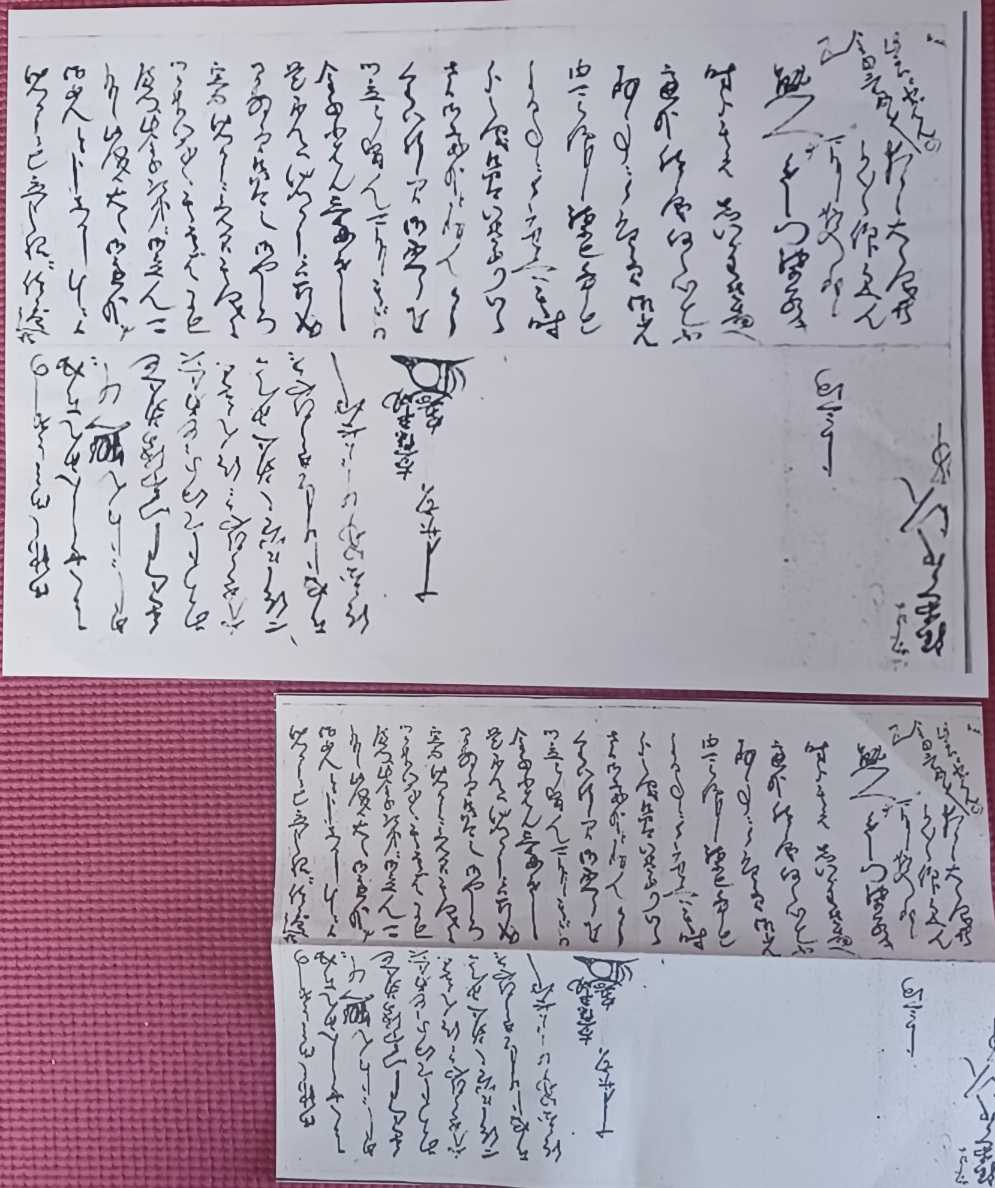

前回の楽天日記に、ずっと見たかった「大久保彦左衛門詫び状」の写真と原本の所蔵場所を見つけたことを書いた。

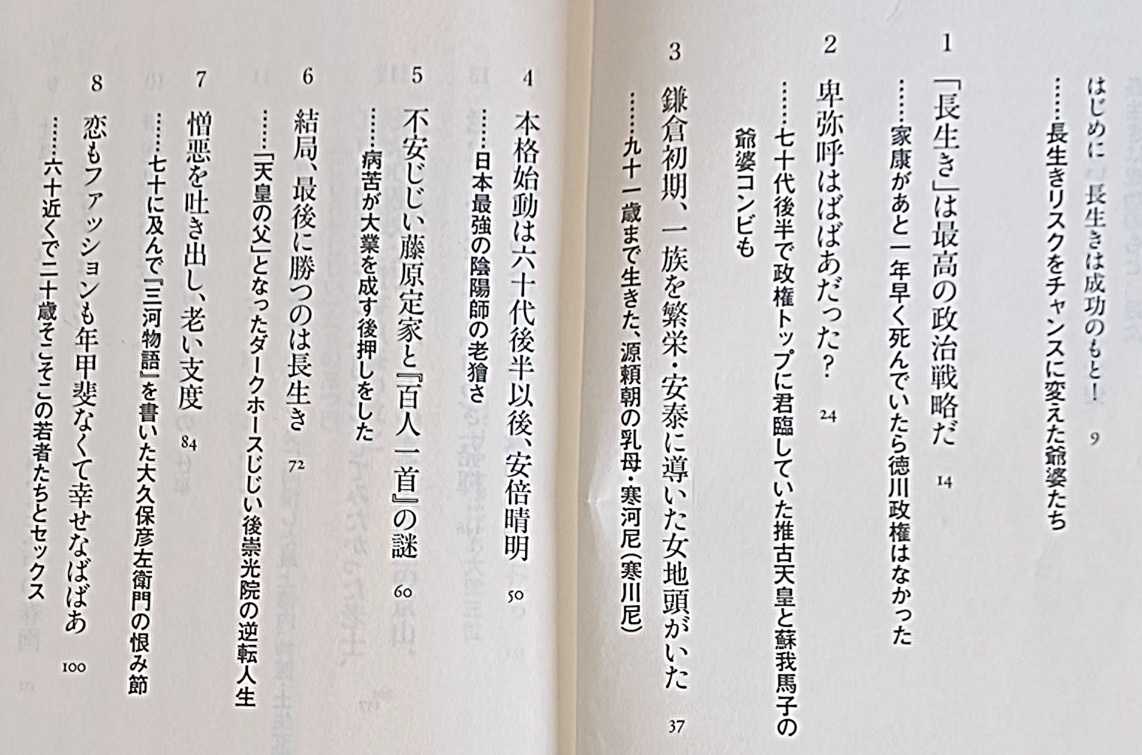

前回の楽天日記  わが家のプリンターではA4しか印刷できない。 以前の機械はB3まで可能だったのだが壊れてしまった。 ふと、コンビニのマルチプリンターを思い付いた。 さっそく出かけてやってみた。  原本とほぼ同じ(やや大きい)サイズである。 これで1枚10円。 額装してコレクションに加えよう。 さて 金曜日に図書館から借りた本に大久保彦左衛門についての一章を見つけた。  そもそもこの本をなぜ借りる気になったのか覚えていないのだが、スマホでなにかの文を見ていて図書館に借り出し予約したのだと思う。(よくあることだ) 金曜日に地域センターで借り出した。  面白そうだから書き起こしてみた。 ※※※※※※※※※※※※※ ポプラ新書 『くそじじいとくそばばあの日本史』長生きは成功のもと 著者 大塚ひかり 7『憎悪を吐き出し、老い支度』 ⋯⋯七十に及んで「三河物語』を書いた大久保彦左衛門の恨み節 “憎しみをスパークさせていた昔の人” 「罪を憎んで人を憎まず」 そんなことばを一度は耳にしたことがあるでしょう。 が、古典文学を読んでいると、思いきり人を憎んでいる場面にしばしばでくわしま す。 平安中期の藤原道網母は、夫・兼家の愛した女を憎むあまり、子を生んだ彼女への 夫の愛が冷めたのを喜び、さらに生まれた子が死んだと知ると、 「今こそ胸がすっとした」("いまぞ胸はあきたる") と快哉を叫んだものです(『蜻蛉日記』上巻)。 いくらライバルが憎いからといって、生まれた子の死を喜ぶというのは近現代人の 84 倫理観からは遠いものがあります。たとえ内心は嬉しかったにしても、わざわざ文章 に書く人はいないでしょう。それを道網母は、憚りもなく書いているんです。 と、ここで断っておくと、そういう自分の負(というのも近現代の価値観によるも のなのでしょうが)の感情をきちんと見据えて書き記した道綱母に、私は敬意を感じ ています。己の感情を認識する知性、伝える勇気が素晴らしいと思うのです。 セクハラもパワハラも毒親も、自覚してこそ改善の第一歩。 怒りや憎しみといった自分のマイナスの感情も、自覚して、表現してこそ、対処の 方法があるというものです。 「人を悪しかれ、と思う気持ちはないけれど」("人をあしかれなど思ふ心もなけれど") (「葵」巻) などと信じ込んでいる『源氏物語』の六条御息所のような人が、無意識のうちに憎 悪に心身を支配され、物の怪になってしまうのです。生きているうちに恨みを発散さ せなかったため、死後も死霊として源氏の大切な女たちを祟ることになるのです。 その伝で言うと、老いの果てに、恨みつらみや憎しみを『三河物語』で炸裂させた 大久保彦左衛門こと忠教(一五六〇〜一六三九)は、見事な老い支度をしたと言える 85 のではないか。 “彦左の悔しさ” 大久保彦左衛門 は、江戸幕府を開いた徳川家康が三河にいたころからの家臣である 大久保家の一員です。家康・秀忠・家光の徳川将軍三代に仕え、時代劇では将軍家に 対する「ご意見番」として、「彦左」と呼ばれて親しまれています。 『三河物語』は同書の後書きによれば、そんな彦左が齢"七十"に及ぼうとするころ に書いた大久保家の歴史書にして回顧録。自筆本も残っており、戦国武士を知る重要史料とされている。 これがしかし、恨みと憎しみにあふれているのです。 まず彦左、冒頭一行目から、 「私は老人のことですから、いつ死ぬかも知れません」("我老人之事ナレバ、夕サリヲ知ラズ") と、「老い」を言い訳にして、なにやら言いたい放題する予感を漂わせる。 案の定、 86 「近ごろの世は、ご主君もご譜代の家筋をまるでご存知ない。また、長年のご譜代衆 (先祖代々仕える家来衆)も代々の家柄も知らず、ご主君も、三河者なら皆、ご譜代 の者とお思いになっている。その由来を子どもが知るわけもないので書き置くのであ る」 と、直後にいきなり主君批判。 それで、昔のことを知る老人として、ご譜代の家筋を書き置くのかと思いきや、 「これは我が子どもたちに我が家の由緒・家柄を知らせるために書き置くものなので、 他人のことは書かない。だから"門外不出"とする」 と言い、その舌の根も乾かぬうちに、 「皆様方も家々のご忠節と、ご譜代の家柄のことを書き記して、子どもたちにお譲り なさるとよい」 と、"前外不出"と言いながら、「皆様方」("各々")と呼びかけている。 そんなふうにしょっぱなから矛盾だらけの波乱含みで始まる『三河物語』は、徳川 家の先祖や、初代将軍家康の生涯や戦のこと、自分の手柄話に続き、三代将軍家光に 記述が移るころから、さらに不穏な空気に満ちてくる。 87 「大坂の合戦で恐ろしくもないところで逃げた者が、過分な知行を、今までの知行に 重ねて得て、人を多く召し連れて大きな顔をして歩いている。我らは手柄を立てこそ すれ逃げたことはないし、先祖のご忠節も限りない」 なのに、ろくに手柄も立てない奴に大きな顔をされる情けなさに、 「人知れず、大きなトチの実ほどもある涙が"はら/\"とこぼれてくる」 と、手柄を立てない者が取り立てられ、立てた大久保家の自分が冷遇される悔しさ に大粒の涙がこぼれるというのですから、尋常ではありません。あげく、 「子どもたち、よく聞け。今はご主君をありがたく思うことは毛頭ない。きっとお前 たちもありがたくは思っておるまい」("子共、よく聞け。只今八御主様之御忝御 事ハ、毛頭なし。定めて汝共も御かたじけなく有間敷) と、今現在のご主君、つまりは三代将軍家光のことはこれっぽっちもありがたく思っ ていないし、子らもまたそうであろうと決めつけている。 なぜかといえば、現将軍は他国の者やご譜代でない者を厚遇する一方、大久保家の ように、九代にもわたって仕えてきたご譜代を"新参者"として扱って、もらえる給 料も微々たるもので、なんでありがたく思えるはずがあろうという理屈です。 88 “彦左のしつこさ” ちょっと衝撃的じゃありませんか? ここには、武士と言えば忠義であるとか、日本人と言えば従順でおとなしいといっ た既存のイメージを打ち破るクセの強さやたくましさがある。 こうした率直な物言いが、彦左といえば「ご意見番」というイメージを作ったので しょう。 面白いのは、こんなふうに、今の主君のことは毛頭ありがたく思わないと言いつつ、 直後、 「しかしそれを不満に思わずに、よくご奉公申し上げるべきだ」 と言っているところ。さらに、 「九代にもわたって仕えてきた家柄の者を悪く召し使われるのは、ご主君の"御不 足"(欠点、過失)である」 と、またしても"九代"を強調しながら主君を批判しつつ、 「何事も御意次第、火の中水の中に入っても、にっこり笑ってご主君がご機嫌良いよ 89 うに奉公せよ」 と、このへんは、忠義の武士イメージにびったりなところもあるものの、 「とはいえ、今現在のご主君にありがたいと思うことは一つも、その半分もないけれ ど」("かくハ申せ共、只今御主様に御忝御事ハ一つも半分もなけれ共) って、本当にしつこい(笑)。 先祖代々の忠節で以て徳川家に仕えてきた大久保家の一員としては、子孫にも引き 続き忠義を尽くしてもらいたい一方で、現状への不満、現将軍への不服な気持ちが腹 に据えかねてならないのです。 “彦左の目的は何か” それにしても、彦左は何のために『三河物語』を書いたのか。彦左によれば、 「これは我が子どもたちに我が家の由緒・家柄を知らせるために書き置くもの」 ということでした。 そのため“門外不出”を繰り返していた。 が、それにしては、 90 大久保家の昔の忠節が多くの人に知られることで、これから先の大久保家の待遇が 良くなってほしい⋯⋯そんな思いがある一方、本多正信による大久保忠勝への中傷は そこらの子どもまでもが口にする周知の事実なのですから、今さら人に知らせるまで もありません。それでも、本多正信があんなに大久保家に良くしてもらったのに裏切っ たことや、裏切った本多正信への憎悪は吐き出さずにいられない。ついでに現将軍へ の恨み言もあの世に持っていきたくない⋯⋯しかしさすがにそれを多くの人にさらす のも憚られる⋯⋯それで"門外不出"と繰り返したのではな 書くことで、自分の気持ちが癒やされる、成仏するということがあります。彦左も、 どす黒い憎しみを抱えたままあの世に行くよりは、すべて吐き出してラクになってか ら死にたいと思ったのではないか。加えて、いかに自分が本多親子を憎悪しているか、 子孫にも知っていてもらいたい、その憎悪を、引き継いでほしいという思いもあった かもしれない。 死ぬ前に憎しみを吐き出しておく キリスト戦には自分の悪い行いを自覚して告白する「懺悔」の習慣がありますが、 99 彦左の振る舞いはいわば「逆懺悔」。自分のマイナスの感情を自覚するという意味では、 これもまた一種の「懺悔」とも言える。 七十を過ぎて、来し方行く末、自分を見つめ直し、とても人様には言えないような、 どす黒い(と、彦左は思ってはいないはずですが)憎しみをすべて吐き出す。 それこそ、道綱母ではありませんが、胸がすっとするでしょう。 あの世に金は持っていけないとよく言いますが、憎悪は違います。 因果応報や来世を信じていた昔の人にとって、執念を抱えたまま死ぬことは、成仏 の妨げとなる罪深いことです。 生きているうちに心の内を見つめ、マイナスの感情を吐き出した彦左の行為は、憎 悪をあの世に持っていかない、それによって成仏の助けとなる⋯⋯という点で、立派 な老い支度であると思うゆえんです。 あなたも、もしも心にわだかまりがあるなら、今すぐ書き記してみてはどうでしょ う。 ほんの少しだけ心が軽くなること請け合いです。 99 ということでした。そのため、"門外不出"を繰り返していた。が、それにしては、 「もしもこの書物をご譜代久しい人々が御覧になっても、我が大久保家ばかりえこひ いきして書いてあるとお思いになるな」 90 「万一、落として分散し、誰かがご覧になったとしても、我が家のことばかりひいき して書いたとおっしゃらないでほしい」 と、他者が見る可能性をくどいまでに繰り返している。 "門外不出"と言いながら、ほかの譜代久しき人々が読むことを前提にした書きよう 「逆に彦左衛門はこの書を多くの人に読んでもらいたいという希望をもっていたので は、と推測できる」(小林賢章訳『現代語訳 三河物語』注) という意見に同感です。 では彦左は、この書を人に見てもらうことで何を期待していたのか。 と、考えた時、一つのヒントとなるのは、 「私はもはや、七十に及ぼうとしている身なので、今日明日をも知れないので」("我 ハ早七十二及に罷成候らへバ、今明日之儀も不存候らヘシ故") という後書きのセリフです。彦左は続けます。 「今死んだら、ご主君にどれほど長く仕えてきたか、ご主君もご存知ないのだから ご主君をを仰いで当将軍様(家光)まで九代にわたって仕え続けてきた家柄であること 91 が分からなくなってしまう。それを我がせがれに知らせるため、我が先祖が徳川家に とって一度も敵とならず、忠節を尽くしたことや、自分たちの辛苦を知らせるために 書いたのだ」 執筆動機のメインは「自分はいつ死ぬか分からない」ということ、つまりはじじい であることで、「もし今、死んだら真実が失われてしまう」という焦りがあるわけです。 その真実とは「自家がいかに頑張ってきたか」ということで、そうした自家の歴史に 比して、振るわぬ現状への不満が根底に横たわっている⋯⋯。 この彦左の思い、既視感あります。 前作の「くそじじいとくそばばあの日本史』で紹介した、齋部広成の思いとそっく りなんです。 広成は、国が作った『日本書紀』には遺漏がある、書かれていないことがある、と いう鬱慣から、八十過ぎの高齢で「古語拾遺」を書きました。 「もしも自分が今死んだらこの恨みを黄泉の地下世界まで持っていくことになってし まう」("忽然に避化りなば、恨を地下に含まむ) という一心からです。その恨みの主たる内容は、神代の故実が廃れてしまうという 92 恨み、具体的には斎別氏がいかに古くから祭祀に関わってきたか、それが正しく伝え られていないという恨みです。 斎部氏は古くから宮廷祭祀に関わってきたのに、中臣氏の台頭で、大きな仕事は中臣氏に任されるようになってしまった。それで訴訟を起こし、中臣氏もまた訴えを起 こすというゴタゴタの中、やっと斎部氏の役割が半ば認められたころ、広成は平城天 皇からお尋ねがあった機をとらえ、斎部氏がいかに古くから宮廷の重要祭祀に関わっ てきたかを強調します。 つまり、先祖の活躍ぶりを伝えることで、現状をもっとよくしたい⋯⋯それが広成 の願いだったのです。 時代は八百年近く隔たりこそすれ、彦左の思いも同じでしょう。 彦左もまた、広成と同様、現状に不満があるからこそ、先祖の活躍ぶりを記した。 それを知るのは年取った自分しかいないという思いがそうさせたのです。 若者の知らない昔を知っているということ。 それだけで老人は「歴史の証人」の資格があります。 広成と彦左に共通するのは、そんな「歴史の証人」であるということです。 93 古代の祭祀や徳川家の草朝期の有様といった重要な歴史と共に、それに関わった自 家の輝かしい過去を証言することで、通去の栄光と現状の溝を埋めたい⋯⋯それが二 人のじじいの主たる目的であったことは確かでしょう。 けれども⋯⋯広成と彦左には大きな違いがあります。 広成の『古語拾遺』には、はっきりと平城天皇の御覧に入れる意因が示されて、 「願わくは、この書が天皇にまで達し、ご高覧にあずかりますように」(庶はくは斯 の文の高く達りて、天鑑の曲照を被らむ) と締めくくられている。昔と比べて振るわぬ現状を何とかしたいという広成の願い は、ダイレクトに主上に向けられています。 一方、彦左の『三河物語』は、名目上は子孫に伝えるためと繰り返しながら、ご譜 代久しき人々が見ることを期待していた。 もっと言えば、彼らを通じて三代将軍家光に伝えたかった。それによって過去の栄 光を少しでも取り戻したい、現状や子孫の状況を上向きに変えたいと思ったのではな 94 いでしょうか。 それプラス、彦左が再三再四にわたって強調してきた"門外不出"に関わる目的が あったと私は考えます。 それが、一族にとって不倶戴天ともなる政敵への憎しみの告白です。 “憎しみを書き置くことが彦左流の老い支度” 将軍家に対しては「微塵も感謝していない」という程度のことばにとどまった『三河物語』が、激しく憎悪をぶつけた相手は、本多正信・正純親子でした。 ここでその背景を説明すると、『三河物語』を書き始めた当時、彦左の知行は千石 に過ぎず、その後、二千石に加増になったものの、そのころ彦左の兄七人はすべて死 没(三人は戦死)、大久保家の家名は、彦左の「双肩にかかっていた」(斎木一馬校注『三河物語』解説)といいます。 彦左は外腹、つまりは正妻以外の女から生まれた八男です。その彦左が一族の代表 のようになってしまった一つのきっかけは、長兄・忠世(一五三二〜一五九四)の子 の忠隣(一五五三〜一六二八)の不運でした。忠隣は六万五千石を領有する大名だっ たのに、家康の不興を買って、一六一四年に改易(所領・家屋敷・身分の没収)にあっ 95 てしまったのです(孫の代で大名に復帰)。 『三河物語』によれば、この改易は本多正信(一五三八〜一六一六)の中傷のせいだ と世間では子どもまでもが言っている、と。 彦左日く、正信は忠世に"重恩" を受けた者だからそんなことはないはずだけれど 「もしや気持ちを翻して、中傷したということもあろうか」("若其心を引ちがへて、 さゝへても有か") と正信の裏切りを疑い、におわせます。さらに、その"悪しき因果"の報 正信は、 「(改易から)三 年も経たないうちに、顔に唐瘡ができ、顔半分が崩れて奥歯の見え る状態のまま死んだ」("三年も過さずして、顔に唐瘡を出かして、片顔くづれて奥歯 の見へけれバ、其盡死") と言い、子の正純も改易になり、出羽や秋田へ流罪になった。 「(本多正信は)顔だけは人間でも心は畜生だったのか」"面計ハ人々にて、魂八畜 生に有物哉") と彦左は締めくくっており、この一文が『三河物語』本文の最終行となっています。 96 本多親子への憎悪というのは、『三河物語』のフィナーレを飾る大事な要素である わけです。 そして、このあとに、日付と署名と,子共(供)にゆづる"という一文があって、 以下、後書きが続きます。そこには冒頭の序文と同じ趣旨⋯⋯自分は老いて明日をも 知れぬ命であるとして、"門外不出"と言いながら、ほかの譜代の人々が読むことを 前提にした文章⋯⋯が綴られている。序文と異なるのは、 「この書物を書き置くわけは、人に見せようというためではない」("此書置儀は、人 に見せんためにあらず") という一文があることで、これが彦左の素直な思いなのではないか。 徳川の歴史、我が家の歴史、そして本多正信らへの憎悪⋯⋯七十に及ぶ今、そのす べてを吐露したい。 自分自身が吐き出したいのです。 これはいわば彦左の老い支度であると私は考えます。 そう考えると、"門外不出"と言いながら人が見ることを前提にしている姿勢も理 解できます。 97 大久保家の昔の忠節が多くの人に知られることで、これから先の大久保家の待遇が 良くなってほしい⋯⋯そんな思いがある一方、本多正信による大久保忠勝への中傷は そこらの子どもまでもが口にする周知の事実なのですから、今さら人に知らせるまで もありません。それでも、本多正信があんなに大久保家に良くしてもらったのに裏切っ たことや、裏切った本多正信への憎悪は吐き出さずにいられない。ついでに現将軍へ の恨み言もあの世に持っていきたくない⋯⋯しかしさすがにそれを多くの人にさらす のも憚られる⋯⋯それで"門外不出"と繰り返したのではないか。 書くことで、自分の気持ちが癒やされる、成仏するということがあります。彦左も、 どす黒い憎しみを抱えたままあの世に行くよりは、すべて吐き出してラクになってか ら死にたいと思ったのではないか。加えて、いかに自分が本多親子を憎悪しているか、 子孫にも知っていてもらいたい、その憎悪を、引き継いでほしいという思いもあった かもしれない。 “死ぬ前に憎しみを吐き出しておく” キリスト教には自分の悪い行いを自覚して告白する「懺悔」の習慣がありますが、 98 彦左の振る舞いはいわば「逆懺悔」。自分のマイナスの感情を自覚するという意味では、 これもまた一種の「懺悔」とも言える。 七十を過ぎて、来し方行く末、自分を見つめ直し、とても人様には言えないような、 どす黒い(と、彦左は思ってはいないはずですが)憎しみをすべて吐き出す。 それこそ、道綱母ではありませんが、胸がすっとするでしょう。 あの世に金は持っていけないとよく言いますが、憎悪は違います。 因果応報や来世を信じていた昔の人にとって、執念を抱えたまま死ぬことは、成仏 の妨げとなる罪深いことです。 生きているうちに心の内を見つめ、マイナスの感情を吐き出した彦左の行為は、憎 悪をあの世に持っていかない、それによって成仏の助けとなる⋯⋯という点で、立派 な老い支度であると思うゆえんです。 あなたも、もしも心にわだかまりがあるなら、今すぐ書き記してみてはどうでしょ う。 ほんの少しだけ心が軽くなること請け合いです。 99 ※※※※※※※※※※※※※ 書き起こしていて気がついた、 この本も「大久保彦左衛門コレクション」に加えよう。 さっそく通販に注文した。 なんだか コレクションのまとめをしようと思うそばから増えていくこのだ。 次はなにが手に入るのだろうか、 神憑っているようで コワイ 宝くじ買って来よう!! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[大久保彦左衛門] カテゴリの最新記事

|