|

|

|

カテゴリ:東海道53次

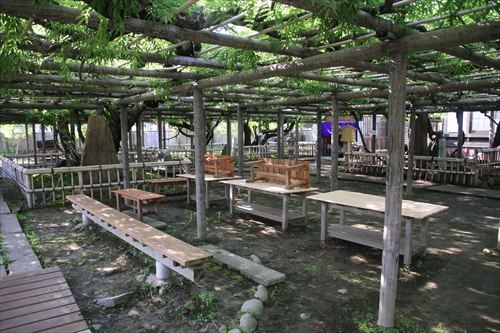

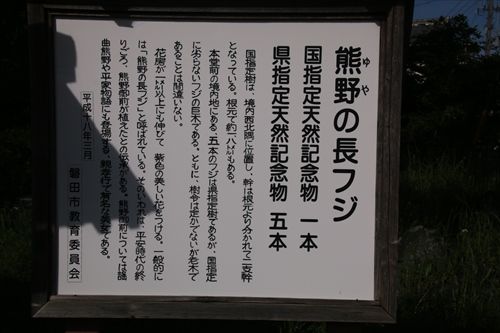

万能橋から旧東海道(県道261号線)を天竜川に向って歩く。

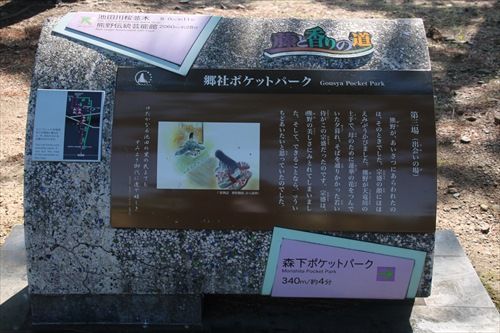

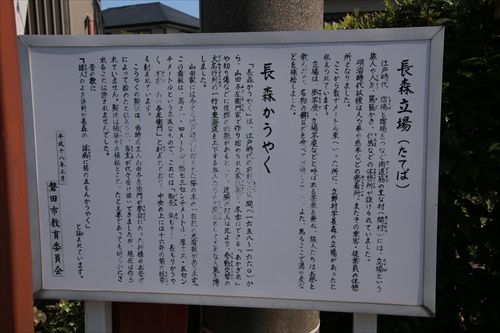

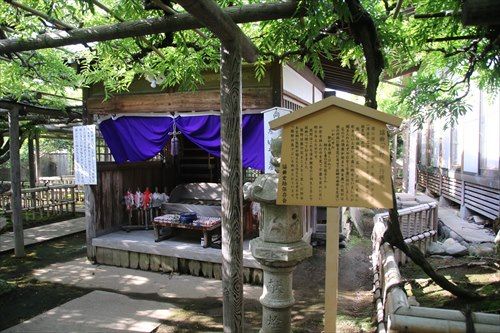

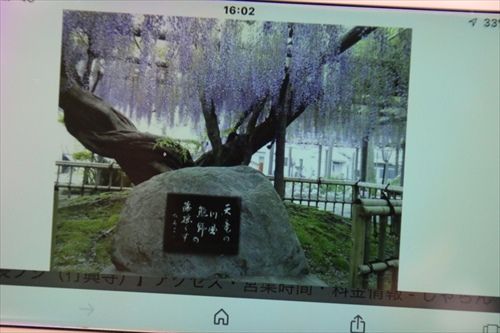

5/23(木) 7:46 旧東海道(県道261号線)の松並木を歩く  7:47 旧東海道の右側の小路に『宮之一色一里塚』  復元された『宮之一色一里塚』  江戸時代になると、東海道や中山道などの街道が整備され、これにより多くの人々が 安全に旅することができるようになり、荷物も多く、早く届けられるようになった。 一里塚は、旅人に距離を知らせるために一里(約4キロ)ごとに、街道をはさんで両 側に一基ずつ作られました。一里塚の上には、榎や松などが植えられ、その木蔭は多 くの旅人の休憩する場所となりました。また、かごや荷物を運ぶ料金の目安としても 利用されたようです。ここ宮之一色一里塚は、江戸日本橋から数えて63番目の一里 塚です。現在の一里塚は昭和46年に復元されたものである。 当時は、西に間の宿といわれた池田宿と天竜川の渡船場を、東に見附宿をひかえて、 さぞ多くの旅人や荷物が行き交ったことでしょう。一里塚の西に点在する松並木が その名残を今に伝えます  7:50 下万能バス停、磐田駅方面を振り返る  7:54 旧東海道(県道261号線)の前方左に「常夜灯」が  『宮之一色秋葉山常夜燈』。 この常夜燈(灯籠)は平成八年部分改修しました。その棟札から文政11年(1828)に建 てられたものとわかりました。竜の彫り物があるので「竜燈」と呼ばれ数ある灯籠 の中でも大変貴重なものです。風よけに灯籠の周りを板で囲み上部は明かりが漏れる ように格子になっています。「陸の灯台」として暗闇を照らしていたことでしょう。 毎年自治会の代表が可睡斎にお参りし「秋葉総本殿」のお札をこの灯籠に奉納して います  地域の安全と火防の守り神として多くの人々から慕われ崇敬されています。 旧東海道、一里塚、松並木、秋葉灯籠のある宮之一色へようこそ。よい日・よい旅 を・・・  7:58 旧東海道から左折して『松向寺』を訪ねた 曹洞宗 神宮山 松向山の『山門』。 所在地:静岡県磐田市宮之一色413 門前で土地の人としばし談笑、「旧東海道を歩いているのです」に対し「優雅です ね」と言われ、最後に「旅の安全を」  松向寺は、元和5年(1619)の創建で、現在の本堂は元禄14年(1701)に建立された。 境内には子育地蔵尊・延命地蔵尊などがある  8:05 旧東海道に戻り浜松宿へ向かう。 街道の右側に、『うなぎ 一心太助』の看板が。まだ時間も早く、一度は本場のうなぎ 食べたいものですネ! 所在地:静岡県磐田市宮之一色31-2 tel:0538-35-0604  8:08 街道脇に案内碑  旧東海道の名残り松  8:10 旧東海道(県道261号線)、磐田市森下にある歩道橋  8:12 旧東海道を数百メートル歩き森下の交差点へ。旧東海道はどちらへ行ったらよいのか、 弥次さんのiPhoneを頼りに左側へ進む  旧東海道は県道261号線から左側の「森下南交差点」を進む  8:16 案内碑と案内図  案内板には「東海道と歴史の道ー森下起点案内」。 この道は昔の東海道です。ここから東の方を見ると、かつて この道沿いに植えられ ていた松並木の名残りがおわかりになるでしょう。磐田市ではここを起点に現在の 県道413号一言坂付近までの約3キロの道を「東海道と歴史の道」と定め、いくつか のサインを設置しました。途中には江戸時代に東海道を旅する人たちの休憩地となっ た「一里塚」もあります。 どうか、時間を超えて歴史の空気の中をゆっくり歩いて下さい  案内碑には「藤と香りの道」「豊田駅」「宮之一色一里塚」  8:18 郷社 若宮八幡宮の石鳥居 所在地:静岡県磐田市森下699  境内にある土俵  郷社 若宮八幡宮の駐車場へ  境内に、「藤と香りの道」として「郷社ポケットパーク」の碑があり、下記の話が 書かれていた。 第三場(出会いの場)。 熊野が、あいさつにあらわれたのは、そのときでした。宗盛の顔にほほえみがうか びました。熊野が天竜川の土手で、母のために蓮華の花をつんでいた夕ぐれ、そば を通った若い侍がこの宗盛だったのです。宗盛は、熊野の美しさに見とれてしまい ました。そして、できることならもういちどあいたいと思っていたのでした  参道左手の広場の小さな丘には『西之島学校跡』と刻まれた石碑。 明治3年(1870)西之島の豪農、熊谷三郎馬は静岡藩士大久保侗を招いて私塾を開い た。初めは自分の家で、次は近くの徳蔵寺、そして西之島学校へと発展した。 当時は授業料は受益者負担であった。「いい学校を作ろう」を合言葉にして「縄な い資金」を奨励し、寄付を願って森本の大工斎藤源平衛を東京、大阪へ派遣して学 ばせ、洋風三階建の本館を建設した  8:26 郷社 若宮八幡宮から旧東海道に出ると3人ずれの男性三人と出会う。 私と同じ本をもち京に向けて? 今日はどこまで行くのであろうか?  8:31 三人ずれはひたすら旧東海道を歩いていた  8:32 東海道夢舞台道標『豊田町 長森立場』  長森立場(たてば)。 江戸時代、宿場と宿場をつなぐ街道筋の主な村(間村)には、立場という旅人や人足、 駕籠かき、伝馬などの休憩所が設けられていました。 明治時代以後は人力車や馬車などの発着所、またその乗客・従業員の休憩所となりま した。ここから数十メートル東へいった所に、立野村字長森の立場があったと伝えら れています。 立場は、掛茶屋、立場茶屋などと呼ばれる茶屋をかね、旅人たちはお茶を飲んだり、 名物の餅などを食べて休憩しました。また、馬もここで湯や麦などを補給しました。 長森かうやく。 「長森かうやく」は、江戸時代の前期万治年間(1658~1660)から、山田与左衛 右膝が痛いので購入したかったが今では製造していないとのこと、残念!  豊田町 防火水槽マンホール  8:37 ここまでの道は弥次さんのiPhoneによる道案内でたどり継ぐ。 天竜橋跡碑  天竜川は明治の初年まで長い間渡船によって通行をしていたが、明治六年(1873)架 橋の第一段階として船橋の計画が中野町村側から出され、翌明治七年二月源平新田 から中野町村に船橋が完成した。明治九年になりこれが木橋に架け換えられ、極め て便利な交通路となった。 全長六四六間(1163m)巾二間(3.6m)、天竜橋も池田橋と同じように長い間「はしぜ に」を徴収していた。昭和八年、国道に現在の鉄橋が完成したので、池田橋とともに 名物の木橋は廃止され、取り除かれた。 この橋の位置を末長くとどめるため、昭和四十八年三月、教育委員会はこの碑を建 てた。なお、天竜川船橋の記念碑は橋の西側の中野町に建てられている  ここからの写真は、昨日車で訪れた時の写真です。 『熊野(ユヤ)の長藤』は、旧東海道から北側へ1.5km北上するので時間的制約があり、 車で訪れた。 5/22(水) 16:00~ 行興寺の駐車場に車を留め  謡曲「熊野(ユヤ)」で有名な熊野御前(ユヤゴゼン)の墓がある『行興寺』入口。 ここに国と県指定の天然記念物のフジが合わせて6本ある  行興寺・熊野の長藤 所在地:静岡県磐田市池田330  本堂前から  本堂脇の『熊野の墓』。 謡曲「熊野」と行興寺の説明板  向かって右:ゆやの母の墓(銀だみ石)、左:ゆやの墓(紫金石) 700年前のもの。 熊野御前の墓に参拝した方は熊野が守本尊十一面観世音の妙智力をかりてその諸願望 成就さすこと疑いなし。特に女人の病苦悩み赤白等の糸布は、願が叶った時お礼に奉 納したものです  県指定天然記念物 熊野の長藤(計5本) 指定:昭和47年9月26日指定 樹齢:約300年(推定) 樹勢:根廻 2.4m 樹高 2.5m 特徴:花房の長さ 最長1.5m、平均90cm 花色:紫  歌碑「天竜の 川風熊野の 藤揺らす ひろこ」  生まれ故郷がここ池田である『大橋葉蘭』の句を刻んだ句碑が、熊野の藤の前に、 高さ173㎝、幅100㎝で立つ  国指定天然記念物の「熊野の藤 1本」は、境内西北隅に位置し、幹は根元より分 かれて多支幹となっていた。 指定:昭和7年7月25日 樹齢:約850年(推定) 樹勢:根廻 2.9m 樹高 2.5m 特徴:花房の長さ 最長1.5mにも及び、花の咲き終わった後に葉が繁るのが特徴  根と苔のコラボ、管理が行き届いていた  幹は根元より分かれて多支幹となっている  既に花も終わり、管理人が手入れをしていた  満開時の熊野の藤  満開時は藤棚の下で  一、当寺は、今より八百年の昔、延久元年の創建にて、謡曲で有名な、熊野御前の旧 跡であります。 一、当寺には、熊野御前の守本尊厄除十一面観世音(恵心僧都御作)、熊野御前とそ の母、侍女朝顔の墓墳がそのまま昔を物語っております。 一、毎年四月二十九日より五月五日まで熊野御前の例祭をとり行います。 一、境内には、その昔、熊野御前が堂側に植えて愛育された藤であると称される紫房  熊野の長フジ 国指定天然記念物 一本 県指定天然記念物 五本 国指定は、境内西北隅に位置し、幹は根元より分かれてニ支幹となっている。 根元で約1.8mもある。 本堂前の境内にある五本のフジは県指定であるが、国指定に劣らないフジの巨木で ある。ともに、樹齢は定かでないが老木であることは間違いない。 花房が1m以上にも伸びて、紫色の美しい花をつける。一般的には「熊野の長フジ」 と呼ばれている。そのいわれは、平安時代の終りごろ、熊野御前が植えたとの伝承 がある。熊野御前については謡曲熊野や平家物語にも登場する、親孝行で有名な美 女である  16:10 行興寺を後にする。 フジが咲く時期に来たいものです  見付宿から浜松宿ー続く お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[東海道53次] カテゴリの最新記事

|