|

|

|

カテゴリ:東海道53次

今日も昨日に引き続いて二川宿から御油宿を目指す。

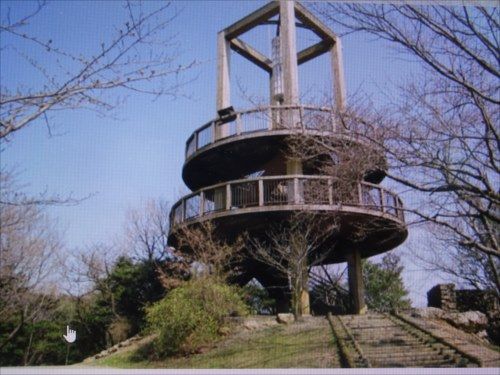

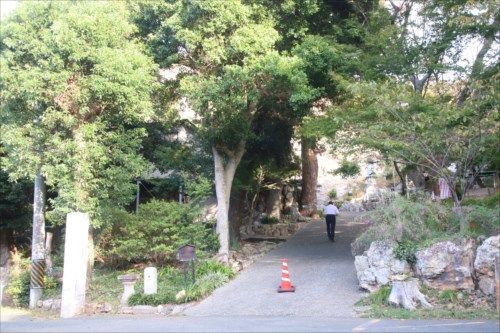

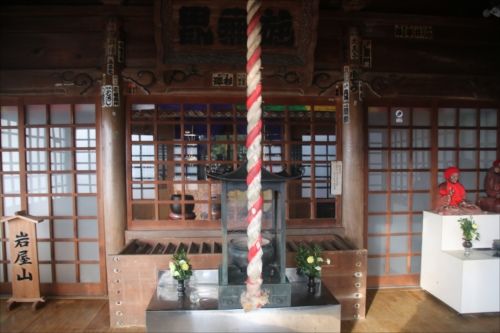

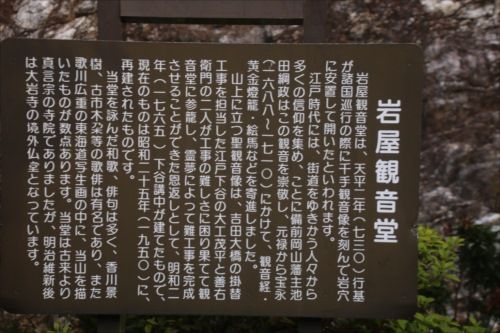

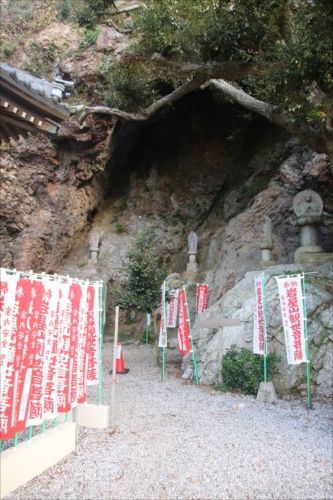

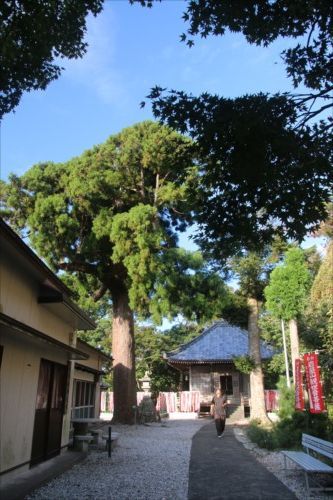

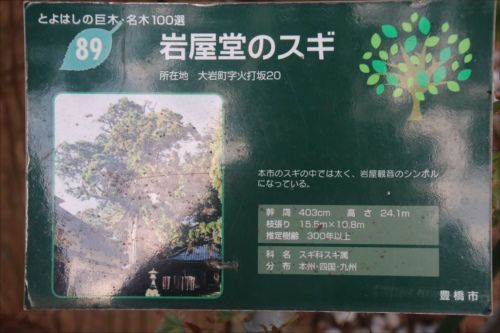

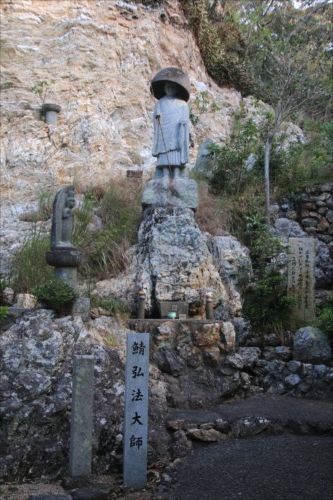

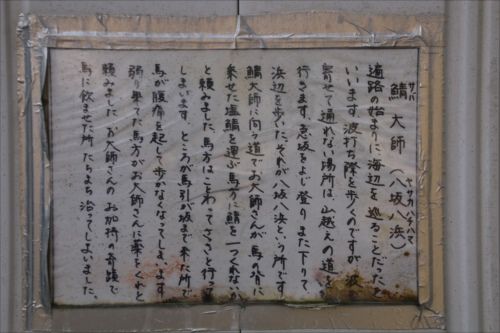

なお、今日が延べ21回目の弥次喜多道中である。 明治天皇は明治元年(1868)9月20日に、岩倉具視らを従え、東京へ行幸のため京都を 出発して、10月13日に東京に到着した。所要日数は23日であったと。 9/26(木) 6:27 ホテルで朝食 本来は6:30であったが早めにオープンしてくれた  6:37 早々に朝食を終え、前日乗り遅れた6:48に乗るべく豊橋駅へ急ぐ。 昨日 33,000歩歩き今日の体調が心配であったが  JR豊橋駅  二階へのエスカレーター前に「きつね?」   近距離きっぷ運賃表 二川駅まで一駅で 200円  6:55 上り興津行きの電車に乗車、豊橋から一駅のJR二川駅へ到着  二川駅の東京方面、隣接して走る東海道新幹線  6:58 JR二川駅前に降り立つ。 服装は昨日と同じショートパンツ、上着は一枚であったが、朝はひんやりして気持ち が良かった。 旧東海道(県道404号線)は、二川駅前交差点を左折して吉田宿へ向かう  7:04 旧東海道(県道404号線)と県道3号線が交差する「火打坂交差点」 旧東海道は右のバスの方向だが「岩屋観音」へ立ち寄るので左方向へ進む  立岩街道沿いの「ヤマナカ二川店」 所在地:愛知県豊橋市大岩町久保田9-1 食品、衣料品、日用品、薬品、¥100ショップから軽食までそろっている。 このようなモールが郊外にあるとますます街道の店はさびれる  立岩街道  7:10 立岩街道から東海道岩屋山古道の緩い坂道へ この辺りは「岩屋緑地休憩所」 所在地:愛知県豊橋市大岩町火打坂  東海道岩屋山古道の緩い坂道で岩屋観音へ向かう 桜並木で、早朝からの散歩をする人とすれ違う  右に岩屋観音の石柱、山の上に展望台(岩屋山)があり散歩コースになっている  岩屋山の展望台 写真はネットから引用  7:12 緩い坂道の右側に「玉糸の元祖 小渕志ち 銅像」  小渕志ち(1847~1929)の銅像 群馬県で糸繰り技術を身に着けた小渕志ちが、たまたま豊橋二川町に宿泊した折り、 この地の人々に製糸の技術を教え、そのまま住みつき明治18年(1885)製糸工場を 起こした。その後、玉糸製糸の技術を工夫し、明治25年(1892)から製糸専業の「糸 徳製糸工場」へと転換した。これが機となって、この地方が製糸地帯として大きな 発展をみることとなった。明治21年(1888)には大林宇吉が志ちの工場で玉糸繰糸の 伝習を受けた工女6名を雇って座繰玉糸の工場を起こし、明治34年(1901)には、大 林宇吉等の尽力により、三遠玉糸製造同業組合(現三州玉糸共同組合)が設立された  7:15 岩屋観音下の駐車場  行基菩薩開創 岩屋観音 所在地:愛知県豊橋市大岩町火打坂  境内に咲くハギの花  岩屋観音は伝承によると天平2年(730)行基が1尺2寸の千手観音を刻んで岩穴に安置 したのが始まり。その後堂内に祀られた。現在の岩屋観音堂は文政8年(1825)の再建。 観音堂脇の岩山頂上に聖観音像がある。 宝暦4年(1754)幕府から、吉田大橋の架け替え工事を請け負った江戸下谷の大工茂平 と善右衛門があまりの難工事に困り果て、7日間この岩屋観音堂に参籠し架橋成就を 祈願した。橋は無事完成したので、下谷講中が明和2年(1765)山頂に建立した。 像は大戦で供出されたが、当時の台座に昭和25年(1950)観音像を再建した  鯖弘法大師と右に弘法堂  弘法堂   鐘 楼  観音堂脇の岩山頂上に聖観音像  聖観音像 大戦で供出されたが昭和25年(1950)に再建された。 東海道線、東海道新幹線の車窓から山の上に見えると  境内に鎮座する石仏   岩屋観音堂と右に岩屋  岩屋観音堂  堂の天井   岩屋観音堂 江戸時代には、街道を行き交う人々から多くの信仰を集め、ことに備前岡山藩主池田 綱政はこの観音を崇敬し、元禄から宝永(1688~1710)にかけて、観音経・黄金燈籠 ・絵馬などを寄進しました。山上に立つ聖観音像は、・・・・・・・・・  岩 屋  岩屋観音堂から南方面。 当堂を詠んだ和歌、俳句は多く、香川景樹、古市木朶等の歌俳は有名であり、また 歌川広重の東海道写生画の中に、当山を描いたものが数点あります。当堂は古来よ り真言宗の寺院でありましたが、明治維新後は大岩寺の境外仏堂となっています  とよはしの巨木・名木100選「岩屋堂のスギ」  幹周:403cm、高さ:24.1m、枝張り:15.5m×10.8m、推定樹齢:300年以上  弘法堂・鐘楼  鯖弘法大師  鯖大師(八坂八浜) 遍路の始まりに海辺を巡ることだったといいます。波打ち際を歩くのですが、波が よせて通れない場所は、山越えの道を行きます。急坂をよじ登りまた下りて浜辺を 歩いた。それが八坂八浜というところです。 鯖大師に向かう道で、お大師さんが馬の背に乗せた塩鯖を運ぶ馬方に鯖を一つくれ ないかと頼みました。馬方はことわってさっさと行ってしまいます。ところが馬引 きが坂まで来た所で、馬が腹痛を起こして歩かなくなってしまいます。 弱り果てた馬方がお大師さんに薬をくれと頼みました。お大師さんのお加持の奇蹟 で馬に飲ませたところたちまちなおってしまいました  7:26 岩屋観音堂への石段の下から聖観音像  7:30 国道一号線を歩き吉田宿へ向かう。 しばらく名勝地がないのでひたすら歩くことに  二川宿から御油宿-続く お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2019.10.20 13:15:20

コメント(0) | コメントを書く

[東海道53次] カテゴリの最新記事

|