|

|

|

カテゴリ:東海道53次

JR草津線に沿って石部宿へ向かう。

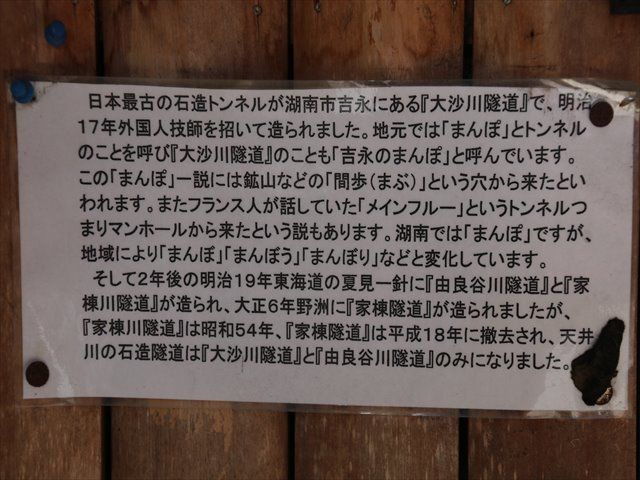

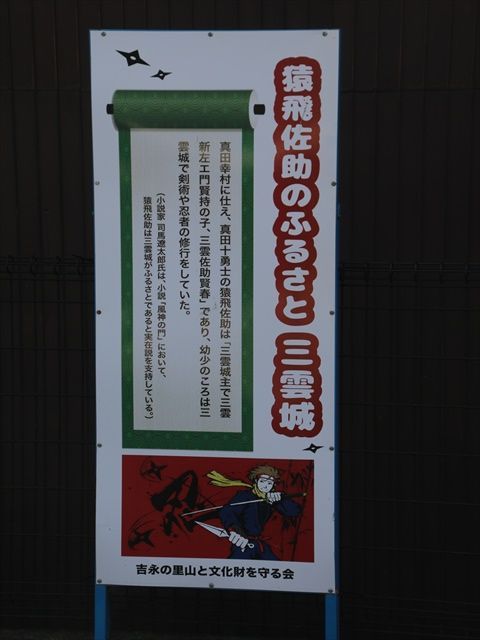

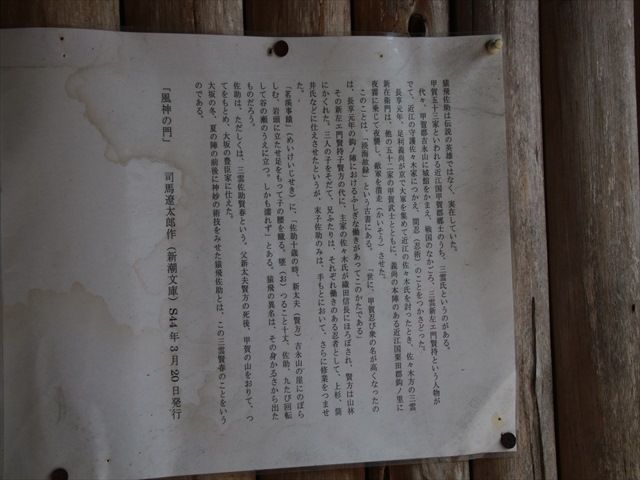

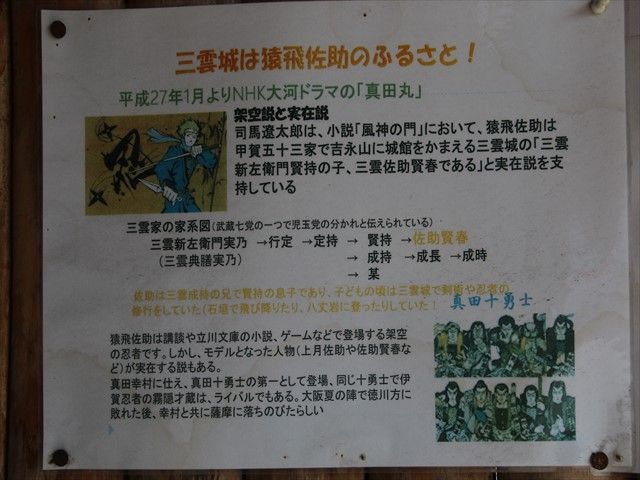

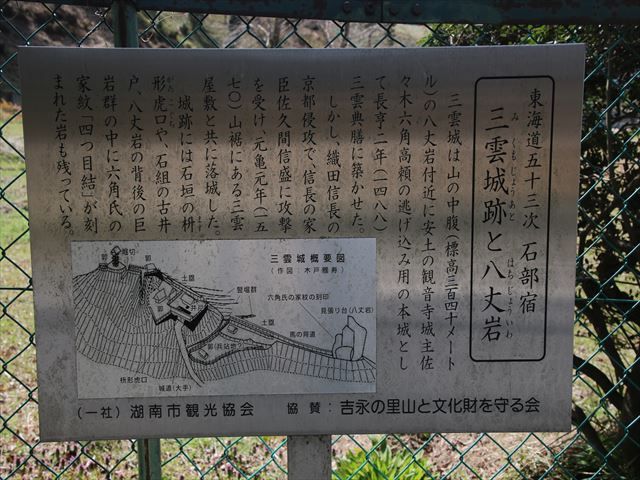

3/21(土) 10:25 旧東海道の北側に位置する立派な門構えの住宅。 丁度お出かけになる奥さんと立話をし中の庭を見せてもらうことに。 旧東海道沿いの門は、どこかの門を移築したのか立派  中庭の門  この門も移築されたのか  中門を入ると灯籠、井戸、さつきも植えられた庭園  オヤジさんが収集したとのこと  椅子もありお茶を飲み休憩したかったが、主が出かけられたので早々に引き上げる  10:27 旧東海道に戻ると左手に「吉見神社」の石柱。 この神社も街道から南側に離れているのでスルーした  旧東海道を進むと前方にトンネルが見えてくる、右側に地蔵堂  天井川の大沙川隧道  10:30 大沙川(おおさがわ) 川床が平地より高い川を天井川という。大沙川は草津地方に多い天井川のひとつ。 上流が風化の進んだ花崗岩地帯で、樹木の過剰な伐採により土壌が浸食され、大雨の たびに大量の花崗岩の土砂が川に流れ込み川床が上昇した。これに対する治水対策は 堆積した川床の土砂を掘り下げ、その土砂を両岸に盛り上げることでこれを二百年以 上にわたり繰り返し、江戸時代後期には現在のような天井川となった  東海道 大沙川隧道(吉永のマンポ) 所在地:滋賀県湖南市吉永292 この場所は「東海道きずな街道休憩所」になっており観光パンフレットがあった  日本最古の石造トンネルが湖南市吉永にある『大沙川隧道』で、明治17年外国人技師を招いて造 られました。地元では「まんぽ」とトンネルのことを呼び『大沙川隧道』のことも「吉永のまん ぽ」と呼んでいます。この「まんぽ」一説には鉱山などの「間歩(まぶ)」という穴からきたとい われます。またフランス人が話していた「メインフル―」というトンネルつまりマンホールから きたという説もあります。湖南では「まんぽ」ですが、地域により「まんぼ」「まんぼう」「ま んぼり」などと変化しています。 そして2年後の明治19年東海道の夏見一針に『由良谷川隧道』と『家棟川隧道』が造られ、大正 6年野洲に『家棟隧道』が造られましたが、『家棟川隧道』は昭和54年『家棟隧道』は平成18年 に撤去され、天井川の石造隧道は『大沙川隧道』と『由良谷川隧道』のみになりました  昨年11月23日開催の「近江中世城跡琵琶湖一周のろし駅伝」のポスター  東海道きずな街道休憩所の広場には、「猿飛佐助のふるさと 三雲城址」の旗  猿飛佐助のふるさと 三雲城 真田幸村に仕え、真田十勇士の猿飛佐助は「三雲城主で三雲新左エ門賢持の子、 三雲佐助賢春」であり、幼少のころは三雲城で剣術や忍者の修行をしていた  猿飛佐助は伝説の英雄ではなく、実在していた。 甲賀五十三家といわれる近江国甲賀郡郷土のうち、三雲氏というのがある。代々、甲賀郡吉永山 に城館をかまえ、戦国のなかごろ、三雲新左エ門賢持という人物がでて、近江の守護佐々木家に つかえ、間忍(忍術)のことをつかさどった。・・・・・・・・・・・・・・・。 「風神の門」司馬遼太郎作(新潮文庫)  平成27年1月よりNHK大河ドラマの「真田丸」  東海道(きずな街道) 歴史探訪・史跡めぐりマップ 三雲学区まちづくり協議会  上記案内図から現在地、この後左方向(西)へ進む  10:35 大沙川隧道  トンネルの上に「大沙川」  大沙川隧道を振り返る  トンネルをくぐると左側に説明板「弘法杉」「大沙川の隧道」  町指定文化財『弘法杉』 昭和52年10月4日指定 旧東海道を横切る大沙川の堤上に、樹高26m、周囲6m、樹齢約750年の杉がある。この大杉を 古来より弘法杉、または二本杉と人々はよんでいる。 伝説によれば、もとは2本あって並立していたが、洪水のために堤防が崩壊して一樹は倒れたと いわれている。昔からこの地方の子どもが左手で箸を持って食事をするものは、この木の枝で箸 を作って使用させると、自然と右手で食事をするようになるといわれている。そのために、下の 方の枝はたいてい切り取られていたと伝えられている。 一説によれば弘法大師(空海)がこの地方を通過した時、二本の木を植えたとも、また弘法大師が 食事をしたあと杉箸を差しておいたのが芽を出したとの説がある。その後、大風のために折れて 朽ちたので里人が再び植えたが、安永2年(1773)の台風でそのうちの1本が倒れたともいわれて いる  大沙川隧道の上に弘法杉が生える  大沙川の隧道 大沙川は、旧東海道の上を流れる天井川です。奈良時代に奈良の仏教寺院や石山寺の造営時、この 辺りから木々が切りたおされて禿山となり、大雨の毎に土砂が流れ川底が上がり天井川になったと 伝えられています。当時三雲地区には・・・・・中略・・・・・・・。 明治になると東海道を整備することになり、その一環として天井川に隧道を掘って人馬の通行の便 宜を図ることになり、明治17年3月に県下最初の道路トンネルとして築造された。 全長16.4m、高さ4.6m、幅4.4m、半円アーチ形天井、壁は花崗岩の切石積みという立派で頑丈な 構造で造られており、地元では「吉永のマンボ」と呼ばれ親しまれている  街道から坂を登る、直進すると『三雲城址・八丈岩』へ  弘法杉を見上げる  大沙川の下流側  弘法杉  弘法杉の下にある社の中に「弘法大師像」  10:40 旧東海道の西方向  街道左側に「八丈岩・三雲城址」  東海道五十三次 石部宿『三雲城跡と八丈岩』 三雲城は山の中腹(標高340m)の八丈岩付近に、安土の観音寺城主佐々木六角高瀬の逃げ込み用の 本城として長亨2年(1488)三雲典膳に築かせた。 しかし、織田信長の京都侵攻で、信長の家臣佐久間信盛に攻撃を受け、元亀元年(1570)山裾にあ る三雲屋敷と共に落城した。城跡には石垣の枡形虎口や、石組の古井戸、八丈岩の背後の巨岩群の 中に六角氏の家紋「四つ目詰」が刻まれた岩も残っている  「浄土宗 吉祥山 西往寺」の石柱  旧東海道を進み右側『ギャラリー薔薇の木』 所在地:滋賀県湖南市吉永473  薔薇をきれいに誘引していた  10:48 街道を進み左側に『観音寺』の案内板  観音寺への途中(右側)にあるお寺へ参拝、観音寺はまだ奥にあった。 盛福寺の本堂  本堂横にある『せいし丸さま』 浄土宗開祖の法然上人は幼少時代は、勢至丸(せいしまる)様と呼ばれていた  境内隅に水子地蔵  水子地蔵横の桜の蕾は硬く  甲賀組第一部法然上人二十五霊場 第二十番  本堂の扁額「金照山」  山門の右側にあった  山門の前に建つ石灯籠には「愛宕」  盛福寺の山門・本堂 所在地:滋賀県湖南市夏見1737  10:52 街道沿いの『浄土宗 盛福寺』の入口。 本来こちらの街道側から入るのであったが我々は裏から入った  水口宿~石部宿-続く お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2020.05.08 03:00:04

コメント(0) | コメントを書く

[東海道53次] カテゴリの最新記事

|