|

|

|

カテゴリ:国内旅行

千歳坂(赤線)が突き当たる道沿いには、函館でも歴史の長い寺社が立ち並んでおり参拝しながら、

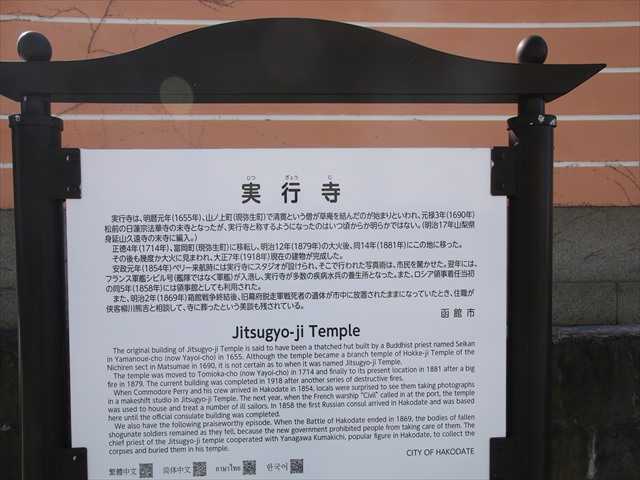

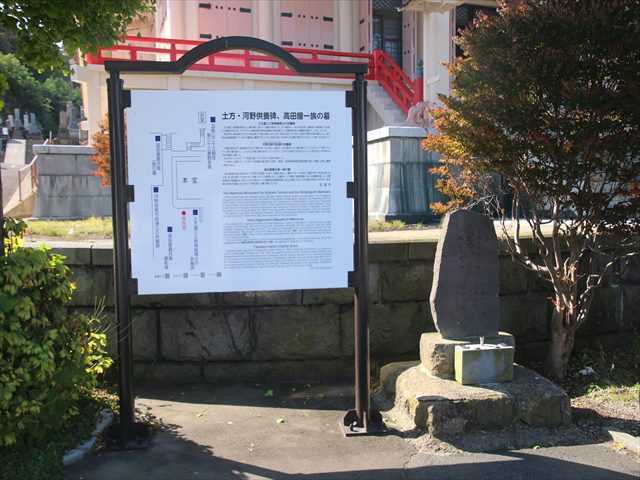

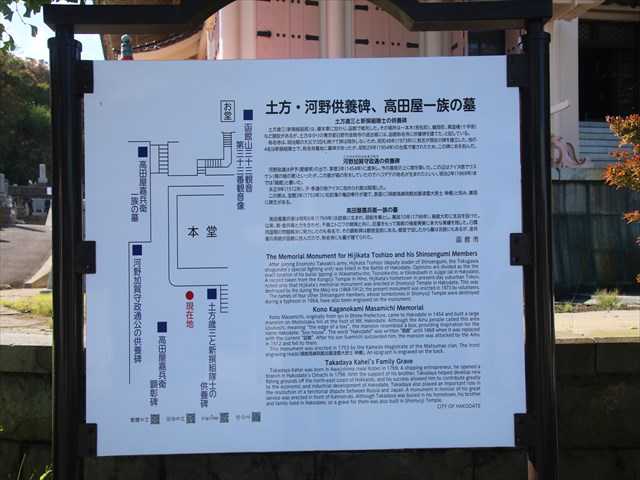

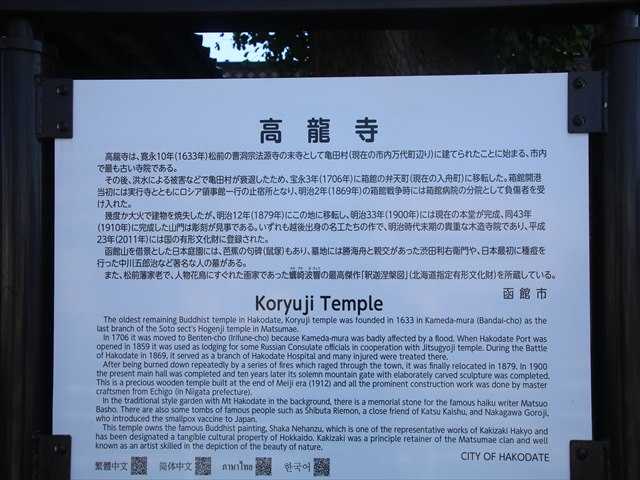

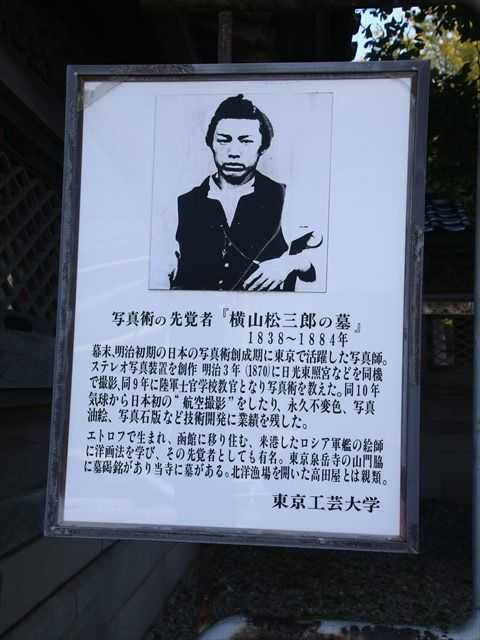

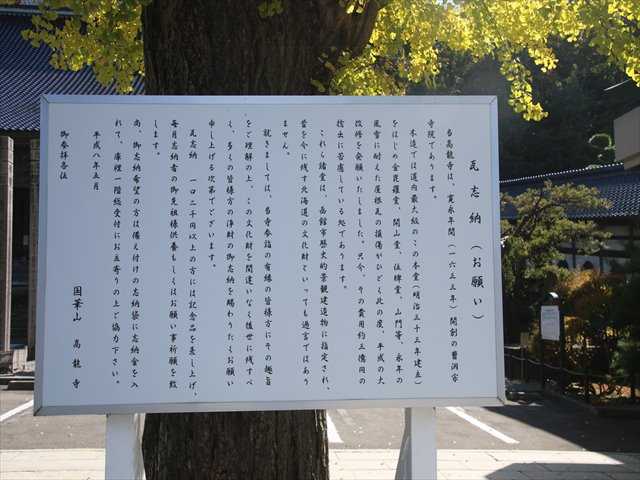

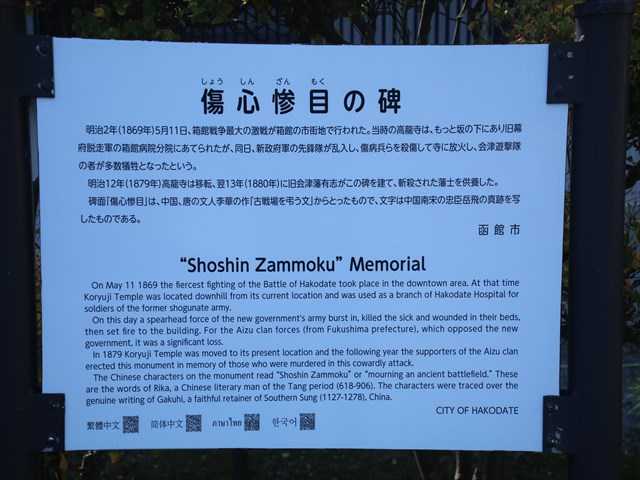

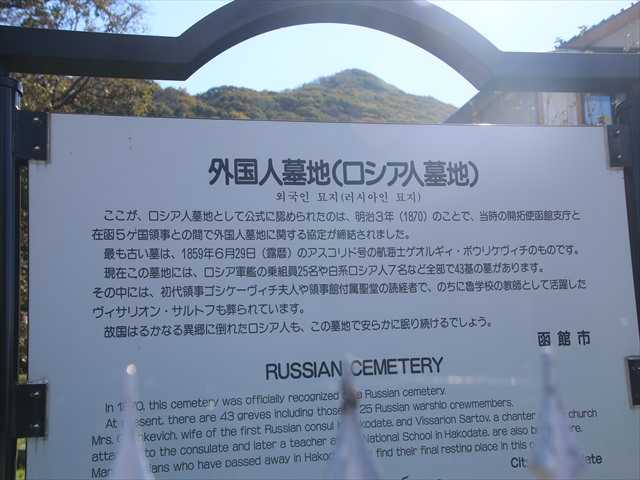

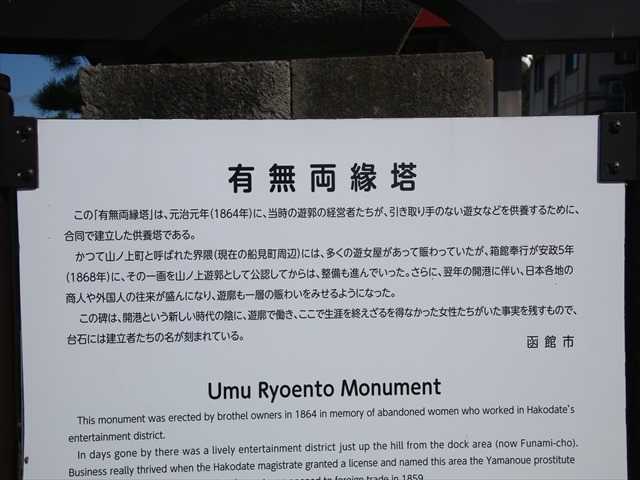

外国人墓地へ向けて進む。黄色の線が歩いた道で平らで助かった  10月21日(水) 10:54 日蓮宗 一乗山實行寺(実行寺) 所在地:北海道函館市船見町18-18 本堂は市の景観形成指定建築物で、境内には日仏親善函館発祥記念碑、日露役戦死忠魂塔、 大東亜戦争戦死病没者供養塔がある  実行寺(じつぎょうじ) 実行寺は、明暦元年(1655)、山ノ上町(現弥生町)で清寛という僧が草庵を結んだのが始まりと いわれ、元禄3年(1690)松前の日蓮宗法華寺の末寺となったが、実行寺と称するようになった のはいつ頃からか明らかではない。(明治17年山梨県身延山久遠寺の末寺に編入)。 正徳4年(1714)、富岡町(現弥生町)に移転し、明治12年(1879)の大火後、同14年(1881)にこ の地に移った。その後も幾度か大火に見まわれ、大正7年(1918)現在の建物が完成した。 安政元年(1854)ペリー来航時には実行寺にスタジオが設けられ、そこで行われた写真術は、市 民を驚かせた。翌年には、フランス軍艦シビル号(艦隊ではなく軍艦)が入港し、実行寺が多数 の疫病水兵の養生所となった。また、ロシア領事着任当初の同5年(1858)には領事館としても 利用された。また、明治2年(1869)箱館戦争終結後、旧幕府脱走軍戦死者の遺体が市中に放置 されたままになっていたとき、住職が侠客柳川熊吉と相談して、寺に葬ったという美談も残さ れている。 函館市  正面は本堂 左手に、函館山七福神 大黒神  本堂前に建つ、日持(にちじ)上人の銅像と日仏親善函館発祥記念碑。 日仏親善函館発祥記念碑。 1855年 フランス・インドシナ艦隊のシビィル号、ヴィルジニ号、コンスタンチヌ号の 緊急寄港に際し、箱館奉行 竹内下野守保徳は独断で人道的立場から入港と養生の為の 上陸を許可した。 奉行の要請に応じた実行寺第16世住職、松尾日隆上人は、傷病乗組員の平癒につとめ、 病没した六名の乗組員を除いてその大半は無事祖国への帰還を果すことができた。 百有余年の時を経て今、日仏親善の発祥の地、あわせて仏教徒とキリスト教の両宗教者 の友愛の永遠なる証しとなるよう、この地に記念碑を建立する。 2001年(平成13年)10月6日 日仏親善函館発祥記念碑建立準備会  海外布教ノ初祖 日持(にちじん)上人の銅像  10:57 実行寺の西側に隣接する「稱名寺」 所在地:北海道函館市船見町18-14 境内には、土方歳三供養碑、函館空襲戦災者慰霊碑、河野加賀守政通供養塔がある。 浄土宗 稱名寺山門  稱名寺本堂 ご本尊:阿弥陀如来  称名寺(しょうみょうじ) 称名寺は、天保元年(1644)円龍上人が亀田村(現市内亀田八幡宮辺り)に阿弥陀庵を建てたのが 始まりといわれており、箱館開港当初はイギリスとフランスの領事館としても利用された古い 寺院である。明暦元年(1655)阿弥陀堂と称したが、元禄3年(1690)称名寺を公称し、宝永5年 (1708)亀田の衰退と箱館の繁栄により箱館の冨岡町(現・弥生町弥生小学校辺り)に移転した。 明治12年(1879)の大火で本堂を焼失し、同14年(1881)この地に移転した。その後、幾度か大 火のため建物を焼失したが、昭和4年(1929)現在の鉄筋コンクリート寺院が完成した。 境内には、函館の語源といわれる「箱館」の館主・河野政通の供養碑をはじめ、高田屋嘉兵衛 の顕彰碑、土方歳三と新撰組隊士の供養碑があるほか、北海道最古の石碑として有名な「貞治 の碑」[貞治6年(1367)2月の銘がある板碑で北海道指定有形文化財]が保存されている。 また、墓地には函館発展のもとを築いた高田屋一族、新島襄の海外渡航を助け日本最初の官立 気象観測所を開設した福士成豊、日魯漁業㈱創立者堤清六など、著名な人の墓や記念碑がある  本堂前にある「土方・河野供養碑、高田屋一族の墓」説明板。 土方歳三と新撰組隊士の供養碑 土方歳三(新撰組副長)は、榎本軍に加わり函館で戦死した。その場所は一本木(若松町)、鶴岡町、 異国橋(十字街)など諸説があるが、土方ゆかりの東京都日野市金剛寺の過去帳には、函館称名寺 に供養碑を建てたと記している。 称名寺は、明治期の大災で3回も焼けて碑は現存しないため、昭和48年(1973)に有志が現在の碑 を建立した。他の4名は新撰組隊士で、称名寺墓地に墓碑があったが、昭和29年(1954)の台風で 壊されたため、この碑に名を刻んだ  土方歳三と新撰組隊士の供養碑 河野加賀守政通の供養碑 河野政通は伊予(愛媛県)の出で、享徳3年(1454)に渡来し、今の基坂の上に館を築いた。この 辺はアイヌ語でウスケシ(湾の端の意)といったが、この館が箱の形をしていたのでハコダテの 地名が生まれたといい、明治2年(1869)までは「箱館」と書いた。 永正9年(1512)、子・季通の時アイヌに攻められ館は陥落した。 この碑は、宝暦3年(1753)に松前藩の亀田奉行が建て、表面に「捐館高峰院殿加屋凌雲大居士 神儀」と刻み、裏面に碑文がある。 高田屋嘉兵衛一族の墓 高田屋嘉兵衛は明和6年(1769)淡路島に生まれ、廻船を業とし、寛正10年(1798)、箱館大町 に支店を設けた。以来、弟・金兵衛と力を合わせ、千島エトロフの開発と共に、巨費をもって 箱館の殖産興業に多大な業績を残した。日露両国間の問題解決に努力したのも有名で、その顕 彰碑は観音堂前にある。郷里で没したから墓は淡路にもあるが、金兵衛の系統が函館に住んだ ので、称名寺にも墓が建てられた。  河野加賀守政通公の供養碑 河野政通公は享徳3年(1454)南部大畑より渡来し、現在の函館病院附近に館を築き函館一帯の 地を治めた。後、アイヌ等と和人の間に争を生じ館は陥ち政通公も戦歿す。 この供養碑は、宝暦3年(1753)時の亀田奉行、政通公の祭祀の無きを歎き弥生小学校辺にありし 稱名寺に建立せしが、後稱名寺の移転と共に現在地に至りしものである  第二次世界大戦 函館空襲戦災跡地 戦災者慰霊碑 第2次世界大戦末期昭和20年(1945)7月14・15の両日アメリカ艦隊機動部隊の戦闘爆撃機グラマ ン・コルセア50予機により主要攻撃目標であった函館港内や津軽海峡航行中の船舶は爆撃を受け て85隻が沈没や破壊され多数の犠牲者がでました。市内では駒止町、天神町、旅籠町、船見町等 の民家が空襲を受け家屋169棟戸数384戸余を焼失。破壊家屋も多数にのぼり、多くの死傷者を 出しました。・・・・・・・・・・・以降略  境内から山門  高田屋嘉兵衛顕彰碑  高田屋嘉兵衛顕彰碑 高田屋嘉兵衛は淡路の人、廿八のとき渡来し五十で皈国するまで、箱館を根拠地として北海 の天地に活躍した。初めてエトロフ島への海路を開き、十七の漁場を作って北海漁業の先駆 をふし、又箱館に大店舗を構え奉行所、松前移轉後もエトロフ、幌泉、根室場〇の漁獲物の 集散と仕込物資の調達とによって、箱館の繁栄を築き、更にゴロウイン拘囚のとき沈着剛胆 よく日露の間を奔走して、無事釈放につとめ永く露国に感謝せられた。 今年嘉兵衛の百三回忌に当り、高田屋まつりを行い、この碑を建ててその功績を顕彰する  11:09 稱名寺から西方向にある「曹洞宗 國華山 高龍寺」 所在地:北海道函館市船見町21-11 東北以北最大といわれる山門  山門の扁額は「國華山」  高龍寺 高龍寺は、寛永10年(1633)松前の曹洞宗法源寺の末寺として亀田村(現在の市内万代町辺り)に 建てられたことに始まる、市内で最も寺院である。 その後、洪水による被害などで亀田村が衰退したため、宝永3年(1706)に箱館の弁天町(現在の 入舟町)に移転した。箱館開港当初には実行寺とともにロシア領事館一行の止宿所となり、明治 2年(1869)の箱館戦争時には箱館病院の分院として負傷者を受け入れた。 幾度か大火で建物を焼失したが、明治12年(1879)にこの地に移転し、明治33年(1900)には現在 の本堂が完成、同43年(2010)に完成した山門は彫刻が見事である。いずれも越後出身の名工た ちの作で、明治時代末期の貴重な木造寺院であり、平成23年(2011)には国の有形文化財に登録 された。 函館山を借景とした日本庭園には、芭蕉の句碑(鼠塚)もあり、墓地には勝海舟と親交があった渋 田利右衛門や、日本最初に種痘を行った中川五郎治など著名な人の墓がある。 また、松前藩家老で、人物花鳥にすぐれた画家であった蠣崎波響の最高傑作「釈迦涅槃図」(北 海道指定有形文化財)を所蔵している。 函館市  写真術の先覚者『横山松三郎の墓』 1838 ~ 1884年 幕末、明治初期の日本の写真術創成期に東京で活躍した写真師。ステレオ写真装置 を創作 明治3年(1870)に日光東照宮などを同機で撮影、同9年に陸軍士官学校教官 となり写真術を教えた。同10年気球から日本初の ” 航空写真 ” をしたり、永久不変 色、写真油絵、写真石版など技術開発に業績を残した。 エトロフで生まれ、函館に移り住む、来港したロシア軍艦の絵師に洋画法を学び、 その先覚者としても有名。東京泉岳寺の山門脇に墓碣銘があり当寺に墓がある。 北洋漁場を開いた高田屋とは親類。 東京工芸大学  山門を入ると本堂前にイチョウの木  山門を入ると左手に「水盤舎」「金毘羅堂」「位牌堂」が建つ  境内に掲げられた「瓦志納(お願い)」 当高龍寺は、寛永年間(1633)開創の曹洞宗の寺院であります。 木造では道内最大級のこの本堂(明治33年建立)をはじめ金毘羅堂、開山堂、位牌堂、山門等、永 年の風雪に耐えた屋根瓦の損傷がひどく此の度、平成の大修理を発願いたしました。只今、その 費用約3億円の捻出に苦慮している処であります。 ・・・・・・中略・・・・・・・ 瓦志納 一口 二千円以上の方には記念品を差し上げ、毎月志納者の御先祖様供養もしくはお願 い事祈願を致します。尚、御志納希望の方は備え付けの志納袋に志納金を入れて、庫裡一階総受 付にお立寄りの上ご協力下さい。 平成8年5月 国華山 高龍寺  境内から山門  傷心惨目(しょうしんざんもく)の碑。 碑面には「傷心惨目」。中国、唐の文人李華の作「古戦場を弔う文」からとったもので、文字 は中国南栄の忠臣岳飛の真跡を写したものである。  傷心惨目(しょうしんざんもく)の碑 明治2年(1869)5月11日、箱館戦争最大の激戦が箱館の市街地で行われた。当時の高龍寺は、 もっと坂の下にあり旧幕府脱走軍の箱館病院分院にあてられたが、同日、新政府軍の先鋒隊 が乱入し、傷病兵らを殺傷して寺に放火し、会津遊撃隊の者が多数犠牲となったという。 明治12年(1879)高龍寺は移転、翌13年に旧会津藩有志がこの碑を建て、斬殺された藩士を 供養した。 函館市  高龍寺本堂 本堂の屋根瓦の修理が平成の大修理として計画されていたが、その後どうなっているのか  本堂の扁額は「高龍寺」?  本堂の左に「羅漢堂」が建つ  本堂前から山門  山門の右側に、「水盤舎」「金毘羅堂」「位牌堂」  本堂以外の屋根瓦は修復されていた  境内にはいろんな墓碑 蟹工船 第二萬盛丸 遭難者墓 等  11:18 高龍寺から出て、山門方向の白塀  同場所から南側は赤レンガ塀。 この道は寺町通りで、外国人墓地はこの先を斜め右方向へ進む  寺町通りの道路脇に、「旧町名 台町」。 台町は、明治5年(1872)に設けられた町です。山背泊町の町はずれの高台の地に、弁天台場 が築造され函館の港口を見下ろすことができたことから付けられた町名といわれています。 この辺りの道路沿いには寺院が多いので花屋さんが多かった  11:21 寺町通りから斜め右側に入り進むと直ぐに、両側に赤レンガの塀と白いフェンス。 この辺りは函館山の西に位置する  赤レンガの門柱には、「中国人墓地」、「函館中華山荘」 所在地:北海道函館市船見町23 函館には、幕末から中国人が住み始めており、大半は海産物の貿易に携わっていた。 この墓地は、明治9(1876)年に、青森県下に漂着した中国人の遺体を埋葬するために、開拓使 から土地を借りたことに始まる。 当初の面積は、184坪(607㎡)しかなかったが、大正8(1919)年に隣接の土地を買収し、466坪 (1、538㎡)となった。この時に、周りをレンガ塀で囲み、現在のような体裁となった  中に入り下るとまた扉。 函館湾が見下ろせる絶景のポイントである。当時の開拓使もおおらかであったものだ。 この中の墓地内には、総檜造り瓦屋根の祠堂や「中華義塚」と彫られた石碑、炉跡のほかに、知 られているだけでも9基の石碑と4基の木碑がある。 この墓地は代々の華僑団体が管理を行っており、毎年、清明節(春分後15日日)と中元節(旧盆) には、祭祀が営まれ、紙銭を焚いて墓祭を行い、先人の冥福が祈られている。 この先には入らず  手前左には日本風の墓地  中国人墓地の向かい側にある、「外国人墓地(ロシア人墓地)」 入口の木柱は「在日ロシア人墓地」、「函館ハリストス正教会」  函館湾を見下ろす傾斜地に、ロシア軍艦の乗組員25名や白系ロシア人7名など全部で43基の 墓があります  外国人墓地(ロシア人墓地) ここが、ロシア人墓地として公式に認められたのは、明治3年(1870)のことで、当時の開拓使函 館支庁と在函5ヶ国領事との間で外国人墓地に関する協定が締結されました。 最も古い墓は、1859年6月29日(露暦)のアスコリド号の航海士ゲオルギィ・ボウリケヴィチのも のです。現在この墓地には、ロシア軍艦の乗組員25名や白系ロシア人7名など全部で43基の墓が あります。その中には、初代領事ゴシケーヴィチ夫人や領事館付属聖堂の読経者で、のちの魯学 校の教師として活躍したヴィサリオン・サルトフも葬られています。 故国はるかなる異郷に倒れたロシア人も、この墓地に安らかに眠り続けるでしょう  函館の街の西の端にある「外国人墓地」は、日米和親条約が締結され(1854年)、半年後の開港 が決まっていた函館の港を視察に訪れたペリー艦隊の一行の中の水兵2名が死亡し、彼らの埋葬 場所として提供したことに端を発する。この一帯が正式に外国人墓地に定められたのは、米、英、 デンマーク、ロシア、ポルトガルの在函五カ国領事が開拓長官に外国人墓地の永久保全を求める 願書を提出し、それが認められた明治3(1870)年のことだ。 現在、外国人墓地の土地を所有するのは函館市だが、「ロシア人墓地」、「ハリストス正教会墓 地」、「プロテスタント墓地」、「カトリック教会墓地」はそれぞれが柵で仕切られており墓地 の管理は各教会で行っている。 何故か、地蔵寺の寺門前にある「高清水近太夫墓」、道路脇には、お地蔵も立つ。 高清水近太夫墓の墓には、萬延元?中年(1860)五月十五日と刻まれていた  外国人墓地(プロテスタント墓地) 地蔵寺と道路を挟んで海側にある外国人墓地。手前の左の石塔は「万平塚(まんぺいづか)」  墓地は海を眼下に望む高台にあるため、天気の良い日の眺めは実にすばらしい。夏にはタクシー や徒歩でやって来た観光客が、柵の外から墓地を見て回る姿をよく見かける。だが、ここに眠る ロシア人やポーランド人2の親族が墓を訪れることはほとんどない。それに代わるかのように、 近年は毎年5月になると札幌からロシア総領事館の方々が同胞の眠る墓地にやって来る。ロシア 極東大函館校のロシア人教師や日本人教職員が加わり、墓地清掃を行うためだと  外国人墓地(プロテスタント墓地) 誰ということなくこの墓地を外国人墓地と呼んでいるが、必ずしも外国人ばかりでなく、キリ スト教徒である日本人の墓も混じっている。しかし、当時函館で他界した外国人は、ほとんど この墓地に埋葬されていることから、外国人墓地の名ができたと考えられている。 古くは、安政元年(1854)4月ペリーが艦隊を率いて来航したとき死亡した水兵ウォルフ(55歳)、 レミック(19歳)の墓をはじめ、ドイツ代理領事ハーバー、デンマーク領事デュース、函館で倉 庫業を営んでいたイギリス人スコットの墓など、40基がある。 函館市  函館湾を見下ろす  曹洞宗 延命山 地蔵寺 所在地:北海道函館市船見町23-2  本堂の扁額は「延命殿」  門前前に建つ「有無両縁塔」  有無両縁塔 この「有無両縁塔」は、元治元年(1864)に、当時の遊郭の経営者たちが、引き取り手のない遊 女などを供養するために、合同で建立した供養塔である。 かつて山ノ上町と呼ばれた界隈(現在の船見町周辺)には、多くの遊女屋があって賑わっていたが、 箱館奉行が安政5年(1868)に、その一画を山ノ上遊郭として公認してからは、整備も進んでいっ た。さらに、翌年の開港に伴い、日本各地の商人や外国人の往来が盛んになり、遊郭も一層の賑 わいをみせるようになった。 この碑は、開港という新しい時代の陰に、遊郭で働き、ここで生涯を終えざるを得なかった女性 たちがいた事実を残すもので、台石には建立者たちの名が刻まれている。 函館市  門前の「有無両縁塔」に対して建つ、「万平塚(まんぺいづか)」。 石川啄木の歌に、「むやむやと 口の中にてたふとげの事を呟く 乞食もありき」というのがある が、この乞食こそ明治から大正にかけての函館の名物男で名を万平といった。 ユーモアがあり、人から恵んでもらわない気骨のある乞食で、毎朝ゴミ箱を探し歩き、その家の 人物評を日記風に書き残した。 一例を挙げると「11月1日(明治39年)今朝好天気なれば先以て山田邦彦君(函館区長)の芥箱を探 しにゆく。流石に山田君の夫人は、文明の空気を吸われつつあり、豚の脂身一塊、大根の皮と共 に捨てられたるは、西洋料理の稽古最中と覚ゆ・・・・・」などとある。 この塚は、大阪から所用で来た鉄工場主「藤岡惣兵衛」が、万平にタバコの火を借りようとした 際「帽子も取らずに」となじられたが、その人柄に感じ入り、大正4年(1915)万平の死後、供養 塔として函館の知人の協力を得て建てたものである。 函館市  11:29 函館市内の一番西側に来、ここで引返すことに。 境内の隅に鎮座する大師構中  - 続く - お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

|