|

|

|

カテゴリ:電動アシスト自転車で

茅ヶ崎市観光協会から、ゆかりの地MAPに記載されている、「御霊神社」を訪れることに。

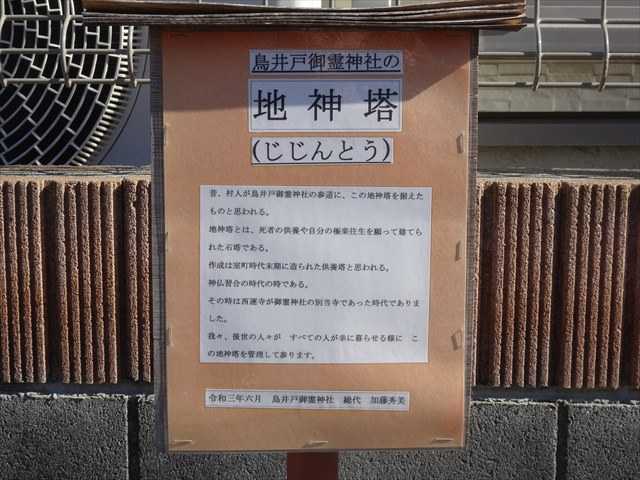

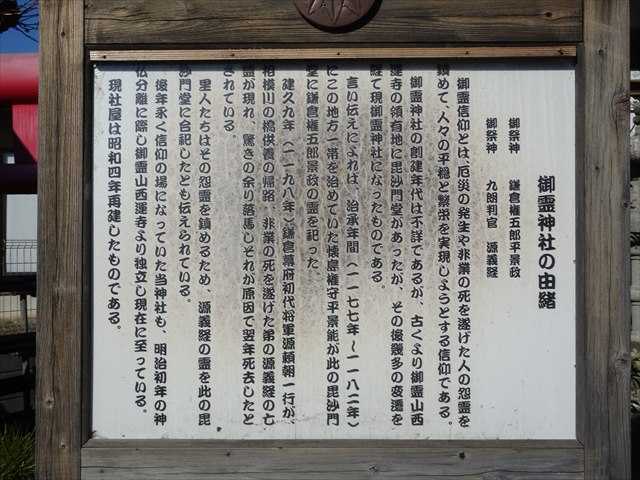

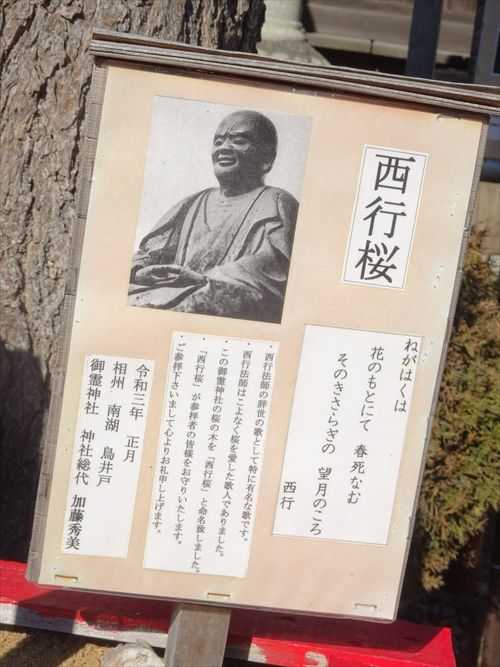

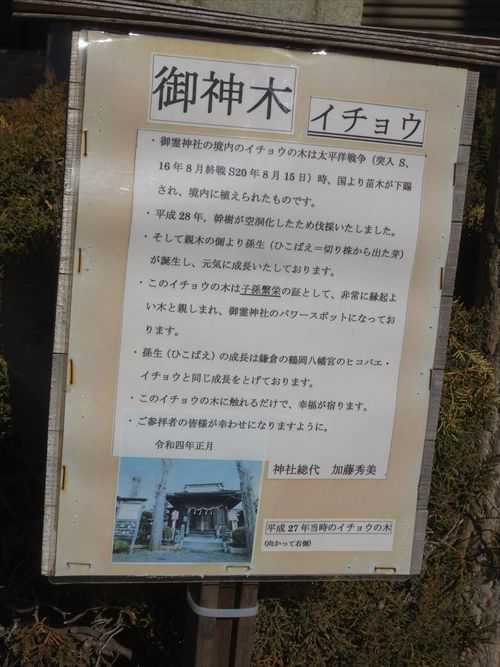

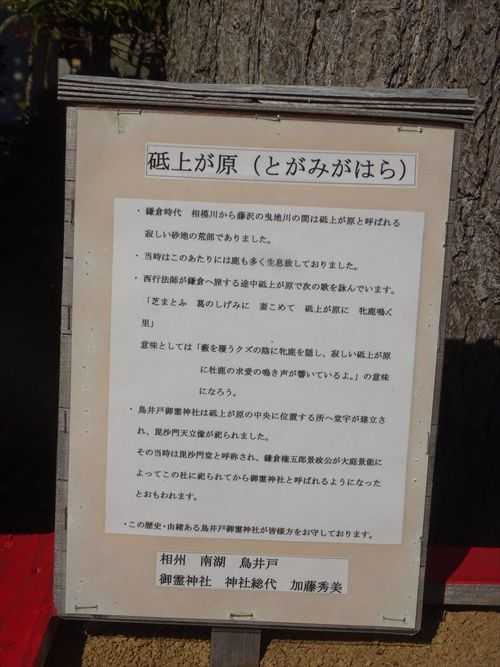

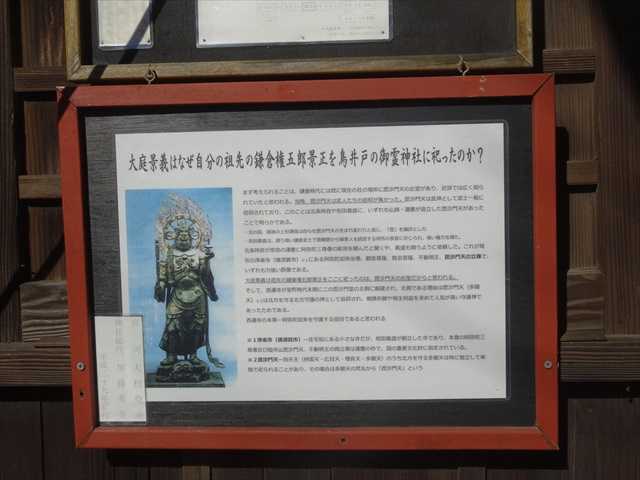

2月24日(木) 14:15 スマホの案内で国道1号を西に向かい、南湖入口交差点を左折して「南湖通り」を南下すると JR東海道本線の「最乗寺踏切」。 東京から、59K731M 茅ヶ崎市十間坂2-6  14:25 南湖通りから右側(西方向)へ入りくねくねと住宅街を進む。茅ヶ崎の南側の住宅街は 迷路のようになっている。 御霊神社(ごりょうじんじゃ) 所在地:神奈川県茅ヶ崎市南湖2丁目9-10 鳥居の前に、神社の石柱と赤いポストが建つ。  鳥居から社殿への参道脇に、「地神塔(じじんとう)」。  鳥井戸御霊神社の地神塔(じじんとう) 昔、村人が鳥井戸御霊神社の参道に、この地神塔を据えたものと思われる。 地神塔とは、死者の供養や自分の極楽往生を願って建てられた石塔である。作成は室町時代末期 に造られた供養塔と思われる。神仏習合の時代の時である。 その時は西運寺が御霊神社の別当寺であった時代でありました。我々、後世の人々がすべての人 が幸に暮らせる様に、この地神塔を管理して参ります。 令和三年六月 鳥井戸御霊神社 総代 加藤秀美  鳥居をくぐり進むと小さな社殿。  御霊神社の由緒 御祭神 鎌倉権五郎平景政 御祭神 九郎半官 源義経 御霊信仰とは、厄災の発生や非業の死を遂げた人の怨霊を鎮めて、人々の平穏と繁栄を実現しよ うとする信仰である。 御霊神社の創建年代は不詳であるが、古くより御霊山西運寺の領有地に毘沙門堂があったが、そ の後幾多の変遷を経て現御霊神社になったものである。 言い伝えによれば、治承年間(1177~1182年)にこの地方一帯を治めていた懐島権守平景能が此 の毘沙門堂に鎌倉権五郎景政の霊を祀った。 建久九年(1198)鎌倉幕府初代将軍源頼朝一行が、相模川の橋供養の帰路、非業の死を遂げた弟の 源義経の亡霊が現れ、驚きの余り落馬しそれが原因で翌年死去したとされている。 里人たちはその怨霊を鎮めるため、源義経の霊を此の毘沙門堂に合祀したとも伝えられている。 後年永く信仰の場になっていた当神社も、明治初年の神仏分離に際し御霊山西運寺より独立し現 在に至っている。 現社屋は昭和四年再建したものである。  社殿前には「御霊神社 神社総代 加藤秀美」さんの説明板が並ぶ。  拝殿の扁額「御霊神社」。  社殿の前に植樹された「西行桜」。  西行桜 「ねがはくは 花のもとにて 春死なむ そのきさらぎの 望月のころ 西行」 ・ 西行法師の辞世の歌として特に有名な歌です。 ・ 西行法師はこよなく桜を愛した歌人でありました。 ・ この御霊神社の桜の木を「西行桜」と命名致しました。 ・ 「西行桜」が参拝者の皆様をお守りいたします。 令和三年 正月 相州 南湖 鳥井戸 御霊神社 神社総代 加藤秀美  イチョウの木は上部を伐採されている。  社殿の右前に孫生(ひこばえ=切り株から出た芽)の「御神木 イチョウ」。  「御神木 イチョウ」 ・ 御霊神社の境内のイチョウの木は太平洋戦争(突入 S16年8月終戦S20年8月15日) 時、国より苗木が下賜され、境内に植えられたものです。 ・ 平成28年、幹樹が空洞化したため伐採いたしました。 ・ そして親木の側より孫生(ひこばえ=切り株から出た芽)が誕生し、元気に成長いた しております。 ・ このイチョウの木は子孫繁栄の証として、非常に縁起よい木と親しまれ、御霊神社 のパワースポットになっております。 ・ 孫生(ひこばえ)の成長は鎌倉の鶴岡八幡宮のヒコバエ・イチョウと同じ成長をとげ ております。 ・ このイチョウの木に触れるだけで、幸福が宿ります。 ・ ご参拝者の皆様が幸わせになりますように。 令和四年正月 神社総代 加藤秀美  砥上が原(とがみがはら) ・ 鎌倉時代 相模川から藤沢の曳地川の間は砥上が原と呼ばれる寂しい砂地の荒部で ありました。 ・ 当時はこのあたりは鹿も多く生息致しておりました。 ・ 西行法師が鎌倉へ旅する途中砥上が原で次の歌を詠んでいます。 「芝まとふ 葛のしげみに 妻こめて 砥上が原に 牝鹿鳴く里」 意味としては「薮を覆うクズの陰に牝鹿を隠し、淋しい砥上が原に牝鹿の求愛の 鳴き声が響いているよ。」の意味になろう。 ・ 鳥井戸御霊神社は砥上が原の中央に位置する所へ堂宇を建立され、毘沙門天立像が 祀られました。その当時は毘沙門堂と呼称され、鎌倉権五郎景政公が大庭景能によ ってこの社に祀られてから御霊神社と呼ばれるようになったとおもわれます。 ・ この歴史・由緒ある鳥井戸御霊神社が皆様方をお守しております。 相州 南湖 鳥井戸 御霊神社 神社総代 加藤秀美  御霊神社の狛犬 うずくまった姿勢の獅子に似た一対の像は、御霊神社の狛犬です。魔よけために神殿の 前に置かれています。 御霊神社を守護すると共に参拝者の皆様も御守りいたしております。皆様が平和に暮ら せますように・・・。 鳥井戸御霊神社 神社総代 加藤秀美  口をあいている方が阿形。  口をとじている方が吽形。  大庭景義はなぜ自分の祖先の鎌倉権五郎景正を鳥井戸の御霊神社に祀ったのか? まず考えられることは、鎌倉時代には既に現在の社の場所に毘沙門天のお堂があり、近郊では広 く知られていたと思われます。当時、毘沙門天は武人たちの信仰が篤かった。毘沙門天は武神と して武士一般に信仰されており、このことは北条時政や和田義盛に、いずれも仏師・運慶が造立 した毘沙門天があったことで明らかである。 ・ 北の国、越後の上杉謙信は自らを毘沙門天の生まれ変わりと信じ、「毘」を旗印とした。 ・ 和田義盛は、誇り高い鎌倉武士で源頼朝から御家人を統括する侍所の長官に任じられ、強い 権力を得た。 北条時政が奈良の運慶に阿弥陀三尊像の彫刻を頼んだと聞くや、義盛も競うように依頼した。こ れが現在の浄楽寺(横須賀市) ※1 にある阿弥陀如来坐像、観音菩薩、勢至菩薩、不動明王、毘沙 門天の立像で、いずれも力強い群像である。 大庭景義は祖先の鎌倉権五郎景正をここに祀ったのは、毘沙門天のお堂だからと思われる。 そして、西運寺が室町時代末期にこの毘沙門堂の北側に創建され、北側である理由は毘沙門天( 多聞天) ※2 は北方を守る北方守護の神として信仰され、戦勝祈願や現生利益を求めて人気が高 い守護神であったためである。 西運寺の本尊ー阿弥陀如来を守護する役目であると思われる。 ※1 浄楽寺(横須賀市) 住宅街にある小さな寺だが、和田義盛が創立した寺であり、本尊の阿弥陀三尊像及び脇侍 仏毘沙門天、不動明王の両立像は運慶の作で、国の重要文化財に指定されている。 ※2 毘沙門天 四天王(持国天・広目天・増長天・多聞天)のうち北方を守る多聞天は特に独立して単独で 祀られることがあり、その場合は多聞天の梵名から「毘沙門天」という。  御霊神社の左側にある「稲荷社」の「御霊稲荷」。  御霊稲荷  扁額は「御霊稲荷」。  御霊神社の西側から社殿を望む。 廻りには民家が迫る。  御霊神社の北側に隣接する西運寺へ。 浄土宗 西運寺(さいうんじ) 所在地:神奈川県茅ヶ崎市南湖2丁目9-34 本堂の前に手入れが行き届いた立派な松。  本堂の扁額「西運寺」  本堂前に「地蔵菩薩」。  本堂の左側に観音堂。  観音堂の扁額「観音堂」。  観音堂の前に、絵馬が無料「ご自由にどうぞ」と。  無料と言っても浄財は・・・、小銭がなく諦める。  観音堂の左側に無縁仏の墓石が並ぶ。 後方はJR東海道本線。  六地蔵が並ぶ。  民家の間に山門。寺標の石碑には「御霊山浄土宗 西運寺」。  山門の扁額「御霊山」。  樹齢 百年以上の松。  松の下の石碑には「南無阿弥陀仏 西運寺旅行会」。  年輪を感じさせる幹。  ー 続く ー お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2024.05.20 20:39:49

コメント(0) | コメントを書く

[電動アシスト自転車で] カテゴリの最新記事

|