|

|

|

カテゴリ:沖縄旅行

沖縄の旅も四日目、この日は「中部地区」の史跡巡りへ。

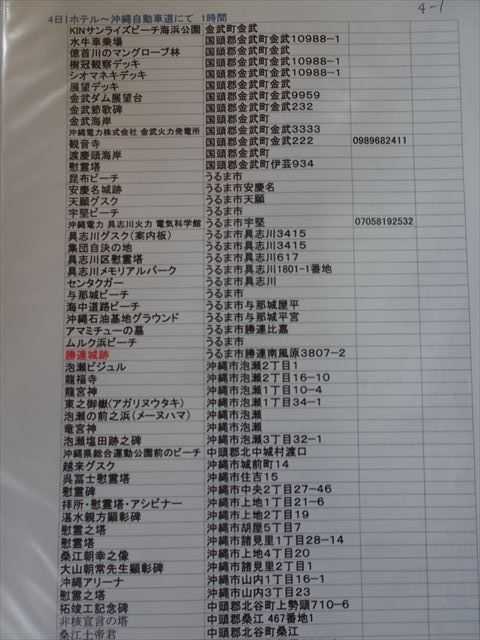

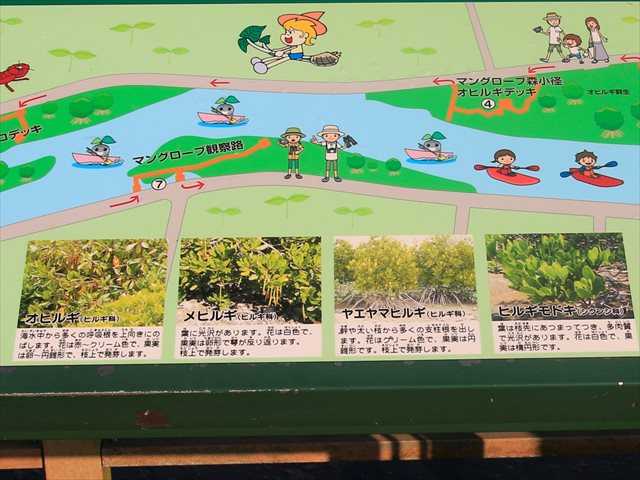

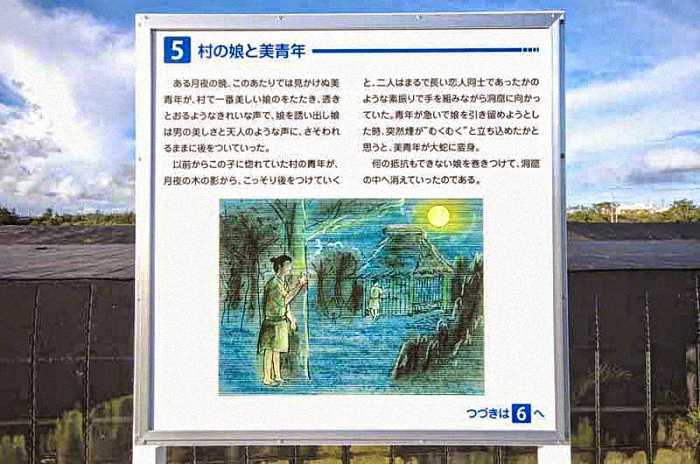

9月28日(水) 6:30 この日も天気は良く、5時半には起床ホテルを出発。 タウンプラザかねひでにしのまち市場 所在地:沖縄県那覇市西3丁目3-4  営業時間は、OPEN 9:00 CLOSE 1:00  今日の予定ルート 往路は高速道沖縄道を使用して北上、金武(Kin)インタへ。  今日も1/3 ~ 3/3と多いがどれだけ訪れることができるか。 勝連城はスタンプ捺印で是非。  6:42 宿泊ホテル前を抜け那覇I.Cへと向かった。  国道329号(那覇東バイパス)の壷川第一交差点にあるモノレール「ゆいレール」の壷川駅。  国道329号(那覇東バイパス)を進み、車窓の前方に漫湖に架かる「とよみ大橋」。 今回の旅で何回通過したかと思いながら今日もハンドルを握る。  6:56 那覇I.Cを入り料金所へとヤシ並木を進む。 この辺りは、島尻郡南風原(はえばる)町新川。  7:22 沖縄道を走り26分ほどで金武(Kin) I.C出口へ到着。  金武(Kin) I.C出口へと向かう。  金武(Kin) I.C料金所。 この日の最初の目的地は「水牛車乗場」をカーナビにセット。  金武(Kin) I.Cを出て左折し、国道329号へ進む。  国道329号(金武バイパス)の右前方に「沖縄電力株式会社 金武火力発電所」。  逆光に聳える金武火力発電所の煙突  交通量の少ない国道329号(金武バイパス)を進む。  国道329号(金武バイパス)を北上。 先日の27日は、安倍元首相の国葬でパトカーも少なかったか? 今日からは税金を集めるために取締りも厳しくなるのではと思いながら交通違反に注意!  国道329号(金武バイパス)は片側1車線のため対向車に注意。  前方は金武BP1号橋。  カーナビの案内はこの先の国道329号(金武大通り)と合流し直ぐ先を左折し坂を下る。  先程走って来た国道329号(金武バイパス)を見上げる。  7:35 水牛車乗場:ふくらしゃや 所在地:沖縄県国頭郡金武町金武10988-1 来た道を振り返る。水牛車に乗って沖縄の亜熱帯特有のマングローブを見ながらゆられながら ゆっくりと沖縄時間が流れます! 所要時間は約45分、大人 1,500円、期間:通年(要予約)。  心のんびり「水牛車体験」 5頭の水牛を紹介しており、北海道千歳から来た水牛も2頭。  水牛車が3台  牛舎には水牛が3頭いた。  水牛はもともとは沖縄にいたものではなく、農業で畑を耕すため、台湾から連れて来られたと。  案内人は地元の優しい青年インストイラクターが、沖縄の地元ならではのディープな楽しいお 話も混ぜ合わせながら楽しくご案内! マングローブを見た帰りには沖縄の三味線を聞きなが ら癒やしの時間が流れます!と。  水牛車乗場の隣に展望台。  億首川に架かる福花橋(ふっかばし)。 南方向に先ほど見た沖縄電力株式会社 金武火力発電所の煙突。  億首川(おくくびがわ)の上流側。 恩納岳から金武町内を流れて金武湾にそそぐ億首川は、全長約8km。川の水と海水が混ざりあ う河口近くには、沖縄本島では唯一、4種類ものヒルギが群生するマングローブ林がある。 水辺の生き物やバードウォッチングが楽しめる場所として人気を集めています と。  展望台を降り遊歩道から、静かな水面に「マングローブ林」が映り込む。 この時間帯は満潮時であったか。干潮時にはどのような光景に・・・。  マングローブ林をズームアップ。 左側は先程通った国道329号(金武バイパス)の金武BP1号橋、正面奥に金武大橋。  干潮時には砂浜が現れるのであろう。  億首川に架かる福花橋(ふっかばし)。 橋の北側の門柱には「億首川」「福花橋」と漢字標示のため入口側であろう。 奥首川の名前の由来は、億首川とは首が億もあるので怖そうな名前の川です。 川の名前は地名 から名付けられています。 敵の首を数億も切り落としたことに因んで名付られたようです。 億とは、数え切れないほど多くという意味のようです。  福花橋(ふっかばし)  福花橋を渡った右側に「展望デッキ」があった。 展望デッキに「金武町億首川プロムナード(散策路)」の案内板。 億首川は、生物の多様性が高く、学術的にも貴重であることから環境省の「日本の重要湿地」 として選定されている。同地域には、本島ではここでしか見ることが出来ない4種類のマング ロープが自生している。また、県内でも数少ない水田(水芋・水稲)が広がり、渡り鳥の飛来地 として約30種類の鳥を観察することができる。このような、貴重な自然環境の保全と共生を図 りながら、自然体験学習と環境学習の場となっています。  4種類の「ヒルギ」が紹介されていた。左から、 ● オヒルギ(ヒルギ科) 海水中から多くの呼吸粮を上向きにのばします。花は赤~クリーム色で、果実は卵~円錐 形で、枝上で発芽します。 ● メヒルギ(ヒルギ科) 葉に光沢があリます。花は白色で、果実は卵形で萼が反り返ります。枝上で発芽します。 ● ヤエヤマヒルギ(ヒルギ科) 幹や太い枝から多くの支柱根を出します。花はクリーム色で、果実は円錐形です。枝上で 発芽します。 ●ヒルギモドキ(シクンシ科) 葉は枝先にあつまってつき、多肉質で光沢があります。花は白色で、果実は楕円形です。  渡り鳥の飛来地としても知られており約30種類の鳥を観察することができる。 「億首川の野鳥」案内板。  左側の渡り鳥  右側の渡り鳥 飛来時には多くのカメラマンが訪れるのであろう。  億首川の河口から4つの橋が見れると。 この辺りではカヤックも楽しめるようだ。  福花橋の北側に展望台、水牛車乗場がある。  億首川河口の先の太平洋には貨物船が横切る。  福花橋を戻り、水牛車乗場。 早朝八時前で他の観光客はおらず我々のみ。  橋を渡り左折するとあったのが「日秀上人と福花原・物語」案内板。 物語は 1⃣ 番よりお読みください。 1⃣ 番はこの200m先、一番奥の看板になります。  頭上でセミがうるさく鳴いていたので探し見つける。  しかしピントが合わずピンボケに。  旅友が撮影した写真「オオシマゼミ」。 奄美大島 ~ 沖縄本島周辺に分布し、ヤンバルの山々は9~11月にはこのセミの鳴き声で包まれ、 ピークは9月中旬から10月下旬頃までで、カンカンカン・・・と鳴く。  1⃣ 日秀上人フナヤに漂流 永正年間(1504~1520) 和歌山県から唐(中国)に行く途中の一隻の半壊状態の船が、金武のフ ナヤ(福花港)に流れ着いた。ちょうど船が流れ着いたころ作業をしていた若者が流れ着いた船 を見つけ、乗り込んで調べてみるとかろうじて生きているかのような坊さんが。 船底にしがみつきうつぶせになって倒れていた。若者は坊さんを助け、持っていた弁当をあた ため、お粥をつくり差し上げた。 お粥をすすっているうちに坊さんの体力は回復し、立ち上がって海を見渡し、笑みをいっぱい 浮かべて大きな声を張り上げ「ほこらしゃやみなと」と発した。 しばらくすると坊さんはのどが渇いた様子で若者に飲み水はないかと尋ねると、若者は村はず れの湧水の出る場所に案内した。坊さんは新鮮な冷たい水を一口飲んだだけで身震いし「なん とおいしい水だろう。この水でお茶を沸かし飲むときっと素晴らしい味がするだろうと」若者 に教えた。 つづきは2⃣へ  以下は、訪ねなかったのでネットから。 2⃣ 日秀上人と若者 すっかり落ち着きを取りもどした坊さんはそれまでのいきさつを若者に話した。 若者はこの坊さんが日秀上人という身分の高い僧であることを初めて知り、急にこちこちに なりへりくだった態度をとった。 「坊さんはそうかたくならなくてもよい、あなたは命の恩人だ。何かお礼をせねば、私にで きることがあれば何でも申し述べよ」と、上人に若者は「何もほしくはございません、あた りまえのことをしたまでです・・・。あえて申し上げるなら物はいつかなくなってしまいま す。それで・・姓を賜りたいのですが」どんな姓がほしいのか尋ねると、若者は北を指差し 「この丘の向こうの山のふもとにある川は先祖代々はじめ、多くの村人の生活に大変役に立 ってきた由緒ある川です。名はヒジャガーと言います。その川の名を授けてもらえれば大変 光栄に思うのですが」と願い出ると、上人はこの名が幸せをもたらすように唱えてあげた。 「さあ、今日からお前の名字は比嘉だ。この名に誇りを持って使うがよい」と若者に命名 した。 つづきは3⃣へ  3⃣ 福花・茶井(サーガ)の由来 この話が村中に伝わっていくうちに、日秀上人の申された「ほこらしゃやみなと」の言葉か らその浜あたりは福花と呼ばれ、また湧水が出るところを茶井(サーガ)と呼ぶようになった そうだ。 茶井は後々、おいしい水所として首里までその名が届き、役人が金武に立ち寄るときは、必 ずといっていいほど、ここの水を飲んでいったという。 つづきは4⃣へ  4⃣ 日秀上人と村人 金武の若者に助けられた日秀上人は、村のために何か役に立ちたいと考えていた。 上人は農業についても相当な知識があり、農産物の栽培や管理、特に稲作については、それ までは経験だけを頼りにしてきた村人に新しい方法を教えた。 その成果の素晴らしさに、村人はびっくりし「白砂か米に化した」という謡までうたわれる ようになり、上人の指導のおかげで村はしばらく豊作が続き、大変栄えていたという。 それ以来、村人は日秀上人のことを「神人(カミンチュ)」だと崇めるようになった。 ところでその頃、村をひっそりとさせるような恐ろしい事件が起きた・・・。つづきは5⃣へ  5⃣ 村の娘と美青年 ある月夜の晩、このあたりでは見かけぬ美青年が、村で一番美しい娘のをたたき、透きとお るようなきれいな声で、娘を誘い出し娘は男の美しさと天人のような声に、さそわれるまま に後をついていった。 以前からこの子に惚れていた村の青年が、月夜の木の影から、こっそり後をつけていくと、 ニ人はまるで長い恋人同士であったかのような素振りで手を組みながら洞窟に向かっていた。 青年が急いで娘を引き留めようとした時、突然煙が”むくむく”と立ち込めたかと思うと、美青 年が大蛇に変身。 何の抵抗もできない娘を巻きつけて、洞窟の中へ消えていったのである。 つづきは6⃣へ  6⃣ 大蛇 実はこの大蛇、洞窟の中に住み、人間、特に若い美しい女性の生肝を常食にしていることで、 村人から大変恐れられていたのだ。その昔、洞窟に続いてるといわれる大川で、水を汲みに くる若い女性が次々と襲われたり、大川や洞窟近くの農作物が被害にあう事件が相次いだ。 大蛇のせいだと知った村人たちは、その周辺には近づかないよう注意し合っていた。しかし 長い問被害がなかったことから大蛇は死んだものと信じ込まれていた。 それでも村人は大川や洞窟から遠ざかり近くで農作物を植えたりすることも避けていた。 ところが腹を空かせた大蛇は大川に現れてはみたものの人間は来ないし、近くに農作物も みあたらないため、我慢できなくなり人間に化け、人家にまで忍び込むようになった。 つづきは7⃣へ  7⃣ 日秀上人と大蛇 娘がさらわれたことが村中に広まると、村人はいつか我が身、あるいは我が娘にふりかかる ものかと、気が気で夜も眠れず、外に出かけることさえできなかった。急にひっそりした村 のことを心配した上人は、娘を持つ家を訪ねては、娘を隠していたり、親子でしくしく泣い ている様子を見て、たいそう心を痛めた。 さっそく上人は自ら洞窟の前て呪文を唱え、大蛇がニ度と出られないように洞窟に封じ込め た。それ以来、大蛇の被害はなくなり.村は再び栄え始めたそうだ。 終わり  億首川のマングローブ林にある「シオマネキデッキ」へ。  この場所で観られる生物が紹介されていた。 オキナワハクセンシオマネキ(スナガニ科) ・河口干潟、マングローブ干潟に生息している。 ・甲は平滑無毛で後方にかけてやや狭まる。 ・オスは甲幅の倍もある大きなハサミを振り動かして、メスに求愛する。 ・大きなハサミは食事の時には使えないため、オスはメスよりも2倍のスピードで砂を口に運ぶ。 ヤエヤマシオマネキ(スナガニ科) 北部ダム事務所提供 ・河口や干潟に生息するシオマネキの一種。 ・オスは片方のハサミが大きくなっている。 ・マングロープ周辺などで見られ、底質が泥っぽいところを好む。 ・大きなハサミの下のつめが赤褐色をしている。 ベニシオマネキ(スナガニ科) ・赤い体色が遠くからでもよく目立つ。 ・とても臆病で近づくとすぐに巣穴にかくれる。 ・オスは片方のハサミが大きくなっている。  見上げると前方の樹冠観察デッキの上にアオサギ。  ズームアップするが直ぐに飛び立つ。  右側のオヒルギ群生の中に「樹冠観察デッキ」がある。  7:55 下流側の福花橋、この辺りのマングローブ林はメヒルギ群生。 波静かで水かがみが綺麗だった。  ー 続く ー お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[沖縄旅行] カテゴリの最新記事

|