|

|

|

カテゴリ:沖縄旅行

八重瀬町の港川遺跡公園の散策を続ける。

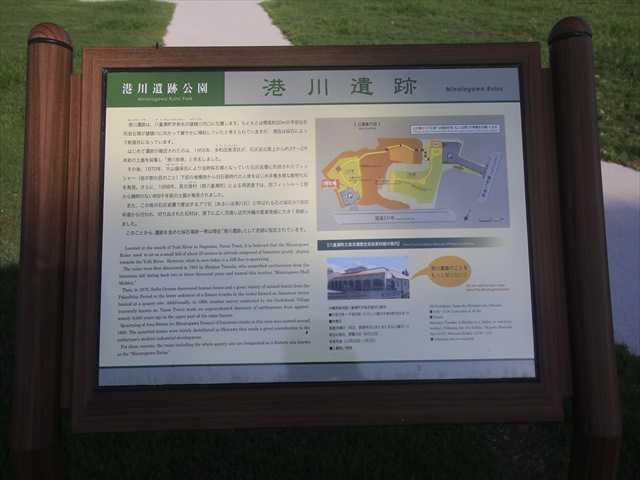

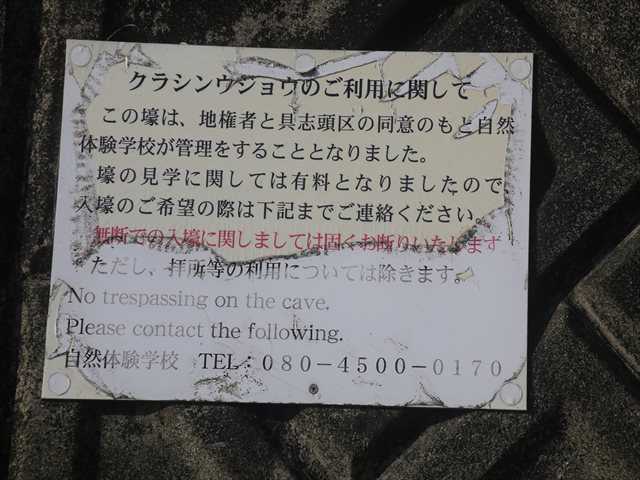

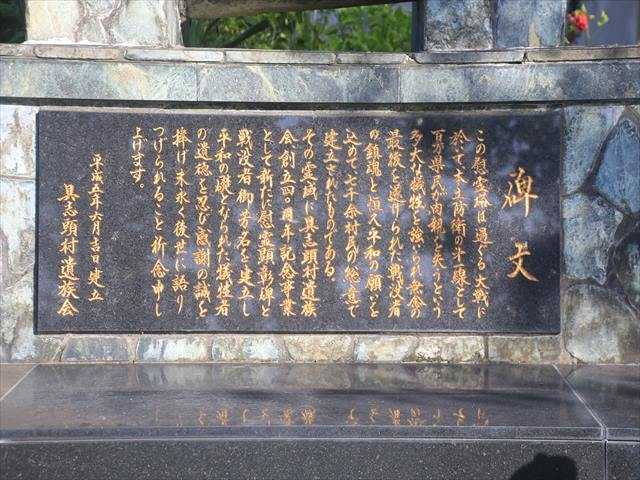

八重瀬町(やえせちょう) 沖縄本島南部に位置する町である。2006年1月1日、島尻郡東風平町と具志頭町が合併して誕生 した。当初は南風原町、大里村(現在は南城市の一部)を含む4町村で法定協議会を設けて協議し ていたが、南風原町の離脱により協議会が解散となり、2町村のみで合併することとなった。 総人口:31,686人(推計人口、2022年10月1日)、人口密度:1,175人/k㎡ 町の木:リュウキュウコクタン、町の花:マリーゴールド 町の花木:ヒカンザクラ、町の魚:トビウオ 下記写真は、町内に現存する最古のシーサーといわれる「富盛のシーサー」で、沖縄県指定有形 文化財に指定されている。写真はネットから。  9月29日(木) 8:05 港川遺跡公園 所在地:所在地:沖縄県島尻郡八重瀬町長毛293-2 公園の下広場、正面に階段がありこの後この階段を登り上のエリアへ向かう。  階段を上り上の段へ新しく整備された歩道を進む。  石切(採石)場跡  石切(採石)場跡にも拝所が設けられているのであろうか。  中央部の切込みをズームアップ。  港川遺跡公園 石切(採石)場跡 八重瀬町字港川及び字長毛周辺では1900年代頃からこの地で産出する石灰岩の石切(採石)事業 がはじまり、当時各地を往来する馬車や商船である山原船(やんばるせん)により県内各地へと 供給されました。 産出する石は琉球石灰岩の一種で「牧港石灰岩」と呼ばれるものですが、岩肌が粗く、見た目 が粟おこしと呼ばれるお菓子に似ていることから地元では「粟石」(または港川石)という名で 呼ばれています(以下粟石)。切り出された粟石は比較的加工が容易なため、家畜小屋や屋敷の 石垣、墓などの建築資材として広く用いられ現在でも民家の石垣などに使用されている粟石を みることができます。 この地では石切場を「イシアナ」と呼び、石切場で働く人は「イシアナー」と呼ばれました。 イシアナーは地元のみならず県内各地から移住した人々が多く、昭和15年以前には300人~ 500人のイシアナーがいたとされます。当時、石切により活気に溢れた長毛集落には歯科医院 や料亭、銭湯など様々な商業施設が立ち並び大きな賑わいをみせていました。 しかし、盛んに行われた石切事業ですが、沖縄戦後は機械化による硬質の石灰岩の加工技術の 確立やコンクリートの普及などにより次第にこの地の石切は下火となりました。 現在、公園内でみられる石切の痕跡は人力により道具を用いた際にできたもので、これら岩に 残された痕から石切の方法や切り出した石のサイズなど、当時の作業のようすを窺い知ること ができます。なお、石切の痕跡は公園内のみならず周辺地域のさまざまな場所で露頭する岩盤 面や、満潮時に水没する港川漁港南側の海岸部などでも見ることができ、往時の活況を示す産 業遺構として存在しています。  港川遺跡公園 波状文土器出土地 1998年に具志頭村(現八重瀬町)教育委員会により港川遺跡西側の崖上部で発掘調査が行われ、 石灰岩の割れ目内に堆積した礫混じりの赤土の地層約2メートル下から1個体の土器がつぶれた 状態で出土しました。 出土した土器は口縁部の外側に波のような複数の文様(波状文)を横方向に施す特徴から「波状 文土器」と呼ばれ、口縁部の直径が約32センチ、器の高さが約40センチで底部が尖る大型の 深鉢形土器であることがわかりました。 また、土器が出土した際にすぐ側で見つかった貝類イモガイを使用して放射性炭素年代測定を 行ったところ、約9千年前 (縄文時代早期) の年代値が得られました。 港川遺跡出土の波状文土器は器の全体像 (器形) を復元することができる貴重な資料であり、 沖縄の土器文化を研究するうえでもとても重要な遺物となっています。  今年、令和4年(2022) 4月に開園した新しい公園で上広場である。  港川遺跡公園 港川遺跡 港川遺跡は、八重瀬町字長毛の雄樋(ゆうひ)川河口に位置します。もともとは標高約20mの平 坦な石灰岩丘陵が雄樋川に向かって緩やかに傾斜していたと考えられていますが、現在は採石 によって断崖状になっています。 はじめて遺跡が確認されたのは、1955年、多和田真淳氏が、石灰岩丘陵上から約3千~2千年 前の土器を採集し「港川貝塚」と命名しました。 その後、1970年、大山盛保氏により当時採石場となっていた石灰岩層に形成されたフィッシャ ー(岩の割れ目のこと)下部の堆積物から旧石器時代の人骨をはじめ多種多様な動物化石を発見。 さらに、1998年、具志頭村(現八重瀬町)による再調査では、同フィッシャー上部から類例のな い約9千年前の土器が発見されました。 また、この地の石灰岩層で産出するアワ石(あるいは港川石)と呼ばれる石の採石が1900年頃か ら行われ、切り出された石材は、県下に広く流通し近代沖縄の産業発展に大きく貢献しました。 このことから、遺跡を含めた採石場跡一帯は現在「港川遺跡」として史跡に指定されています。  【 公園案内図 】 案内図には「土器出土地」、「採石跡」、「港川人出土地」が記されている。 現在地は国道側(上段)の駐車場。下側にはトイレ施設がある。  こちらにも拝所らしきものが。  上広場の隅にあるブロックに囲まれたこの建物は?  南方向に雄樋川に架かる国道331号の雄樋川大橋を見る。  国道331号に立つ「雄樋川 (Yuhigawa Riv.) 」  石切(採石)場跡  港川遺跡公園の上広場から下広場を見下ろす。 階段下に、トイレ、駐車場がある。  下広場から雄樋川大橋を見上げる。  下広場脇に咲いていた花。  ピンクが鮮やかでズームアップ。  8:10 岩肌の上に咲く花。 港川遺跡公園を後にし、次の「具志頭城址公園」へ向かう。  8:17 白水車海老養殖場 所在地:沖縄県塩尻郡八重瀬町具志頭1606 旅友のナビで進み途中にあった車エビ養殖場、車を停め車中より撮影。  車エビは平均15cmほどでメスは30㎝近く大きくなるものもいるんだとか。体を丸めたときの 縞模様が車輪のように見えることから車エビと呼ばれたそうで、昼間は砂に潜っていて夜にな ると活発に動き回る夜行性。昭和38年に山口県秋穂町で初めて車エビの養殖が始まり、そこか ら徐々に車エビの養殖技術が広がり、今や沖縄県が車エビ生産量日本一!  その養殖日本一の沖縄県八重瀬町で、長年に渡り車エビ養殖一筋の白水養殖さんでは、与える 餌は国内産にこだわり、活きが良く、身が締り、特徴でもある縞模様が美しいエビは沖縄県内 は勿論、全国へ生きたまま発送していますと。  作業員は酸素ボンベを背中に背負い潜って作業をしていた。  道路を挟んだ反対側の水槽は空状態になっていた。 この水位が最低水位なのか。  ネコチャンも動き回り管理しているのか。  8:20 暗御門 (くらしんうじょう) 養殖場を抜け坂道の途中で車を停め、階段を上る。 14世紀ごろ築かれた城の地下には、暗御門と呼ばれる自然の洞穴があり、そのなかに、琉球王 国の初代田王、尚巴志にゆかりのある墓が、今も残されています。琉球王国とゆかりが深く、 地域の人たちにとって神聖な場所とされてきたこの「暗御門の壕」に、日本軍は陣地をつくり ました。壕には数十人の日本兵が息を潜めていたといいます。  階段入口に、 クラシンウジョウ(暗御門)のご利用に関して この壕は、地権者と具志頭区の同意のもと自然体験学校が管理することになりました。 壕の見学に関しては有料となりましたので、入壕のご希望の際は下記までご連絡ください。 無断での入壕に関しましては固くお断りいたします。 ただし、拝所等の利用については除きます。 自然体験学校 TEL:080-4500-0170  この急な階段を上るが旅友が戻り、「車で上まで行こう」と。 「暗御門」はこの階段の上にあったようだが。  階段下の岩崖の下に拝所があった。  8:22 具志頭城址公園 所在地:沖縄県島尻郡八重瀬町具志頭 暗御門前から急な坂を上り具志頭城跡公園の駐車場へ到着。 案内板によればこのグスクが築城されたのは十四世紀初頭とされ、英祖王統第二代大成王の三男 である具志頭按司によるものだといわれているようです。しかしグスクの跡はほとんど残ってい ません。その代わり、広々とした公園内は戦跡公園として整備されており公園内には土佐の塔、 甲斐の塔、具志頭村の慰霊碑があります。  駐車場脇に展望台。  公園の右側に「土佐の塔」がある。  入口に「土佐の塔入口」の石柱。  もう一枚には「英霊が結ぶ交流」 高知県・八重瀬町交流会 土佐の塔(高知県) ◆ 昭和41年11月22日建立 ◆ 南方地域戦没者 17,713柱 ◆ 沖縄戦での戦没者 832柱  石碑には「山梨県」と。  上に「甲斐の塔」、下に「山梨県」 塔建立の経緯 「甲斐の塔」は、先の大戦における山梨県関係戦没者を慰霊するため、昭和41年11月 8日に「山梨県出身大東亜戦争戦没者慰霊塔建設委員会」が山梨県産の原石を用いて 建立したものです。 以来、甲斐の塔・・・・・(後略) 当地選定の経緯 八重瀬町(旧具志頭村)は山梨県出身の戦没者が多かったところです。そこで、山梨県 南巨摩郡身延町(旧中富町)中山出身の山中幸作氏が、私費を投じ、昭和28年6月15日、 当時の天野・・・・・後略  甲斐之塔(山梨県) 所 在 地 八重瀬町具志頭 面 積 761㎡ 合祀者数 2,2048柱(沖縄戦戦没者 524柱、その他諸地域戦没者 21,524柱) 設 置 者 山梨県 清掃管理者 公益財団法人沖縄県平和祈念財団  甲斐の塔入口  第二次世界大戦で戦没した旧具志頭村民1,504名の名前を刻銘、慰霊顕彰している。 奥に「慰霊顕彰碑」が建つ。  慰霊顕彰碑、忠魂碑が建つ。  慰霊顕彰碑の台座に、「碑文」 この慰霊塔は過ぐる大戦に於いて、本土防衛の第一線として百万県民が肉親を失うという多大 な犠牲を強いられ無念の最後を遂げられた戦没者の鎮魂と恒久平和の願いを込めて、七千余村 民の総意で建立されたものである。 その霊域に具志頭村遺族会、創立四〇周年記念事業として新たに慰霊顕彰碑と戦没者御芳名を 建立し平和の礎となられた犠牲者の遺徳を忍び、感謝の誠を捧げ末永く後世に語りつげられる こと祈念申し上げます。 平成五年六月吉日建立 具志頭村遺族会  甲斐の塔エリアに入り石灰岩の上に碑が建つ。  右側の木柱には、 「甲斐の塔建立五十周年記念植樹」 「植栽樹種 リュウキュウコクタン」  石灰岩の丘の上には石碑が2基、左側には石柱が建つ。  碑には「魄粋之塔」と刻まれている。 昭和28(1953)年6月、旧具志頭村によって建立された納骨堂と慰霊碑。 左前下には「安住家」と。  魄粋之塔(はくすい) 所在地 八重瀬町具志頭 設 置 1953 (昭和28) 年6月 合祀者数 10,150柱 設置者 八重瀬町 清掃管理者 公益財団法人沖縄県平和祈念財団  右側の石碑には「慰霊碑」。  こちらの石柱には個人名で「故 陸軍大尉中山忠之墓」。  魄粋之塔の後方から。  甲斐之塔 太平洋戦争中、沖縄、南方諸地域で戦没した山梨県出身者22,048名を祀る。うち沖縄戦での 戦没者は524名である。  8:30 安らぎを感じる空間である。  ー 続く ー お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2022.12.08 03:00:06

コメント(0) | コメントを書く

[沖縄旅行] カテゴリの最新記事

|