|

|

|

カテゴリ:沖縄旅行

慶座絶壁、慶座井から国道331号へ戻り南下。

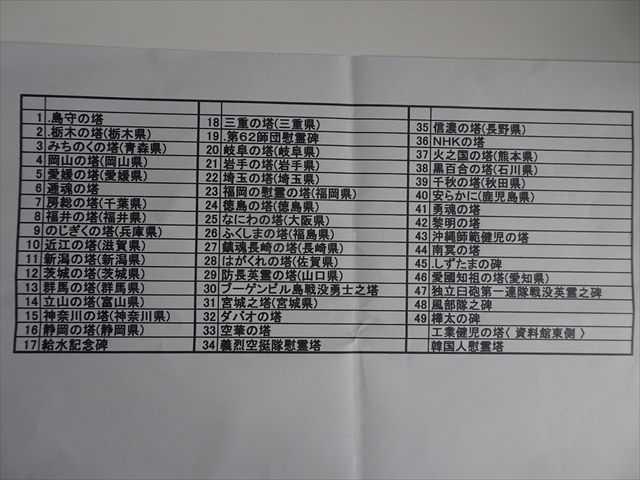

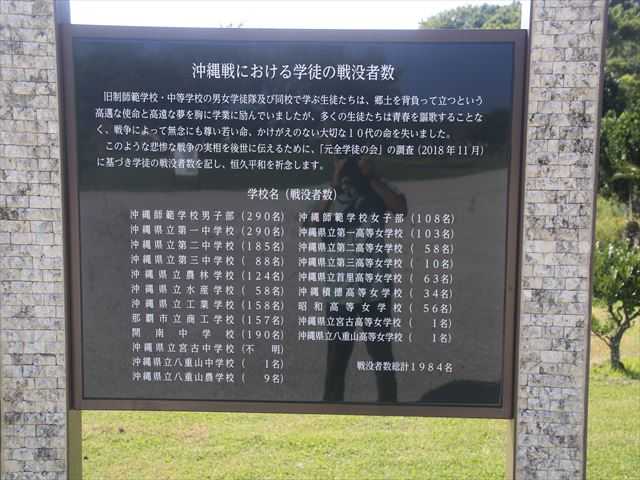

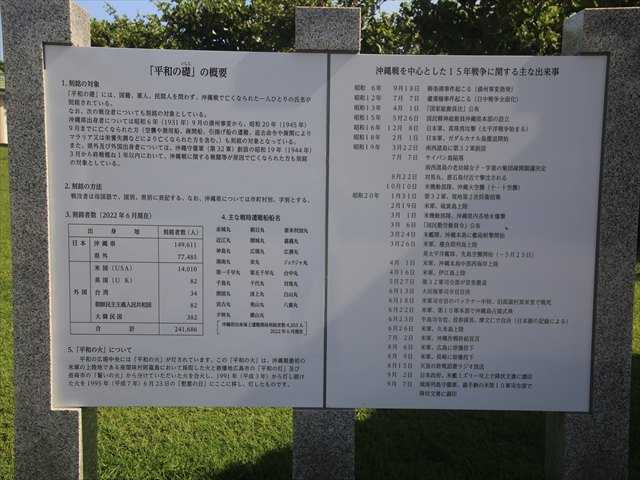

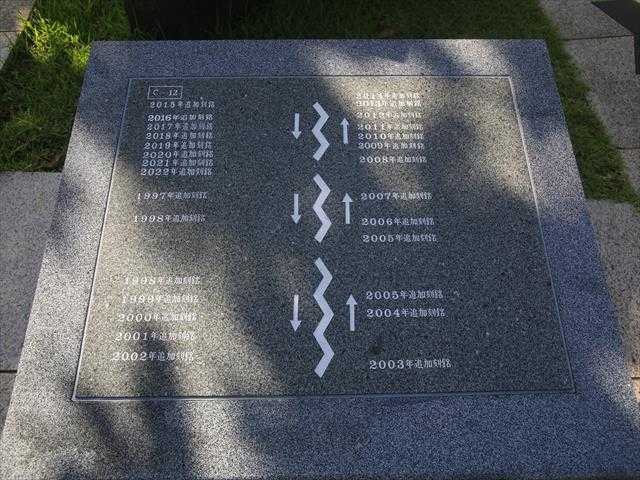

9月29日(木) 9:15 国道331号を進みこの交差点を左折して「平和祈念公園」へ。 沖縄の旅は今回が四度目で、その都度訪れているので四回目の訪問である。  もう少しメンテをしてほしい観光案内板。  平和祈念公園入口交差点 (中央口) この交差点を直進し直ぐ右折して第1駐車場へ車を停める(無料)。 直進すると中央園路を進み平和ゾーンに建つ「沖縄県平和祈念資料館」へ。  県営 平和祈念公園 所在地:沖縄県糸満市字摩文仁444番地 平和祈念公園は、本島南部の「沖縄戦終焉の地」糸満市摩文仁の丘陵を南に望み、南東側に険 しく美しい海岸線を眺望できる台地にある。公園整備は琉球政府時代に着手、本土復帰後の昭 和四十七年(1972)から都市公園として本格的な整備を進めている。 公園北側の平和ゾーンに「沖縄平和祈念堂」が建つ。  平和祈念公園内には4つのゾーン(平和ゾーン、霊域ゾーン、平和式典ゾーン、園路広場ゾーン) があり、そのなかでも最も多くの観光客が訪れる場所が平和ゾーンです。平和ゾーンには、沖縄 戦終結50周年の1995年に建てられた「平和の礎(いしじ)」や、戦没者の鎮魂と恒久平和を祈る 「沖縄平和祈念堂」、沖縄戦に関する資料が展示された「沖縄県平和祈念資料館」などがあります。 なかでも、「平和の礎」には、国籍や軍人、民間人の区別なく、沖縄戦などの戦没者の氏名が刻銘 されており、沖縄の風土と歴史の中で培われた「平和のこころ」を感じられます。 「平和の礎」は、「鉄の暴風の波濤が平和の波となってわだつみ(海神)に折り返して行く」という コンセプトで、海に面した平和の広場を中心とし放射線状に配置されています。 霊域ゾーンは本園東南部一帯の丘陵地で面積約12ha、沖縄戦で最後の激戦地となった場所であ り、国立戦没者墓苑や各県の慰霊塔が建立されている。 以下2枚の資料を旅ともから頂き散策開始。 右側の霊域ゾーン(赤丸内)は以前参拝しているので今回はスルーした。  霊域ゾーンに建つ塔のリスト。 旅友は一人で参拝したが私は暑かったのでスルー。  公園内には沖縄戦の写真や遺品などを展示した平和祈念資料館、沖縄戦で亡くなられたすべて の人々の氏名を刻んだ「平和の礎」、戦没者の鎮魂と永遠の平和を祈る「平和祈念像」、そし て摩文仁の丘の上には国立沖縄戦没者墓苑や府県、団体の慰霊塔が50基建立されている。 国内外の観光客をはじめ、慰霊団、修学旅行生等が多く訪れる聖地であり、観光の要所となっ ている。このため広い駐車場があるがこの日は少なかった。  資料を持ち散策開始。  南方向に「平和式典ゾーン」が広がる。芝生の広場は日陰が無くこの日は暑かった。  平和式典ゾーンの南に「平和の丘」。 公園内は、沖縄県平和祈念財団が指定管理者になっておりきれいに管理されている。  6月23日は沖縄での組織的戦闘の終結した日で、沖縄県では「慰霊の日」と定め、県民の休日 となっている。慰霊の日には、平和祈念公園で全沖縄戦没者追悼式が開催され、いつも式典が 放映される場所である。  振り返り北方向に建つ「沖縄県平和祈念堂」 ー 悲惨な戦争は二度と繰り返すまじ - 沖縄県民のこの悲痛な願いを結集して、沖縄平和祈念堂は昭和五十三年十月一日開堂した。 戦争の無益さ、平和の尊さ。その証しの地・摩文仁の丘にそびえたつ平和祈念堂。 人種や国家、思想や宗教のすべてを超越して、世界に平和を訴える壮大なモニュメントである。  沖縄県平和祈念堂をズームアップ。  平和祈念公園内にそびえ立つ白亜の建物。沖縄県民はじめ全国民の平和願望、戦没者 追悼の象徴として建設された。  沖縄平和祈念堂内には、沖縄が生んだ偉大な芸術家・山田真山画伯(1885~1977) が18年余の歳月をかけて原型を制作した高さ約12m、幅約8mの沖縄平和祈念像の 座像が安置されている(ネットから)。  式典広場を南へ進み「平和の丘」へ。  傍の広場では芝刈り作業中。  平和の丘のモニュメント 全体は地下と地上の二重構造で、当時住民たちが逃げ込んだ洞窟「ガマ」を地下部分に「再現」 し地下の奥まったところで天井部分が開け、「平和の光」(自然光)が差し込む構造になっている。 アーチの高さは7.5m、幅10.6m。 デザインは福岡県北九州市の藤波耕司氏。 設置年月日:2001(平成13年)年6月23日 除幕。  この広場には休日には多くの家族連れが繰り出し、広い芝生で球技を楽しんだり、ピクニック やレクリェーションの場として利用されている。  高さ7.5mのモニュメントの間から沖縄県平和祈念堂を望む。  平和の丘から北方向にある沖縄県平和祈念堂。  ステージにある石碑には「平和の丘」。  平和の丘から北東方向にある「沖縄県平和祈念資料館」。  沖縄県平和祈念資料館 当資料館は戦争の犠牲になった多くの霊を弔い、沖縄戦の歴史的教訓を正しく次世代に伝え、 全世界の人びとに沖縄のこころを訴え、もって恒久平和の樹立に寄与するため設立された。  園内にあった錆び付いた雨水マンホール蓋。  霊域ゾーンの入口に建つ「島守の塔」。  ズームアップ。後ほど行くことにする。  式典広場から東方向へ進む。  遊歩道に立つ道案内、「平和の礎」へ行くことに。  全学徒隊の碑 平成29年(2017)3月14日(火)、糸満市摩文仁平和祈念公園にて「全学徒隊の碑」除幕式が行わ れました。沖縄戦では県内21校の生徒たちが学徒動員されて尊い命が失われましたが、多くの 人たちには全ての学校に関する情報を得る機会は少ないと思われます。 そのため、県では、公園利用者が学徒について思いを馳せ、平和を希求する心を育む場所とし て糸満市摩文仁にある平和祈念公園内に「全学徒隊の碑」を建立し、除幕式を行いましたと。  戦前、沖縄には21の師範学校・中等学校がありました。沖縄戦では、これらすべての学校の 生徒たちが戦場に動員されました。 男子学徒は主に14歳から19歳で、上級生が「鉄血勤皇隊」に、下級生が「通信隊」に編成さ れました。鉄血勤皇隊は、軍の物資運搬や爆撃で破壊された橋の補修などにあたり、通信隊 は、爆撃で切断された電話線の修復、電報の配達などの任務に従事しました。 女子学徒は主に15歳から19歳で、陸軍病院や野戦病院などで負傷兵の看護活動にあたりまし た。激しい戦火の中、多くの生徒が犠牲になりました。このことを広く伝え、世界の恒久平 和を願い、ここに全学徒隊の碑を建立します。 2017年3月 沖縄県 学校名(学徒隊の通称) 沖縄師範学校男子部 那覇市立商工学校 沖縄県立第二高等女学校 沖縄県立第一中学校 開南中学校 沖縄県立第三高等女学校 沖縄県立第二中学校 沖縄県立宮古中学校 沖縄県立首里高等女学校 沖縄県立第三中学校 沖縄県立八重山中学校 沖縄積徳高等女学校 沖縄県立農林学校 沖縄県立八重山農学校 昭和高等女学校 沖縄県立水産学校 沖縄師範学校女子部 沖縄県立宮古高等女学校 沖縄県立工業学校 沖縄県立第一高等女学校 沖縄県立八重山高等女学校  沖縄戦における学徒の戦没者数 旧制師範学校・中等学校の男女学徒隊及び同校で学ぶ生徒たちは、郷土を背負って立つという 高遇な使命と高遠な夢を胸に学業に励んでいましたが、多くの生徒たちは青春を謳歌すること なく、戦争によって無念にも尊い若い命、かけがえのない大切な10代の命を失いました。 このような悲惨な戦争の実相を後世に伝えるために、「元全学徒の会」の調査 (2018年11月) に基づき学徒の戦没者数を記し、恒久平和を祈念します。 学校名(戦没者数) 沖縄師範学校男子部 (290名) 沖縄師範学校女子部 (108名) 沖縄県立第一中学校 (290名) 沖縄県立第一高等女学校 (103名) 沖縄県立第二中学校 (185名) 沖縄県立第二高等女学校 ( 58名) 沖縄県立第三中学校 ( 88名) 沖縄県立第三高等女学校 ( 10名) 沖縄県立農林学校 (124名) 沖縄県立首里高等女学校 ( 63名) 沖縄県立水産学校 ( 58名) 沖縄積徳高等女学校 ( 34名) 沖縄県立工業学校 (158名) 昭和高等女学校 ( 56名) 那覇市立商工学校 (157名) 沖縄県立宮古高等女学校 ( 1名) 開南中学校 (190名) 沖縄県立八重山高等女学校( 1名) 沖縄県立宮古中学校 (不 明) 沖縄県立八重山中学校( 1名) 沖縄県立八重山農学校( 9名) 戦没者数総計 1984名  平和の礎(いしじ)エリアへ進む。 橋の右側に池がある。  橋の北側を望む。  「平和の礎」案内図 後方にトイレ施設  「平和の礎」案内図 【刻銘碑の位置】 平和の広場を中心に県外は北海道から南へ 沖縄県は国頭村から南への順に刻銘されています。 【 敷 地 面 積 】 17,900平方メートル 【デザインコンセプト】 平和の波 永遠なれ EVERLASTNG WAVES OF PEACE 「平和の礎」は、一般公募によるデザイン・アイデアコンペの 結果、大賞を受賞した「グループ轔」の作品を基に設計・建設 されました。 【 刻 銘 碑 】 班れい岩 5つ折りタイプ 69基 3つ折りタイプ 49基 お願い 「平和の礎」は慰霊碑 (塔) ではありませんので、線香などはご遠慮下さい。  「平和の礎」案内図 上部の「☀」は、6月23日 日の出の方向  刻銘の対象 「平和の礎」には、沖縄戦で亡くなられた、一人ひとりの氏名を刻銘します。 沖縄戦の期間は、米軍が慶良間諸島に上陸した1945年3月26日から降伏文書に調印した同年9 月7日までとし、戦没場所は沖縄県の区域内とします。ただし、次に揚げる戦没者についても 刻銘の対象としています。 (1)沖縄県出身の戦没者 ア 満州事変に始まる15年戦争の期間中に、県内外において戦争が原因で死亡した イ 1945年9月7日後、県内外において戦争が原因でおおむね1年以内に死亡した者 (ただ し、原爆被爆者については、その限りではない。) (2)他都道府県及び外国出身の戦没者 ア 沖縄守備軍第32軍が創設された1944年3月22日から1945年3月25日までの間に、南 西諸島周辺において、沖縄戦に関連する作戦や戦闘が原因で死亡した者。 イ 1945年3月26日から同年9月7日までの間に、沖縄県の区域を除く南西諸島周辺にお いて、沖縄戦に関連する作戦や戦闘が原因で死亡した者。 ウ 1945年9月7日後、沖縄県の区域内において戦争が原因でおおむね1年以内に死亡し た者。 刻銘の方法 ■ 戦没者の氏名は、母国語で、国別、県別に刻銘されています。なお、沖縄県出身者につい ては、市町村別、字別に刻銘されています。 ■ 表記方法は、横書きとします。 ■ 刻銘の順序は、次のとおりです。 ①県外出身者は、県別五十音順 ②・・・・・後略  基本理念 戦没者の追悼と平和祈念 去る沖縄戦などで亡くなられた国内外の20万人余のすべての人々に追悼の意を表し、御霊 を慰めるとともに、今日、平和の享受できる幸せと平和の尊さを再確認し、世界の恒久平 和を祈念する。 戦争体験の教訓の継承 沖縄は第2次世界大戦において、住民を巻き込んだ地上戦の場となり、多くの貴い人命とか けがえのない文化遺産を失った。このような悲惨な戦争体験を風化させることなく、その教 訓を後世に正しく継承していく 安らぎと学びの場 戦没者の氏名を刻銘した記念碑のみの建設にとどめず、造形物を配して芸術性を付与し、訪 れる者に平和の尊さを感じさせ、安らぎと憩いをもたらす場とする。また、子供たちに平和 についての関心を抱かせるような平和学習の場としての形成を目指す  メイン通路入口には四阿が並ぶ。 メイン通路は、その中心線が6月23日の「慰霊の日」における日の出の方位に合わせて設定さ れている。  メイン通路沿いにその列の「平和の礎 案内配置図」が建っている。  刻銘碑は、平和の広場を中心にして放射状に円弧の形で広がりをもって配置されている。 これらは屏風状に並び、5つ折タイプ69基、3つ折タイプ49基の合わせて118基、刻銘板は、 1,220面に及び、約25万名の刻銘が可能であると。  刻銘ゾーンは、平和の広場に向かってメイン通路の左側が沖縄出身者、右側が他の都道府県出 身者、右手のサブ園路の奥側が外国出身者の刻銘ゾーンとなっております。 沖縄県については、戦没者の数が多いことから、市町村別、字別に刻銘しておりますと。  こちらは右側で沖縄県以外の都道府県出身者が刻銘されている。  メイン通路を通り抜け東側から振り返る。  9:35 平和の礎(いしじ) 沖縄の歴史と風土の中で培われた「平和のこころ」を広く内外にのべ伝え、世界の恒久平和を 願い、国籍や軍人、民間人の区別なく、沖縄戦などで亡くなられたすべての人々の氏名を刻ん だ記念碑「平和の礎」を、太平洋戦争・沖縄戦終結50周年を記念して1995年6月23日に建設 された。 6月23日は沖縄での組織的戦闘の終結した日で、沖縄県では「慰霊の日」と定め、県民の休日 となっております。慰霊の日には、平和祈念公園で全沖縄戦没者追悼式が開催されますと。  石碑には、 沖縄戦で亡くなられたすべての人々の氏名を刻んだ記念碑(沖縄県出身者:満州事変に始まる 15年戦争の期間中の戦没者を対象)。 建物の基礎の「いしずえ」を沖縄方言で「いしじ」と発音することに由来する。  ー 続く ー お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2022.12.10 03:00:06

コメント(0) | コメントを書く

[沖縄旅行] カテゴリの最新記事

|