|

|

|

カテゴリ:沖縄旅行

ジョン万次郎上陸の地を後にし約7キロ先にある「具志川城跡」へ進む。

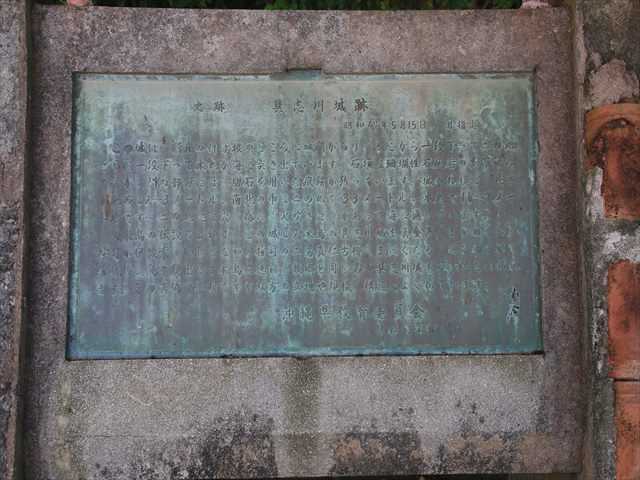

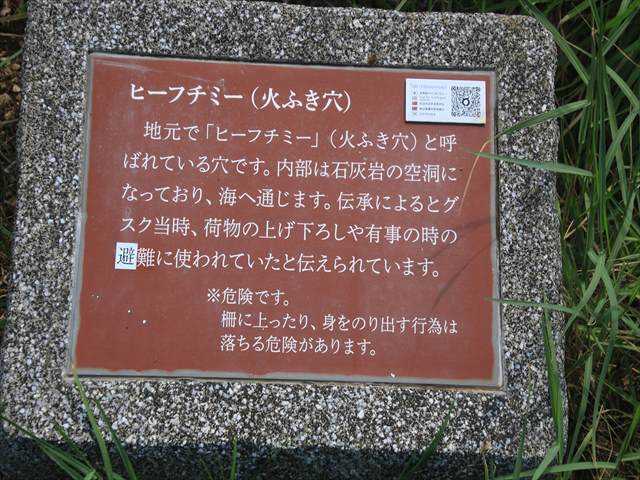

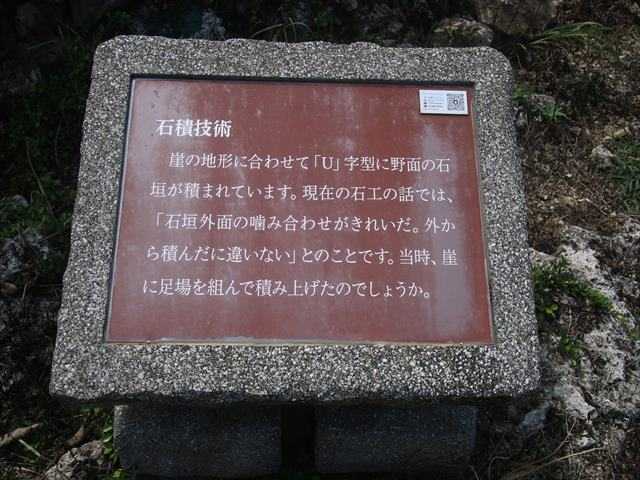

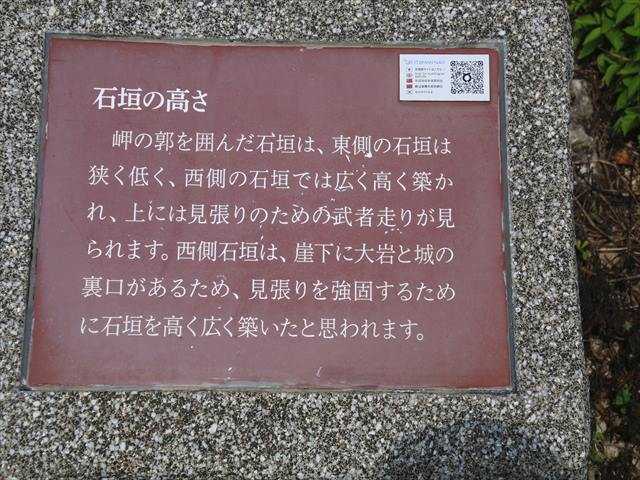

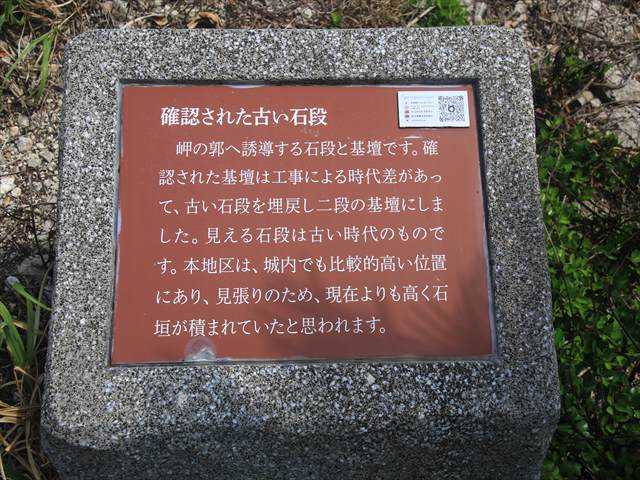

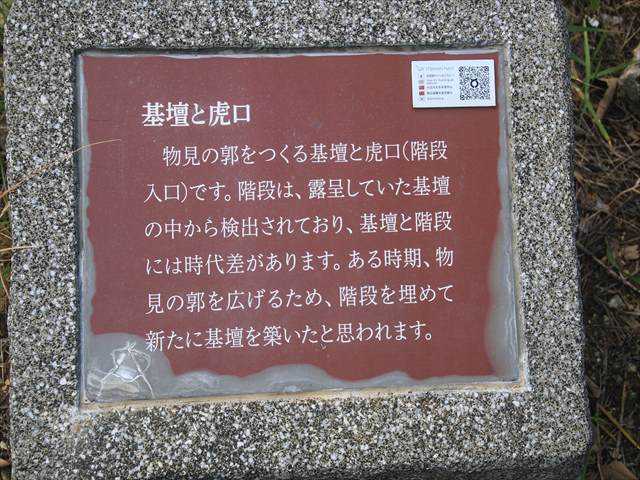

9月29日(木) 11:07 国道331号を進み、米須(西)交差点を左折。 道路標識には「 ← 喜屋武岬、具志川城跡」と。  ジョン万次郎上陸の地から具志川城跡へのGoogleマップ。 国道331号を進むと「ひめゆりの塔」があったが既に訪れているので今回はスルー。  国道331号から「具志川城跡、喜屋武岬」方面へ南下。 廻りにはサトウキビ畑が広がっていた。  坂を下り正面に太平洋の海原、水平線。  途中から未舗装の道路を走り、「ザワワザワワ」とサトウキビ畑を走り抜ける。  11:12 具志川城跡 所在地:沖縄県糸満市喜屋武1730-1 具志川城跡は、昭和47年(1972) 5月15日に国の史跡に指定された。 駐車場脇の注意看板には「潮溜まりでの遊泳・飛び込み禁止」と。ほかにも説明板が立ち並ぶ。  石柱の正面には「史跡 具志川城跡」 側面に「昭和四十七年三月十五日国指定」と。  史跡 具志川城跡 昭和47年5月15日 国指定 この城は、断崖の付け根のところに城門があり、そこから一段下って二の丸、さらに一段下っ て本丸が海に突き出ています。石垣は珊瑚性石灰岩の野面積みですが、門の部分には、切石を 用いた痕跡が残っています。城の規模は、長さが東西82~3メートル、南北の巾は二の丸で 33メートル、本丸で16~7メートルです。二の丸には穴 (俗に「火吹き穴」) があって海に通 じています。 久米島の伝説によれば、この城は久米島の具志川城主真金声(まかねくい)按司が伊敷索(いしき なわ)按司の二男真仁古樽(まにくたる)に攻められて落城し、島を脱出して本島に逃れ、故郷と 同じ名の具志川城を築いたといわれます。その真偽は不明ですが双方の立地や規模、構造はよ く似ています。 沖縄県教育委員会 昭和53年3月31日  史跡 具志川城跡 具志川城跡は、沖縄本島最南端に位置するグスクです。海に突出した標高約17mの海食崖に築 かれており、城門付近以外は三方が断崖となっている特異な立地となっています。城内には地 元で「ヒーフチミー」と呼ばれる穴があって海へ通じています。本城跡は発掘調査で得られた 遺物により、12世紀後半から15世紀中ごろまで利用されていたことがわかりました。 本城跡の周辺には「左慶グスク」「上里グスク」「山城グスク」「東辺名グスク」「当間グス ク」「喜屋武古グスク」が位置し、「具志川城跡」を含めて、沖縄のグスク時代、それぞれが 縄張り機能を活かした広大な『グスク』を形成していたと考えられます。  具志川城跡 ー Gushikawa Castle ruins ー 沖縄本島最南端、字喜屋武の海岸崖上に築かれたグスク。陸続きの東側城門は切石積みで、他 は崖に沿って野面積みの石積みで築かれている。久米島から逃れて来た久米島具志川城の按司 が築いたといわれている。東側城門付近以外は三方が海に面しており、太平洋を一望する絶景 スポットである。 糸満市 平成28年2月 この付近の避難場所「喜屋武小学校」 この付近は「海抜 12.8m」  具志川城跡は沖縄本島の南端、喜屋武岬の海岸断崖に立地する三方を海に囲まれたグスクで ある(写真はネットから)。海側が南方向になる。  駐車場から城門へ向かう。 具志川城跡は平成12年度 ~ 平成24年度と12年にわたる保存修復事業が行なわれ、往時の姿が 甦っています。また、遺跡から13世紀中頃 ~ 15世紀中頃の青磁・白磁なそ中国製陶磁器など が発見され、当時の南海貿易の歴史を物語る貴重な遺構にもなっています。  遊歩道脇には「ハブに注意」と。 城を訪れる際には草むらではハブに注意が必要であると。  右下が具志川城跡の駐車場(写真はネットから)。 岬の付け根部分が城門で、一段下がって二の郭、さらに一段下がって一の郭が海に突き出てい る形。つまりは一の郭(本丸)部分が最も低いという海岸段丘を利用した珍しい形である。  城門 具志川城の城門の南方向には太平洋が広がる。  城内は復元のため、修復工事を行っている。  珊瑚性石灰岩の野面積み城壁  右側の城門の石垣 城壁の高さは5~10mあり、陸続きの東側の城門は切石積みで、さらに崖を沿って野面積みの 石垣がめぐらされている。  上空には那覇空港への飛行機が着陸態勢に。  城門を入り一段下がって二の郭へ進む。南側には太平洋の水平線。  二の郭にある柵に覆われた「ヒーフチミー(火ふき穴)」。  ヒーフチミー(火ふき穴) 地元で「ヒーフチミー」(火ふき穴) と呼ばれている穴です。内部は石灰岩の空洞になっており、 海へ通じます。伝承によるとグスク当時、荷物の上げ下ろしや有事の時の避難に使われていた と伝えられています。 ※ 危険です。 柵に上ったり、身をのり出す行為は落ちる危険があります。  U字型に積み上げられた野面積みの石垣。  石積技術 崖の地形に合わせて「U」字型に野面の石垣が積まれています。現在の石工の話では、「石垣外 面の嚙み合わせがきれいだ。外から積んだに違いない」とのことです。当時、崖に足場を組ん で積み上げたのでしょうか。  崖の地形に合わせて「U」字型に野面積みの石垣がつながる。 石垣上からは危険で崖を見下ろすことが出来なかった。  東方向の断崖を望む。  二の郭からさらに一段下って一の郭(本丸)へ下り、振り返る。  城内にあった拝所であろうか小銭が置かれていた。  東方向は断崖絶壁に。  西方向の海岸線は、上陸し易い。上空には頻繁に飛行機が飛ぶ。  沖縄戦では日本軍によって自然の洞窟を利用して多くの壕が掘られ(具志川城祉の壕)、沖縄 本島にアメリカ軍が上陸した直後に多くの若い兵士が手榴弾で自決させられています(13人が 犠牲に)。そんな悲しい歴史を秘めながら、「具志川城跡下」は沖縄屈指のダイビングポイント になっていますと。  海岸線に下り立ちたい場所である。 観光客のマナーが悪いため地元民からの苦情で、「潮溜まりでの遊泳・飛び込み禁止」に。  石垣の高さ 岬の郭を囲んだ石垣は、東側の石垣は狭く低く、西側の石垣では広く高く築かれ、上には見張 りのための武者走りが見られます。西側石垣は、崖下に大岩と城の裏口があるため、見張りを 強固するために石垣を高く広く築いたと思われます。  西側の海岸線 海岸は浸食され一段下っているようだ。  一の郭から二の郭へ。  確認された古い階段 岬の郭へ誘導する石段と基壇です。確認された基壇は工事による時代差があって、古い石段を 埋戻し二段の基壇にしました。見える石段は古い時代のものです。本地区は、城内でも比較的 高い位置にあり、見張りのため、現在よりも高く石垣が積まれていたと思われます。  東側の崖下  二の郭へ。  城内にはところどころにステップがあった。  一の郭、二の郭の両側は崖になっており危険。  説明板は「基壇と虎口」 石垣には崩落防止のためにネットが張られていた。  基壇と虎口 物見の郭をつくる基壇と虎口(階段入口)です。階段は、露呈していた基壇の中から検出されて おり、基壇と階段には時代差があります。ある時期、物見の郭を広げるため、階段を埋めて新 たに基壇を築いたと思われます。  説明板は「階段と武者走り」  階段と武者走り 海岸線崖下を見張るために階段が設けられ、石垣上面に広場を造りだしています。  珍しくここ具志川城跡には説明板が立っていた。  11:27 駐車場は整備されていたが、トイレ施設はなかったようだ。 左側には「喜屋武岬」への道案内が立っていたがスルー。約15分の滞在で次の場所へと。  サトウキビ畑の中を走り国道331号へ向かう。  11:32 喜屋武の浜へ向かう。  ー 続く ー お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2022.12.13 03:00:06

コメント(0) | コメントを書く

[沖縄旅行] カテゴリの最新記事

|