|

|

|

カテゴリ:茅ヶ崎市歴史散策

発掘現場に掲示されていた下記案内板を見て訪れた。

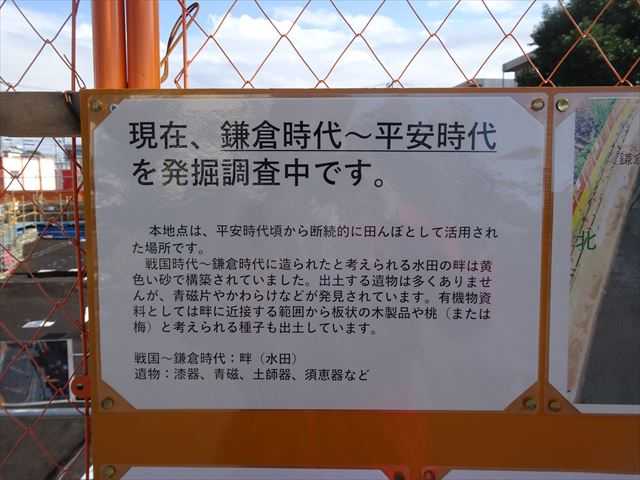

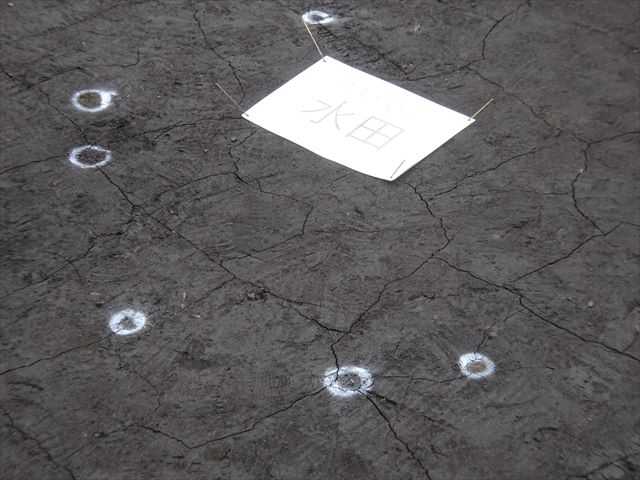

現在、鎌倉時代 ~ 平安時代を発掘調査中です。 本地点は、平安時代頃から断続的に田んぼとして活用された場所です。 戦国時代 ~ 鎌倉時代に造られたと考えられる水田の畔は黄色い砂で構築されていました。出土 する遺物は多くありませんが、青磁片やかわらけなどが発見されています。有機物資料として は畔に近接する範囲から板状の木製品や桃 (または梅) と考えられる種子も出土しています。 戦国 ~ 鎌倉時代:畔(水田) 遺物:漆器、青磁、土師器(はじき)、須恵器など  新国道線街路事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 現地説明会開催のお知らせ 当地区で実施しております居村B遺跡の発掘調査で発見された平安時代以降の水田址 や出土品などの紹介・解説をします。 日 時:令和4年12月3日(土)【小雨決行 荒天の場合は中止】 ① 10時30分 ~ 11時30分 ② 13時30分 ~ 14時30分 場 所:茅ケ崎市本村四丁目地内(詳しくは裏面の地図をご覧ください) (駐車場・駐輪場はありません。自動車でのご来場はご遠慮ください。) 内 容:発掘現場の解説、出土品の展示(①と②は同様) 申 込:不要 問合せ:茅ケ崎市教育委員会社会教育課 電話 0467-82-1111 主 催:茅ケ崎市教育委員  12月3日(土) 現地説明会の会場は、県道404号線(遠藤茅ヶ崎線)本村四丁目交差点の西側。  将来この道はこの交差点から国道1号の北側を並行して西へ走りJR相模線の地下を潜る。 その入口に発掘現場の現場事務所が建っている(発掘現場の東側)。  発掘現場の西側のフェンスに工事看板。 ご協力をお願いします『遺跡の発掘調査をしています』。 調査期間 令和5年2月28日まで 令和4年度新国道線街路事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 発注者 茅ヶ崎市役所 教育推進部社会教育課 施行者 株式会社カナコー 開始日 令和4年8月22日から 終了日 令和5年2月28日まで  県道404号線(遠藤茅ヶ崎線)本村四丁目交差点の西側に建つ案内板。 茅ヶ崎市本村 居村B遺跡 この関連は「開発に伴う遺跡の発掘調査」👈 をクリック願います。  ・・・ 茅ヶ崎市指定重要文化財 ・・・ 「本村居村遺跡出土木簡」 平成27(2015)年6月1日指定 出土した木簡は6点で、短冊形のほか桶底や折敷を二次利用したものもあります。 仏教行事に関連する「放生」が記されている文書木簡や、行事に伴い作成された帳簿木簡、文字 の練習に使用された習書木簡などがみられ、古代の地域における実態を知ることができ、茅ヶ崎 市の歴史を語る上で欠くことのできない資料として市の重要文化財に指定されています。なお、 表示は実物大の赤外線写真です。 茅ヶ崎市教育委員会  本村 居村遺跡と古代の木簡  現地説明会会場  10:30 予定時間前に訪れ記帳、多くの近隣の方が訪れていた。 時間になり担当者、責任者から挨拶。コロナ禍の中皆さんマスクをつけて参加。  頂いた資料から「遺跡の分布と過去の調査地点」 右側に:前ノ田遺跡 (高位砂丘) 左側に:居村A遺跡 (低位砂丘) 中央に:居村B遺跡 (砂丘間凹地)、東に、第1次調査、第4次調査  今回の発掘調査「室町時代 ~ 鎌倉時代と考えられる水田跡」 黄色の枠内は「砂で構築された畔」。  参加者が約100人近くおられ三班に別れて発掘現場へ。 茅ヶ崎市本村地区に所在する居村B遺跡は、新国道線街路事業に伴い発掘調査を実施している。 その大きさは、380m×180m。 居村B遺跡は過去に7度の調査が実施されており、第1・4次調査などの成果から平安時代以 降、近現代に至るまで水田跡であることがわかっています。今回は第8次調査にあたり、昭和 期 ~ 江戸時代 (近世~近現代) 、室町時代 ~ 平安時代 (中世 ~ 古代) の水田跡が発見されて います。 現在は平安時代 (古代) と考えられる水田跡を調査しており、現地説明会の際は調査区の東半 分が室町時代 ~ 鎌倉時代 (中世) 、西半分が平安時代 (古代) の水田跡となっています。  この日のために通路、ステージが設置されており、反時計回りに通路を進んだ。 手前側が東半分、奥が西半分エリア。  発掘状況は現在の地表から約1.5メートル程発掘されていた。  手前が、東半分の室町時代 ~ 鎌倉時代 (中世) 。 中世にはこの辺りは茜(あかね)の生産地で茜船で京へ送った。茜は顔料、草木染めの原料である。  地表には説明用の紙が貼られていた。 一番目の通路上で説明を受ける。  一部丸く掘られた穴をズームアップ。  白丸の中には杭、紙には「水田」。  南北に走る畦道上の紙に説明、 上:土層観察用 畔 (ベルト) 下:ここから中世 (手前) 、右側には古代と。  畦道、掘り出された木片が残されていた。  掘りだされたものがそのままの状態で置かれていた。  ズームアップすると「木製品(杓子か)」  我々二班は、二番目 (西側) の通路上で説明を受ける。 一班は下へ、三班は左側の通路上に。  左側の「平安時代 (古代) 」 畔と畔の間には丸く掘られた「溝」。  右側のエリアは「昭和期 ~ 江戸時代 (近世 ~ 近現代)」 当該期では、畔や暗渠、杭列が検出されました。杭列は現在の土地区画の延長に位置しており、 土地境を示していると考えられます。暗渠は松葉を敷きつめ常滑産陶管が据えられていました。 北側の暗渠は第4次調査で発見された暗渠と同一の可能性があります。畔には上面に宝永の火山 灰が集中して堆積していました。  この日の説明会のために貼りだされた。  畦道の断層  茅ヶ崎市役所 教育推進部社会教育課の3名の担当者が説明。  掘りだされた木杭  紙には「土師器 (はじき)」と。 土師器とは、弥生土器の流れを汲み、古墳時代から奈良・平安時代まで生産され、中世・近世の かわらけ・焙烙に取って代わられるまで生産された素焼きの土器である。 須恵器と同じ時代に並 行して作られたが、実用品としてみた場合、一般的に土師器の方がより日常的で格下の存在とみ なされていたと考えられてきた(ウィキペディアより)。  下に下り、三番目の通路上で説明を受ける。  以前発掘現場 (南側) を見たとき、暗渠の陶管が並んでいた。  こちらも土師器であろうか。  ズームアアップ。  水田の痕跡は粘土質の土が確認されたと。  中世のエリアで「キセル」が出土した。  この穴は何であったか資料には「スコリア集積」。  担当者が噴霧器を持ち。  掘りだされたものは乾燥するので、保存状態を保つために定期的に噴霧していると。  写真をズームアップすると「木製品(田下駄)」と。  発掘現場の地表には、砂利が敷かれていたと。  三ヶ所で説明を受けた後は掘りだされたものを説明受け。  磁器、キセル、ハシ  長さ5センチほどのキセルであった。  暗渠から掘り出された「常滑産の陶管」。  水の中に保存されている「木製品」。  有機物資料として畔に近接する範囲から桃 (または梅) と考えられる種子も出土した。  11:40 見学後西側へ回り込む。 三班の方が三番目の場所で説明受け。  発掘調査現場から西方向を望む。 茅ヶ崎駅前の国道1号が渋滞のネックになっているので北側に平行して走る新国道線を計画。 この先でJR相模線の地下を潜るがいつになったら完成するのか。  発掘現場の東側は県道404号線(遠藤茅ヶ崎線)本村四丁目交差点。 交差点を右折すると国道1号と合流。直進はマンションがあり延伸計画はなさそうだ。  11:40 約1時間の現地説明会で帰宅。 午後は、13時30分 ~ 14時30分 に、二回目の説明会があった。  END お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2023.11.11 16:10:44

コメント(0) | コメントを書く

[茅ヶ崎市歴史散策] カテゴリの最新記事

|