|

|

|

カテゴリ:鎌倉市歴史散策

昨年訪れた「鎌倉の紅葉」です。

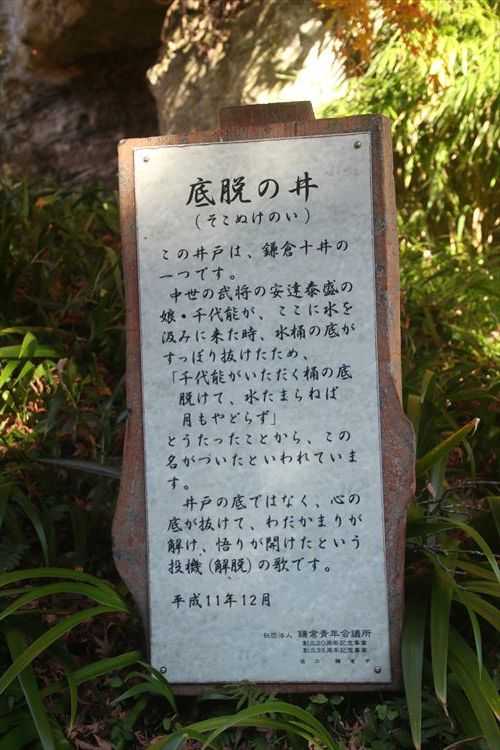

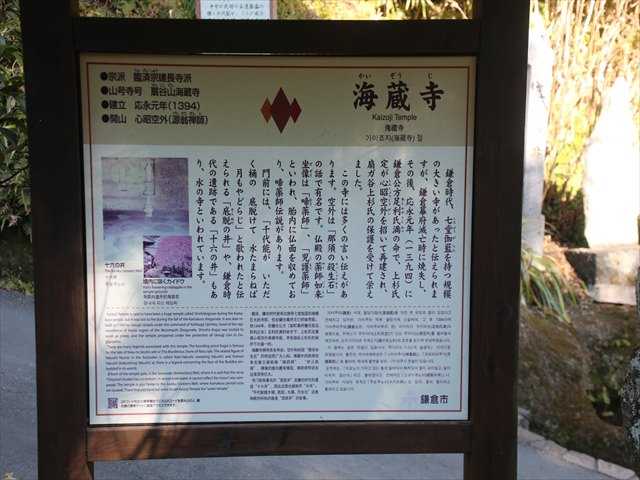

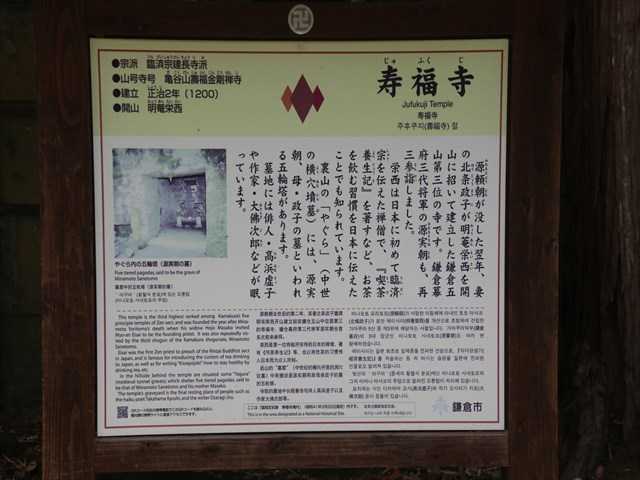

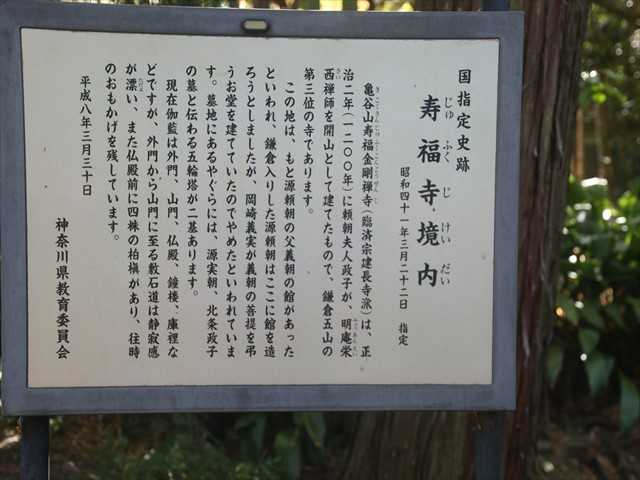

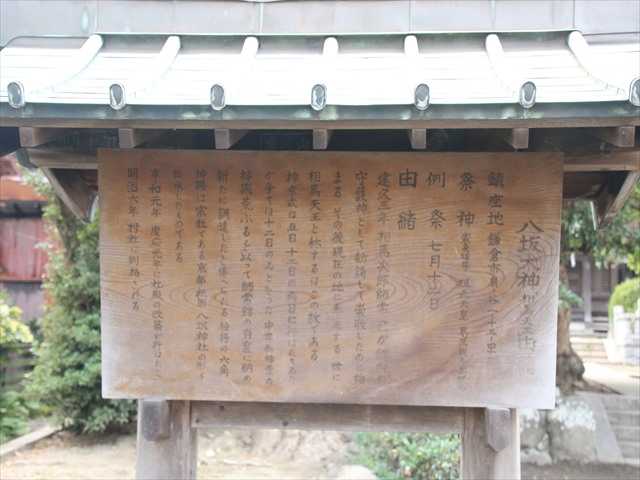

12月15日(木) 12:10 臨済宗 海蔵寺(かいぞうじ) 所在地:神奈川県鎌倉市扇ガ谷4丁目18-8 海蔵寺は1253年創建、十六の井、底脱の井を擁す「水の寺」、梅や萩など花々が美しい「花の 寺」としても有名である。私も既に十回近く訪れているお寺である。  左右の石碑に「底脱の井」。 中央に金子一峰の句碑 「十六の井その名所やをほろ月」と刻まれている。  底脱の井 (そこぬけのい) この井戸は、鎌倉十井の一つです。 中世の武将の安達泰盛の娘・千代能が、ここに水を汲みに来た時、水桶の底がすっぽ り抜けたため、「千代能がいただく桶の底脱けて、水たまらねば月もやどらず」とう たったことから、この名がついたといわれています。 井戸の底ではなく、心の底が抜けて、わだかまりが解け、悟りが開けたという投機(解 脱)の歌です。 平成11年12月  山門前に建つ歴史を感じさせる寺号標石。  社号標石には「弘法大師道跡十六井 開山玄(源)翁禅師道場 海○寺」と刻まれている。  海蔵寺(かいぞうじ) 鎌倉時代、七堂伽藍を持つ規模の大きな寺があったと伝えられていますが、鎌倉幕府滅亡時に 焼失し、その後、応永元年(1394)に鎌倉公方足利氏満の命で、上杉氏定が心昭空外を招いて再 建され、扇ガ谷上杉氏の保護を受けて栄えました。 この寺には多くの言い伝えがあります。空外は「那須の殺生石」の話が有名です。仏殿の薬師 如来坐像は「啼薬師」「児護薬師」といわれ、胎内に仏面を収めており、啼薬師伝説がありま す。門前には、「千代能が いただく桶の 底脱けて 水たまらねば 月もやどらじ」と歌われたと 伝えられる「底脱の井」や、鎌倉時代の遺跡である「十六の井」もあり、水の寺といわれてい ます。 ● 宗 派:臨済宗建長寺派 ● 山号寺号:扇谷山海蔵寺 ● 建 立:応永元年(1394) ● 開 山:心昭空外(源翁禅師)  山門前のカエデがいつも鮮やかに紅葉している。  何とも言えない紅色だ!  山 門 秋の9月には、山門前の階段沿いに萩が咲き乱れているがこの時期は刈り取られている。  山門の扁額「扇谷山」。  山門を入ると前撮り中のカップルが数名のスタッフと。  光線によってカエデの色も。  この色をもっと鮮やかに出したいがカメラの設定が難しい。  椿 (ツバキ) と山茶花 (サザンカ) の違いを見分ける3つの方法 1、花がある時は見分けやすい ・椿:花が散る時に、花首から落ちる 花首から落ちる椿の散り際から「首が落ちるので縁起が悪い」と武士には嫌わ れていたというエピソードが有名。 ・山茶花:花が散る時は、花びらが落ちる 2、花が咲いている時期の違い ・椿の開花時期:12月~4月 ・山茶花の開花時期:10月~12月 一般的に山茶花の開花時期が早く、椿の開花時期が遅い。 3、花の形の違い ・椿:花がやや筒状で立体的で厚みがある ・山茶花:花がツバキから比べて平面的で薄い 4、花がない時期は葉で見分ける ・椿:中心の葉脈がクリア、鋸歯 (葉のふちのギザギザ) が浅い ・山茶花:中心の葉脈が黒っぽい、鋸歯がツバキから比べて深い。 山茶花 (サザンカ) が咲いていた。  正面に本堂、左に薬師堂が建つ。 手前の傘の下に拝観料 100円の浄財ボックス。  振り向くと山門前で赤い傘を利用しての撮影。 カメラマンがいろいろとポーズを要求していた。  鐘楼横のカエデの紅葉、今年は遅かったようだ。  残り少ないカエデの紅葉。  ズームアップ。  最近は何処の観光地へ行っても前撮り撮影によく出会う。 撮影した写真は披露宴で公開するのであろうか。  本堂裏の一般公開されていない書院。  書院前の池の水面に紅葉が映える。  春先には、梅、枝垂桜、ツツジと咲く。  ツツジに囲まれた地蔵。  観音さまもツツジの上から顔を出す。  山門前は前撮り撮影も終了していた。  奥の庫裡は江戸時代建立の茅葺きで、鎌倉の寺院を代表する庫裡建築である。右に鐘楼が建つ。  この辺りにも山肌をくり抜いたやぐらがある。  海蔵寺の山門前。  12:32 臨済宗 寿福寺 (じゅふくじ) 所在地:神奈川県鎌倉市扇ガ谷1丁目17-7  外門の扁額「亀谷山」。  外門前に建つ寺号標石には「壽福金剛禅寺」。  外門前右側の石碑には、 鎌倉同人会 生誕八百年記念 源 實朝をしのぶ 1992年8月 平山 郁夫 書 台座には、 源実朝(1192 ~ 1219) 建久三年、源頼朝の次男として誕生十二歳で鎌倉幕府第三代将軍となる。 蹴鞠、管弦、和歌に秀でた文化人で、金槐和歌集は有名である。 寿福寺との関係は深く、開山栄西禅師が実朝に献上した喫茶養生記をはじめとする 由縁の品々も、この寺に伝えられている。  寿福寺(じゅふくじ) 源頼朝が没した翌年、妻の北条政子が明菴栄西を開山に招いて建立した鎌倉五山第三位の寺 です。鎌倉幕府三代将軍の源実朝も、再三参詣しました。 栄西は日本に初めて臨済宗を伝えた禅僧で、『喫茶養生記』を著すなど、お茶を飲む習慣を 日本に伝えたことでも知られています。 裏山の「やぐら」(中世の横穴墳墓)には、源実朝、母・政子の墓といわれる五輪塔があり ます。墓地には俳人・高浜虚子や作家・大佛次郎などが眠っています。 ● 宗 派:臨済宗建長寺派 ● 山号寺号:亀谷山壽福金剛禅寺 ● 建 立:正治2年(1200) ● 開 山:明菴栄西 写真は「やぐら内の五輪塔(源実朝の墓)」。  外門から山門への参道。  国指定史跡 寿福寺境内 (じゅふくじけいだい) 昭和41年3月22日 指定 亀谷山寿福金剛禅寺(臨済宗建長寺派)は、正治二年(1200)に頼朝夫人政子が、明庵栄西禅師 を開山として建てたもので、鎌倉五山の第三位の寺であります。 この地は、もと源頼朝の父義朝の館があったといわれ、鎌倉入りした源頼朝はここに館を造 ろうとしましたが、岡崎義実が義朝の菩提を弔うお堂を建てていたのでやめたといわれてい ます。墓地にあるやぐらには、源実朝、北条政子の墓と伝わる五輪塔が二基あります。 現在伽藍は外門、山門、仏殿、鐘楼、庫裡などですが、外門から山門に至る敷石道は静寂感 が漂い、また仏殿前に四株の柏槙があり、往時のおもかげを残しています。 平成八年三月三十日 神奈川県教育委員会  ここ外門から山門に至る敷石道は静寂感が漂う。  外門から石畳の参道を望む。  寿福寺もここ外門で後にする。  八坂大神 所在地:神奈川県鎌倉市扇ガ谷1丁目13-45 壽福金剛禅寺の南側に隣接する小さな神社である。  八坂大神「相馬天王」由緒 建久三年相馬次郎師常、己が邸内に守護神として勧請して崇敬したのに始まる。その後現在の 地に奉遷する。世に相馬天王と称するのはこの故である。 神幸式は五日十二日の両日に行われていたが、今では十二日のみとなった。中世御神幸の神輿 荒ぶるを以て師常館の岩窟に納め、新たに調進したと傳へられる。独特の六角神輿は宗社であ る京都祇園八坂神社の形を伝承したものである。 享和元年、慶應元年に社殿の改築が行われた。 明治六年、村社に列格される。  ここでも前撮り写真を撮影中であった。  外国の男性の方と見えたが和服がよく似合っていたので、しばしファインダーを覗く。  ここでも和傘をアクセントに撮影していた。 モデルが素晴らしいので日本の文化に良く似合った写真となった。 後ろ姿が無く正面からの写真となりましたが・・・。  人力車も走ってくる。  12:43 小町通りの北側。 鎌倉駅東口から鶴岡八幡宮までの約600mを結ぶ。通り沿いや脇に入った小路に、話題のグルメ ・ショップが集結。鎌倉散策コースの定番。  皆さんマスクを装着して観光。観光客も以前のように多くなっていたが外国人はチラホラ。  ー 続く ー お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2023.12.13 10:23:51

コメント(0) | コメントを書く

[鎌倉市歴史散策] カテゴリの最新記事

|