|

|

|

カテゴリ:茅ヶ崎市歴史散策

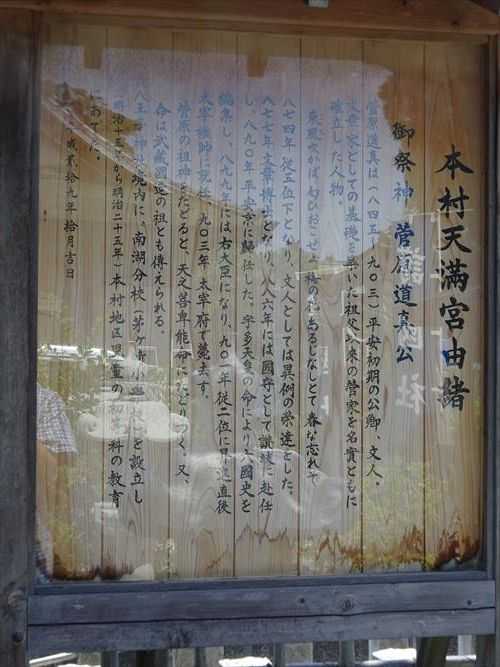

本村天満宮 由緒 御祭神 菅原道真公 菅原道真は(845~903)平安初期の公卿、文人。 文章家としての基礎を築いた祖父以来の菅家を名實ともに建立した人物。 ”東風吹かば 匂ひいおこせよ 梅の花 あるじなしとて 春な忘れそ” 八七四年 従五位下となり、文人としては異例の榮達をした。 八七七年文章博士となり、八八六年には国守として讃岐に赴任し、八九〇年平安京に 歸任した。宇多天皇の命により六國史を編集し、八九九年には右大臣になり、九〇一 年従二位に昇進直後太宰権帥に就任、九〇三年太宰府で薨去す。 菅原の祖神をたどると、天之菩卑能命にたどりつく。又、命は武蔵國造の祖とも傳え られる。 八王子神社境内に、南湖分校(茅ヶ崎小學校)を設立し(明治十五年から明治ニ十五年)

本村地区児童の初等科の教育にあてた。 平成貳拾九年拾月吉日  天満宮の対の「御神牛」(向かって右側)。 無実の罪で太宰府に左遷されることになった道真。太宰府に向かう途中、刺客(笠原宿禰など) に襲われた。このままでは命が危ない!…と、その瞬間、どこからか一匹の牛が飛び出してき て道真を救ったのだ。 実はこの牛は道真が京都で可愛がっていた牛。左遷決定後、どこかに逃げてしまっていたのだ が、大ピンチに再び登場したんだとか。道真は涙を流して喜び、太宰府に連れて行ったと。  道真が亡くなったのは、延喜3年(903)2月25日。丑の日!! そして道真の遺骸は牛車によって運ばれるのだが、牛はある場所で突然足を止め、その場に座 り込んでしまった。 さまざまな手を打ったが、牛はまったく動かず。さては道真公はココでゆっくりと休まれたい のだと弟子は考え、そこを墓地に定めたのだと。その場所は「安楽寺」。 今は名前を変えて「太宰府天満宮」となっているのだ と。 向かって左側の「御神牛」。  天満宮後方から。  八王子神社拝殿左側に立っていた説明板。 本村 天満宮 由緒 御祭神 菅原大神 (菅原道真公) 御神徳 學業向上 受験合格への導きの神 創立年代不詳なれど、古老の記憶する限り、古きより當神社境内に末社として祀られていまし た。近年に至り、社殿老朽化しつつある状態であり、此の度、氏子岸芳雄氏・伊藤岩治氏の赤 誠な御芳志により再建されたものです。 菅原道真公 平安時代の最も優れた學者として、詩歌に優れ、政治家として重要な地位にあられた方です。 昭和五拾八年九月吉日 神 輿 シンヨ・ミコシと呼ばれ、文字通り神の乗る輿のことで、神の移動に用いられたものです。 御輿とも書かれます神輿の中には、神體が納められており、あくまでも來臨した神が氏子圏 を渡御するのが目的です。これに對して賽銭を投げ供えたり、手を合わせ拝む人があるのは その為です。 ※神輿、淘綾群山西村、杉崎英之助製作 明治貳拾貳年(一八八九)五月五日 神輿再興記 (年代不詳) 夫祭祀皇大御國大本而・本村古来之神輿殿壊・・村内同心協力・・ 募財テ神輿再興セン事ヲ欲ス。神恩ニ報ヒ名ヲ子孫ニ傳ヘム事ヲ希望ス・・ ※この記事から推察するに、現在の神輿は三代目となる。 禊祭から浜降祭 建久貳年(1191)、今から八百年も昔の話。鶴嶺八幡社の参道先で「禊祭」が祖先の手によって 厳かに行われていた。「南無八幡大菩薩」の信仰は、茅ヶ崎に多くの氏子や信者を集め、鎌倉 時代・江戸時代の昔から郷土の信仰の中心であった。 明治の時代を迎え、鶴嶺八幡社の禊祭と寒川神社神輿の御體詣りが、明治九年(1876)合同で行 う事とし、合同祭典の儀式が行われた。 それ以降、この祭典を浜下(はまおり)の行事であることから、浜降祭(はまおりさい)と決め、 七月拾五日とした。 昭和参拾六年(1961)県無形民族資料に指定。 昭和五拾貳年(1977)県選擇無形民族文化財に指定。 昭和五拾参年(1978)県無形民族文化財に指定 ※平成拾八年 浜降祭実行委員会で七月第参月曜日と決める。 特殊神事2 官國弊社特殊神事調、大正拾参年(1924)によれば、寒川神社を中心とした浜降祭の様な特殊神 事が、その神事を列挙してみると、①神の降臨出現を中心とする神事 ②斎祀を・・ ③禊祭を・・ ④供物・舗設を・・ ⑤渡御に関する・・ ⑥卜占 ⑦農耕・・ ⑧採取・・ ⑨火に・・ ⑩疫病除け・・ ⑪競技・・ ⑫藝能 ※この「神事」に「複数神社の連合を中心とした神事」を加える。 神事の基礎・市史・茅ヶ崎の昔話より  東側からの入口。  社務所北側には神社関係者、氏子の提灯が並ぶ。  右側が本殿。  神楽殿 九月一日の八王子神社例大祭では田舎芝居、カラオケ等で使用される。  八王子神社北側の低地には新興住宅地が広がる。  幼稚園児が鐘楼へ。  次の場所へ行くことに。 鳥居下から南側の旧東海道を望む。  旧東海道から北側に鎮座する八王子神社を見下ろす。  ズームアップ。  茅ヶ崎市本村一丁目歩道橋  リアンレーヴ茅ヶ崎 所在地:神奈川県茅ヶ崎市本村4丁目3−34 最近完成した介護施設で、茅ヶ崎にもいろんなところに建っている。これも高齢化から。  今朝参加者が下車した「本村バス停」。 この辺りもモール化され道路脇がすっきりしている。  モール化された道路のボックス。  10:15 次の目的地 ”茅ヶ崎一里塚” へ向かう。  ー 続く ー お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2024.06.16 03:00:09

コメント(0) | コメントを書く

[茅ヶ崎市歴史散策] カテゴリの最新記事

|