|

|

|

カテゴリ:音楽

「資本論」はカール・マルクス(1818-1883)の代表的著作として名前だけはよく知られています。亭主もその梗概は何度か目にしたことがありますが、基本的にはいわゆる「共産主義」理論の書のようなものだという理解しかなく、20世紀末の旧ソ連・東欧の共産党政権崩壊以降は「社会・経済理論としては失敗した過去の遺物」という印象しかありませんでした。(これは世間における現在の共通認識ではないかとも思われます。)

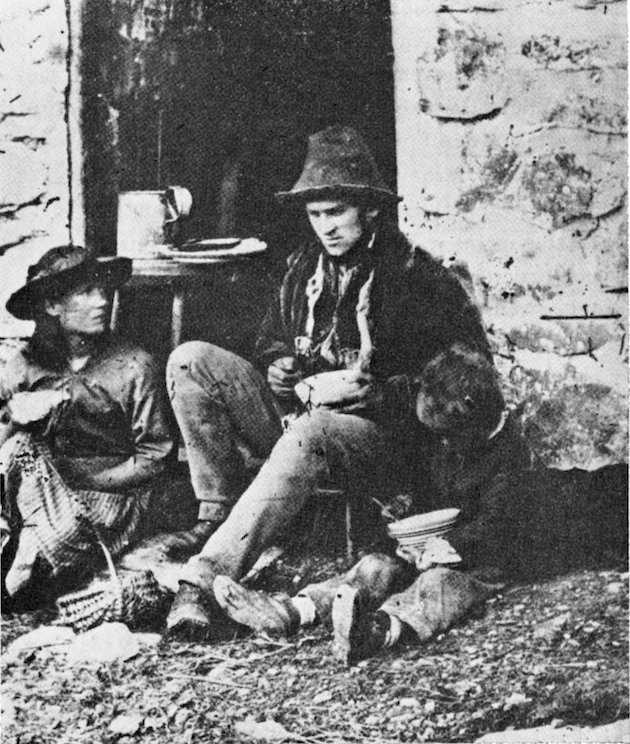

三十代の若い書き手である斎藤幸平氏による表題の書、このところアチコチでバズっていることもあり、「いまさらマルクス主義でもあるまいに…」と思いつつも、連休中にふらっと訪れた書店で現物を目の前にし、やっぱり何が書いてあるのか気になって購入。読み始めたところ面白くて一気に読んでしまいました。  もちろん、この本が今話題になる理由は明確で、近年の経済格差の拡大とそれによる社会の分断に対する不安、さらにはその原因とされる「資本主義経済の行き詰まり」感にあります。「ソ連崩壊によって資本主義が共産主義に勝利し、世界はこれから良くなる一方だ」という当時の楽観は、たったの四半世紀かそこらで完全に消え失せてしまいました。 では資本主義の何が問題なのか、それを最初に真正面から考究したマルクスの著作に何が書いてあったのかもう一度確認し、あわよくば何かそこから解決・改善へ向けての新しい知恵を汲み取れないか、というのが本書の立ち位置といったところでしょう。 ところが、亭主が本書を読んで驚いたことには、マルクスは論考を深める過程でその考え方が大きく変遷していること、特に、プロレタリアート独裁による社会変革を目指す政治的マニフェストだった「共産党宣言」(1848)と、経済学の書である「資本論」(1866)とでは言っていることが大きく違っていることを知ることに。特に、「資本論」の主張の核心はトップダウンによる「共産主義革命」ではなく、こんにち我々が言う「働き方改革」そのものだったことを得心させられました。(この点、実は以前にこのブログに取り上げた國分功一郎氏の「暇と退屈の倫理学」第3章「暇と退屈の経済学」でも紹介されています。) 斎藤氏の主張を理解するために、ここで簡単に経済学の予備知識をおさらいしておきましょう。 ・余剰とは? 人が作り出す物・サービスのうち、目前の必要分を超えたもの。 「暇と退屈の倫理学」によれば、人類は移動しながらの狩猟・採集生活を止めて、定住・農耕生活に入った(=「定住革命」)によって「余剰」を手にするようになった。(これが「暇」の元でもある。) ・市場とは? 「余剰」を交換するシステム。ここで余剰は価値(=交換価値)を生じ、「商品」となって価格がつく。(斎藤氏は、なぜか交換価値を、単に「価値」と呼ぶことに固執しているので、その分かりにくくなっているのが残念。)価格は基本的に「需要と供給」で定まる(=市場経済)。当初は穀類のような必需品でかつ長期保存が効くような物が交換基準(=通貨)の役を果たし、それが金銀といった皆が欲しがる貴金属、さらにはより抽象的な「貨幣」となった。 ・自給自足(共同体)経済とは? 個人あるいは小さな閉じた共同体の中で、生活に必要な物・サービスを自ら生産・消費するシステム。共同体の中である程度個人の分業化が進むと、必要品の一部を市場で交換によって調達するようになる。交換に回されない物・サービスが持つ価値は「使用価値」と呼ばれ、「交換価値」と対比される。 ・資本主義経済とは? 余剰な物・サービスを大量に生産し、「市場を利用して」大量に交換(消費)させ、さらに余剰を獲得する(=経済成長)というサイクルを繰り返すシステム。(これによって自給自足経済は最小化される。)余剰を最大化するという強い動機(=欲望)が働くために、「資本」側は労働者の低賃金・長時間労働を望む。また、市場は大きい方が獲得できる余剰も大きいので、グローバル市場への強い欲求が働く。一方で、余剰の追求は大量廃棄などの地球環境への負荷増大とセットだが、「資本」側はその低減化に対しても消極的。 (以上から、資本主義と市場経済は明確に区別すべき概念だが、斎藤幸平氏の本ではなぜか市場/市場経済は最後の方にちょっと出てくるだけで、見通しがよくないのが難点。) ・経済理論としての共産主義が間違った点は? 物・サービスの価値がそれに要した労働によって決まると考えたこと(=労働価値説)。亭主から見ると、これはマルクスが生きていた当時の労働者の悲惨な境遇への同情・連帯の思いの表現だったと思われますが、贔屓の引き倒しでした。 (労働者が作るものが商品である限り、これが誤っていることは明らか。例えば、山から同じ労働量で運んできた石がダイヤモンドなのか、あるいは石炭か、それとも「ただの石ころ」かで交換価値は大きく違いますが、労働価値説に従えばこれらは皆同じ価値を持つべき、ということになってしまいます。斎藤幸平氏の本では労働価値説への言及はあるが、これを明確に批判していないのも難点。)さらには、この状況を変えるために、政権奪取による生産手段の国有化・プロレタリアート独裁、といった共産主義革命を目指したこと。ただし、先にも触れたように、マルクス自身は「資本論」を書いた頃にはこの考えを捨てていたようです。  (貧困と暗闇の下にある労働者とその家族。J. Bronowski "The Ascent of Man"より。) 以上を踏まえて、「ゼロからの『資本論』」の提案を要約すると、いまや暴走とも言える状態で余剰を追求する資本主義経済の部分を適正な規模に縮小し(=労働者の働き方改革の推進にもなる)、自給自足経済を高度に発展させたような共同体経済がカバーする領域を拡大せよ、ということになると思います。また、そこでは交換に回らない物・サービス(=使用価値)を「公共財(コモンズ)」として再定義することも提案しています。これは、いまやそのような公共財とも言える「ウィキペディア」(百科事典)や「リナックス」(コンピュータOS)の支え手たちの考え方でもあります。 (一方、国によるベーシックインカム配布や現代貨幣理論に基づく無制限な歳出拡大といった施策は、昔の共産党による計画経済や高福祉政策などと同じく、トップダウンであるが故に官僚機構を肥大させるだけで、結局上手くいかないだろうと断じています。) * * * * ところで、先週のブログで取り上げたロッシーニの「老いの過ち」、オペラ作曲家業を畳んだ後も、毎週末にボローニャ(後にはパリ)の自宅サロンで演奏会を催し、他の音楽家の作品に加えて自作も披露していたということで、そこでの作品を集めてロッシーニ自身が編纂した曲集とされています。 彼の音楽家としての活動期間で見ると、18歳でオペラ作曲家デビューして37歳で筆を折るまでが19年、一方でその後サロン音楽家としての活動期間は優に30年を超えています。「老いの過ち」が単なる手すさびでないことは一聴すれば明らかで、後者を単なる「余生」と見るのは大きな見当違い。おそらく音楽家として「一身にして二生を生くるが如し」だったと考えるべきでしょう。しかもそれが本人の選択だった、という点がいろいろと想像を掻き立てます。 以下は亭主の妄想ですが、ロッシーニはオペラ劇場のために作品を書きまくっているうちに、徐々に自分の仕事に疑念を持ち始めたのではないか? ロッシーニは、今で言えば労働者階級の出身で、その立場は貴族の末裔や富豪の興行主(資本家)が金儲けのために行うオペラ興行会社に雇われた社員(=一介の労働者)のような存在だったとも想像できます。そこでは大勢の関係者の糊口が興行の成功にかかっており、常に大当たりを目指して新作オペラを制作・上演し続ける必要があります。こういう状況で今風の「芸術家の自由」を発揮する余地はそれほど大きくなく、彼はひたすら消費されるだけの音楽を書いている、という虚無感に襲われたのではないか…(「音楽市場」において、演奏家の人気を頼りに、不特定多数の観客を相手にする大規模興行としての音楽が持続可能なビジネスなのか、というこんにち的な疑問にもつながります。) これに比べれば、当時のロマン派音楽家達の活動中心だったサロン(私的な社交場=小さな共同体)で愛好家を相手に音楽を供給している方が、音楽家にとってよほど自由度が大きいと思われます。(言わば共同体における音楽の自給自足のようなもの、という見方もできるでしょう。このようなサロンの主催者は、19世紀には既に貴族や富豪のような特権階級だけに限らなかったようで、広く愛好家の集まりでした。)おそらくロッシーニもそのようなサロンでの音楽活動を望み、ある程度蓄えができたところで自らサロンを主催する身分に転じた、というのが亭主の見立てです。 小さな共同体では、個人は何かの「専業」ではなく、多様な役割を果たすことが期待されます。ロッシーニも、音楽家としてサロンで新曲を披露するだけなく、レストランを開いて新メニューを考案したり、あるいは若手音楽家のために教えたりと、いろいろなことをやっていたようです。 「老いの過ち」の一連の作品を聴いていると、ロッシーニは実に自由でいきいきと音楽を(人生も?)楽しんでいる様子が伺えます。(「老いの過ち」というお題自体、「若気の過ち」という常套句をモジったものという見方もあるそう。)彼が人気作家として首をへし折りかねない勢いでオペラを書いていたモーレツ社員のような生活を捨て、音楽も含めて自分がやりたいことで「暇」を楽しんだとすれば、実に羨むべきセカンドライフだったでしょう。  お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2023年05月07日 18時02分51秒

コメント(0) | コメントを書く

[音楽] カテゴリの最新記事

|