|

|

|

カテゴリ:音楽

今月初めに表題のTV番組が放送されたのを録画にて鑑賞。副題に「夢と野望の人生」とあるように、当番組シリーズの趣旨は「歴史上の有名人が辿った波乱万丈の人生から現代人の生きるヒントを探る」とあります。ただし、一般視聴者向けの娯楽番組になるよう、さまざまな背景のゲストに興が湧くままコメントを入れてもらう、という趣向になっています。これまでに古代ローマ時代から現代までにわたり100人近い歴史上の人物が取り上げられていますが、西洋クラシック音楽・古楽に関係する人物の登場は初めてで、その描かれ方も含め興味津々といったところです。

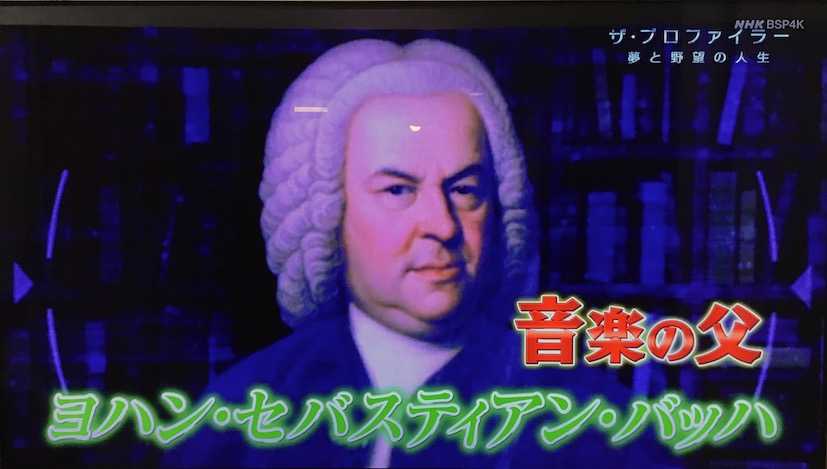

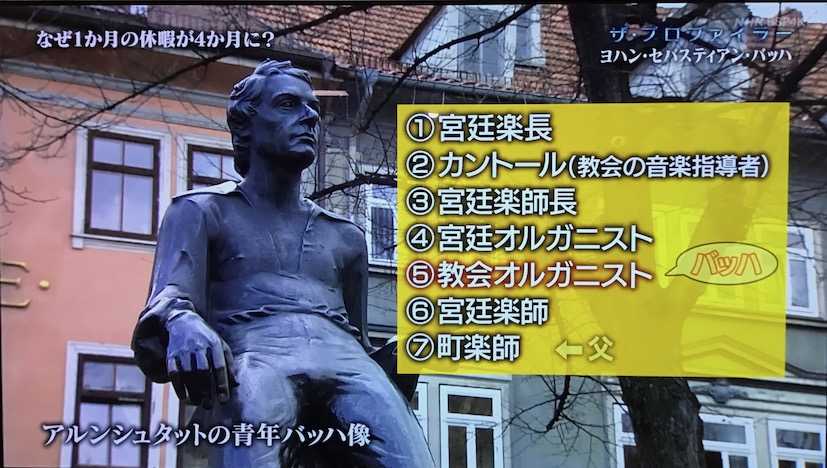

今回のゲストはお笑い芸人の古坂大魔王、元AKB48メンバーでタレントの松井咲子さん、そして近頃バッハといえば必ずお声が掛かる(?)BCJの鈴木優人クン。 番組の「つかみ」は、例によって学校の音楽室の肖像に付いた「音楽の父」という尊称。とはいえ、番組が進むにつれて明らかになることは、バッハの生涯がむしろそのような尊称から想像されるような「富と栄光に満ちた人生」とはかけ離れたものだった、ということから、そのような尊称との落差を際立たせる仕掛けになっています。(この点、バッハを一生懸命ヨイショしようとしていた某クラシック番組とは大いに対照的。) 実際、番組ではバッハの生い立ちから苦難に満ちた少年時代(9歳で両親を相次いで亡くし、長兄の下で居候として肩身の狭い思いをしたらしいこと)、14歳で長兄の元を辞して教会附属学校の給費生として自立、卒業後は教会のオルガニストを皮切りに、よりよい待遇を求めて転職を繰り返した末に、ライプツィヒ・聖トマス教会のカントル(音楽監督)のポストを得たこと、その間それぞれの雇い主との間で色々と悶着を起こしたことなどが詳細に描かれていきます。 特に亭主が感心したのが、当時の身分社会において音楽家にも階級があったことを、具体的なランキング表や収入にも言及しながら示して見せたことです。番組では、バッハが転職によってこの階級をよじ登っていくソーシャル・クライマー(立身出世主義者)という風に扱われており、これを現代に置き換えれば、よりよい地位や給料を求めて転職を繰り返す「やり手のサラリーマン」のような役どころ。まさに「夢と野望の人生」というわけです。(当時の音楽家が王侯貴族あるいは教会という雇い主に仕える使用人の身分だった、ということがもう少し明確に出ていれば文句なしの番組構成でした。)  さらには、最後のポストであった聖トマス教会のカントルという職が、直前のケーテン時代における「宮廷楽長」より格下という降格人事だった点を取り上げ、バッハ自身がこれについて書いた手紙を引用しながら、彼が自分のやりたい音楽をやるためにこれを受け入れた、という解釈が披露されます。 もちろんこの手紙からは、ケーテン宮廷を去るという決断の理由がそこでの音楽環境の悪化(雇い主の再婚相手が音楽嫌いで宮廷楽団も縮小されたなど)にあることも伺えるので、それをもって転職の動機を「近代の芸術家が創作の自由を求めた」かのように解釈するのは危ういという気がします。  一方で、バッハは同時代の音楽家で彼の友人でもあったテレマン、あるいは同郷のヘンデルが、ちょうどその頃ヨーロッパ中の王侯貴族の間で流行していたオペラの作曲で大活躍していることも耳にしていました。ライプツィッヒで高度成長期の猛烈サラリーマンのようにがむしゃらに働いた理由も、この流れに対抗して(?)オペラ的な教会音楽(番組でも取り上げられた「マタイ受難曲」などがその例?)を創作することで、処遇への不満を晴らしていたのかもしれません。そうだとすると、近代の芸術家的な思考が働いていたかも知れず、まさに時代の分水嶺にあった音楽家という風に捉えることもできます。 このような近代とそれ以前、という精神の相剋・分裂は、当時流行の単旋律とそれを支える和声進行といったホモホニックな調性音楽と、数多くの旋律が絡み合う古風な(故に「時代遅れ」と批判された)教会中心の多声音楽の双方に魅力を見出したバッハの音楽的嗜好にも現れているともいえます。 ちなみに番組コメンテーターの面々は、やはり近代的な芸術家として見た場合のバッハの振る舞いに共感している様子が見て取れましたが、番組を通してある種の偶像破壊が起きることで、高所に祭り上げられていたバッハという音楽家が身近に感じられるようになった効用は少なくなかったのではないかと思われます。  ところで、優人クンはご自慢のハープシコードをスタジオに持ち込んでおり、これでインヴェンション第1番冒頭を弾きながらバッハが愛好した多声音楽の解説を行いました。その後、楽器に触ってみては、と促されて「初めてなんです!」と大喜びでその前に座った松井咲子さん(音大でピアノを習っていたらしい)、平均律クラヴィーア曲集第1巻第1番の前奏曲を弾きはじめましたが、何故だか変です。(どうやら1オクターブ下で弾いていたようで、ピアノ中央のドの音がハープシコードのどのキーに対応するのか咄嗟に分からなかった?)これを見た亭主、思わずズッコケるとともに、「あ〜やっぱりこれ(楽器に馴染みがないこと)こそが古楽側の問題だ」と改めて思い知らされることに。 兎にも角にも、ひさしぶりに秀逸な音楽史のドキュメンタリー番組を見せてもらいました。  お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2024年02月25日 20時41分53秒

コメント(0) | コメントを書く

[音楽] カテゴリの最新記事

|