|

|

|

カテゴリ:(完結)東京歩きめぐり

2017年10月18日(水)晴

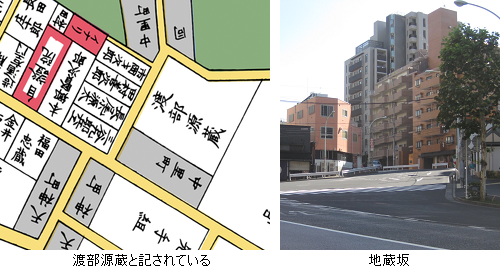

先週の金曜日から毎日雨。今日は久々の青空なので、「東京歩きめぐり」に出動する。今回歩くのは、新宿区の北山伏町・市谷山伏町・弁天町・南榎町・榎町・東榎町・天神町。09:40 牛込郵便局裏 、【 東京歩きめぐり 第92回 】を歩き始める。 北山伏町と市谷山伏町から。山伏町の町名は、江戸初期に山伏・修験者が多く住んでいたことに由来する。「林氏墓地」を訪れる。解説板には「江戸時代、朱子学をもって徳川幕府に仕えた林羅山とその一族・子孫の墓所で、国の史跡に指定されている(後略)」とある。  弁天町を歩く。町名は、町内の弁天堂に由来する。幕末の江戸切絵図には「弁才天社」と記され、現在も外苑東通り沿いに存在する。門柱には「大辨財天」。社に掲げられた「無断駐車禁止」の看板ばかりが目立つ。  「宗参寺」を訪ねる。ここには「山鹿素行(やまがそこう)墓所」と「牛込氏墓所」がある。素行は江戸前期の儒学者・兵学者で、墓所は国指定史跡。牛込氏は室町中期以来 江戸牛込の地に居住した豪族。現在の光照寺一帯(新宿区袋町)には、戦国時代 牛込氏の居城があったとされる。  「浄輪寺」を訪れる。この寺には「関孝和墓所」がある。孝和は江戸前期の和算家。解説板には「(前略)点竄術(てんざんじゅつ)と呼ばれる筆算式代数学を創案し、和算が高等数学として確立する礎を築きました(後略)」とある。 南榎町・榎町・東榎町・天神町をめぐる。榎町の町名は、江戸時代 ほぼ原野だったこの地域で、唯一榎の大木があったことに由来するらしい。天神町の町名は、江戸初期の能書家 大橋竜慶の屋敷内に天神社があったことに由来する。  「泉鏡花旧居跡」に立ち寄る。住宅街に解説板があるだけ。鏡花はここに 1899年(明治32年)から4年間住み、「高野聖」などを発表している。「両社稲荷神社」を訪ねる。稲荷神に赤城神を合祀したので、両社と称しているらしい。  「北野神社」を訪れる。大橋竜慶の邸内社を引き継ぐもので、大橋天神とも呼ばれる。「渡邊坂」を上る。標柱には「江戸時代、坂の東側に旗本 渡邊源蔵の屋敷があったのでこう呼ばれた(後略)」とある。幕末の江戸切絵図には渡部源蔵と記されている。  渡邊坂上は「地蔵坂」につながる。標柱には「坂名の由来はさだかではないが、おそらく近辺に地蔵尊があったものと思われる」。11:10 牛込天神町交差点 、【 東京歩きめぐり 第92回 】はここで終わり。 牛込郵便局裏 → 牛込天神町交差点 : 4.3 km

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2017.10.19 16:15:33

コメント(0) | コメントを書く

[(完結)東京歩きめぐり] カテゴリの最新記事

|