|

|

|

カテゴリ:江戸切絵図歩きめぐり

2023年12月13日(水)快晴

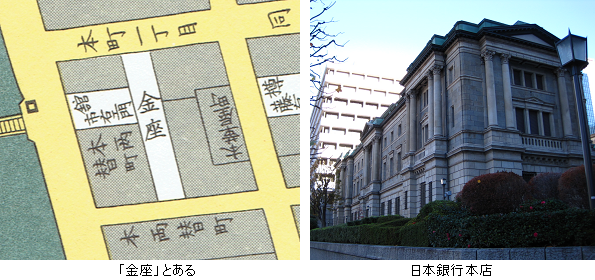

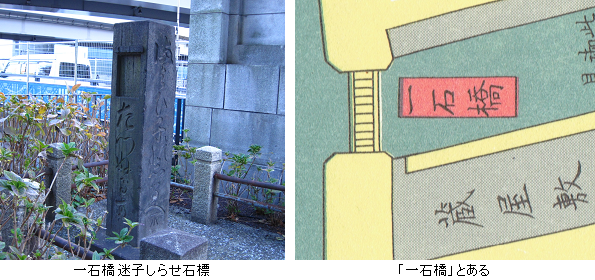

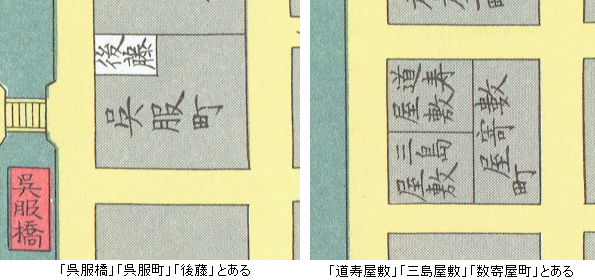

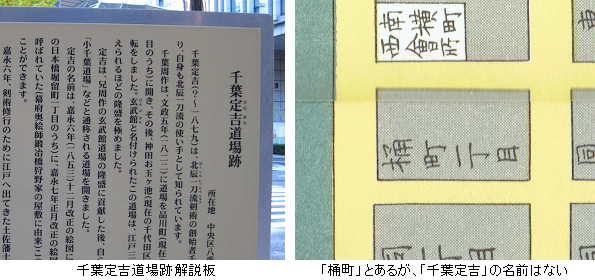

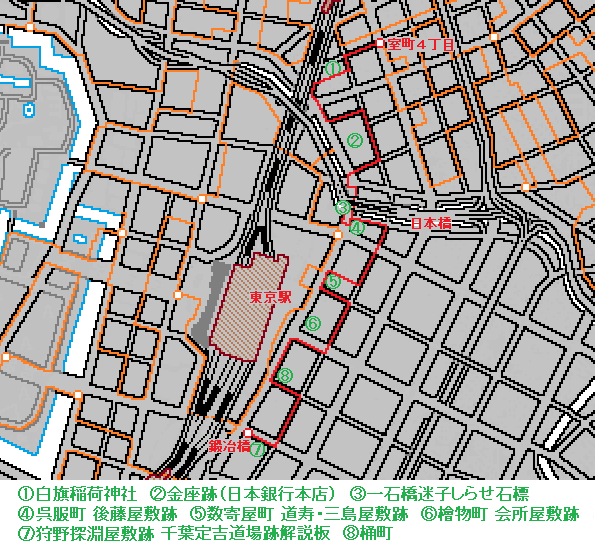

快晴。今年の歩き納め。今回歩くのは、安政6年(1859年)板「日本橋北内神田両国浜町明細絵図」と文久3年(1863年)板「八町堀霊岸嶋日本橋南之絵図」のうち、現在の中央区日本橋本石町1~4丁目・八重洲1~2丁目に当たる地区。08:55 室町4丁目交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第35回 】を歩き始める。  日本橋本石町(ほんごくちょう)1~4丁目。「白旗稲荷神社」を訪れる。創建年代は不詳だが、平安時代後期 源義家が奥州討伐に向かう際、社頭に白旗を立てたのが起源と伝わる。白旗は源氏の旗印で、降伏の意味ではない。切絵図には「白ハタイナリ」とある。  切絵図に「金座」とある場所に、現在は日本銀行本店が建っている。文禄4年(1595年)徳川家康が京都の金匠後藤庄三郎に命じて江戸で小判を鋳造させたのが始まりで、代々後藤家が金座を統轄した。最初は大判なども鋳造していたが、のちに小判や一分金等のみを鋳造するようになった。  八重洲1~2丁目。「一石橋」南詰に「迷子しらせ石標」がある。江戸時代ここへ貼り紙をすることにより、迷子探しの伝言板として使われていた。正面に「満よひ子の志るへ」、右側面に「志らす類方」、左側面に「たつぬる方」、裏面に「安政四丁巳年(1857年)二月」とある。 切絵図の「呉服橋」東側の「呉服町」に「後藤」とあるのは、呉服商を営む後藤縫殿助(ぬいのすけ)の屋敷。後藤家は幕府の御用達呉服師。家康の時代から呉服御用達を勤め、寛永4年(1627年)3代将軍家光から縫殿助の称を与えられ、以降幕末まで代々縫殿助を襲名した。  切絵図の「数寄屋町」に「道寿(どうじゅ)屋敷」「三島屋敷」とある。太田道寿は幕府の御用医師、三島祐徳は幕府の御用達呉服商。切絵図の「檜物町(ひものちょう)」にある「会所屋敷」と合わせて「三会所」と呼ばれた。会所とは、町方において商人組合や地域の公的な集会所・事務所・取引所として用いられた建物のこと。  切絵図の「鍛冶橋」東側に「狩野探淵」とある。元和7年(1621年)絵師の狩野探幽がこの地に屋敷を拝領。天保7年(1836年)探淵は狩野派鍛冶橋家の8代目を継いだ。狩野派には鍛冶橋家の他に、中橋家・木挽町家・浜町家がある。  鍛冶橋狩野屋敷の近くに、北辰一刀流創始者千葉周作の弟定吉の道場があった。「千葉定吉道場跡」解説板によると、周作の道場「玄武館」に対して「小千葉道場」などと通称された。安政2年(1855年)安政の大地震により道場は焼失。少し北の「桶町」へ移転したが、切絵図には記されていない。09:35 鍛冶橋交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第35回 】はここで終わり。 室町4丁目交差点 → 鍛冶橋交差点 : 3.0 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 105.9 km )

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.12.14 15:03:46

コメント(0) | コメントを書く

[江戸切絵図歩きめぐり] カテゴリの最新記事

|