|

|

|

カテゴリ:陸道をゆく

【天領とは】

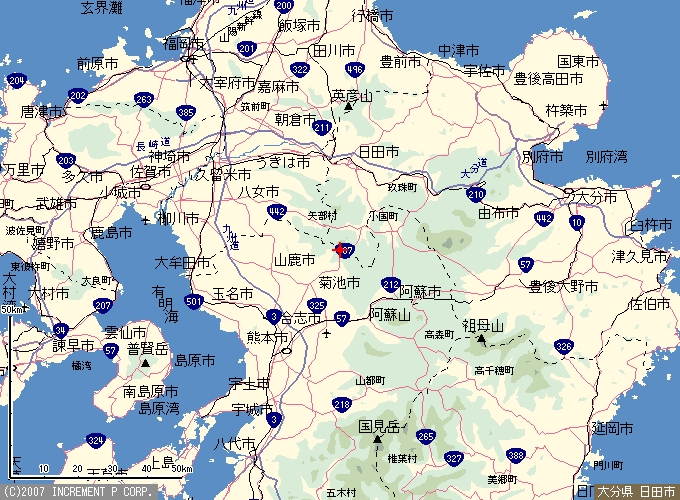

全国の天領を詳しくは知らないが、記憶の限りでいえば、佐渡(新潟)、多摩地方(東京)、飛騨高山(岐阜)、河内(大阪)、長崎(長崎)そしてわが出身県である日田(大分)。そんなところであろうか? <参考文献 村上 直『天領』より> 天領とは江戸幕府の直轄地をいう。江戸時代には天領とは云わず、御料あるいは御料所と呼ばれていた。明治2年のころから幕府直轄地を天領と呼ぶことがおこなわれて、今日では御料の代わりに天領と呼ぶことが一般的になってきた。 〈天領は幕府存立の経済的基盤〉 天領は幕府の年貢徴収地である。天領を治めるために幕府から派遣された代官 郡代は支配下の村々から 年貢米 や 年貢大豆 を現物納で集めたり、それを金納(銀納)させたりした。年貢米は江戸御廻米 大坂御廻米と呼ぶように江戸を主とし大坂にも送ったのである。豊後の内、日田郡および玖珠郡の内から長崎御廻米をおこなうことが、享保18年(1732)から始められた。日田 玖珠郡では代官 岡田庄太夫 以後は、 長崎廻米 が主となっている。年貢大豆は享保7年から全部銀納となった。そのほか茶 漆(うるし) 紙 筌(うけ) 網 鉄炮などにかける 小物成(こものなり) は銀納であった。これらの年貢銀が江戸 大坂の御金蔵に納められ、年貢米と共に幕府の収入となるのである。第8代将軍 吉宗(よしむね)は 享保の改革 により年貢増徴策をとったが、そのため田畑の開発をおこなわせると共に定免法を実施させた。 〈天領の石高〉 天領の石高は、 関ヶ原の戦い 以前は100万石ぐらいであったが、関ヶ原の戦いの後、西軍に属した諸将の領地を没収した中から直轄地に編入したものも多く、家康の晩年には高200万石ぐらいに増加した。その後も、大名の 改易(かいえき)(領地を取り上げる事) 減封(領地を減らすこと)をしきりにおこない、天領を増加した。5代将軍 綱吉(つなよし)の時代には、高400万石に達した。8代将軍吉宗の享保17年(1732)には451万石、延享元年(1744)には463万石余になっており、このころが天領の石高のピークであった。その後の最低は、文化10年(1812)で、413万石4,556石である。 〈天領の地域別分布〉 享保14年(1729)の江戸幕府直轄領の地域別分布を見ると、関東筋は高102万石7190石、畿内筋67万6,340石、海道筋73万2,610石、北陸筋27万7,440石、奥羽筋37万3,940石、中国筋41万180石、 西国筋 12万3,860石となっている。別に天領を大名に預ける大名領所と遠国奉行支配地には次のものがある。畿内筋2大名で4万7,980石、海道筋2大名で5万7,790石、北陸筋6大名で39万7,940石、佐渡奉行13万950石、奥羽筋1大名で12万6,240石、中国 四国筋3大名で3万4,260石、西国筋松平主殿守2万4,400石、長崎奉行3,430石。これをパーセンテージで見ると、関東29%、近畿筋18%、海道筋、北陸筋、奥羽筋、中国筋、九州筋の順位となる。九州筋は5%。関東地方に天領が集中しているのは、年貢米銀を江戸に運び込むのに最も近いことが主な原因であろう。京都 大坂には幕府の主要機関があることから食料供給地としての天領を必要としたのであろう。九州から年貢米を大坂に運ぶのは、なぜであろうか。大坂は江戸時代において経済の中心であり、米の取り引きも盛んにおこなわれたところである。諸大名と同じように幕府も必要ならば米を売ることも出来たと思われる。幕府の大坂金蔵があり、 日田代官 郡代からの年貢銀も、ここに納められた。必要ならば、この資金を利用して、大坂商人から、幕府は物資を購入したであろう。 〈九州の天領〉 天領の村数が一国の村数の内で占めるパーセントを比較してみると、豊後は1,516村中179村で11.8%、肥後は1,124村中128村で11.3%、豊前は668村中56村で8.3%、日向は398村中19村で4.7%、筑前は902村中7村で0.7%、肥前は1,418村中9村で0.6%となる。筑後 大隅 薩摩には天領は存しない(『九州と天領』)。豊後国天領の中核をなす日田郡 玖珠郡は 太閤秀吉 の直轄地から始まり、慶長6年には直轄地支配の代官 あるいは大名領所の支配下におかれた最も古い天領である。肥後の天領の中心は天草である。 島原 天草の乱 後、再び乱の起こるのを防止するために幕府の直轄地に組み込む方針が決められた。しかし大名山崎氏の3年の支配を経た後、寛永18年天草を幕府直轄地としたのである(『九州と天領』)。このように意図的に天領を設定した場合もある。 〈享保8年(1723)12月御改めの九州天領の石高〉 豊後国 高6万9,001石8斗7升4合1夕 豊前国 高3万0,208石5斗2升5合6夕 日向国 高1万6,437石8斗8升8合 筑前国 怡土(いと)郡 高6,221石6斗9升5合2夕 以上計12万3,869石9斗8升余は日田代官支配地。 外に預所国東郡3,063石余。 他に 島原藩 預所 長崎奉行 支配地計2万7,844石がある。  いまだに旧天領を標榜し、観光の目玉としてしているのは大分県日田市くらいであろう。  東京のコンビニでも売り出されている日田天領水は、かなり値段が高いがいまだに店頭に並んでいるところを見るとかなり売れているのであろう? 司馬遼太郎の「街道をゆく」でも「豊後・日田街道」としても紹介されているが、広瀬淡窓を中心とする漢学が最も発達したところでもあり、全国から志をもった著名人が集まっていたという。淡窓の開いた咸宜園では四書五経のほかにも、数学や天文学・医学のような様々な学問分野にわたる講義が行われた。毎月試験があり、月旦評(げったんひょう)という成績評価の発表があり、それで入学時には無級だったものが、一級から九級まで成績により上がり下がりした。塾生は遠方からの者も多かったため、寮も併設された。全国68ヶ国の内、66ヶ国から学生が集まった。東国からやってきた女の子もあった。この寮生活を詠ったのが、「桂林荘雑詠」であり、この詩は教科書に取り上げられることもある。 [道うを休めよ 他郷 苦辛多しと 同袍友有り 自ら相い親しむ 柴扉 暁に出ずれば 霜 雪の如し 君は川流を汲め 我は薪を拾わん] 咸宜園は淡窓の死後も、途中に中断などがあったものの、1897年(明治30年)まで存続した。淡窓の後、弟の広瀬旭荘や、林外、青邨などが塾主を務めた。咸宜園はその歴史の中で、延べ4000人を超える入門者があり、江戸時代の中でも日本最大級の私塾となった。出身者には、高野長英や大村益次郎、清浦奎吾、上野彦馬、長三州、横田国臣、松田道之などがいる。80年間で、ここに学んだ人は約4,800人に及ぶ。 咸宜園の建物はそのまま残されて国指定史跡となり、現在でも観覧する事ができる。ジャーナリストとして知られる筑紫哲也の先祖も、この咸宜園で学んだ。 漢学が発達していた日田の地名にまつわる読み方もいわゆる「坊主読み」とされる濁音で読まない。日田(ひた、ひだではない)は水郷(すいきょう)これに対して茨城の潮来は水郷(すいごう)という)。   何かの本で読んだが、「切捨てご免」とされていた特権を持っていた武士が間違って天領の農民を知らずに切ったりすると幕府から厳罰に処せられたそうである。 私の偏見かもしれないが、旧天領出身者はいまだに人気(じんき)がおっとりしていて誇りが高く、幕府直轄地だったことの影響が何がしか残っているように感じる。 明治以降、何でもかんでも東京一極集中が進んで人も金も情報も遊びも集まっているが、江戸時代はこのようにある意味江戸より先進的な地域が点在していたのである。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[陸道をゆく] カテゴリの最新記事

|

|