|

|

|

カテゴリ:カテゴリ未分類

システム(OS)とは何か?

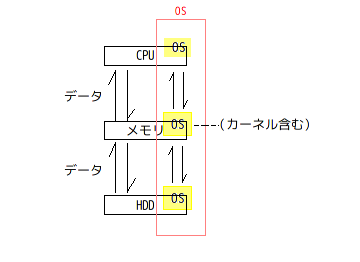

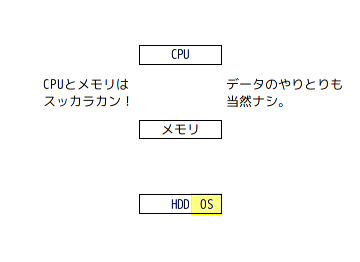

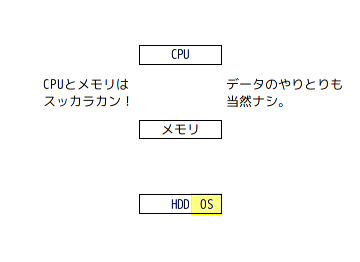

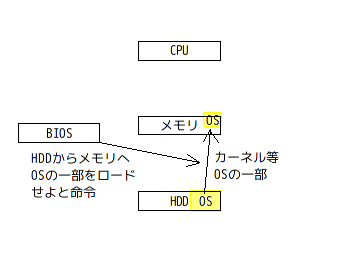

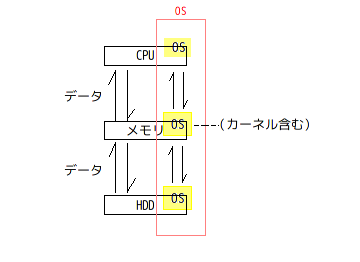

「PCの動作のしくみ(1) ~ハードウェアの役割とデータの流れ~」の続きです。 「システム = OS」として今まで話を進めて来ましたが、実はこの表現は正確ではありません。 本来、OSとははシステムを構築するものの一部に過ぎません。 ただ、大雑把な理解としては 「システム ≒ OS」 と思ってもらっていいと思います。 本来は全く同義では無いということを頭の片隅に置いてもらいつつ、話を進めていきたいと思います。 さて、OS(システム)が無ければパソコンはタダの鉄の塊に過ぎません。 「ソフト無ければタダの箱」なんて名言(?)もあるくらいで、「OSの無いPC」は「魂(または脳)の無い人の身体」みたいなものです。 PCが正常に動作するにはOSが正常である必要があります。 PCの障害は主に2つに分けられます。 ・ハードウェア的な障害 ・ソフトウェア的な障害 ハードウェア的な障害は「機械的な故障」による障害のことです。 こういった障害は部品の交換等をしなければ直すことはできません。 そしてその故障は「電源、バッテリー周り」や「HDD」の故障が圧倒的に多いです。 HDDの交換は一般ユーザーでも可能なケースはありますが、そういった例外を除き、基本的にメーカー修理となります。 それに対してソフトウェア的な障害とは「プログラムの障害」、システム的な障害が発生している場合は「OSの障害」とほぼ同義です。 PCの起動に問題がある場合は、OSに不具合が生じたということになります。 ハードウェア的なトラブルと違い、こちらの場合は基本的にはユーザー自身による対応が可能です。 そしてLiveCDで対応できるケースは、まさにこちらのケースになります。 むろん、すべてに対応できるわけではありません。対応できるとしたらこのケースに限るという意味です。 ま、「ユーザー側で対応できる」といっても、ユーザー自身にある程度の知識は要求されますけれども。 OSが動いている状態とは? OSは「数多くのプログラムの塊」で出来ています。言ってみれば「プログラム群」と言えるでしょうか。 通常、PCが動いている時には、OSは主に「HDD」と「メモリ」に居座っています。 特にOSのコアとなる部分(カーネル)はメモリ上で活動していて、CPUとデータのやりとりをしつつ、PC全体の管理を行います。 (データのコピー/移動/削除/OSの自分自身の管理等、すべての処理を含む)  ところでOSが活動するためにはCPUが必要です。なぜならこの中でデータ処理を行えるのはCPUだけだからです。 そのため、コアとなるカーネル部分はCPUに近いメモリに居座っていて、重要でないOSの機能は必要な時にだけHDDからメモリにコピーしてきて利用することになります。 OSはCPUとセットになってすべてのデータの処理を行うと考えてください。 PCの電源が切れているとき、OSはどのような状況下にあるか? HDDを除き、メモリやCPUは通電していないとデータを保持できません。 つまりPCの電源が切れていると、CPUやメモリの中にはデータが全く入っていません。 すなわち「スッカラカン」  CPUやメモリにOS(やプログラム)がないので、PCのオツムはパッパラパー。 PCは活動を全く行えません。 ま、電気も通って無いのでそれ以前に動きようが無いですが。 OS自体はHDDで眠っているという状態になります。 さて、OSが活動するためにはOSの一部(または全部)がメモリにロード(ここではコピーのこと)され、CPUとアクセスできる状態にならなければなりません。 そこで、OSがメモリーやCPUにロード(コピー)されていく過程を見ていくことにします。 PCの電源を入れてから、OSが稼動するまで PCの電源を押したときに何が起きるか? はじめの時点ではメモリやCPUにはOSは存在していません。上記に書いたようにスッカラカンです。 OSはHDD内にあります。  さて、このHDD内に存在するOS、メモリにロードされる必要がありますが、自分自身でメモリに移動(というかコピー)することはできません。 というのも「データの移動」や「コピー」という動作はデータを処理するということに該当し、そしてそのような処理を行う機能はメモリやHDDには無いからです。 では、データを処理することの出来るデバイスは何か、ということですが、そいつはCPUです。データ処理を行うためにCPUが動いている必要があります。 しかし、このCPU、単独では動けません。データ(またはプログラム)が送られてこないと命令を下せません。つまりOS等がメモリ等に存在していないと命令が出せないわけです。 少し複雑な状況のように感じるかもしれませんが、簡単に言うと、 「OSをメモリにロードするためには、メモリにOSが無ければならない」 といった「にわとりが先か、卵が先か」のようなジレンマに陥っている、ということになります。 縁の下の力持ち"BIOS" 「メモリやCPUにOSが居ないせいで、OSがメモリに引き出せない」という、一休さんにもお手上げな状況を打開するためにはどうするのか? 実は答えは単純で、外部の協力者、"BIOS"というデバイスの力を借りてHDD内のOSの一部をロードします。  BIOSは複雑な処理は全くできませんが、低レベルのあらかじめ定められた処理のみに特化しているデバイスです。 メモリにOSがある程度ロードされるとOSは自律して活動できるようになります。BIOSによるロードは一定の段階を経ると終了し、その先はOS自身が自分自身をロードし、自分自身を管理しながら活動を開始していきます。  これがPCの電源を入れてから、OSが稼動するまでの流れになります。 ああ、素晴らしき"LiveCD" PCの動作のしくみ(1) ~ハードウェアの役割とデータの流れ~ PCの動作のしくみ(2) ~ハードウェアとシステム(OS)~ PCの動作のしくみ(3) ~電源をいきなり切ってはいけない理由~ LiveCDの動作のしくみ ブートについては ブートの仕組み(http://www37.tok2.com/home/nobusan/boot/boot.html) が参考になります。 興味がある方は一読することをお薦めします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2010.11.24 03:58:21

コメント(0) | コメントを書く |