|

|

|

カテゴリ:カテゴリ未分類

LiveCDの動作のしくみを知る前に、通常のPCの動作の仕組みを知ると理解がしやすいです。そのため、先にPCの動作のしくみを述べることにします。

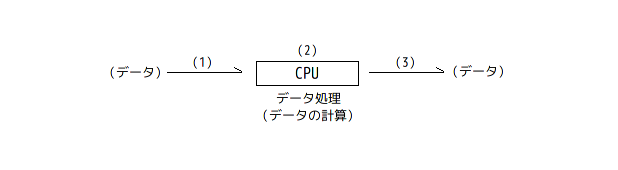

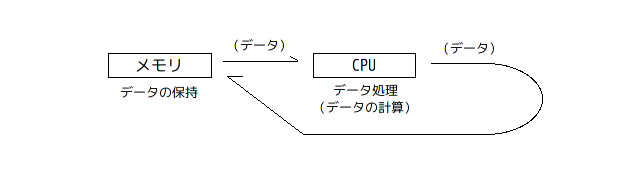

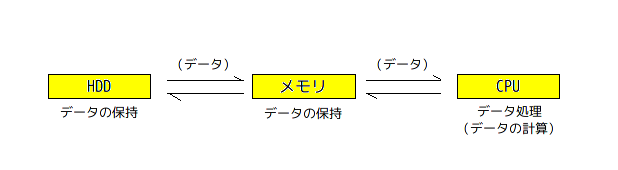

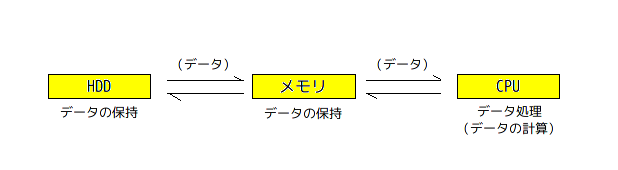

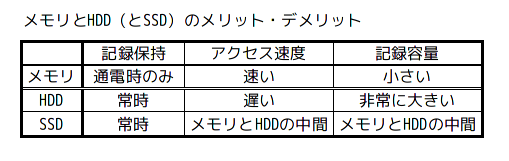

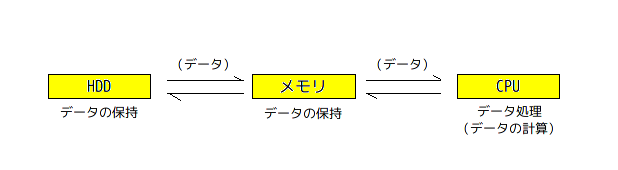

まず必要最低限のハードウェアに関しての説明とデータの流れをお話します。 ちなみにOSがWindows、Linux、Mac、どれにおいても基本的な流れは変わりません。 それでは、写真は「PC八苦 退役PC解剖編」から。 CPU  現物の写真が無くてすいません。 CPUはこのファンの下に隠れています。 「CPU」は別名「中央処理装置」、や「中央演算処理装置」とも呼ばれるもので、 (1)データ(プログラムも含む)を受け取って、 (2)計算処理を行い、 (3)その結果を返す ということを行います。  (ちなみにCPUはそれ単独では働きません。CPUは外部からの入力とともに働きはじめます。) さて、CPUの役割はわかったと思いますが、ではデータはどこから来て、どこへ向かうのか? そこで登場するのがメモリです。 メモリ   データを保持する役割を受け持つデバイスがメモリです。 データ(やプログラム)を貯蔵する倉庫だと思ってください。  PCに電気が流れている時だけ、データを保持します。 逆に電気が流れていない時(PCの電源が落ちている時)はデータを保持しません。 HDD   メモリと似たような役割を持つデバイスです。 メモリ同様データを保持する役割を受け持ちます。  メモリがあるならHDDはいらないんじゃないかと思うかもしれませんが、メモリは 電気が流れていない時(PCの電源が落ちている時)はデータを保持できない という特徴があります。 PCを使って文書を作成したり、ファイル編集をしても、それを保存できなかったら非常に不便です。 そこでHDDの出番になります。 HDDの特徴、それは 電気が流れていない時でもデータの保持を維持することができる というものがあります。 原理的には磁石の性質(というか磁性)を利用していて、電源が落ちてもその状態が保持されるわけです。 カセットテープに使われている原理と同じようなものです。 HDDのおかげでPCの電源が落ちても、編集を行ったデータがしっかりと保持されるわけです。 さて、PCのデータ(やプログラム)は基本的にすべてHDDに保存されるようになっています。 そのデータというのは"個人的に作成されたデータ"だけではありません。 ・システム(OS)のすべて ・アプリケーションのすべて が含まれます。 そのため、HDDが故障するとすべてのデータが吹っ飛びます。 ちなみにHDDのトラブルというのは非常に多いです。 なぜならソフトウェア的にもハードウェア的にも障害が起きやすいためです。 HDDは金属の円盤が高速で回転しています。 イメージとしてはレコード、またはCDのようなものが高速で回転していると思っていただければいいと思います。 (CDよりもレコードのほうがイメージ的に正しいです。高速に回転している金属板の上にデータを読み取るための針が浮いている感じです。)  回転速度はハンパじゃありません。 5400rpm(分速5400回転)や7200rpm(分速7200回転)といったレベルです。 CPUやメモリといったデバイスと違い、そのような可動部を持つため、他のデバイスに比べて故障率は非常に高いです。 回転数が速いほど、アクセス速度も速くなりますが、その代わり耐衝撃性には弱くなります。 また、HDDは他のデバイスに比べ衝撃に弱いです。 HDDが稼働中の時は、"持ち上げ"たり"落とし"たりするのはもってのほかです。 (高速回転している金属板に針が接触してしまうため。) この話はPCに限定されるわけではありません。 HDDが搭載されている機器にはすべて該当します。 ブルーレイレコーダ(HDD搭載)、HDD搭載型録画機能付きテレビ、外付けHDDなど、衝撃に気をつける必要があります。 (モバイル系のHDDは相対的に耐衝撃性に優れているものが使われています。例:ノートPC、HDD搭載型カーナビ) 運が悪いと1年以内に故障、それがHDDというものだと思ってください。 えー、話が脱線したので本題に戻ります。  HDDからCPUまでデータは直接行きません。 基本的にメモリを中継します。 さて、電源が落ちてもデータが保持できるHDD。 そんなら逆にメモリなんていらないんじゃないかと思うかもしれません。 ところがそうは問屋が下ろさない。 なぜならHDDは CPUやメモリに比べてアクセス速度が非常に遅い という難点があるからです。 分速7200回転という速度で回転させても、メモリのデータアクセス速度には敵わないんですね。 (大雑把ではありますが、HDDは100MB/s~300MB/s、メモリは10GB/s~30GB/sの世界です。速度差は約100倍くらい?) メモリを使用せずしてPCを作ろうとする、使い物にならないくらい遅いPCが出来上がります。(設計上、そのようには出来ないようになっていますが。) ということで、メモリとHDD、似たような役割を持ちながら1つのデバイスに集約できない理由は、それぞれメリット、デメリットがあって、互いに足りないところを補完しているからだということになります。  話が長くなりましたが、PCが正常に働いている状態とは以下のようになっていることになります。  ああ、素晴らしき"LiveCD" PCの動作のしくみ(1) ~ハードウェアの役割とデータの流れ~ PCの動作のしくみ(2) ~ハードウェアとシステム(OS)~ PCの動作のしくみ(3) ~電源をいきなり切ってはいけない理由~ LiveCDの動作のしくみ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2010.11.24 03:54:04

コメント(0) | コメントを書く |