|

|

|

テーマ:DVD映画鑑賞(13961)

カテゴリ:ヨーロッパ映画

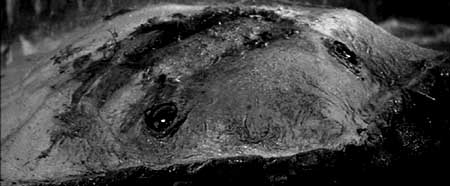

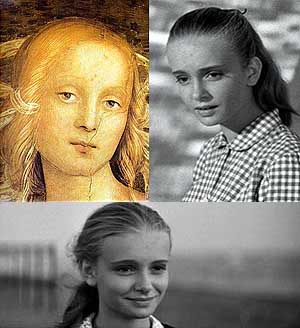

LA DOLCE VITA

Federico Fellini  寸評:やはり名作。全然別のタイプの映画だけれど、結局のところ1960年頃の時代、特にイタリアでの精神風土を反映したものとしてアントニオーニ等ともつながると今回感じた。  ぽろっと入ったBOOK-OFFに安い中古DVDがあったので買いました。見るのは何回目か。でももう10年以上見ていない。ここのところアントニオーニの60年代の作品を見返しているせいだろうか、表現はまったく違うが、相通じる時代の心性のようなものを感じた。冒頭のヘリコプターのシーンで、ヘリ上のマルチェッロとビルの屋上で日光浴をする水着の女性たちとの会話は、エンジン音がうるさくて通じない。そして最後の海辺のシーンでは少女とマルチェッロは潮で超えられない位置に隔てられ、やはり周囲の音で会話も通じない。相互交流あるいは理解、コミュニケーションの不可能性が表現されている。また作中でスタイナーは「秩序ある社会に守ってもらう生活、予測通りに進む生活」に憧れ、「家に閉じこもっても救いはない」「未来は明るいというが、見方によっては電話一本ですべてが終わるかも」「見かけは平和でも裏には地獄がある」等と語り、絶望している。アントニオーニの描いた心性と同じではないか。ただ例えば『赤い砂漠』のジュリアナは精神不安定、精神錯乱として描かれるのに対して、マルチェッロは救いを捨てて享楽的世界に逃避する。  この作品には筋といった筋はない。マルチェッロは登場人物として描かれる主人公でもあるが、同時にそれぞれの場面は独立したスケッチで、そこに我々を立ち会わせてくれる案内人でもある。新聞記者という職業がそれを象徴している。  (以下ネタバレもあり) この作品は公開当時イタリアでは宗教界、上流社会などからの批判が強かった。スペインでは公序良俗に反するという理由で20年間も公開禁止だった。それほどにカトリック教会、ないし信仰についての批判が表現されている。フェリーニ自身は批判はしながらも、カトリックに対する信仰とは言わないまでも憧れはあったようだ。しかし現状に対する冷たい目だ。だからヘリに吊るしてキリスト像を運び、グラマー女優には聖職者の衣装を着せ、またエセ奇跡に熱狂する盲信の人々を皮肉たっぷりに描いている。しかしスタイナーの求めるような救いを、教会は人々の精神にもたらしてはくれないのだ。  恋人エンマはマルチェッロと結婚しての平穏な家庭に憧れ、マルチェッロに付きまとうのだが、彼女の理想を支える根拠はマルチェッロにとっては薄弱だ。彼女はスタイナーの家庭を理想として見たが、そのスタイナーは根拠のない世界や人生に不安を感じて自殺をしてしまう。決して心の平安のある家庭生活ではなかったということだ。  大金持ちで何でもしようと思えばできるはずのマッダレーナ。しかしその彼女も無為を持て余しているだけだ。田舎からマルチェッロの父がローマを訪れる。キャバレーで羽目を外すけれども、踊り子の家に行った彼は心臓発作か何かで倒れ、椅子に座って窓から夜のローマを寂しく眺める。もちろん事態としては高齢で飲み過ぎ、いい気になったからではあるのだけれど、再三彼が昔のことを話すように、昔は楽しむことも出来たが、今は楽しみすら空虚で実体がないことの比喩のようにも感じられる。ニコことクリスタ・ペフゲンが出演していて、ちょい役ではあるけれどやはり存在感、ある種のオーラを感じました。彼女の麻薬にはまっていく後の(実)人生を考えると、この映画が描く精神風土の一つの帰結のようにも感じられれてきます。  乱痴気騒ぎの後の浜辺。死んで、腐敗して悪臭を放つ異様な魚が水揚げされる。その怪物的で腐った姿はマルチェッロらの姿そのものでしかない。救いの可能性である無垢の天使である少女とのコミュニケーションも結局は成り立たない。その彼女がマルチェッロあるいは映画の観客を見つめる映像で映画の幕は閉じられる。 時代は1960年のイタリアではあるけれど、そしてヨーロッパ世界としては、特にフランスでは1968年の5月革命の試みと挫折とその結果からの現在へのつながりだとは思うが、今の日本の状況を見ていても、この『甘い生活』で描かれたような根拠と目的を持たない世界や人生の問題を人々は解決したのだろうか。この映画、ある意味で今の日本の状況を見ているようにも感じられた。  (上左の絵はペルージャのコレッジョ・デル・カンビオにあるペルジーノの作品) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2007.02.10 00:27:16

コメント(0) | コメントを書く

[ヨーロッパ映画] カテゴリの最新記事

|