|

|

|

テーマ:城跡めぐり(1249)

カテゴリ:城跡と史跡(群馬編)

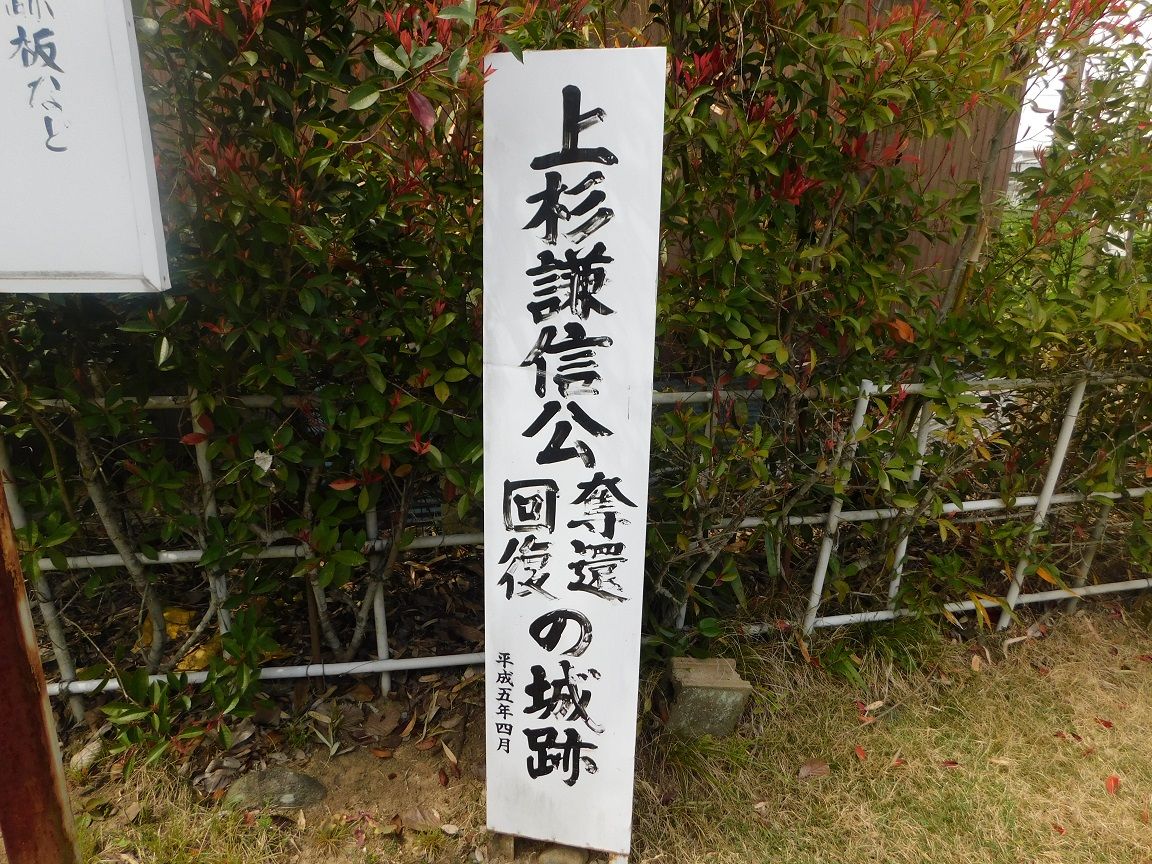

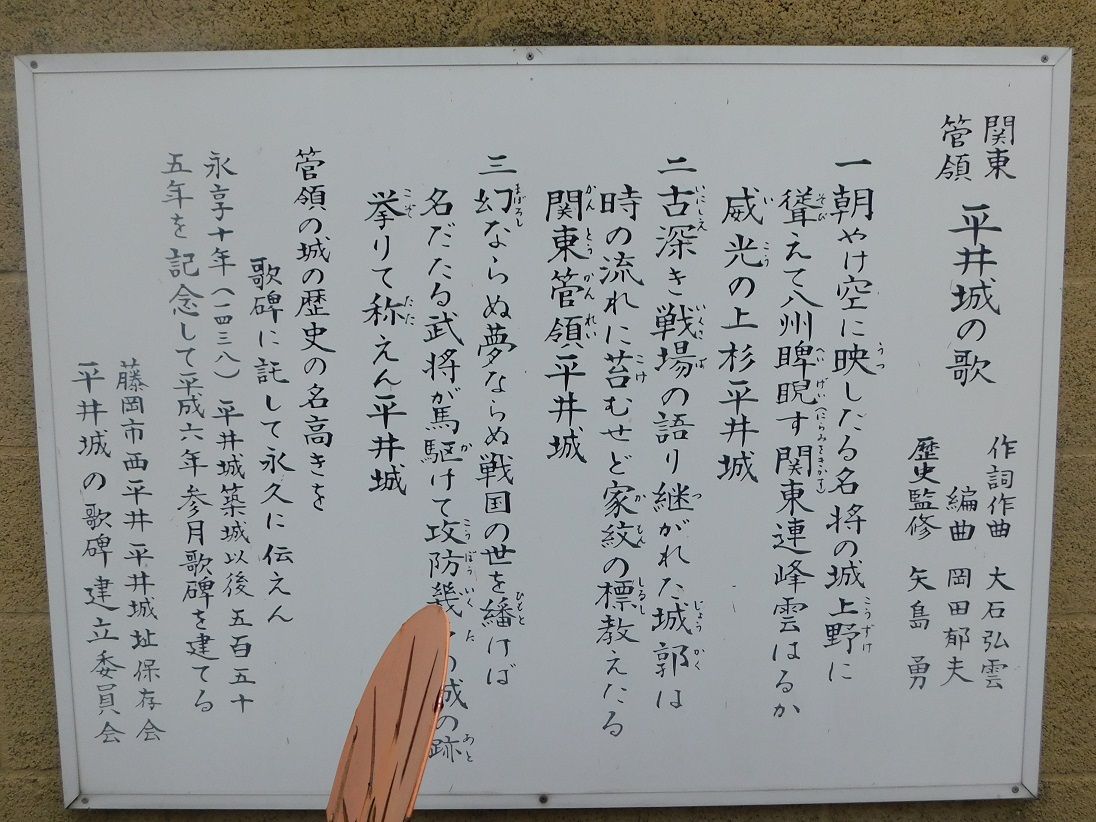

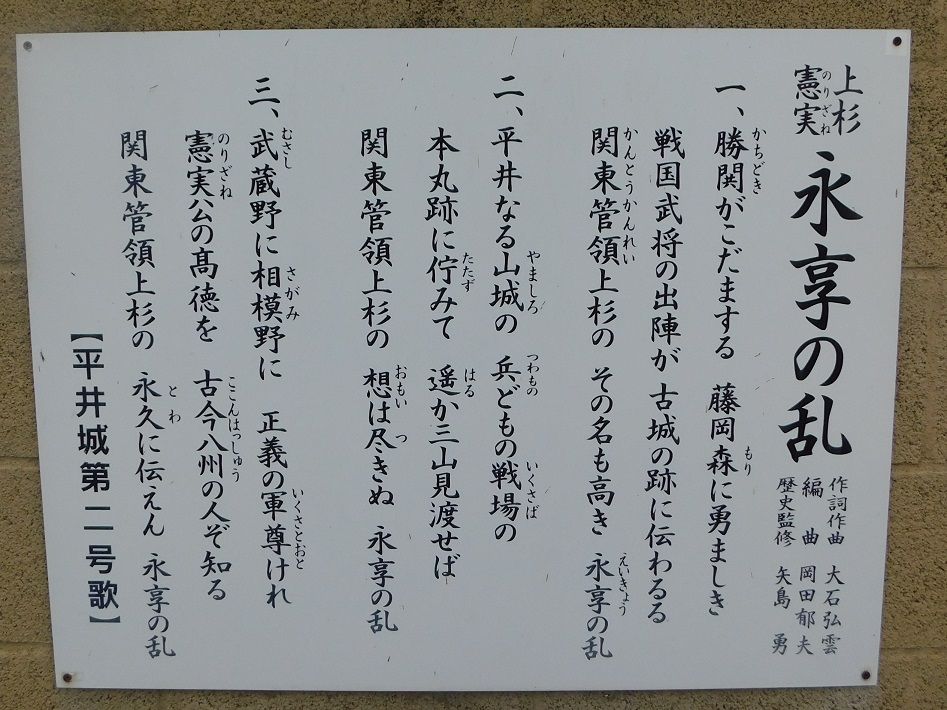

歴史の教科書などでは、1467年の応仁の乱が戦国時代の始まりとされていますが、それより30年も前の関東はすでに戦国時代にあったと思っています。

しかも関東の戦国の歴史では、同じ名字の人が多数登場するので非常にややこしく、さらにはその人たちが対立し合ったりして、わけがわかりません。 同族間での対立・抗争やクーデターなどが多発したことにもよるのでしょうが、当時の本人たちも「この人同じ名字だけど、敵だっけ、味方だっけ」みたいな感じではなかったでしょうか。 ましてや現代人にとっては非常にわかりづらいので、個人的にはこれを整理するために、現代風に考えてみることにしています。 すなわち京都の室町に本社のあるグループ会社があって、その関東エリアを統括する子会社が鎌倉にあり、いずれも同族で経営されていました。 京都の本社から鎌倉の子会社へは、お目付役として世襲制の副社長が送り込まれ、代々これを監視する役目を負っていました。 15世紀になって京都本社の絶対的権威が落ちてくると、鎌倉子会社は本社の言うことを聞かなくなり、やがては対立するようになりました。 権威の落ちた京都本社は、その解決を鎌倉子会社の副社長に求めますが、解決どころか鎌倉本社の社長と副社長も対立する結果となっています。 やがては世襲制の副社長も同族の派閥に分かれて対立するようになり、グループそのものが形骸化して弱体化してしまいました。 その間隙を縫って小田原に本社を持つ別の会社が勢力を伸ばしてきて、やがては業界を席巻してしてしまうという構図です。 京都本社=室町幕府(足利将軍)、関東統括子会社=鎌倉公方(のちの古河公方足利氏)、関東統括子会社副社長=関東管領(上杉氏)、小田原の会社=北条氏と考えるのはいかがでしょうか。 さらに言うならば、その関東に秩序をもたらそうと、全く形骸化した上杉副社長職(関東管領)を継いだのが、越後にいる元部下、長尾景虎(のちの上杉謙信)です。 現代に置き直してみたものの、やはりあり得ない話でしょうか。 そんな戦国絵巻の渦中にあったのが群馬県藤岡市にある平井城で、室町幕府と鎌倉公方足利持氏が対立する中、足利持氏との抗争に備えて関東管領上杉憲実が築いたとされる城です。  縄張図 三の丸・二の丸・本丸の間に高低差がないため、曲輪の周りに一重の堀を巡らせただけの、中世の武士居館といった感じだったと思います。 現在は本丸の一部が残っていました。  本丸土塁  本丸の曲輪跡 本丸と二の丸の間は県道173号線(金井・倉賀野停車場線)で分断されており、二の丸跡には普通に畑が広がっていました。  本丸からみた二の丸 本丸の南西側にも遺構の一部が残っているようなのですが、本丸そのものも私有地で分断されているため、直接行くことはできません。 住宅地の中を迂回するようなかたちで行ってみると、空堀の跡がはっきりと残っていました。  空堀と土橋の跡に見えなくもないです。  曲輪跡 曲輪には石積みの跡がありますが、当時のものかどうかはわかりません。  政権抗争の結果とは言え、「権威ある」関東管領の本丸跡には、様々な碑が建っていました。  「関東管領上杉一族」の碑  「上杉謙信公 奪還回復の城跡」碑 上杉氏の家督と関東管領の職を継いだ時、本拠にしたのは前橋城ではなかったでしょうか。 本丸から100mほど行った三の丸あたりには、「平井城資料展示所」と書かれた民家の一角に、三の丸の案内板が建っていました。  資料展示所(普通の民家です)  平井城資料展示所には、平井城に関する看板が掲げられています。  平井城の歌  永享の乱の歌 どんなメロディーなのか、機会があればぜひ聴いてみたいです。 関東管領上杉氏がいまも地元で崇敬されているのがよくわかりますが、それだけに栄枯盛衰を思わざるを得ません。 平井城の築城時期については、2通りの説があります。 1438年に勃発した「永享の乱」に際し、関東管領上杉憲実が、長尾忠房に命じて築城したとする説が一つ。 そして1467年に同じく関東管領の上杉顕定が築城したとする説がもう一つです。 室町幕府が開かれた後、関東を統治する目的で鎌倉公方が置かれましたが、その補佐を行ったのが関東管領上杉氏です。 関東管領は代々上杉氏の世襲となりましたが、鎌倉公方足利氏と関東管領上杉氏は仲が悪く、何度も争いを繰り返しておりました。 さらに上杉氏も一族での争いが絶えず、扇谷上杉氏と山内上杉氏に分裂して対立が続いていました。 (扇谷上杉氏の家宰が太田道灌です) 政治の秩序を全く失った戦国時代の関東において、その間隙を縫って台頭してきたのが、相模小田原の北条氏でした。 共通の敵が現れると、昨日の敵が今日の味方になるのは世の常です。 それまで対立していた(山内)上杉憲政・(扇谷)上杉朝定・(古河公方)足利晴氏は、北条氏に対抗すべく同盟を結びますが、河越夜戦で連合軍は北条氏康に大敗を喫しました。 河越夜戦の敗戦で扇谷上杉氏は滅亡し、山内上杉憲政も平井城に逃れてきました。 そして1551年、今度は北条氏康が2万の大軍を率いて、平井城を攻めにやってきました。 山内上杉憲政は、わずかな供を連れて越後へ逃れますが、頼った先は長尾景虎でありました。 上杉憲政は長尾景虎に上杉家の家督と関東管領職を譲り、ここに長尾景虎は上杉政虎と名乗るようになりました。 新たな関東管領となった上杉政虎は、北条方の手に落ちた平井城を奪還しましたものの、厩橋城(前橋城)を関東の本拠地としたため、平井城は廃城となっています。 関連の記事 平井金山城→こちら お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2020/04/23 07:40:11 PM

コメント(0) | コメントを書く

[城跡と史跡(群馬編)] カテゴリの最新記事

|