|

|

|

カテゴリ:探訪 [再録]

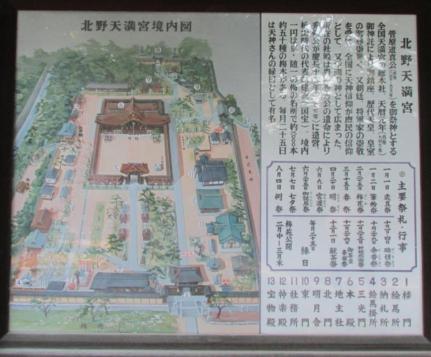

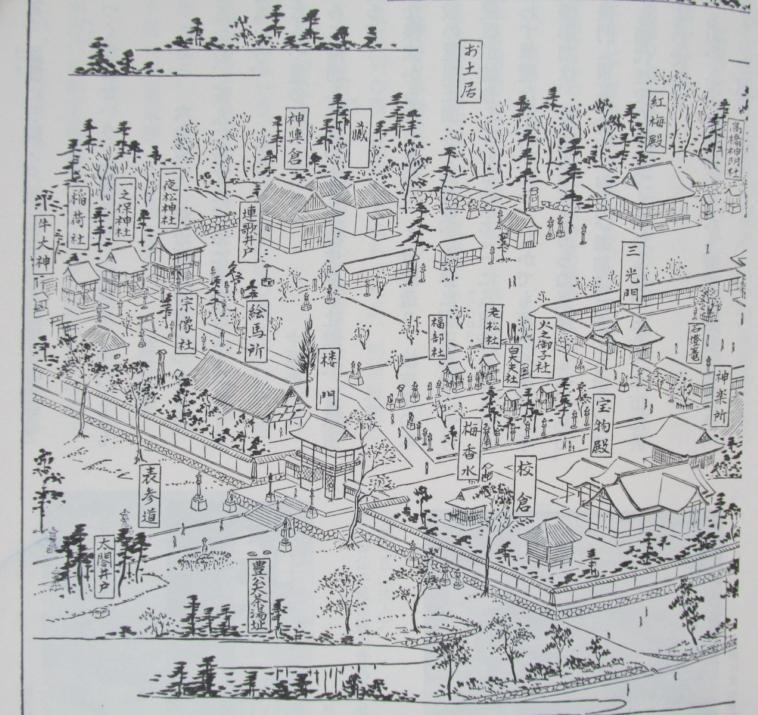

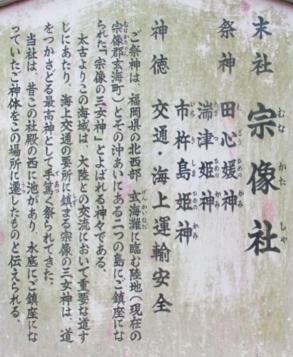

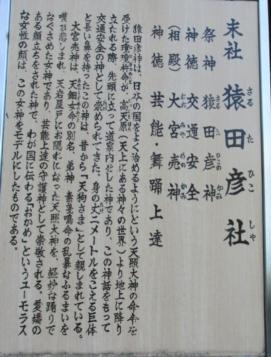

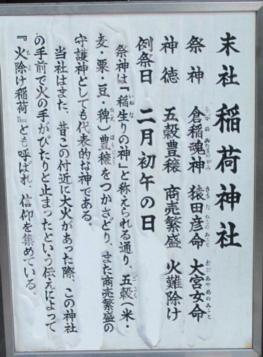

[注記:探訪時期・2014年5月3日] 私の探訪経路とは一部逆になりますが、境内の配置がわかりやすいように、この臥牛像のところからご紹介します。 表参道から楼門をくぐってくると、この臥牛が目に止まるでしょう。   その側に案内図が掲示されています。それと毎回の引用図を併用します。 三光門から南に石畳の参道を下ったところは、臥牛像・案内図の起点から左折してきた場所になります。  そこにある大きな建物が「絵馬所」(休憩所)です。屋根の軒下には歌仙絵がずらりと掛けられています。この絵馬所には有名な絵師の絵馬が沢山掛けられているようですが、今回は時間のゆとりがなくパスしました。 手許の本によると、長谷川等伯筆「土佐坊昌俊図」、曽我直庵筆「神馬図」、海北友雪筆「牽牛織女図」、英一蝶筆「五条橋弁慶図」などの絵馬です。次の機会にいくつか残した課題とともに、拝見しようと思っています。(資料1)ひょっとすると、今は宝物殿の方に移されているのかもしれません。宝物殿は拝観時間を過ぎていましたので未確認なのです。   この絵馬所近くから、西に延びる2つの石畳の参道があります。 南側の石造鳥居や朱塗り鳥居の建つ参道を進みます。最初の赤い鳥居は、  宗像社 宗像社   その先の分岐で左折して進むと、白い収蔵庫風建物の先に3つの朱塗り鳥居が見えます。   石造臥牛像がご神体とされていて、俗に「お牛さん」「牛社」と呼ばれているようです。「乾大神」だとか。 もとは本殿背後の西北隅にあったそうですが、参詣者が多いためこの西南隅に新築移動したのだとか。天神の神使といわれる牛にあやかり、入学試験合格祈願の参詣が絶えないのです。 その背後は「絵馬掛所」となっています。見事にびっしりと絵馬が掛かっています。 絵馬掛所とお牛さんは今やセットなのでしょうね。 「お牛さん」の前を右折します。  「猿田彦社」の小祠とその北隣に「稲荷神社」が鎮座します。     ここの稲荷神社の祠が朱塗でなく、檜皮葺一間社流造であるのがかえって新鮮です。 おもしろいと思ったのは、稲荷神社に猿田彦命が祭神の一柱として祀られていて、尚且つその隣りに猿田彦社があることです。北野天満宮では併存祭祀するのは普通のような感じですね。 猿田彦命(猿田彦神)は、『日本書紀』では、天照大神がニニギノミコトを葦原中国に天降りさそうとした時に、天の八街(やちまた:道の分かれるところ)で待ち受けていたのが猿田彦大神だという形で登場します。ニニギノミコトが筑紫の日向の高千穂のクシフルタケに行くのを先導しようと申し出る神として。その姿の描写がおもしろいのです。「鼻の長さ七握(ななつか)、背の高さは七尺あまり、まさに七尋(ひろ)というべきでしょう。また口の端が明るく光っています。目は八咫鏡(やたのかがみ)のようで、照り輝いていることは、赤酸漿(ほおずき)に似ています」と描写されているのです。(資料2)  その北隣の建物は、上掲の北側の石畳参道の正面突き当たりになります。  「一之保神社」と「奇御魂神社」  駒札に記載のとおり、この二社は菅原道真を祭神にしている神社。御神体・社殿をこの境内に遷座させたということでしょう。北野天満宮の本殿に遷さないで境内にそれぞれの神社としておくというのが興味深いところです。それぞれを信仰してきた人々の存在をそのまま受け入れているということでしょうか。 元は、道真に従って筑紫に下った人々が、道真の死後に帰京し、道真自作の像を祀り「安楽寺天満宮」と号したのが起源のようです。その後、「奉仕の人々は右京一条より二条の地に七ヶ所の御供所を建てて七保と名付け、北野天満宮への神供調進に勤仕し、北野神人の称を得た」といいます。ここが七保御供所の最初だったので、「一之保天満宮」とも称したのだとか。「文安元年(1444)4月の麹合戦に北野本殿が炎上したとき、当社の木に一羽の『ほととぎす』がとどまり、奇声を発したというので、一に『子規天満宮』ともよばれた」といういわれがあるようです。明治6年(1873)に社殿が現在地に移されたのです。(資料1)元の場所に、「一ノ保天満宮」が有志の人々によって復興されているそうです。信仰心のなせるわざでしょう。おもしろいところです。  さらに、北隣にあるのが3つの神社を一棟にした建物です。  「野見宿弥神社」 「一夜松神社」 「豊国神社」 写真を縮小すると読みづらい説明板になりますのでその内容を部分転記します。 「一夜松神社」の祭神は「一夜千松の霊」。「北野天満宮創建に先だち『私の魂を祭るべき地には一夜にして千本の松を生じさせる』という道真公のお告げによって、この一帯に生えた松に宿る神霊をいう。」(説明板より) 「豊国神社」の祭神は「豊臣秀吉」。天正15年に秀吉は北野大茶湯を催し、天満宮の現在の本殿が秀吉の遺命により秀頼が造営しているということですので、豊国神社の分祀をするのは当然かもしれません。 「野見宿弥神社」の祭神は「野見宿弥」。「野見宿弥は道真公の十代前の先祖、文武両道に優れた勇士」(説明板より)と冒頭に記されています。野見宿弥が垂仁天皇の時代に御前試合で当麻蹴速を打ち破り相撲の祖と仰がれているというのは知っていましたが、道真の先祖というのは、知りませんでした。 頼むかな今も北野の一夜松昔のあとに色も変わらず 藤原為家 (夫木抄,29) 「一夜松神社」は「船宮」ともいうそうです。(資料1)   「連歌井戸」 三光門の西側にあります。探訪の時は、こちらから巡って行きました。 かつては、連歌堂がこの井戸の西、築地の上にあったのですが、明治維新のときに廃絶したそうです。 連歌の盛んな時代には、宗砌(そうぜい)、宗祇(そうぎ)等の名匠が奉行となり、毎月二十五日に法楽連歌を行ない、神前に奉納したという伝えが残っています。(資料1) 今回ご紹介の起点である臥牛像のところまで戻りましょう。  北方向に真っ直ぐ延びるこの道が、楼門から入ってきたときの参道の先です。  右手の「神楽殿」の先に「社務所」の建物が見えます。 この神楽殿では、「狂言や日本舞踊又毎月25日には神楽舞が奉納される」のです。(資料3) 社殿はこの参道の左側(東)に位置し、参道の先は地主神社の社の側に至ります。 そのまま道伝いにいけば、東に文子天満宮の境内があります。この参道は北門に至ります。   神楽殿の南に位置するのが「宝物殿」です。既にご紹介した『都名所図会』の境内図をご覧いただきますと、多宝塔が建っていた場所であることがおわかりいただけます。 入口の唐破風の瑞鳥をはじめとする彫刻は極彩色に塗られています。蟇股には梅鉢紋が彫られています。  扉に飾られた梅の意匠は北野天満宮の社報にみる文様です。公式サイトに掲載の「社報」ページでご確認ください。   宝物殿の正面に置かれた狛犬はデザインが現代的な感じです。ここの吽形の狛犬にも一本角が生えています。  宝物殿の南側に、「梅香水」と側面に大きく陰刻されている手水舎があります。  その南に建てられた石灯籠はユニークな様式です。日月光と陰刻されています。境内にこの様式の灯籠は他にはなかったように思います。  楼門を境内側から眺めたところです。 次回は、本来なら最初にご紹介するはずの表参道の景色の点描です。 つづく 参照資料 1)『昭和京都名所圖會 洛中』 竹村俊則著 駸々堂 2)『全現代語訳 日本書紀 上』 宇治谷孟訳 講談社学術文庫 p63 『日本の神様読み解き事典』 川口謙二編著 柏書房 p137 3) 境内のご案内 :「北野天満宮」 【 付記 】 「遊心六中記」としてブログを開設した「イオ ブログ(eo blog)」の閉鎖告知を受けました。探訪記録を中心に折々に作成当時の内容でこちらに再録していきたいと思います。ある日、ある場所を訪れたときの記録です。私の記憶の引き出しを兼ねてのご紹介です。少しはお役に立つかも・・・・・。ご関心があれば、ご一読いただけるとうれしいです。 補遺 北野天満宮摂末社と境内見所 :「北野天満宮」 北野天満宮のみどころ :「北野天満宮」 このぺーじから、宝物殿・三光門・社殿等の説明ページがリンクしています。 菅原道真公 :「静岡天満宮」 連歌 :「日本文化いろは事典」 宗砌 :ウィキペディア 宗祇 :ウィキペディア 法楽連歌 :「コトバンク」 北野社万句三物 宮内庁書陵部 永享五年北野社法楽万句 ::「日文研データベース」 聖廟法楽千句注 :「古典籍総合データベース」(早稲田大学図書館) 太神宮法楽千句 :「日文研データベース」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) スポット探訪 [再録] 上七軒を歩く(京都市上京区) へ スポット探訪 [再録] 北野天満宮細見 -1 東門・手水舎・竃社・名月舎 へ スポット探訪 [再録] 北野天満宮細見 -2 文子天満宮、北門、顕彰碑、地主神社、老松社、十二社 へ スポット探訪 [再録] 北野天満宮細見 -3 八社、後門、本殿・拝殿の建物、御土居石碑 へ スポット探訪 [再録] 北野天満宮細見 -4 拝殿、回廊 へ スポット探訪 [再録] 北野天満宮細見 -5 渡邊綱の灯籠、三光門、摂社(火之御子社・白太夫社・老松社・福部社)へ スポット探訪 [再録] 北野天満宮細見 -7 楼門、臥牛像、伴氏社、観音寺、一の鳥居ほか へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2016.12.06 10:06:23

コメント(0) | コメントを書く

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

|