|

|

|

カテゴリ:探訪

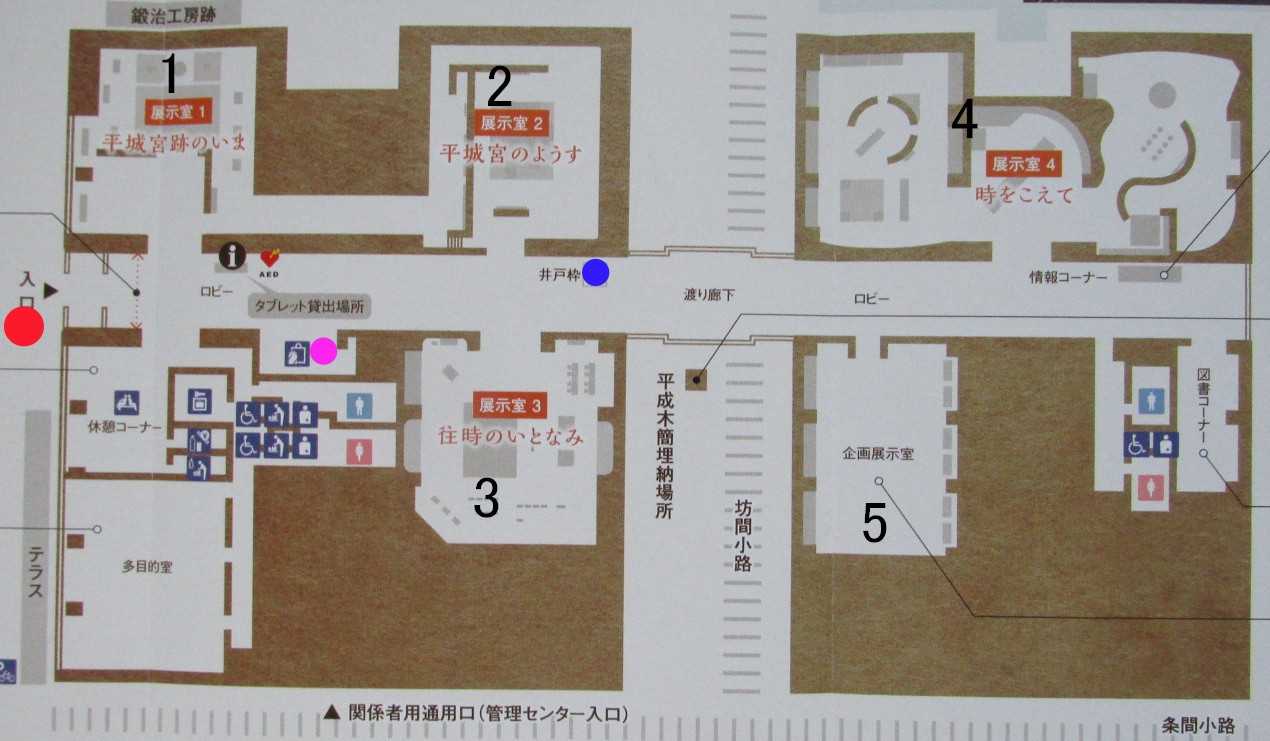

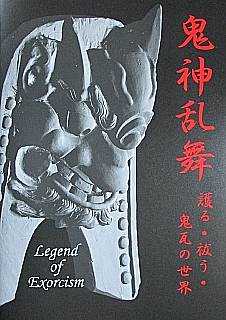

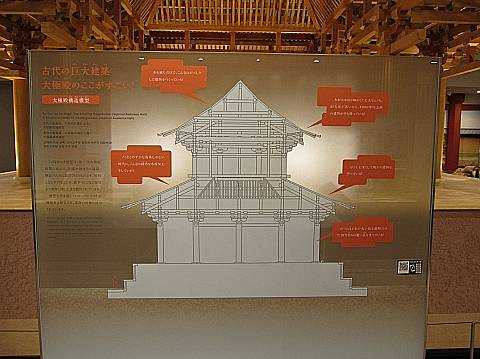

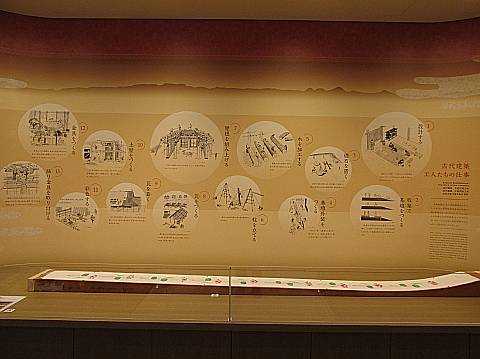

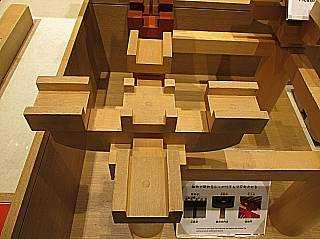

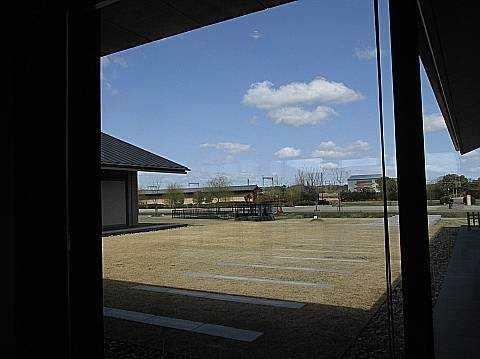

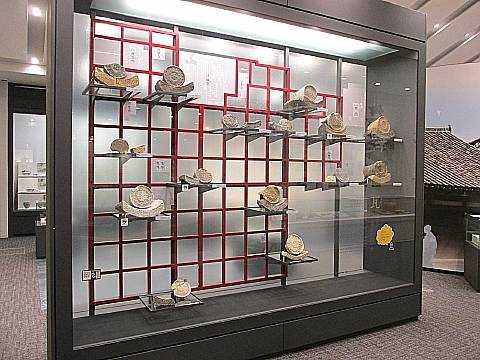

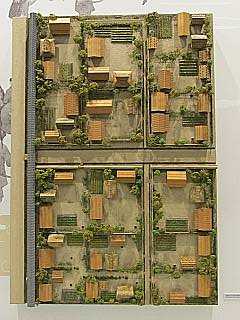

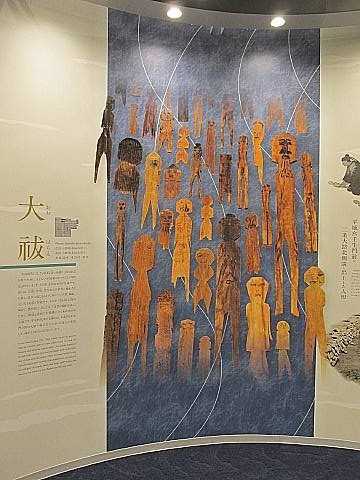

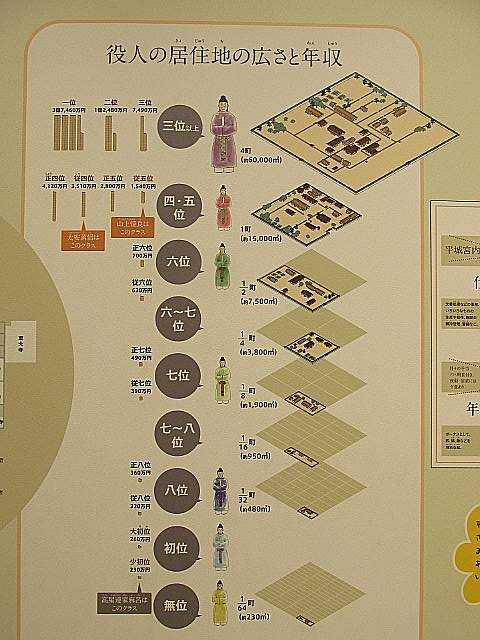

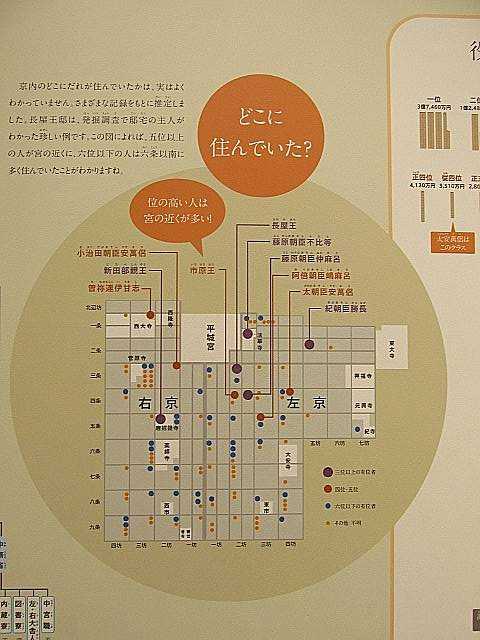

入手したリーフレットに掲載の館内案内図(番号とカラー丸印を追記)をまずご紹介します。 左端(西)の赤丸が入口です。真っ直ぐに幅の広いロビーが右端(東)まで延びています。 館内には常設の展示室が4室(番号1~4)と企画展示室(番号5)があります。館内図の左下(南西角)には多目的室が設置されています。 このロビーの幅についてです。「坪内道路(奈良時代の道路)と位置・道幅をそろえるなど、”平城京のかたち(都市計画)”が感じられる”遺構表示”となっています。」(リーフレットより) 事後学習で再認識したのですが、いろんな工夫が盛り込まれているようです。  今回、まず第一目的の特別展を鑑賞するために、番号5の場所をめざしました。 この館内では企画展示室で定期的に企画展が開催されるようです。 私が見たかったのはコレ!「鬼神乱舞」と題された鬼瓦の特別展です。 今回展示されている鬼瓦は法隆寺の鬼瓦と平城宮京から出土した鬼瓦でした。 展示品の詳細は別テーマでまとめてみたいと思っています。うれしかったのは展示室内での展示品撮影がOKだったことです。 今回はこのバナーの鬼瓦のご紹介にとどめます。 左下が平城宮から出土した鬼瓦、左上は法隆寺の五重塔(室町時代中期)、つづいて右上は妻室(江戸時代前期)、右下が五重塔(江戸時代前期)の鬼瓦です。  これは案内図にマゼンタ色の丸を付けたところにあるショップで購入したこの特別展の図録です。 表紙に使われているのは、法隆寺金堂大棟の鬼瓦で室町時代中期のものです。高さ75.6cm、幅55.5cmという大きさです。 それでは、館内の常設展示を簡略にご案内しましょう。  入口を入ると左側(北側)に展示室1(番号1)があります。「平城宮跡のいま」というテーマでこの平城宮跡歴史公園の見どころガイドを目的とした導入箇所です。 床面にはこの歴史公園のマップが広がっています。正面の左に、第一次大極殿の扁額のレプリカが見えます。この公園を楽しむための最新情報等が提供されています。  展示室1から展示室2(番号2)はこの東方向の通路で繋がっています。 展示室2のテーマは「平城宮のようす」です。 1300年前の平城宮にタイムスリップして、往時の姿をイメージしてみようという時空間です。  突き当たりには、羅生門の一部とそこを守る衛士が象られています。 羅生門は平城京に入る南端の門です。 左折すると、一段低くなったフロアーの中央に、  1/200の縮尺で「平城宮模型」が展示されています。 ガラスケースの間、手前の説明パネルを詠みますと、 「この模型は、奈良文化財研究所の50年を超える研究成果を反映したもので、奈良時代の前期と後期の復原を一体化した複合模型となっています。床面はこれまでの研究から想定されるイメージです。」(説明文転記) 説明パネルの右側の独立したガラスケースは「東院庭園」の模型です。  観覧者は南側からまず平城宮の全体を俯瞰することができます。  模型を俯瞰する位置にこの横長のパネルが設置されています。タイトルは「平城京の謎」。 現在この歴史公園に建物が復元されているのは「第一次大極殿」です。「第二次大極殿」の基壇も復原されています。なぜ大極殿が前期、後期と2つになったのか?その謎に迫ります。 現地でこの説明パネルをお読みください。   後の壁面には2つの大きな説明パネルが掲示されています。 「どのように国づくりをしたか?」 遣唐使粟田真人が登場しています。 「どのように造営が行われたか?」 資材調達・土木工事・建築工事 期間は2年!!   北東のコーナーの展示 馬寮で馬の世話をする役人たち/朝堂院で催された騎射/役人たちの食事を作る大膳職   南東のコーナーの展示 酒造りの役所で働く役人たち/木簡で政務をとる役人がいる宮内省/内裏での天皇の生活 展示室を出て、幅の広い通路を南に横断すると展示室3(番号3)です。 テーマは「往時のいとなみ」。ここでは、平城宮を築いた匠の技や役人の仕事の一端をビジュアルに知ることができます。  まず入口で目に飛び込んでくるのが、この第一次大極殿の復原のために製作されたという構造模型(1/5)です。   間近に組物(斗栱ときょう)の構造を観察できます。二ツ斗、平三ツ斗の組物が使われ、三手先(みてさき)の構造になっています。この三手先は奈良時代に出現したそうです。隅柱の上の複雑な組物の様子、尾棰の出方などもよく見えます。(資料1)   側面から断面として建物構造を観察できるのものうれしいですね。 めったにこんな風に見ることができませんから。  「古代の巨大建築 大極殿のここがすごい!という説明パネルが設置してあります。  展示室の中央に構造模型が置かれていて、その周囲に「いとなみ」の場面がビジュアル化されています。反時計回りに眺めて行きます。 南西側では、平城京に物資が運搬されてくる様子や物資梱包形態がわかります。  奈良時代の地図があります。 奈良時代の地図があります。平城京にどこの国からどんな食材が集められたかをパズルで学べるコーナーです。ジグソーパズルの感じでピースを使って考えながら楽しめるようです。残念ながら、コロナ禍の影響でピースは撤去されていました。   当時の貴族たちの食生活の一端を展示してあります。 併せて、一般庶民の食事のサンプルも展示してあります。   金釘の製作、鍛冶場風景です。手操作のふいごが使われていたようですね。 QRコードをスキャンすると翻訳してくれる音声ガイドシステムも使われています。イラストとともに、QR Transrator と記されています。 南側には、大極殿の前の広場に並ぶ官吏たちの姿が簡略形式で再現されています。  東壁面には、「古代建築 工人たちの仕事」が、イラスト図と文で「1 設計する」から「13 飾り金具を取り付ける」まで工程順に説明されています。わかりやすい提示です。 その前に平城宮で見られるいろいろな瓦が展示され、屋根の葺き方の展示もあります。  左から軒平瓦、鬼瓦、軒丸瓦   左上に正規の丸瓦が展示され、降棟の葺き方と屋根の平瓦と丸瓦を使った本瓦葺きの模型が置かれています。その左側には様々な形の瓦が展示されています。(資料2)   その隣りに、組物が部分的に組まれて展示されています。 大斗、肘木、方斗、巻斗が柱の上に組まれている形がよくわかります。(資料1) 省略した箇所がありますが、展示室3の大凡です。 再び通路に出て、東に向かいます。  通路の一隅に、この展示があります。金具で補強して展示されています。 「井戸枠」(青色の丸を付けた場所)です。平城宮から出土したものの展示なのでしょう。  渡り廊下のガラス壁面から何気なく南側の外を眺め築地壁(坊垣)を見て写真を撮ったのです。 後でリーフレットを読みながら再確認していて、屋外の地面の等間隔の敷石表示が「坊間小路」を表しているそうです。これも「遺構表示」の一環なのでしょう。 確認はしていませんが「条間小路」の表示もあるそうです。 最後は渡り廊下の先のロビー北側にある展示室4(番号4)です。ここのテーマは「時をこえて」出土品と資料から奈良時代を読み解こうという試みです。  展示室に一歩足を踏み込むなり目にするのかこの横たわる長い木の幹です。 「木樋」と説明されています。奈良時代の配水管だそうです。木の幹の内部が刳り抜かれて見事なパイプ状になっています。整形するのに相当な労力がかかったでしょうね。圧巻です。  いくつかの平城京に位置する有名寺院の軒丸瓦と軒平瓦が展示されています。 個別には撮影OKとNOが並存していました。ここではこれだけ撮った次第。   左の写真の縮尺模型中の左は前回ご紹介ずみの長屋王邸跡の模型です。右の写真は、右側の方で、「下級役人の住居の模型(S=1/100)」とプレート表示されています。  長屋王邸跡から出土した木簡のほんの一部を展示したコーナーがあります。 これらを克明に読み込んで行けば、当時の「長屋王邸のくらし」がわかる! ここだけでも読み込んで行けばかなり時間がかかりそうです。今回はさらりと拝見して先を急ぐ結果に。次の機会の実行課題が残りました。  ちょっと不気味(?)な感じ! 「大祓(おおはらい)」というコーナーがあります。 出土したヒトガタ(木製人形)です。 朱雀門と壬生門の間で「大祓」という祭祀が行われたそうです。 平城宮壬生門前の二条大路北側側溝から、何と207点出土したと言います。大小様々な木製人形とともに、少数の鳥形、舟形、刀形、斎串なども出土したとか。 「人形には、天皇・皇族が使用したとされる珍しい銅製のものも含まれています。このことからも、大祓が最上位の人々も参加する国家的な祭祀だったことがわかります」(説明文一部転記) 「祓いとは、人形、舟形、鳥形などの形代(かたしろ)に穢(けが)れなどを移し、流水に投じることで、身についた罪、穢れ、災いなどを祓う祭祀です。」(説明文転記) 大祓は、6月と12月の晦日(みそか)に朝廷と諸国で大規模に行われたと言います。 都や国土、天下万民の穢れを祓うという祭祀です。  「平城京の祈りとまじない」についての説明パネルがあります。 また、胞衣壺と地鎮具を地面に埋める風習、並びに井戸の祭祀についてもパネルに写真・イラスト付きの説明が行われています。  様々な出土品の展示 様々な出土品の展示 第一次大極殿院から出土した「磚(せん)」も展示されています。 この展示室の最後に、次の2つの図に触れておきましょう。このコーナーの説明パネルの一部です。  一つは、役人の位階に応じた居住地の広さと年収が図で表された説明です。 イメージが湧きやすいですね。まさにピンからキリです。  それは勿論、平城京のどこに住んでいたか? 住むことが出来たか?に関係して行きます。 こういうのは、文字だけで読むより、イラスト図や図式化したビジュアルなアプローチを助けとするほうがわかりやすい! 上記の役人の居住地の広さと年収の説明図の下に、平城京の役人の人数と平城京の人口が人頭図で描いてあります。役人は約7,000人、当時の人口は約5~10万人だったそうです。 さて、それでは平城宮いざない館を出て、朱雀門に生きましょう。  平城宮いざない館の北側から東を眺めた景色です。真っ直ぐ先に若草山が見えます。 つづく 参照資料 1) 『図説 歴史散歩事典』 監修 井上光貞 山川出版社 2) 『瓦に生きる 鬼瓦師・小林平一の世界』 小林平一 駒澤琛道[聞き手] 春秋社 補遺 平城宮跡 :「奈良文化財研究所」 平城宮跡歴史公園 公式サイト 平城宮いざない館 平城宮 :ウィキペディア ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) スポット探訪 平城宮跡歴史公園 -1 大宮通・長屋王邸跡・朱雀大路・平成宮いざない館 へ スポット探訪 平城宮跡歴史公園 -3 二条大路・朱雀門・南門(復原工事中)・第一次大極殿 へ スポット探訪 平城宮跡歴史公園 -4 第一次大極殿(内部)へ スポット探訪 平城宮跡歴史公園 -5 第二次大極殿遺構から東院庭園へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2021.03.20 13:56:29

コメント(0) | コメントを書く |