|

|

|

カテゴリ:探訪

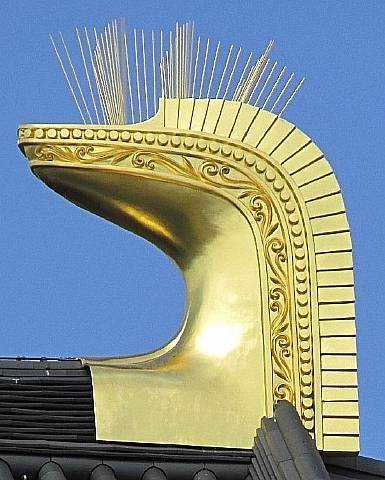

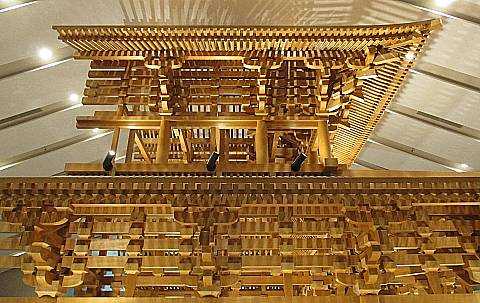

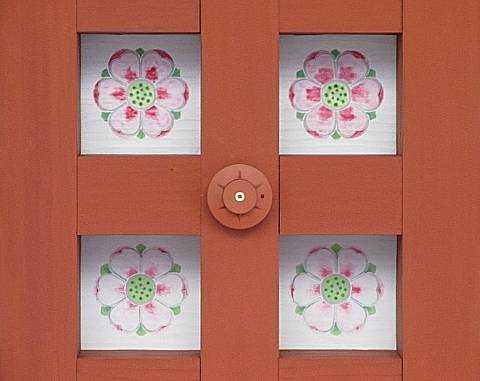

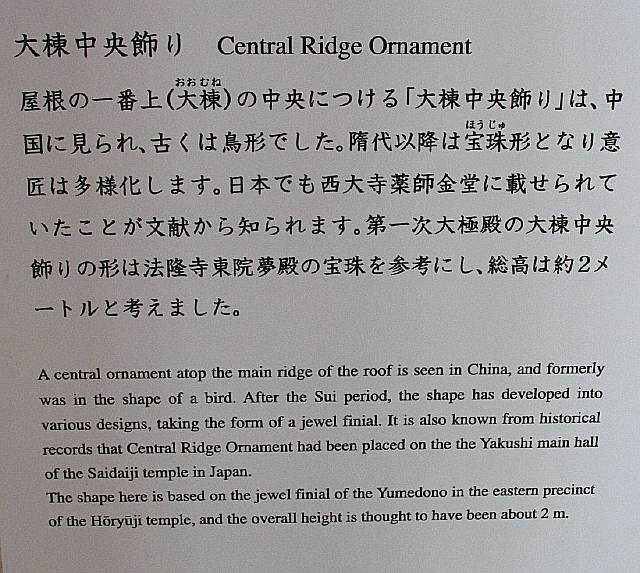

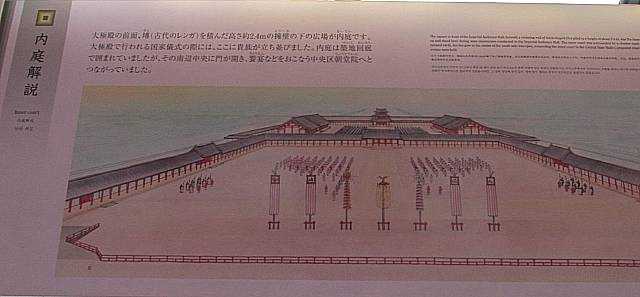

大極殿の北側に設置された観覧者用通路を上り、基壇を西に回り込む形で大極殿の西面にある入口から内部に入ります。大極殿内部は大きな一つの空間です。ここで展示のハイライトは中央部に設けられた「高御座(たかみくら)」です。  東側に回り込んで撮ったのがこちらです。参観者が数名程度でしたので、人を入れずに全体の姿を撮ることができました。  高御座を正面から撮りました。天皇が鎮座する玉座です。 前回ご紹介したリーフレットでは、「各種文献資料等を参照して製作した実物大のイメージ模型です」(リーフレットより)と説明が加えてあります。 八角形の大きな厨子と言えるでしょう。内部は一段高い床面となりその中央に玉座、背後には几帳が置かれています。 大極殿の正面は開放されていたそうなので、この玉座に座れば、大極殿院の南門が正面に見える形になります。この前の広場(内庭)に貴族たちが立ち並べば壮観な景色だったことでしょう。   (2018.11.11撮影) この2枚の写真は、2018年11月に京都御所の拝観に行った時、紫宸殿を囲む回廊の外側に展示されていた現在ある高御座の説明パネルです。普段は紫宸殿内部に置かれている高御座です。今上天皇が即位された時には、東京までこの高御座が搬送されました。 幾度か京都御所を訪れていますが、紫宸殿内部に置かれた高御座を前にはからはほとんど見えません。 この時初めてこの写真で高御座の全体像を知りました。 高御座の基本コンセプトは同じですね。時の隔たりをイメージしつつここのイメージ模型と現存実物写真とを対比的に見ると興味深いかもしれません。  高御座の八角屋根の中央部に大鳳、陵部に小鳳が飾ってあります。  大鳳 大鳳    小鳳 小鳳説明パネルには、鳳に対し Phoenix(フェニックス)と翻訳してあります。 「鳳」は「①おおとり。中国で、想像上の霊鳥。おすのおおとり。②天子のことについていうのに用いる」(『日本語大辞典』講談社) 「鳳凰」と対で使いますが、対義の「凰」は「おおとり。中国で、想像上の霊鳥。めすのおおとり」(同上)を意味します。 「Phoenix」は「フェニックス。不死鳥(アラビア砂漠に住み、500-600年ごとに自ら焼死し、その灰の中から生き返るという霊鳥)」(『ジーニアス英和辞典』大修館書店)と説明されています。  高御座の御帳台には東西と北の三方に階段が設けてあります。現存の高御座は北側だけに階段があるようです。 大極殿の床面は石敷です。石板が敷き詰められていたようです。 仏教寺院の講堂・金堂・法堂などの床面は大抵、甎(せん)と呼ばれる平板瓦が敷き詰められているのはたぶんご存知のことでしょう。 さて、一旦入口まで戻りますと、まず目に止まる高御座の北東側に、実物大の鴟尾が一つ展示されています。   写真を撮るのを失念しました。屋根上の鴟尾を再掲します。 目に前に金色に輝く鴟尾を見るとその大きさにまず圧倒されます。 高さ約2m、底面の長さ約1.5m。青銅製で表面に5層の金箔がはられているそうです。重さ約1トン。朱雀門の鴟尾より約0.7m高いとか。 発掘調査では平城宮跡から鴟尾は発見されていないと言います。奈良文化財研究所が、同時代である唐招提寺金堂(8世紀後半)の鴟尾と大阪府柏原市の鳥坂寺跡(高井田廃寺、7世紀後半)の鴟尾を参考にして、初唐様式の影響の強い形のデザインで復原したものだそうです。(リーフレット、資料1) 南門の復原整備工事は2022年3月の竣工を目標に進められています。前回の記事をまとめた後で、リサーチしていて2020年秋に南門に鴟尾が設置されたことを知りました。前回記事の補遺に情報を追加しました。 この鴟尾は大極殿鴟尾の縮小版が使用されたということも知りました。(資料2) この第一次大極殿は、聖武天皇が恭仁京に遷都をするまで約30年ほど存在した建物です。(資料1) 高御座と入口の間には、方位と四神の関係をパネル説明している箇所があります。それは、この大極殿の小壁彩色とも関係してくるからのようです。 そこで、まず平城宮いざない館でご紹介した展示室3の構造模型(1/5)を再掲します。  これは大極殿の中央断面を西側から眺めた初層屋根とそれを支える組物部分並びに上層部分です。  こちらは初層内部の構造です。天井をご覧いただくと、「天井桁の間に太い木材を格子状に組んで上に板を載せた組入天井という形式」(リーフレットより転記)が採り入れられています。  大極殿の柱は建物本体を支える内側の柱列と初層の屋根を支える柱列との二重になっています。 右側が大極殿の正面側(南面)です。 この建物構造模型と対比させながら、以下この大極殿の建物内部をご覧ください。  入口に近い位置です。高御座の北西角側で、内側の柱列が手前に見えます。 最初に目にとまったのが、柱に垂直方向に亀裂が見えることです。全部確認したわけではありませんが、少なくとも数本で長い亀裂が目に止まりました。経年変化によるものか、当初から意図されたものなのか、素人の私にはわかりませんが・・・・。  北西隅を見上げた天井です。柱で支えられた桁と格子天井の間に漆喰壁の小壁があります。ここには動物たちが描かれています。四周に巡るこの障壁は、上村淳之画伯により四神・十二支の彩色画が描かれています。(リーフレットより)  入口側には向かい合う「白虎」(西)が描かれ、雲形図の小壁一面を夾み、北側には「酉(鶏)」「雲形」「戌(犬)」「雲形」「亥(猪)」と巡っています。   そして「玄武」(北)が続きます。  東側の中央部には「青竜」(東)が描かれています。  格子に組まれた天井部分には、一区画ごとに蓮の花が描き込まれています。   上部の格子天井から流れるように曲線を描き小壁上の桁に連なる天井面は蓮華を側面から見た意匠の図が連綿と描きこまれています。  高御座の正面前の小壁には「朱雀」(南)が見えます。  「雲形」を夾んで「午(馬)」が続きます。 「雲形」を夾んで「午(馬)」が続きます。    東側で見上げた頭貫・柱・組物・桁・天井の姿です。 大極殿内部の四周を眺めていただいて、お気づきですね。 上層階に上がる階段はありません。外観は二階建ての重層です。 大極殿では二重の内部は屋根裏のようなものです。 「二重は格式の高い外観を造るために設けられたと考えられています。」(リーフレットより転記)  高御座の北東側に「大棟中央飾り」が展示されています。  その続きの北東角エリアの北壁面には、  軒丸(軒丸瓦) 軒丸(軒丸瓦) 金具類 金具類大極殿復原に使われた様々な飾金具や釘が展示されています。そして、  復原工事に用いた主要木材の入手から建築部材の組み立て工程  飾り金具の製作工程と取り付け  建物の主要部材塗装と天井の彩色の作業  瓦の整形から瓦葺きまで。瓦の種類 復原工事関連の説明パネルが掲示されています。 詳しくは、大極殿でご覧になってください。  入口に近い側(西)には、内裏解説としてこんなパネルも設置してあります。 南の広場側から大極殿を見た儀式の景色です。 「大極殿の前面、塼(古代のレンガ)を積んだ高さ約2.4mの擁壁の下の広場が内庭です。大極殿で行われる国家儀式の際には、ここに貴族が立ち並びました。内庭は築地回廊で囲まれていましたが、その南辺中央に門が開き、饗宴などをおこなう中央区朝堂院へとつながっていました。」(説明文転記) 大極殿正面の外にでてみましょう。  正面には階段があります。東側の高欄の束には色玉の宝珠付き金具が打たれています。  五行色に対応する五種の色玉が配されています。五行というのは、「古代中国の思想で、万物を生成するとされる五つの元素、木・火・土・金・水をいう」(『日本語大辞典』講談社)。 陰陽五行説という語句を思い浮かべられるかもしれません。その説でいう五行です。  東には、若草山の麓に位置する大仏殿の鴟尾と屋根が遠望できます。  この辺で大極殿内部の拝見を終え、 この辺で大極殿内部の拝見を終え、東の出口から出て、北側に回り込み大極殿を後にすることに・・・・。  南東側から眺めた大極殿 この後、今回の探訪でめざしたのは「東院庭園」です。 つづく 参照資料 *案内リーフレット「特別史跡 平城宮跡 第一次大極殿」(文化庁文化財第二課) 1) 巨大鴟尾(平城宮跡大極殿)が完成 奈良新聞 :「平城宮跡の散歩道」 2) 「大極殿院鴟尾の検討 -第一次大極殿院の復原研究16-」 今井晃樹・中川二英著 奈文研紀要 2015 p4 奈良文化財研究所 補遺 第一次大極殿 :「平城宮跡資料館」 世界遺産-平城宮跡- YouTube 平城宮第一次大極殿院の発掘調査(平城第520次調査)現地説明会 資料:「奈良文化財研究所」 第1次平城宮 飛騨高山匠の技デジタルアーカイブ :「岐阜女子大学」 第一次大極殿復原整備 特別公開(最終回) ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) スポット探訪 平城宮跡歴史公園 -1 大宮通・長屋王邸跡・朱雀大路・平成宮いざない館 へ スポット探訪 平城宮跡歴史公園 -2 平城宮いざない館 館内へ スポット探訪 平城宮跡歴史公園 -3 二条大路・朱雀門・南門(復原工事中)・第一次大極殿 へ スポット探訪 平城宮跡歴史公園 -5 第二次大極殿遺構から東院庭園へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2021.03.20 13:58:11

コメント(0) | コメントを書く |