|

|

|

カテゴリ:探訪

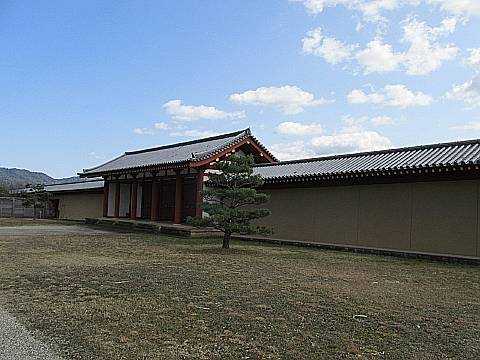

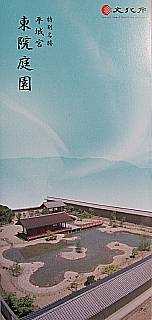

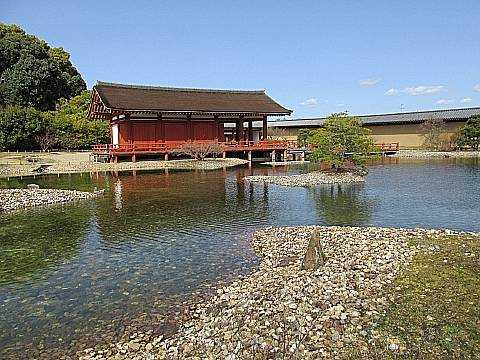

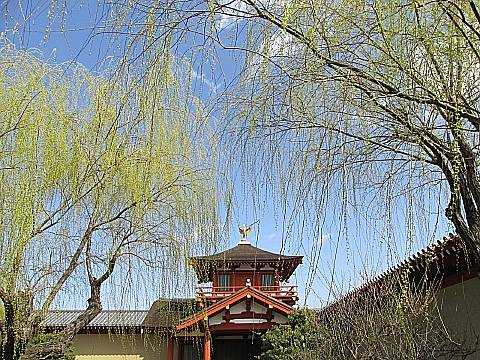

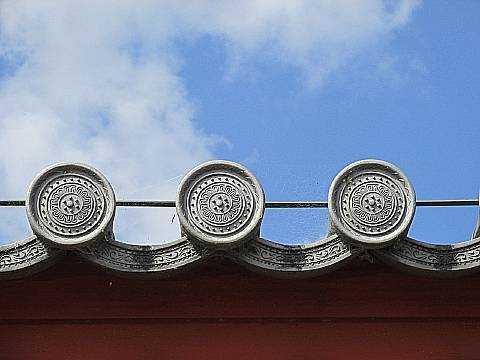

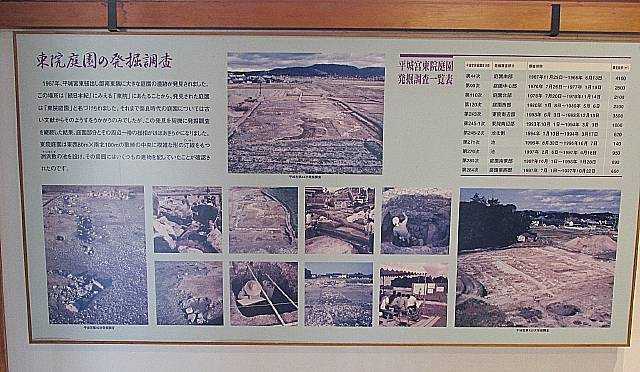

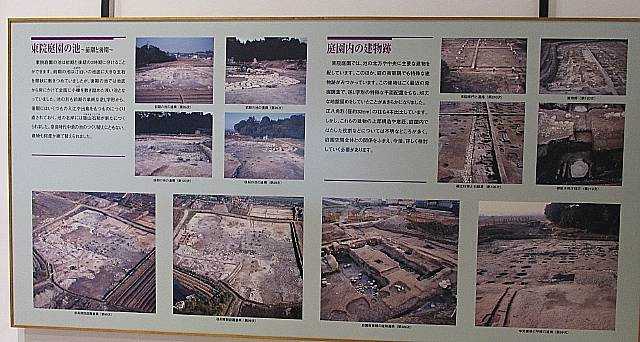

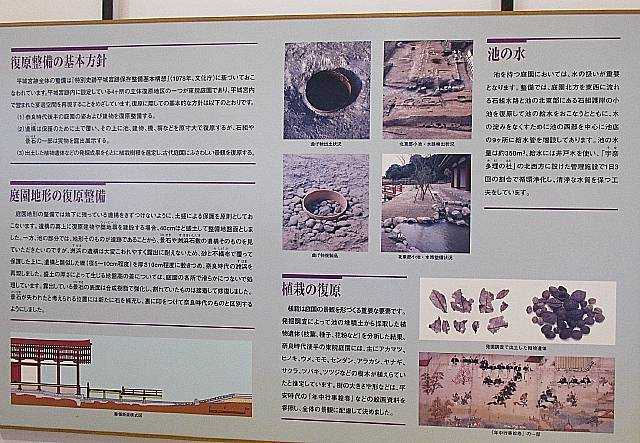

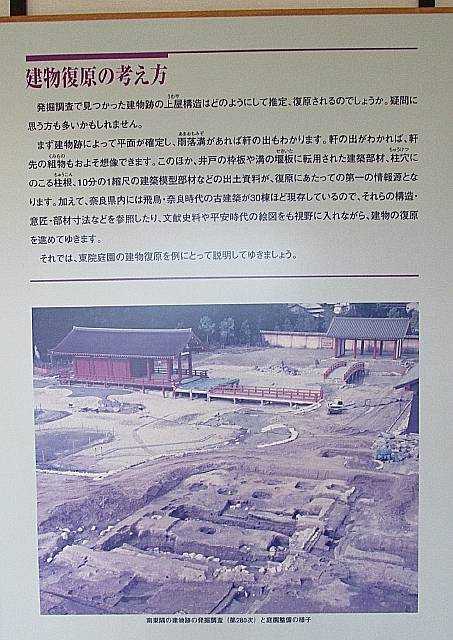

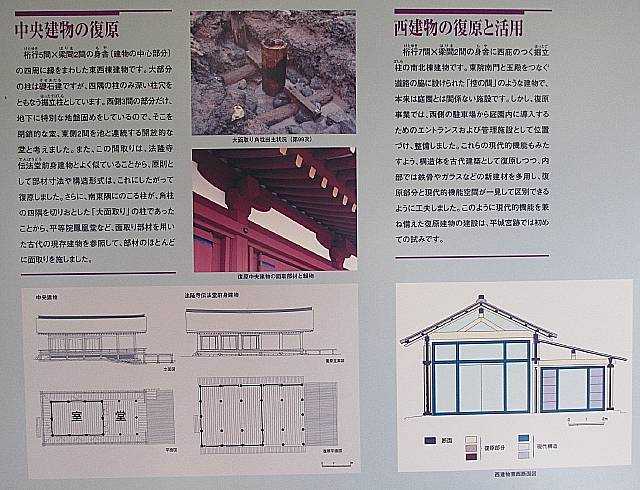

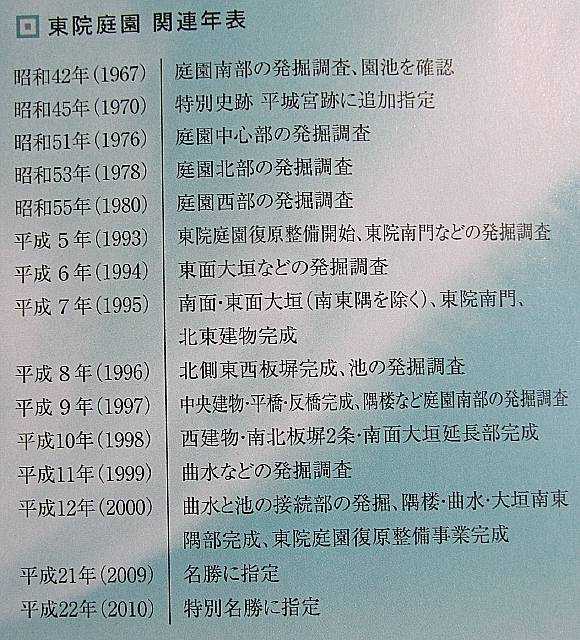

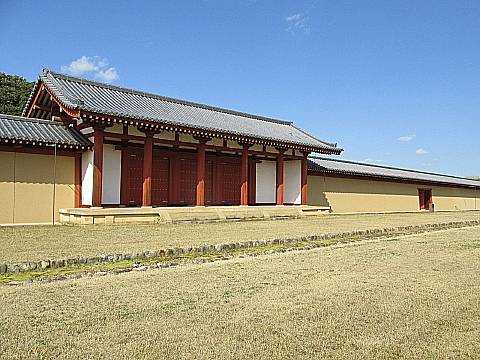

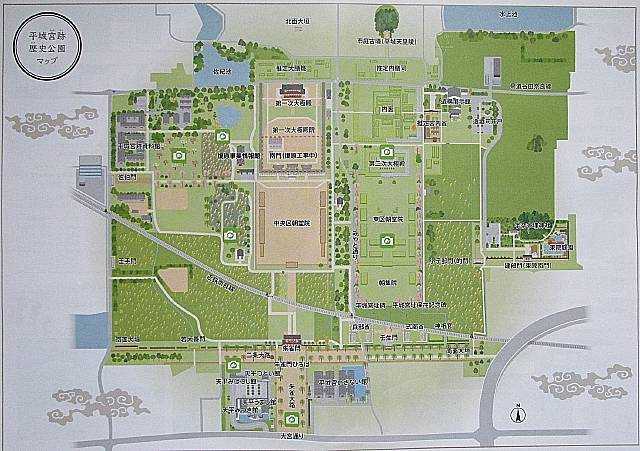

第一次大極殿を出て、東側の道を南に向かいます。マップの部分図をまず引用します。 「みやと通り」を南に歩みました。  道路傍にこの案内陶板が目に止まりました。小さな赤三角が現在位置です。  第二次大極殿の遺構  第二次大極殿の南に見える基壇は南門なのでしょう。南門の手前に幡を立てるための設備が7つ並んでいます。これは「第一次大極殿」のリーフレットに復元図が載っていて、そこにも幡を立てた状態のイラスト図が描かれています。  南進し、東区朝堂院のエリアから北を眺めた景色です。 右手前方に南門の基壇が見え、左端に第一次大極殿の屋根を遠望できます。  朝堂院跡を横断して東の道路に出て南に歩むと、 朝堂院跡を横断して東の道路に出て南に歩むと、東院庭園への案内標識が設置されています。   建部門(東院南門)と築地塀(大垣)が復原されています。  建部門を内側(北)から眺めた景色です。切妻造本瓦葺きの五間三戸門です。  鬼瓦と単弁蓮華紋の軒丸瓦 鬼瓦と単弁蓮華紋の軒丸瓦 東方向に「西建物」があります。  「東院庭園」のリーフレットが作成されています。 「東院庭園」のリーフレットが作成されています。これを参照しながらご紹介します。 平城宮は東側に張り出したエリアがあり、その南半分が「東院」、「東宮」と呼ばれていたのです。 『続日本紀』には、称徳天皇の神護景雲元年4月14日の条に「東院の玉殿があらたに完成した。群臣がすべて集まって祝った。その殿舎は釉(うわぐすり)をかけた瓦で屋根を葺き、彩色した模様を描いてある。時の人はこれを玉宮と呼んだ。」(資料1)と記録されています。 東院の南東隅にこの「東院庭園」があります。敷地は東西80m、南北100mという広さです。 上掲「西建物」は、「建部門(東院南門)と東院玉殿を結ぶ道路の脇に設けられた『控の間』のような建物」だそうです。東院庭園とは無関係なのですが、復原事業で「活用上の復原建物」として「庭園内に入るエントランスを兼ねたガイダンス施設として」ここに設けられたそうです。(リーフレットより」 この西建物の背後には数mの幅を置いて二重の板塀があります。 まずはこの建物を通り抜け、板塀の入口を潜って、東院庭園に入ります。   ゆるやかな勾配で小石が敷き詰められた州浜が出入りし汀線を形づくっています。 池には中島があります。  庭園には池に少し張り出す形で中央に建物が見え、池の東辺と建物をつなぐ平橋が架けられています。  池の南辺沿いに東に歩みます。  振り返ると、西建物の屋根が見え、板塀が境界となっています。   大垣の東南隅に「隅楼」が設けてあります。上層は反りのある宝形造りの屋根です。   露盤の上に鳳が羽ばたいています。右は北側から見た鳳です。  正面の切妻造りの屋根には、鬼瓦と軒丸瓦が見えます。建部門の鬼瓦・軒丸瓦と見比べてみてください。鬼瓦は少し見づらいですが、姿の違いがわかります。軒丸瓦の瓦当の蓮華紋もこちらは複弁の蓮華紋が使われています。  隅楼には正八角形の柱が使われています。  上階に上がれる急角度の階段が設置されています。 上階に上がれる急角度の階段が設置されています。   中央の建物は桁行5間、梁行2間で、東側に露台が設けてあります。  池の東辺を北に歩むと北辺側に反橋が架けてあります。 上掲の平橋とこの反橋には擬宝珠が設けてあります。この「擬宝珠は1966年に平城宮南東隅で出土した瓦製擬宝珠にならっています。」(後掲説明パネルより転記)とのこと。 正面に「北東建物」が見えます。南北が吹き放しの開放的な建物です。池の北に建つ「亭」と推定されているようです。 こちらは切妻造り本瓦葺きで桁行3間梁間2間の建物です。背後は板塀で仕切られています。  屋根の軒丸瓦の瓦当は複弁蓮華紋ですが、よく見ると隅楼の軒丸瓦とは少し違いがあります。見比べてみてください。軒平瓦の瓦当は唐草紋です。  池の北辺から南を眺めた景色です。建物が池に張り出している状態がよくわかります。  池の北側を巡っていくと、反橋が池に映じてなかなかいい感じです。   「中央建物」の西側には「曲水」が流れています。 発掘調査では平城宮の前期の遺構と考えられているそうです。「庭園の特徴的な要素であるため、復原の対象としました。」(リーフレットより)とのこと。   池の西辺からの眺め 東院庭園の庭を巡遊した後、板塀の出口から西建物に戻ります。ここにはガイダンス機能を持たせてあるということを最初にご紹介しています。  まず、発掘状況を再現した模型が展示されています。光りが反射して見づらい写真ですが、イメージはおわかりいただけるでしょう。また、発掘された鬼瓦や緑釉の瓦断片が展示されています。こちらの写真は省略します。 建物内部の壁面には、発掘調査の状況と復原に関わる説明パネルが掲示してあります。 以下のパネルがずらりとならんでいます。パネル・プレゼンテーションです。  東院庭園の発掘調査 右に「平城宮東院庭園発掘調査一覧表」  東院庭園の池 庭園内の建物跡  平城宮・京の庭園遺跡 古代庭園の意匠・工法の系譜 平城左京三条二坊六坪宮跡庭園  復原整備の基本方針 植栽の復原 池の水 庭園地形の復原整備  「建物復原の考え方」もパネルに提示されています。 「まず建物跡によって平面が確定し、雨落溝があれば軒の出もわかります。軒の出がわかれば、軒先の組物もおよそ想像できます。このほか、井戸の枠板や溝の堰板に転用された建築部材、柱穴にのこる柱根、10分の1縮尺の建築模型部材などの出土資料が、復原にあたっての第一の情報源となります。加えて、奈良県内には飛鳥・奈良時代の古建築が30棟ほど現存しているので、それらの構造・意匠・部材寸法などを参照したり、文献資料や平安時代の絵図をも視野にいれながら、建物の復原を進めてゆきます。」(説明文転記)  中央建物の復原 西建物の復原と活用  北東建物の復原 平橋と反橋 東院南門の復原 説明パネルの内容の詳細、発掘時の写真はぜひ現地でご覧ください。 東院庭園の鑑賞の興味が深まることでしょう。  上掲のリーフレット裏面からの引用です。  建部門(東院南門)を外側から眺めてみました。 右側に見えるのは「穴門」で上記の二重の板塀の中間に通じています。  道に戻り、さらに南下して、振り返った北方向の景色です。 この南に、平城宮跡を横切る近鉄奈良線に設けられた一番東側の踏切を渡ります。  路傍にお地蔵さまが祀ってあるのが目にとまりました。  平城宮跡と二条大路の境界となる「南面大垣」が一部分復原されています。その延長線上に朱雀門が遠望できます。  この大垣の近くに平城宮跡の案内地図が設置されています。 こちらの方から来られた人にも便利なように配慮されています。  2545 これで一旦、今回の平城宮跡の探訪を終わります。 ご覧いただきありがとうございます。 参照資料 *案内リーフレット「特別名勝 平城宮 東院庭園」 文化庁文化財第二課 作成 1) 『続日本紀(中) 全現代語訳』 宇治谷 孟 講談社学術文庫 p401 補遺 平城宮跡資料館 トップページ 東院庭園 遺構展示館 平城宮跡 Nara Palace Site YouTube 【宇奈多理坐高御魂神社】 :「奈良まち歩き風景紀行」 平城宮跡「東院庭園」のすぐそばにある式内大社 奈良文化財研究所 ホームページ 朝堂院 :ウィキペディア ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) スポット探訪 平城宮跡歴史公園 -1 大宮通・長屋王邸跡・朱雀大路・平成宮いざない館 へ スポット探訪 平城宮跡歴史公園 -2 平城宮いざない館 館内へ スポット探訪 平城宮跡歴史公園 -3 二条大路・朱雀門・南門(復原工事中)・第一次大極殿 へ スポット探訪 平城宮跡歴史公園 -4 第一次大極殿(内部)へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

|