|

|

|

カテゴリ:観照 & 探訪

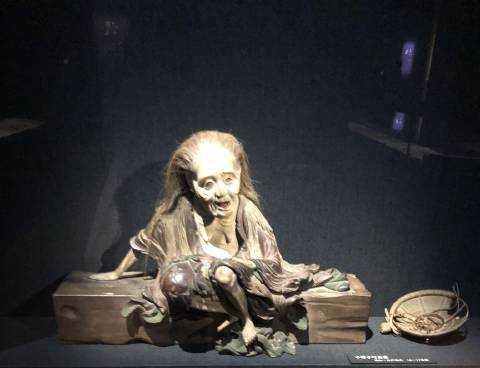

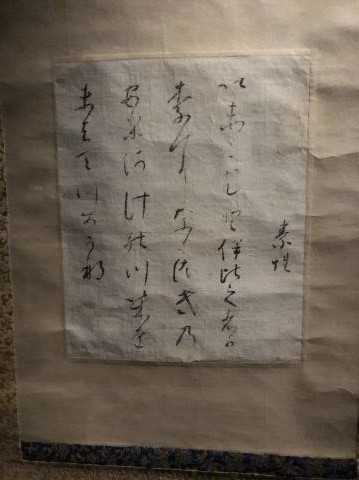

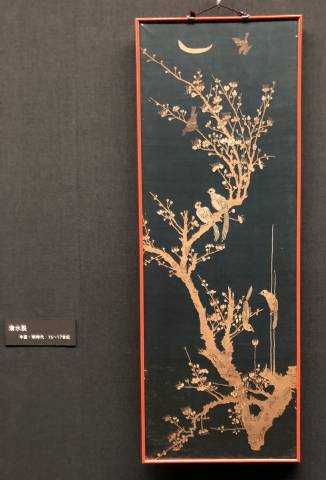

リニューアルされた藤田美術館を初めて訪れてきました。 大阪中之島美術館の長沢芦雪展を鑑賞した続きに、京阪電車中之島線の渡辺駅から乗車し、京橋駅で下車。徒歩10分ほどで藤田美術館に到着しました。 交差点の角地に美術館が位置します。 冒頭の景色は、交差点の対角側から撮った美術館の外観です。 所在地は、大阪市都島区網島町10番32号です。一番の最寄駅はJR東西線大阪城北詰駅で、3番出口より徒歩1分です。 二方向の道路側から外観をまず眺めてみます。   美術館の正面が面している道路から見た外観  この景色の右端に近いところに正面の入口があります。   美術館の側面を眺めるとこんな外観です。  逆方向から眺めた景色です。 リニューアルされた藤田美術館は、2022年3月にオープンしました。 新し美術館の建設期間中に、所蔵品が特別展として他の美術館・博物館で展示される機会がありました。その折りに、当館所蔵品を鑑賞しています。 私は2019年4月に、奈良国立博物館で「国宝の殿堂 藤田美術館展」を鑑賞しました。この時の図録の副題は「曜変天目茶碗と仏教美術のきらめき」です。図録によりますと、国宝9件、重要文化財53件を含む約2000件の日本・東洋美術のコレクションを蔵する美術館です。 「美術愛好家だった傳三郎は、明治維新を機に、旧家や神社仏閣などに伝わった多くの文化財が粗雑に扱われたり、海外へ流出している現状を憂い、その散逸を防ぐために収集に乗り出したといいます」(図録中のごあいさつより)とのこと。 この時、後掲の「大江山酒呑童子絵巻」三巻と「四天王立像」が出展されています。 また、2021年12月から翌年1月に、再び奈良国立博物館で「名画の殿堂 藤田美術館展」が開催されました。副題は「傳三郎のまなざし」です。絵画作品を中心にして、美術館のリニューアルオープンを間近に控えての展覧会でした。 手許にあるこの展覧会の図録を参照しますと、後掲の「小野小町坐像(卒塔婆小町)」が初公開されたのです。 リニューアルしたこの美術館自体を訪れて、現地で初鑑賞をしたかったので、この機会に立ち寄ってみた次第です。 さて、建物の二方向がガラス・ウォールで構成されたモダンな美術館を入ってみて、少し戸惑いました。以下、館内マップを参照して、館内初体験をまとめます。 入口を入った空間が土間(Hall)で、各所にテーブルと椅子が配置されています。 右側に「あみじま茶屋」があります。オープンな形の喫茶コーナーです。茶屋で飲み物を買い、この土間のテーブルのところで、喫茶を楽しめるということでしょう。 左端には座敷の形で広間(Hall)が設けてあります。 道路からこの空間の様子が見える、実に開放的なスペースです。 しかし、見渡してみても、チケット販売をする受付カウンターがないのです。 この土間の空間の正面中央に、重厚な金庫の扉かとおもわせる展示室への入口があります。 扉は左右に開いていますが、入口は自動扉で閉まっています。 藤田家邸宅の蔵が1954年に美術館として開館されました。その旧美術館(蔵)の扉がこの新しい美術館に活用されたそうです。モダンな明るい空間をこの重厚な扉が引き締めている感じを受けます。 ということで、入館するなり、どこでチケットを購入するのかと、ちょっと戸惑った次第です。 藤田美術館は、展示室への入口付近でスタッフの人が、入館料の取扱いを対面形式で対応するシステムが採用されているのです。チケットという形はありません。 入館料は、基本はスマホをベースとしてキャッシュレス決済を推奨されているとのことです。私は当日ICOCAカードで決済しました。後で、ホームページを見ると、「各種クレジットカード、Quick pay、交通系IC(PiTaPaを除く)」と説明があります。この点、ご注意ください。 説明を伺って、その必然性がわかりました。 展示室内には、展示作品の名称等の掲示がありますが、通常行われている作品の説明文掲示は原則的に行われていないのです。その主旨は、展示作品については説明なしに、作品そのものをご自分の感性で鑑賞してみてくださいというによるそうです。 その替わりに、藤田美術館の企画展示については、スマホに藤田美術館の展示品解説のアプリをその場でインストールしますとのこと。 その場で説明を受けながら、アプリをインストールしました。提示されたQRコードにスマホのカメラを向けて、インストールするというやり方です。手続きはいたって簡単でした。あとは、その操作をどれだけスムーズにできるか。これは本人次第となります。 慣れない私は戸惑いました。自宅では繰り返し見られたので、その点は便利です。 このアプリ使用により、作品解説を展示室内でイヤホーンで聞くことができるというシステムなのです。このアプリを利用するためには、イヤホーンを携帯していくことが必須です。私は持ち歩いていないので、この時、セクションの解説文を読むことはできましたが、解説を聞くことはできませんでした。 大きなメリットがあります。展示室ではスマホでの作品撮影はOKという展でした。(通常のデジカメ等での撮影は禁止) 展示室は、全体の照度を落として少し薄暗い感じで、作品に照明が当てられています。 訪れた時は、最初のセクションはテーマが「Exhibition 1 妖」(2024.1.31まで)です。 妖しげな美が取り上げられています。 奇しくも最初の展示品が、長沢芦雪の「幽霊・髑髏仔犬・白蔵主三幅対」の掛幅でした。 上掲の「傳三郎のまなざし」の展覧会には出展されていますので、この掛幅に再会できた次第。 今回はスマホの撮影容量の問題もありますので、少しだけスマホで展示作品を撮りました。    「大江山酒呑童子絵巻 下巻」 菱川師宣筆 江戸時代 1692(元禄5)年 源頼光と部下の四天王(綱、公時、貞光、季武)、藤原保晶の6人の武士たちが、大江山の酒呑童子を退治するという物語の絵巻です。 酒呑童子が毒酒を飲まされて眠らされ、首を切り取られるという場面から始まります。 捕らわれていた姫君たちを救出し、酒呑童子の首を都に持ち帰るという場面が描かれています。  小野小町坐像 桃山~江戸時代 16~17世紀 倒れた卒塔婆に小野小町のなれの果て、乞食老婆の姿で坐している彫像です。 この像は、謡曲「卒塔婆小町」に取材したものだそうです。 次のセクションは、「Exhibition 2 護」(12.28まで)です。 人々が神仏に加護を求め、祈りをささげるという行為。平安を願う心に関係した作品が展示されています。  「十二天図屏風」 当初は12幅の掛軸だったものを屏風仕立てにしたもの。 戦国時代に肥前国(現:佐賀県)の領主だった小田政光が息子・諸満丸のために寄進した十二天図だそうです。私は初めて見る作品です。  東方:持国天 東方:持国天 西方:広目天 西方:広目天 南方:増長天 南方:増長天 北方:多聞天(毘沙門天) 北方:多聞天(毘沙門天)鎌倉時代 13世紀の作 寄木造で玉眼入りの像 四天王は、須弥山(シュミセン)の四方位を護る護法善神で、仏法と国家を護る神々として信仰されました。 この四天王立像は、2019年の藤田美術館展に出展されていました。 「金銅五鈷鈴」「金銅密教法具」が展示されていました。これも再拝見でした。 この後のセクションは、ある時の茶会席で使用された茶道具一式という形で展示されていました。その一部を撮ったのが次の道具類です。  香合 蜜柑形 景徳鎮窯  紅葉呉器茶碗 銘 唐錦 朝鮮時代 16世紀  本手御所丸茶碗 銘 藤田 朝鮮時代 17世紀  手桶形水差 本阿弥光悦作 江戸時代 17世紀  茶杓 銘 神無月  掛幅 掛幅 「清水裂」 中国・明時代 16~17世紀 これらの茶道具類は、今回初めて拝見した品々でした。  この右上のドアも金庫の扉様の形式です。美術館内の展示室の出口という感じです。  勿論、こちらの部屋もギャラリーです。  この窓の扉もまた、蔵の扉に使われていた感じの意匠です。 ここが最後の部屋です。館内から出て、庭を巡ります。 つづく 補遺 藤田美術館 ホームページ 酒呑童子 :ウィキペディア 酒呑童子 :「ジャパンナレッジ」 日本の鬼の交流博物館 :「福知山市」 十二天像 :「e國寶」 四天王 :「コトバンク」 藤田美術館がリニューアルオープン :「アイエム internet museum」 大規模リニューアル・オープンの魅力探訪 藤田美術館 :「太陽web」 演目事典 卒塔婆小町 :「the 能 .com」 素性 :「千人万首」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪&観照 大阪市 藤田美術館と庭 -2 美術館の庭 へ 探訪&観照 大阪市 藤田美術館と庭 -3 藤田邸跡公園 へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

|