|

|

|

カテゴリ:極私的映画史

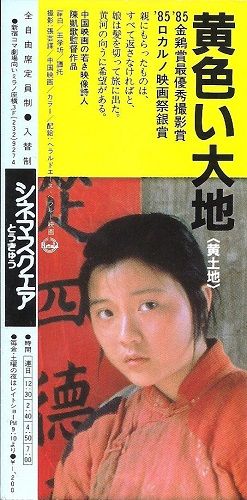

1986年7月12日、シネマスクエアとうきゅうで「黄色い大地」を見た。中国第五世代を代表する監督チェン・カイコーの監督デビュー作である。僕にとって、初めて見る中国映画であり、中国第五世代との出会いでもあった。絶句した。悲しいストーリーでありながら、なんと力強い作品なのだろう。荒れ狂う黄河を前に、大地にしがみつくように生きる農民たち。そんな大自然と人間のつながりに抗うように登場する八路軍の行進。革命の時代を、封建的な農村を舞台に描く。声高に叫ばないが、その背後には「革命は解放だったのか」という問いが感じ取れる。 文革で「下放」を経験したチェン・カイコーは、本作以降も「大閲兵」「子供たちの王様」と反体制的な姿勢を崩すことなく、やがて活躍の場を海外に移していく。一方、本作でダイナミックな映像の数々を撮影したチャン・イーモウは「紅いコーリャン」で監督となり、北京五輪の開会式の演出を担当するほどの国民的な巨匠になっていく。2人は「黄色い大地」という中国の新時代を切り拓く作品に携わりながら、まったく違う方向へと進んでいく。 チャン・イーモウは監督デビュー作「紅いコーリャン」で、鮮烈な映像の背後に強烈な民族性を背負っていた。その強い民族性はチャン・イーモウの個性となり、やがて中国的様式美を築き上げるようになっていくのだが、思えば「黄色い大地」にも、そういう方向に進む要素はあった。たとえばエンディングの八路軍の行進は、監督の視点が変われば単純に「封建制からの解放」を描いたシーンに見えてしまう。それがそうならなかったのは、前述したようにチェン・カイコーに「革命は解放だったのか」という問いがあるからなのだ。 おそらくチェン・カイコーにとっての八路軍は、革命という時代の象徴に過ぎず、その興味は封建的な暮らしを強いられていた農民にあったのだろう。単純に革命を封建制を打破するものとは描いていない。民謡の採譜にやってきた兵士に老人の語る言葉――「悲しいこともないのに歌など歌えない」が、今も僕の心に深く刻み込まれている。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2018.04.14 19:57:00

コメント(0) | コメントを書く

[極私的映画史] カテゴリの最新記事

|