|

|

|

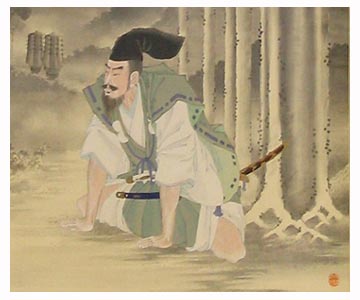

テーマ:平家物語/源平盛衰記(9)

カテゴリ:剣の巻

(長谷部信連/画像は穴水町公式HP http://www.town.anamizu.ishikawa.jp/index.jspより) さる程に、宮は五月十五夜の雲間の月を詠(なが)めさせ給ひて、 何の行方も思(おぼ)し召し寄らざりけるに、 三位入道の使者とて、文持つていそがしげに出(い)で来たり。 宮の御乳母子(おんめのとご)、六条の亮大夫宗信、 これを取って御前へ参り開いて見るに、 「君の御謀反すでに顕われさせ給ひて、土佐の畑へ遷し参らすべしとて、 官人どもが、別當宣を承つて御迎ひに参り候。急ぎ御所を出でさせ給て、 三井寺へ入らせおはしませ。入道もやがて参り候はん」 とぞ書かれたる。 宮はこの事ははいかがせんと、さはがせ思し召し顕はせ給う所に、 宮の侍に長兵衛尉長谷部信連(ちやうひやうゑのじょうはせべのぶつら)と云ふ者あり。 「ただ何の様も候まじ。女房装束に出でさせ給ひて、 落ちさせ給ふべうもや候ふらん」と申しければ、 「この儀もつとも然るべし」とて、御髪を乱り、重ねたる御衣に一女笠をぞ召されける。 六條の亮大夫宗信、傘持つて御供仕る。 鶴丸といふ童(わらべ)、袋に物いれて戴いたり。 青侍が女を迎へて行くやうに出で立たせ給ひて、 高倉を北へ落ちさせ給ふに、大きなる溝のありけるを、 いと物輕う越えさせ給へば、道行き人がたち留りて、 「はしたなの女房の溝の越えやうや」 とて、怪しげに見参らせければ、いとど足早にぞ過ぎさせぞおはします。 御所の留守には、長兵衛尉長谷部信連をぞ置かれける。 女房達の少々おはしけるをば、かしこここへたち忍ばせて、 見苦しき物あらばとり認(したた)めんとて見る程に、 さしも宮の御秘蔵ありける小枝と聞こえし御笛を、 常の御所の御枕に、取り忘れさせ給ひたるをぞ、 立ち帰つても取らまほしうや思し召されけん、 信連、これを見付けて、 「あなあさまし。さしも君の御秘蔵の御笛を」 と申して、今五町が内に追つ着いて参らせたり。 宮斜めならず御感あつて、 「われ死なば、この笛をば御棺にいれよ」とぞ仰せける。 「やがて御供に仕れ」と仰ければ、信連申しけるは、 「ただ今あの御所へ官人どもが御迎へに参り候ふなるに、 人一人も候はざらんは、無下に口惜しう存じ候。 その上、あの御所に信連が候ふと申すをば、上下皆知つたる事にて候へ。 今夜候はざらんは、それもその夜は逃げたり、など云いはれん事、 口惜しく候べし。弓矢取る身は、仮にも名こそ惜しう候へ。 官人どもに暫くあいしらひ、一方打ち破つて、やがて参り候はん」 とて、ただ一人取つて返す。 信連がその夜の装束には、薄青の狩衣の下に、萌葱匂の腹巻を着て、 衛府の太刀をぞ帯びたりける。 三條の總門をも、高倉表の小門をも、共に開いて待ちかけたり。 案の如く、源大夫判官兼綱、出羽判官光長、都合其勢三百余騎、 十五日の夜の子の刻に、宮の御所へおし寄たる。 源大夫判官は、存ずる旨ありと覚えて、はるかの門前に控へたり。 出羽判官光長は、乗りながら門の内へうち入れ、 庭に控へ、大音聲を揚げて、 「宮の御謀叛すでに露れさせ給ひて、土佐の畑へ移し参らせんが為に、 官人どもが別當宣を承つて、ただ今御迎ひに参りて候。とうとう御出で候へ」 と申しければ、信連大床に立つて、 「當時は御所でも候はず。御物詣でで候ぞ。何事ぞ、事の子細を申されよ」 と云ひければ、出羽判官、 「何でう、この御所ならでは、いづくへか渡らせ給ふべかんなるぞ。 その儀ならば、下部ども、参りて捜し奉れ」とぞ申ける。 信連重ねて、 「物も覺えぬ官人どもが申し様かな。 馬に乗りながら門の内へ参るだにも、奇怪なるに、 下部ども参つて捜し奉れとは、いかで申すぞ。 長兵衛尉長谷部信連が候ふぞ。近う寄つて過ちすな」とぞ云ひける。 廳の下部のなかに、金武と云ふ大力の剛の物、打物の鞘を外し、 信連に目をかけて、大床の上へ飛び上(のぼ)る。 これを見て、同隸ども十四五人ぞ續いたる。 信連、これを見て、狩衣の帯紐ひき切りて捨つるままに、衛府の太刀なれども、 身をば心得て作くらせたるを抜き合せて、さんざんにこそふるまうたれ。 敵は大太刀・大長刀でふるまへども、 信連が衛府の太刀に切り立てられて、嵐に木の葉の散るやうに、 庭へさとぞ下りたりける。五月十五夜の雲間の月の、 顕れ出でて明かりけるに、敵は無案内なり、信連は案内者にてありければ、 あそこの面廊に追つかけてははたと切り、 ここの詰(つまり)に追つ詰めては、ちやうと切る。 「いかに、宜旨の御使をばかくはするぞ」と云ひければ、 「宜旨とは何ぞ」とて、太刀曲(ゆが)めば躍(おど)り退(の)き、 推(お)し直し踏み直し、矢庭によき者ども十四五人ぞ切り伏せたる。 その後は太刀の鋒三寸ばかりうち折れて捨ててげり。 腹をきらんと腰をさぐれども、鞘巻落ちてなかりければ、力及ばず、 大手を廣げて、高倉表の小門より跳(はし)り出でんとする所に、 大長刀持ちたる男一人寄りあひたり。信連長刀に乗らんと飛んでかかるが、 乗り損じて、股を縫ひ様に貫かれて、心は猛く思へども、 大勢の中に取り籠められて、生捕にこそせられけれ。 其後御所中に乱れ入りてさがせども、宮は渡らせわ給はず。 信連ばかり搦めて、六波羅へ率いて参るる。 前右大将宗盛の卿、大床に立つて、信連を大庭にひき居(す)ゑさせ、 「まことにわ男は、宣旨の御使と名のるを、宣旨とは何ぞとて切つたりけるか。 その上、廳の下部ども、多く刃傷殺害したんなれば、よくよく糾問して、 事の子細を尋ね問ひ、その後河原に引き出いて、頭を刎ねよ」 とぞ宣ひける。 信連元より勝(すぐ)れたる剛の者なれば、居直りあざ笑つて申しけるは、 「この程あの御所を、夜々(よなよな)物の窺い候ふを、 何でふ事あるべきと思ひ侮って、用心も仕らぬ處に、 鎧うたる者どもが二三百騎うち入つて候ふを、 何者ぞと尋ねて候へば、宣旨の御使と申す。 當時は諸國の窃盗・強盜・山賊・海賊など申す奴ばらが、 或いは公達(きんだち)の入らせ給ふぞ、 或いは宜旨の御使など名のり申すと、かねがね承つて候ふ程に、 宜旨とはなんぞとて、切つたる候。 およそ信連、物の具をも思ふ様に仕り、鐵よき太刀をも持つて候はんには、 ただ今の官人どもをば、よも一人も安穏では帰しし候はじ。 其の上、宮の御在所は、いづくに渡らせ給ひ候ふやらん、知り参らせぬ候。 たとひ知り参らせて候とも、侍ぼんの者の、一度申さじと思ひ切りてん事を、 糾問に及んで申べき様なし」とて、その後は物も申さず。 いくらも並み居たりける平家の侍ども、 「あつぱれ剛の者や、これらこそ一騎當千の兵といふべけれ」 と口々申しければ、その中に或る人の申しけるは、 「あれが高名は今に始めぬ事ぞかし。 先年所にありし時、大番衆の者どもの留めかねたりし強盜六人に、 ただ一人追つかかり、二條堀川なる所にて、 四人切り伏せ、二人生け捕つて、その時なされたりし左兵衛尉ぞかし。 あつたら男の斬られんずる事の無慚さよ」 とて、口々に惜しみあへりければ、 入道相国いかが思はれけん、 「さらば、な斬つそ」とて、伯耆の日野へぞ流されける。 平家滅び、源氏の世になりて、東國へ下り、梶原平三景時について、 事の根元一々に申したりければ、鎌倉殿、「神妙なり」と感じ給ひて、 能登國に御恩蒙(かぶ)りけるとぞ聞えし。 (佐藤謙三校注 角川文庫『平家物語』上巻 P.191~196) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2008年08月04日 07時41分11秒

[剣の巻] カテゴリの最新記事

|