|

|

|

カテゴリ:新座市の石仏

ホームページ「私家版さいたまの石仏」はこちら

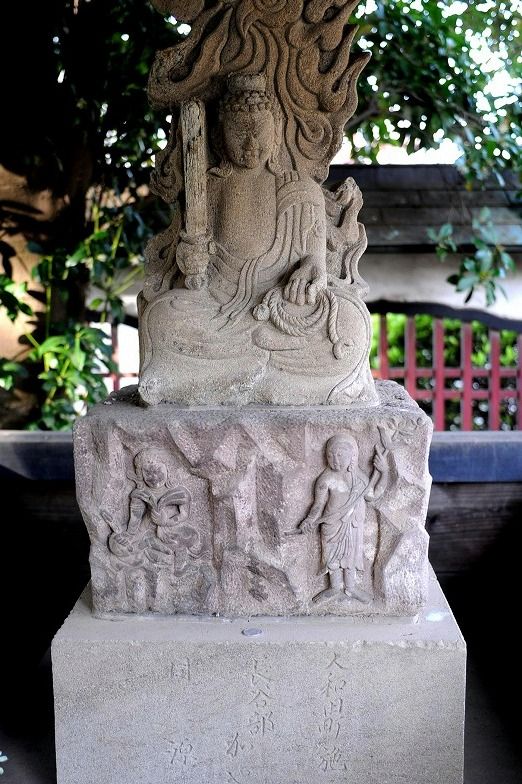

英インターを越えて浦所バイパスの南は大和田になります。今日は807年開山と伝わる古刹、普光明寺の石仏を見てみましょう。 普光明寺 新座市大和田4-13  川越街道は英インターの南でバイパスと旧道に分かれる。旧道に入って200mほど先を左折、300mほど東へ進むと、新座柳瀬高校の南に普光明寺があった。江戸時代には七つの末寺を持つ大寺だったという。西を向いて立つ二段屋根の立派な山門は享保年間の建立で凝った彫り物が施されている。  山門から境内に入ると右手に大きな鐘楼があり、その先に中門があった。正面に見えるのは33年ごとに開帳されるという秘仏 「千体地蔵」が収められた地蔵堂。本堂はその途中を左に折れた正面に建っている。  中門を入って左側に水屋があり、その奥に小堂が立っていた。  成田山不動尊。大きな台は三段になっていて、その上に不動三尊像が載る。さらに手前に角柱型の石塔が立っていた。  燃え盛る炎の光背の前に剣と羂索を手に座る不動明王。中央に滝が流れ両脇に制吒迦童子と矜羯羅童子という定番の構図。その下の台の正面に大和田町施主とあり二名の名前が刻まれている。  前のほうに置かれた角柱型の石塔、正面中央に「成田山不動明王」両脇に家内安全・子孫栄続。右側面に文政3(1820)天保3(1832)天保13(1842)三つの命日と戒名が刻まれていた。資料によるとこの石塔の裏面に文政5年の紀年銘があるという。資料はこの1822年を造立年としているが、右側面に刻まれたふたつの命日は天保年間のものであり、これをどう考えたらいいのだろうか?裏面は確認できないので判断が難しい。  不動明王の小堂の奥に二基の丸彫りの地蔵菩薩立像が立っていた。左 地蔵菩薩立像 宝暦14(1764)錫杖・宝珠とも欠損なく丸顔の尊顔は美しい。  石塔部正面中央、梵字「カ」の下に「奉造立地蔵尊一躰爲成菩提」両脇に子孫長久、さらに両脇に造立年月日が刻まれている。左側面に宝暦12年の命日を持つ戒名、右側面には武州新座郡大和田町 先祖菩提 施主とあり、個人名が刻まれていた。  右 地蔵菩薩立像 寛政5(1793)左の地蔵塔より30年遅い造立だが、像自体の大きさ、蓮台・敷茄子・石塔・台と続く構成、全体の規模がとても似ている。  石塔部正面を彫りくぼめた中、梵字「カ」の下に「奉造立地蔵尊□爲二世安樂也」両脇に造立年月日。右側面に寛政元年の命日と戒名。続いて先祖代々聖霊。その脇に武州新座郡大和田町。左側面に有縁無縁六親眷属並深海離生死乃至法界平等利益。その奥に武州新座郡大和田町 施主とあり女性二名の名前が刻まれていた。この二基の石地蔵は造立年も30の隔たりがあり、施主も違うが、並び立つその姿は兄弟塔のように見える。いずれも基本的には個人の墓石だが、両家ともお寺の有力な檀家さんだったのだろう。  二基の石地蔵の前、本堂に向かう参道近くに宝篋印塔 寛政5(1793)屋根型の笠を持つ江戸時代中期以降の典型的な宝篋印塔。  基礎部正面を彫りくぼめた中に「奉造立宝篋印塔」両脇に一天四海天下泰平 風雨順時 百□豊□。  左側面に「宝筐印陀羅尼経曰・・・」と願文が刻まれ、右側面には中央に梵字「ア」その下に二つの戒名。右端からは奉巡礼秩父坂東西國成就所、続いて爲先祖代々有無兩縁菩提。左のほうに大和田町 施主とあり個人名が、左端には造立年月日が刻まれていた。後ろに並ぶ二基の地蔵塔と同じく、こちらも講中仏ではなく個人による造立である。当時の大和田町が川越街道の宿場町として栄えていて、それだけの財力を持った人たちがいたということなのだろう。 長くなりますので続きは次回にいたします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2020.04.11 14:51:32

コメント(0) | コメントを書く

[新座市の石仏] カテゴリの最新記事

|