|

|

|

カテゴリ:さいたま市南区の石仏

ホームページ「私家版さいたまの石仏」はこちら

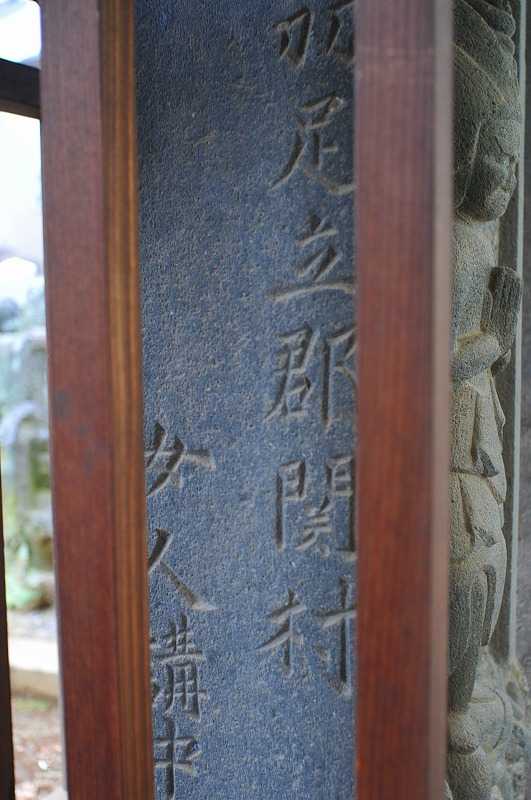

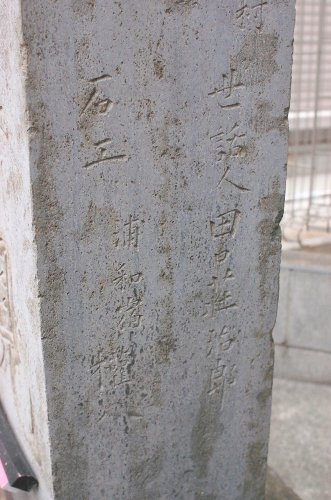

別所は南北に長く、北は別所沼あたりまで、その西、中浦和駅の西一帯が関になります。今日は関から二カ所の石仏を見てみましょう 東福寺 南区関1-10[地図]  中浦和駅の西200m程、鴻沼川の南、与野道から西に入ったところに東福寺の入口があった。  境内に入ってすぐ、参道の右側には大小さまざまなサイズの板碑が集められている。  その先に小堂が並ぶ。手前のトタン屋根の小堂の中には二基の庚申塔が並んでいた。  右 庚申塔 延宝8(1680)四角い台の上 角柱型の石塔の正面を彫りくぼめた中、梵字「ウーン」の下に日月雲 青面金剛立像。台の正面に蓮の花が彫られている。塔の上部は今は平らになっているが、元は笠付きだったのではないだろうか。青面金剛像の上は空白が大きく、そのぶん像は普通よりも小さく、遠目にベビーサタンのような姿の青面金剛はあまり迫力は感じられなかった。  風化のために像の細部は漠然としている。怒髪、三眼、釣り目の青面金剛は四臂でこれは珍しい。持物を見ると、体の前の手は右手を下げ、棒状のもの(蛇だろうか?)を持ち、左手は矛をささげ持つ。体の後ろから出ている手は右手をあげ手のひらに法輪?を持ち、左手は下げて、ショケラ?を持っていた。ちょっと見たことのないユニークな構成は、江戸時代初期の庚申塔らしく自由な表現になっている。  足の両脇に二鶏を半浮き彫り。足元には小型の邪鬼、頭と腰のあたりを踏まれていた。その下に邪鬼よりも大きな正面向きの二猿。見猿を欠き二匹だが存在感はある。  塔の右側面、青面新成で始まる27文字の銘文は、前回見た別所小学校西路傍の庚申塔の銘文と似ていて、やはり青面金剛のご利益を説いたものらしい。この二つの庚申塔の銘文は今のところほかでは見たことがない。場所的にも近いこともあり、なんらかの関連がありそうだ。  左側面に造立年月日。その下に本願東福寺住 春夜とあり、続いて6名の名前が刻まれていた。  左 庚申塔 寛政11(1799)角柱型の石塔の正面を彫りくぼめた中、日月雲 青面金剛立像 合掌型六臂。  丸い頭光背を負った三眼・六臂の青面金剛。頭上にとぐろを巻いた蛇を乗せて、持物は矛・法輪・弓・矢と、ここまでは典型的な青面金剛像。  足の両脇に二鶏を浮き彫り。その下の邪鬼・三猿が個性的。青面金剛の足元のふんどし姿の邪鬼は首がねじれ、右手だけ前に出しその重さに耐える。左足は折り曲げているものの、右足は後方に大きく伸ばしている姿は初見。その下の三猿は両脇が内を向く構図。右の見猿は頭をそらし右足を前方に大きくあげているが、このような三猿もいままでに見たことがない。  塔の右側面に造立年月日。その下に世話人とあり二名の名前が刻まれていた。  左側面に武刕足立郡関村 女人講中と刻まれている。以前なにかの資料の中に「庚申塔は本来男性中心のもので、女人講中は珍しい」という記述があったが、実際回ってみると、江戸時代中期以降では女人講中の庚申塔を多く見かけた。本当のところは「女人講中の庚申塔の時代的分布」を調べてみなければわからないと思うのだが、いつかその機会はおとずれるだろうか?  次の小堂の中には丸彫りの六地蔵菩薩塔が祀られていた。それぞれの石塔に個人の戒名が刻まれている。その命日は天明、安永年間のものだが、造立年などは分からない。  石塔、敷茄子、蓮台、像と、六体の様子はよくそろっている。ただ、頭部の損傷が著しく、左端を除いて尊顔はみなのっぺらぼうだった。  六地蔵の奥に屋根型の笠を持つ宝筐印塔 明和3(1766)こちらは個人の墓石である。  一番奥の小さな小堂の中 不動明王坐像 天保3(1832)大きな四角い台の上、駒型の石塔の正面に不動三尊像。  風化が進み、一部熔けだしていて様子はいま一つはっきりしない。炎の光背の前に剣と羂索を手にして座る不動明王。その下に滝を挟んで左右に矜羯羅童子と制吒迦童子を浮き彫り。台の正面に西 引又 大山 道。  台の右側面に関村講中。その奥に右 うらわ道と刻まれていた。  台の左側面に左 よの道。江戸時代後期らしく道標になっている。 東福寺東「与野道」路傍 南区関1-4[地図]  中浦和駅から高沼川沿いに遊歩道を西に歩き、初めの橋を南に渡ると左手に石塔が立っていた。この道は北に進むと与野本町に至る古道「与野道」である。塔の立っている場所は東福寺の入口から東へ出てきた突きあたり、二件の住宅の間のスペースになる。この付近は区画整理で道路が拡張され、石塔は「与野道」から10m以上奥に立っているために見逃しやすい。  石尊大権現塔 寛政6(1794)2m近い高さの角柱型の石塔の正面に大きな字で「石尊大権現」  左側面に「大山大聖不動明王」石尊信仰とは、大山阿夫利神社を中心とする山岳信仰だという。  塔の右側面、下部に當村 世話人とあり、一名の名前。その横に浦和の石工名の名前が刻まれている。  裏面右上に造立年月日。左中ほどの銘から昭和38年に再建されたものとわかる。中央に「講中」右下に武州足立郡。  最下部に関村、岸村、別所村、鹿手袋、上之宮、浦和宿と刻まれていた。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.03.26 19:01:39

コメント(0) | コメントを書く

[さいたま市南区の石仏] カテゴリの最新記事

|