|

|

|

カテゴリ:さいたま市中央区の石仏

ホームページ「私家版さいたまの石仏」はこちら

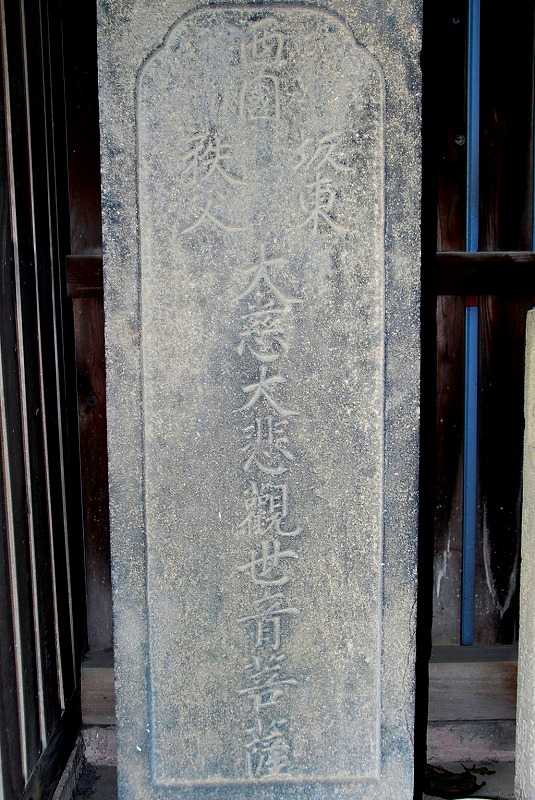

中央区の最終回は上落合の地蔵堂です。 地蔵堂 中央区上落合5-6-2[地図]  さいたまスーパーアリーナの西、埼京線の線路と中山道に挟まれた住宅街の交差点の角に上落合地蔵堂があった。入口の脇に細長い小堂が南向きに立っている。  小堂は4つのブロックに分かれていた。左のブロックには二基の馬頭観音文字塔が並ぶ。  左 馬頭観音塔 安永6(1777)駒型?の石塔の正面「馬頭觀世音菩薩」両脇に造立年月日。右下に際造立とあり、左下に個人名。  右 馬頭観音塔 大正10(1921)駒型の石塔の正面「馬頭觀世音」塔の左側面に施主ふたりの名前が刻まれている。  隣のブロックは二基の庚申塔。左 延宝2(1674)、右 延宝3(1675)江戸時代最初期の貴重な庚申塔で、どちらも教育委員会の解説板が設けられていた。  板碑型の庚申塔で、主尊も邪鬼・二鶏・三猿も彫られない純粋な文字庚申塔は江戸時代初期にしか見られない。中央を彫りくぼめた中に七行の銘文。大事なところだけ、二行目「庚申日端然守護□當行願円満之」、五行目から六行目「壹會誦經其後造立石浮図一軀□供養之儀願以□功徳衆病悉除心身安樂」浮図=仏のこと。この庚申塔造立の由来である。縁の部分、左に造立年月日。下部に十人ほどの名前が刻まれていた。  右、駒型の石塔の正面に三眼・六臂の青面金剛立像を浮き彫り。白カビもなく風化もほとんど見られず、本当に驚くほど美しい。彫りも丁寧で細かいところまで行き届いている。日月雲は線刻。髪の間に蛇がのぞく。六臂の持物がユニーク。体の前の手には剣と法輪。上の右手に矛、左手に独鈷杵、下の右手には蛇を持ち、左手に羂索を持つ。像の右脇「新刻此尊像伏仰二世安」左脇に造立年月日。  足元に邪鬼・二鶏の姿は無く、正面向きに座る大きな三猿だけが彫られていた。その下の部分、右端に庚辛講結衆 觀蔵院とあり、13名の名前が刻まれている。  次のブロックにも二基の石塔。左 觀世音菩薩塔 宝暦14(1764) 右 地蔵菩薩塔 明和9(1772)  左 角柱型の石塔の正面を彫りくぼめた中に「西國 坂東 秩父 大慈大悲觀世音菩薩」塔の右側面に造立年月日。  右 角柱型の石塔の正面、上部を光背の形に彫りくぼめた中に合掌する地蔵菩薩坐像を浮き彫り。その下に「奉納一萬地蔵大菩薩」左脇に戒名。塔の左側面、上部を光背の形に彫りくぼめた中、こちらは輪光背を負った二臂の如意輪観音坐像を浮き彫り。その下に「四國八十八ヶ所移第三番」四国移霊場標石を兼ねている。右脇に戒名とその命日。左脇に是ヨリ観音寺江九丁余 觀蔵院。小堂のブロックの仕切り板が邪魔になって社品は撮れないが、塔の右側面に造立年月日。その両脇に願主 個人名が刻まれていた。  一番奥のブロックに六地蔵塔 宝暦2(1752)右端の光背には安政4(1821)の紀年銘があり、あとから補われたもの。右から2番目の地蔵像も左の4体と違って像の表面が溶けていて、これも後補されたものと思われる。  左の4体もそれなりに風化が進み、顔はのっぺらぼうに近い状態だった。左端の地蔵像の光背右脇に念佛講中三十人。左脇に造立年月日が刻まれている。  境内に入ってすぐ左手、大きな石碑の前に二基の石仏が並んでいた。  左 地蔵菩薩立像 享保14(1729)高さ2m近い丸彫りの地蔵像。台に白カビが見られるが、風化は少なく大きな欠損もない。真ん丸なお顔に切れ長の目。彫りも細かく丁寧で美しく、ゆったりとした佇まいがいかにも「お地蔵様」という感じがする。  反花付き台の正面、右から百万遍 供養佛 講中 二十三人 願主□給。最後に造立年月日が刻まれていた。  右 如意輪観音坐像 貞享2(1685)大きな舟形光背に六臂の如意輪觀世音。右手は頬にあてて腹前に宝珠、右足裏に念珠を持つ。左手は法輪を掲げ、胸前に未敷蓮華を持ち、左ひざに上に置く。光背は一部が大きく破損していて、白カビも多く見られるが銘はしっかり残っていた。光背右脇「此如意輪講奉供養志二世安樂所」左脇に造立年月日。  蓮台の正面 狭いところに銘が刻まれている。中央付近に願主 □誉□だろうか?左右にもうすくひらがなで名前がいくつか刻んであるようだがうまく読めなかった。  二基の石仏の奥、ブロック塀の前に卵塔などが多く立ち並ぶ。歴代住職の墓石が集められている中、外反した隅飾型の笠を持つ宝篋印塔 明暦2(1656)発達した相輪が目を引く。基礎正面に「為當寺開山法印鏡宥・・・」とあり、開山塔らしい。  お堂の右、墓地の入口に 屋根型の笠を持つ宝篋印塔 寛政3(1791)平成22年に改修されたもので、大きな基壇の上に立つ。塔身四面に四仏の種子が刻まれていた。  基礎正面に「宝篋塔」敷茄子の下の反花付き台の正面に「三界萬霊等」両脇に當村惣檀中爲先祖代々一切之精霊也と刻まれている。  基礎の左側面に偈文。右側面に武州足立郡上落合村。助力 宗源。江戸神田平永町 願主 覺直。裏面に造立年月日。続いて 大成邑大成山普門禪院 導師 現住大法叟謹誌之と刻まれていた。 以上で「中央区の石仏」を終了します。次は浦和区の予定です。よろしくお願いします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2024.02.25 18:47:57

コメント(0) | コメントを書く

[さいたま市中央区の石仏] カテゴリの最新記事

|