|

|

|

カテゴリ:さいたま市大宮区の石仏

ホームページ「私家版さいたまの石仏」はこちら

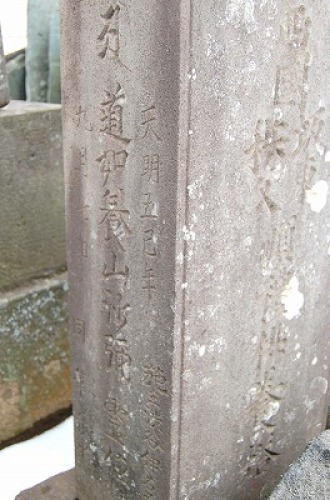

大宮区の最終回、今日は櫛引町の石仏を見てみましょう。 櫛引氷川神社 大宮区櫛引町1-653[地図]  県道2号線から「櫛引通り」を北へ進むと、ちょうど普門院の西あたりで道が二つに分かれる。本線はやや右にカーブして県道216号線方面へ向かうが、この分岐点から左の道に入り250mほど先、道路右手に氷川神社があった。  社殿の東側のスペースの奥に石祠、石塔が並んでいる。石祠は、左が疱瘡神塔 天明3(1783)、右は淡嶋大明神塔 天明5(1785)だった。  右の二基は両側面の銘が同一で、セットで造立されたものらしい。左は八幡宮塔。右は猿田彦大神宮塔。造立年はいずれも寛政8(1796)  角柱型の石塔の右側面に造立年月日。左側面に願主 櫛引村中と刻まれていた。 氷川神社北交差点 大宮区櫛引町1-752[地図]南  櫛引神社のすぐ北の交差点、北東の角に二基の石塔が並んでいる。  左 馬頭観音塔 天保5(1834)二段の四角い台の上の角柱型の石塔の正面に「馬頭觀世音」  塔の右側面に造立年月日。左側面に武州足立郡櫛引村。  上の段の正面右に願主 馬持衆、左に助力 惣村中。  左側面に数名の名前が刻まれているが一部は完全に摩耗して字が消えていた。右側面は同じように名前が刻まれていたと思われるがこちらはまったく確認できない。  右 庚申塔 正徳4(1714)四角い台の上、唐破風笠付き角柱型の石塔の正面 日月雲 青面金剛立像 剣・髑髏持ち六臂。  風化のためだろう、顔が崩れていた。三眼の青面金剛が左手に持つのはショケラではなく髑髏!今まで同じようなものを見たことがない。他の持物は矛・法輪・弓・矢とノーマルだが・・・両脇に大きな字で天下泰平と刻まれていた。  足元にはひざまずき不機嫌な顔を正面に向けた邪鬼。その下に三猿。正面向きに並んで座る。  塔の右側面に造立年月日。左側面に武州足立郡櫛引村中と刻まれていた。  青面金剛の腰のあたりにポシェットのように吊るされた髑髏。くぼんだ眼窩とむき出しの歯が妙にリアルだ。 神光山不動堂 大宮区櫛引町1-755[地図]  さらに北へ50mほど進むと、三橋公園通りに出るすぐ手前、道路左側の住宅脇に小堂が立っていた。  小堂の中 炎の光背の前に不動明王立像 明治37(1904)右手に剣、左手に羂索を持つ。  塔の左側面に造立年月日。その奥に大字櫛引 有志中と刻まれている。 観音堂 大宮区櫛引町1-767[地図]  三橋公園通りに出て西へ100mほど、信号交差点の一つ手前の交差点を左折すると道路右手に櫛引観音堂があった。道路をはさんで左手が墓地になっている。観音堂の参道の左脇に小堂が立ち、中には六地蔵、その先には多くの石塔が集められてた。  丸彫りの六地蔵菩薩塔。横長の三つの台にそれぞれ地蔵菩薩像が二体づつ乗っているが、頭部は少しづつ損傷が見られ、左から二番目の塔は中ほどに大きな断裂跡がある。像の様子、蓮台、敷茄子などはよく揃っていて創建当時の姿をとどめているのではないだろうか。  三つの台の正面に銘が刻まれていた。六体の地蔵菩薩像の下にそれぞれの地蔵名が刻まれている。その他の銘は剥落部分もあり、全部は読み取れない。右の台、途中から「・・・・㚑有縁無縁皆成佛道 奉建立六地蔵大菩薩」続いて地蔵名と紀年銘、文化元年 十一月吉日。  真ん中の台、地蔵名に続き 奉□導師 側海計村 慈宝院。また地蔵名がありその脇に嘉永三年の紀年銘。  左の台 地蔵名の脇に武州足立郡 櫛引村中。さらに助力□邑□。また地蔵名があり、その脇に□□法師。最後に世話人の名前が刻まれていた。二つの紀年銘を考えると文化元年(1804)創建、嘉永3年(1850)再建だろうか。  六地蔵の小堂の奥、小型の板碑群の手前に多くの石塔が集められていた。10年前に来たときは墓石を含め小型の石塔が後ろに、前のほうに大型の文字塔が三基立っていたが、整備後は背の高い石塔が最後列に並べられていて、しかも近くの石塔との間隔もなくびっしりと並べられたため、肝心の銘がほとんど見えない。それでもなんとか以前取材した三基の石塔を確認した。写真最後列、左から大小二基の板碑型石塔の隣の石塔、さらに一つ飛ばしてその先に並ぶ二基の石塔である。  板碑型石塔の隣、百観音霊場供養塔 寛政12(1800)角柱型の石塔の正面を彫りくぼめた中「奉納 秩父西國坂東 供養塔」  (10年前の写真から)塔の右側面に造立年月日。続いて櫛引村願主とあり、一名の名前。左側面に 北 あげをみちと刻まれていて道標になっている。こちらにも願主三名の名前が刻まれていて、村の有力者四名が力を合わせて造立したものだろうか。  ひとつ飛ばして奥に並ぶ二基の石塔。左 観音霊場順礼供養塔 安永9(1780) 右 大乗妙典六十六部供養塔 享保7(1722)  (10年前の写真から)左の観音霊場順礼供養塔。塔の正面 阿弥陀三尊種子の下「奉納 秩父西國坂東 順禮供養塔」右側面に造立年月日。その下に櫛引村 願主とあり五名の名前。  左側面 梵字の下に道如養山沙彌霊位、脇に天明5年(1785)の紀年銘。施主筆子中とあり、筆子塔を兼ねている。右側面に安永9(1780)の紀年銘があり、左側面の銘は後刻されたものか?  (10年前の写真から)右の大乗妙典供養塔。塔の正面に「奉納大乗妙典六十六部供養塔」右脇に造立年月日。左脇に武州足立郡櫛引村。塔の右側面には「三界萬霊平等利益」と刻まれていた。 以上で大宮区を終わり、次は北区の石仏になります、 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2024.04.16 18:38:06

コメント(0) | コメントを書く

[さいたま市大宮区の石仏] カテゴリの最新記事

|