|

|

|

カテゴリ:遺構 産業、土木遺産

三人と一匹RF5で散歩に出かけます。

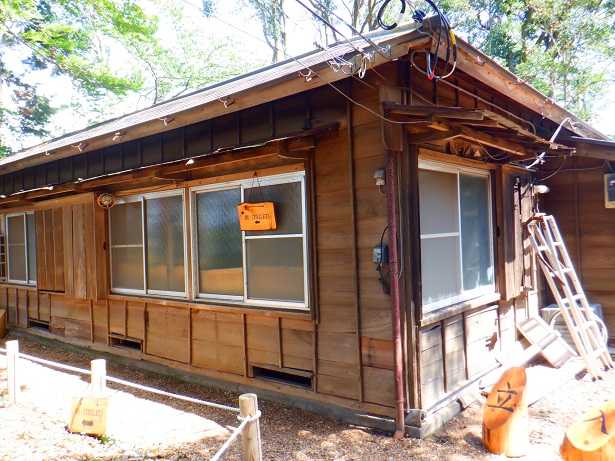

前から気になっていた場所。 なんか地主の邸宅みたいなのがあるなと思ってました。 「旧岩崎家末廣別邸」だそうです。  入口の看板 平成25年に富里市初の国登録有形文化財になりました。  解説板  令和2年12月から毎週日曜日に、敷地の一部について一般公開を行っています。 残念ながら犬連れはNGのようでした・・・ スパイクはかみさんと敷地外を散歩に行き、俺と娘で見学します。  敷地は三菱地所より富里市に寄付され、公園化の計画だそうです。 この時点ではこの林間は立ち入り禁止でした。現在は林間の小路や花畑前まで散策できるようです。 国の文化財の建物と庭園の一部を外から見学になります。  主屋は、昭和2年(1927)の建築 建築面積491平米 中庭をもつ大規模な木造平屋建、寄棟(よせむね)・桟瓦(さんがわら)葺きの屋根に銅板葺きの庇(ひさし)瓦葺。特に外周のガラス障子の意匠は秀逸、軽快で瀟洒な外観  ちゃんと管理されてた為か富里市が修復したのか良好な状態だな。 普通に住めそう。平屋の縁側良いよなあ~   とても戦前の昭和初期の建築物に見えない       竈かな? 多分これも当時の遺構っぽい     給水タンク塔?  蛇口もレトロだな  庭に咲いてた躑躅   柵を設けてあって見学路となってます。  巨木まではならないかな?多分楠と樅  こちらも国の文化財になっている東屋 昭和初期/平成7年改修 木造平屋建、亜鉛鉄板葺、建築面積49平米   土庇では柱に曲木、桁・垂木に磨き丸太、軒天井を蒲天井としています。外壁の仕上げはややピンク色の入った漆喰仕上げ  ガラス越しに室内ちょっと覗きました。  モミジ?   もう一つ文化財に登録されてる石蔵があるのですが、立ち入り可能範囲からは見学できませんでした・・  以下に岩崎久彌の解説 岩崎久彌(ひさや)は、慶応元年(1865)8月25日、土佐国安芸郡井ノ口村(現高知県安芸市井ノ口)で、三菱の創設者である岩崎彌太郎(やたろう)とその妻、喜勢(きせ)の長男として誕生。 久彌は慶応義塾、三菱商業学校に学んだ後、父、彌太郎が病没した翌明治19年(1886)に米国ペンシルベニア大学に留学、財政学などを学びます。同年、彌太郎の志を継いだ実弟の彌之助(やのすけ)は海運業から撤退という英断を下し、新たに「三菱社」を創設。鉱業や造船など、海上から陸上への事業に転身を果たします。 また、明治26年(1893)には、商法の施行に際して製糸会社を設立するなど社業を拡充し、鉱業、銀行、造船、商事、地所などの諸事業でも大躍進を果たしました。久彌が社長を務めた期間は、国内で殖産興業、産業革命、重工業形成が重なった時期でもあり、時代の追い風に乗って叔父彌之助によって築かれた事業の近代化と新たな事業を興して三菱の多角経営化に努めました。 三菱をより強い会社とした後の大正5年(1916)、久彌は従兄弟である岩崎小彌太(こやた)に社長の座を譲り、農牧事業へと邁進して行くことになりました。

明治3年(1870)、かつて徳川幕府の直轄牧であった富里の地は、明治政府によって開墾地として利用されることとなります。これは幕府の終焉によって職を失った武士や商人など、「窮民(きゅうみん)」と呼ばれる人々を救済する目的として行われたものでした。 しかし、元々農業経験のない人々によって開墾が行われたことや、自然災害が頻発したことから計画は思うように進まず、国の補助金制度も廃止となり、多くの開墾民が富里を去ることになります。 明治8年(1875)、時の内務卿大久保利通の主導の下、「下総牧羊場(のちの下総御料牧場)」が開設されたことから、開墾地は政府に買い戻され、「獅子穴区(ししあなく)」と称されるようになりますが、経営の合理化から再び払下げの対象地となり、同15年(1882)には藤崎友十郎(富里初代村長)が購入を試みます。 しかし、代金の納入に苦慮したことから同20年(1887)には払下げの願いを取下げ、その後すぐさま河村信吾が同地の購入を進めますが、同じく代金の納入に苦慮をしたことから、岩崎彌之助に依頼してこれを買い替えてもらうこととなり、これによって343町歩(およそ340ヘクタール)という広大な土地が、牧畜を目的として岩崎家の所有となりました。 久彌が末廣農場の経営に乗り出す以前、農場主を務めたのが久彌の実弟、正彌でした。正彌は洋式の養鶏法を導入し、箸でちぎれるほど柔らかで上質な肉を生産することに成功していました。しかし、この肉は宮内省、大使館、帝国ホテル、料亭末廣のみに卸された高級品であり、一般の市場に出回ることはありませんでした。料亭末廣では鶏肉の刺身を出し、食通に好評を博していたとも言われています。このようなことから生産コストが高く、営利事業としては失敗に終わります。 大正4年(1915)、正彌が東京の会社に異動となったのを機に、末廣農場の活動は一時休止状態となりますが、かねてから農牧事業を手掛けたいと夢見ていた久彌が農場を検分し、同8年(1919)から久彌自身が農場経営に携わって行くことになります。 大正8年(1919)から農場経営に携わった久彌の農場経営スタイルは、久彌個人が出資して興した東山(とうざん)農事株式会社に事業を委託し、自らは経営と技術面について月に2、3度東京の本邸から通い、指導を行うというものでした。自己利益的な事業を実施するのではなく、農牧事業の改良に関する多くの研究を行い、その成果を逐次各方面の研究会などで発表し、提供していました。 また、農場長であった橘 常喜(たちばなつねき)に対して、「我が国畜産会の改良進歩に資し得る模範的実験農場を作って貰いたい」という言葉を残しているように、人の為に役立つ農場を作りあげることこそが久彌の夢だったのです。 この言葉のとおり、末廣農場では養鶏・養豚は言うに及ばず、最新の設備と機械を導入した先進的農法が実践され、日本の農牧研究に多くの功績を遺したと伝えられています。また、ハム、ソーセージ、ベーコンなど、加工食品の自家生産も行われたことから、ここに農場経営の一つの理想形が完成していたと言えるでしょう。 これらの実績を認めた千葉県農業試験場では、末廣農場に対して白菜や西瓜の原々種栽培を委託しており、ここからも末廣農場の「技術力」と「信頼性」の高さをうかがい知ることができます。 そして大正15年(1926)、久彌は農場内の別邸として「末廣別邸」を建築するのです。 特に養鶏には力が注がれ、最高時には8,000羽が飼育されていたといわれています。年間産卵数は415万個、年間に300個以上の卵を産む鶏が50羽以上いるという好成績の農場でした。養豚は年間1,000頭を飼育し、ハム、ソーセージ、ベーコンの自家製造を行い、立川養豚場を通じて一般にも販売されました。 農作物は試験農場を設置し、主に大豆、小麦などを生産していました。特に下総地方では収穫が難しかった大豆の多収穫方法を確立し、これらの実績が認められ白菜、西瓜の原種及び原々種の種の採取を委託されていました。アメリカ、ヨーロッパの最新機械を導入し、組織的な農場運営を実施していました。大正12年(1923)には、小岩井農場の鈴木・縣(あがた)両技師と共に橘 常喜農場長に8カ月におよぶ海外視察を命じ、先進的な農場経営を学ばせています。 三菱社長の任にある間、久彌は自己の趣味には幾分遠慮がちであったと伝えられ、社長の任を離れると一気に農牧事業へと傾倒していきます。久彌は政治というものに全くといっても良いほど関心がなく、大企業を率いたことがあるとはいえ、他と争うということを好みませんでした。自然に接し、大地を愛(いつく)しむという姿勢が久彌の性格そのものであったと言われています。 晩年、農場の見回りを行う際にはステッキの先に小さな鎌を取り付けたものを携え、畑の中の雑草を見かけるとそれで刈り取っていたと言われており、その風姿は一介の農夫となんら変わるところはありませんでした。しかし、道端に古いわらじなどが捨ててあるのを見かけると「物にはそれぞれ使命があるものだから、最後までその使命をまっとうさせるようにしなければならぬ。古いわらじは堆肥にすれば、まだ十分に役立てることができる」と農場員に告げたというような逸話も遺されており、久彌がいかに農牧事業に打ち込み、物を大切に扱うという姿勢を貫いてきたかを物語っています。そんな手塩にかけた末廣農場の運命は、昭和20年(1945)の第二次世界大戦の終結から、昭和27年にかけてGHQによって実施された財閥解体と農地改革によって大きく変わることとなります。 広大な農場の敷地のうち119ヘクタールは当時の富里村に譲渡(現市役所、富里中学校敷地など)され、198ヘクタールについては農場従業員の帰農者に払下げが行われました。養鶏と養豚の施設部分約40ヘクタールについては千葉県に譲渡され、千葉県畜産試験場として新たな一歩を踏み出すこととなりました。しかし、昭和30年代後半に至って計画された成田空港建設のためとして、千葉県は空港用地買い上げ農家の代替地として試験場を提供することとなり、末廣農場関係の施設は別邸とその周辺の土地のみとなりました。 こうして久彌が愛情を注いだ末廣農場は歴史の表舞台から姿を消し、その業績は跡形もなく消え去ったのです。久彌は本邸を物納し、昭和24年(1949)6月21日に別邸へと移り住むこととなります。 GHQの占領政策によって東京の本邸を物納することになった久彌は、昭和24年(1949)6月21日、末廣農場内に建てられた「末廣別邸(現七栄652番地24)」へと越してきます。 しかし同年9月24日、大好きな鶏に囲まれながら起居する静かな余生を送ろうとする久彌にアダムストークス症候群(心臓病の一種)という病魔が襲いかかり、長い闘病生活を余儀なくされます。亡くなる前年の昭和29年(1954)には「もう2年、生かしておいてくれぬか。今、計画している事があるので、それをぜひやってみたい」と主治医に伝えたというように、闘病の身でありながらも農牧に関する研究への情熱を失うことはなかったのです。 昭和30年(1955)、久彌は90歳という高齢を迎えました。決しておごることなく、すべてのものに感謝しながら「カントリージェントルマン」として農牧の改良に捧げた人生でしたが、高血圧と老衰の進行は医師も絶望視するほどとなり、同年12月1日にはさらに病状が悪化し、近親者一同が枕元に集います。 そんな中、庭先の木の葉の落ちる音さえ聞き取れそうな静寂な息詰まる数時間が過ぎた夜半の1時15分、ついに久彌の激動の人生に幕が下されました。 「苦痛はなく、眠るような大往生であった」と、岩崎久彌傳は伝えています。 見学時にもらったパンフレットより お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2022.04.20 01:21:42

コメント(0) | コメントを書く

[遺構 産業、土木遺産] カテゴリの最新記事

|