|

|

|

カテゴリ:カテゴリ未分類

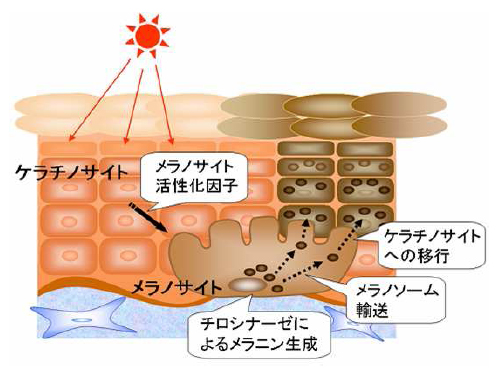

メラノーマとは、悪性黒色腫と呼ばれ、皮膚のメラニンという色素を作る色素細胞(メラノサイト)ががん化した腫瘍と考えられています。

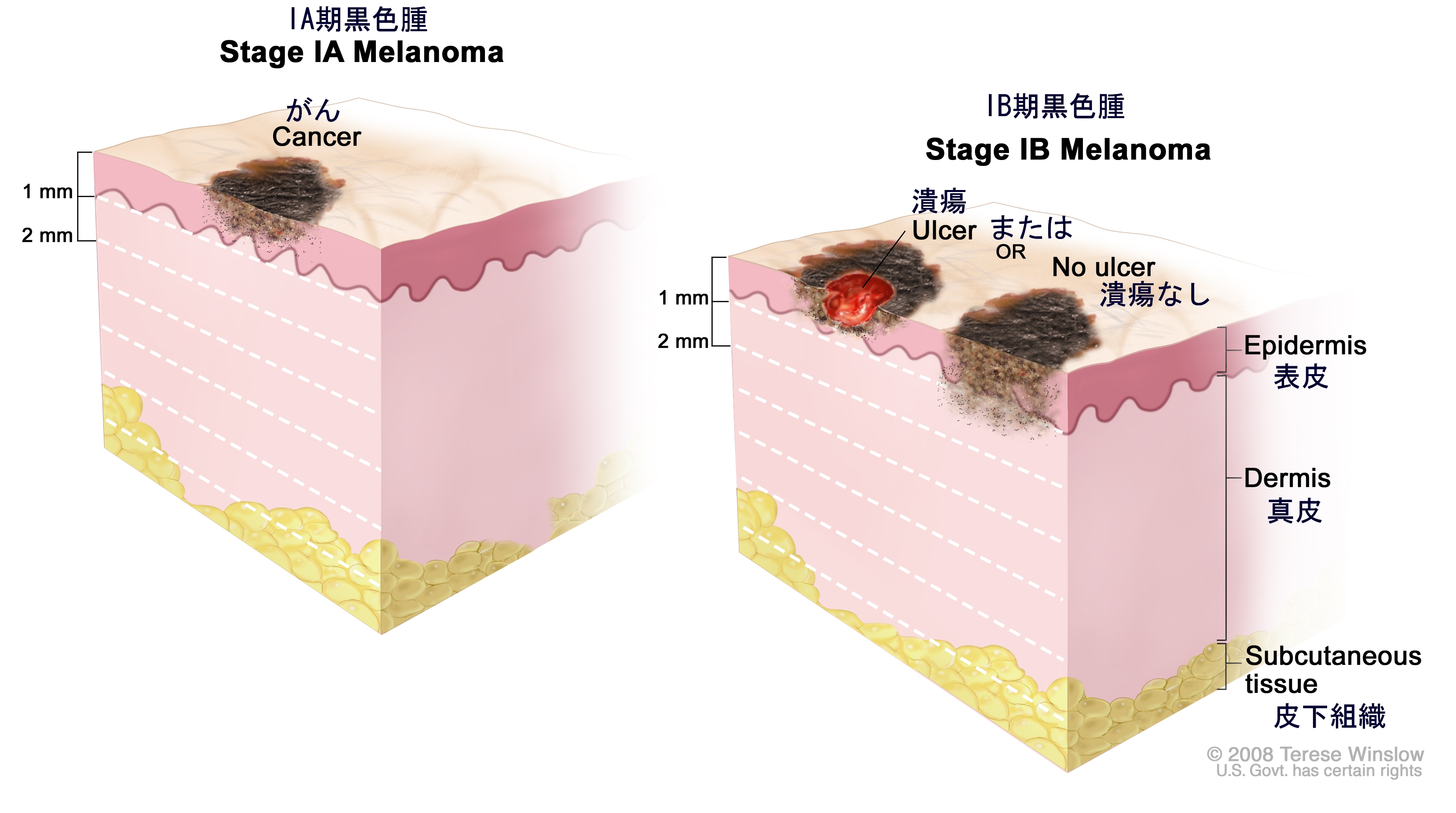

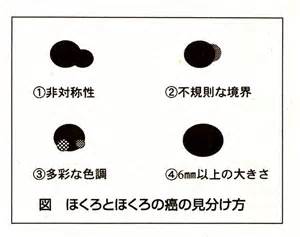

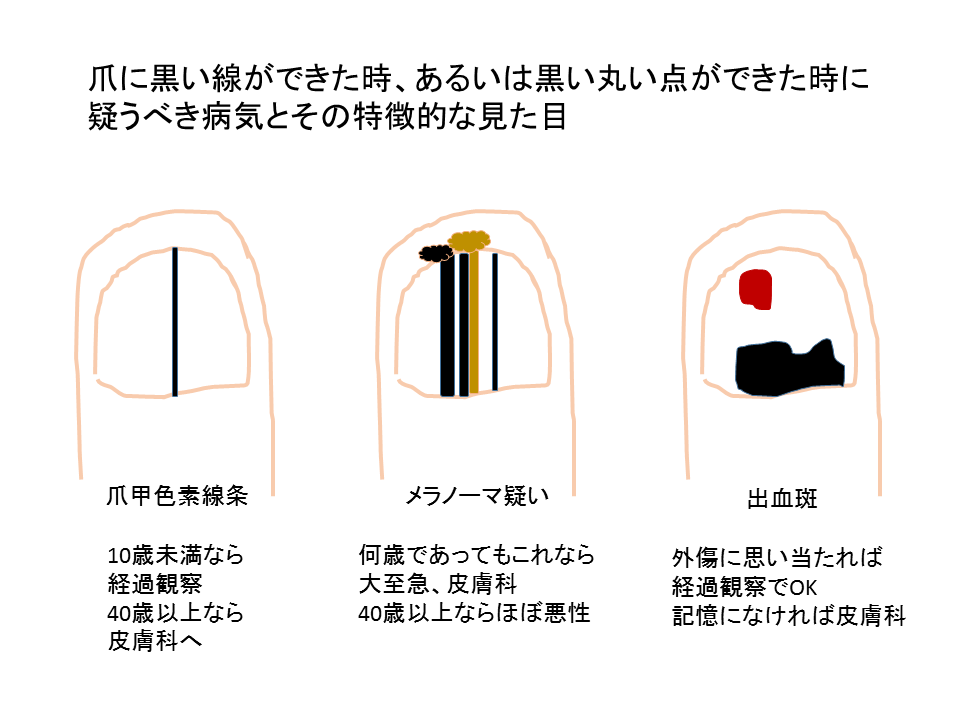

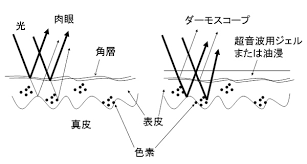

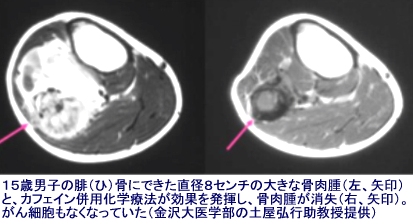

通常、ガン細胞がメラニン色素を多量に産生している場合が多く、そのため黒色を呈することが多いため、黒色腫と呼ばれていますが、メラニン色素の産生程度により、褐色~茶色などを呈するものも存在し、極めてまれにメラニンをほとんど産生しないメラノーマがあり、常色~淡紅色を呈することもあります。 メラノーマは、発症してからの死亡率が高く、年間1400人ほどが悪性のメラノーマと診断されていて、そのうち700人ほどが死亡したとの報告があるほどです。2人に1人は死亡に至ってしまうほど死亡率が高いのが現状です。 その理由としては、抗がん剤がほとんど効かないガンのためです。 メラノーマは大きく4種類に分けることができ、各々で発症仕方や進行する速さなどに違いがあります。 特徴と症状:  1)悪性黒子型黒色腫 おもに高齢者の顔面に発生しやすく、不規則な形の色素斑(しみ)が徐々に拡大してくるタイプです。時間がたてば色素斑の中央に結節が生じてきます。 紫外線を浴びやすい顔や首、手の甲などの部位によく現れます。始めは茶や茶に近い黒色のシミのような形で発症し、その状態からゆっくりと症状が進み、次第に色も黒い部分が現れ、混ざったような色合いになってきます。また、4つの中では発症率がいちばん低い悪性黒色腫といわれています。 2)表在拡大型黒色腫 ホクロの細胞から発症する悪性黒色腫といわれ、大人から子供まで広く見られるもので原因としては主に紫外線の影響が強いと言われています。始めは黒から茶褐色のもので、表面に突出した、ほくろのような状態になってくると言われます。 3)結節型黒色腫 急激に成長するもので、こちらも特定の部位というよりは全身どこにでも現れます。初期症状は立体的に盛り上がっていて、また進行速度が速いのが特徴です。さらに現れたときには表面だけではなく、すでに深層部にまで達してしまっている場合もあるので、この悪性黒色腫の疑いのある場合は、早急に対応の必要が出てくるものとなってきます。 4)末端黒子型黒色腫 足の爪もそうですが、手のひらや足の裏など、圧迫や擦ったり、刺激の起こりやすいところに出て一見すると内出血やほくろのようにも見えることで、病院などに診てもらわないうちに悪化することもあるようです。爪には黒い筋状の線があらわれ、これも爪の根を強く挟んだときなどと似ていることで、そのままにしてしまう方が多いようです。末端黒子型黒色腫は、日本人にいちばん多く見られる悪性黒色腫だといわれています。 ほくろについて  医学的には色素性母斑ないし母斑細胞母斑と呼ばれ、良性の母斑細胞(ほくろ細胞)の集まりです。 メラニンを有するため、褐色~茶色~黒色を呈します。生まれつきあるものと成長途中で現われてくるものがあり、また、平坦な色素斑(しみ)や皮膚表面から隆起したものなど、いろいろあります。 大きさは通常直径5mm以下の場合がほとんどで、それ以上の大きさで徐々に大きくなってくるものは、メラノーマの可能性も考えられ、要注意です。 ほくろとメラノーマの違い 通常の「ほくろ」では、皮膚の表面にある溝にそって色素が沈着しているのですが、メラノーマでは、溝の間にある盛り上がった「丘」の部分に沈着が見られます。  →消しゴムつき鉛筆 →消しゴムつき鉛筆気になるほくろがある時には、簡単なセルフチェックをおすすめします。 用意する物は鉛筆1本。消しゴム付きの鉛筆があると、なお良いです。 気になるほくろの上に鉛筆のお尻(または消しゴム)を当て、鉛筆からほくろがはみ出さないかチェックしてみてください。 ほくろが鉛筆に隠れていたら問題ありません。ただし、ほくろが鉛筆からはみ出ている場合はメラノーマの可能性が出てくるので皮膚科の受診をおすすめします。 ただし中には、直径6mm以下のまだ小さいメラノーマ、直径6mmを超える大きなほくろ(俗に黒あざと呼ばれているもの)もあるので、併せてほくろの外観をチェックすることもおすすめします。 * 鉛筆に付いている消しゴムの直径は約6mm。実は直径が約6mm以下のほくろからメラノーマはほとんど見つからないため、鉛筆でチェックすればほくろかメラノーマどうか大まかに見分けることができるというわけです。 どんなほくろやしみに気をつけたらいいのですか?   1年に1回は全身の皮膚のほくろやしみをチェックしてください。次にあげる4つのポイントについてチェックしてください。2つ以上あてはまるようなら、お近くの皮膚科専門医を一度受診したほうがいいと思います。そこで、多少なりとも悪性の疑いが指摘されたなら、がん専門病院や大学病院を紹介してもらいましょう。 1、しみ・ほくろが左右対称性でない。 2、しみ・ほくろのまわりがギザギザしている。 3、しみ・ほくろの色が均一でなく、濃淡が混じっている。 4、しみ・ほくろの直径が6mm以上ある。 メラノーマの治療の基本はどうなっていますか? まず、全身の画像検査(レントゲン、CT、超音波、PET検査など)などを行い、病期(病気の進み具合をI 期~IV期に分けて判断する)を決定し、その病期に従った治療を行います。 メラノーマは抗がん剤の効き目があまり芳しくない腫瘍です。放射線治療もあまり効果がみられません。重粒子線や陽子線といった特殊な放射線治療しか効果がみられません。 よって、手術により腫瘍を全部取り去ることが、最も治るための近道です。早期に発見・診断されれば小さな手術のみで簡単に治ることが可能です。 メラノーマ爪とは、メラノーマという皮膚ガンの一種が爪に出来る状態を言います。  主に手や足の爪に黒い縦線が入ったり、ホクロのように黒く変色するのが特徴です。またこの疾患は紫外線が強い地域に住んでる人種や白色人種に多く発症が見られるのですが、日本人でも紫外線を浴び過ぎている方などは特に注意が必要になるでしょう。 初期段階ではどこかでぶつけたりしたのかと見過ごしたり、また痛みも感じないため気づきにくいようです。悪化してしまうと治療も大変になるので、普段から変化に敏感になっておくのも大切ですね。  足の裏や爪に黒く変色して現れるのが多いようです。原因はまだはっきりと解明されてはいないのですが、皮膚の組織のメラニンを形成する「メラニン細胞」という色素細胞が、紫外線を浴び過ぎたりすることで悪性化するといわれています。 またその他の原因として考えられるのは、外部からの刺激によって現れる場合もあるようです。足の裏や爪などは日常的に外部からの刺激を受けやすいため、こまめに変化がないかご自分でチェックする習慣をつけておくのも、早期発見につながるでしょう。 1)メラノーマ爪・周辺の皮膚に黒い線やシミ 通常なら健康な爪の状態は、大体の人は薄いピンク色をしていると思いますが、今まではなかったのに爪に黒い縦線が現れたり、爪の周辺の皮膚に黒いシミが現れだしたら、メラノーマだと疑ってみて下さい。 2)爪の変形 メラノーマの初期段階は、爪や周辺の皮膚に黒い線やシミのような変色が見られます。それを放置して悪化してしまうと爪全体が黒くなってきます。さらに進行すると、爪が変形したり爪の細胞組織が破壊されてしまうことになってしまいます。こうなるまで放置せず、異変を感じたら一度病院で診てもらいましょう。 3)爪が縦に割れる またまれに、黒い色素を作らないガン細胞もあります。この場合は爪の下に腫瘍ができていて、その腫瘍が大きくなり爪が上に押し上げられて、縦に割れる場合もあるので要注意です。 4)短期間で広がる メラノーマは皮膚ガンの一種ですが、内臓ガンと同様で段階を追って進行していきます。最初は表層から発生して、それを放置しているとどんどん下層に浸透していき、最終的にはリンパまで到達するのです。そんなメラノーマは他の皮膚ガンより進行速度が速いため、短期間で広がる特徴があります。 5)放置すると臓器へ転移する 皮膚の表面からどんどん深層部にガン細胞が入り込み、リンパや血管まで到達してしまうと、たとえ小さな病原でも転移していることがあるのです。メラノーマはとても転移しやすいガンで、それが高い死亡率の原因にもなっているのです。 メラノーマ爪の検査と治療 1)ダーモスコピー検査で診断   ダーモスコピー検査という、病院で受けられる皮膚がんの診断をするための検査があります。皮膚にできた腫瘍やホクロを拡大して観察し、その状態が良性なのか、悪性なのかを診察するためダーモスコープという機器を使用した検査です。このダーモスコピー検査は、皮膚科のある総合病院で多くの場所で受けることができるようです。 2)手術による切除 治療方法として手術によって切除する方法もあります。メラノーマは再発や転移のリスクが高い皮膚ガンのため、発症が現れている分部の周りを少し広めに切除されるようです。また切除した範囲が大きいため、そのまま縫合できないときは、皮膚を移植する植皮術などの治療が必要な場合もあるようです。 3)転移後は抗がん剤治療などが必要 メラノーマが深層部まで到達し、リンパや血管を通って全身に転移してしまった場合は、抗がん剤治療などが必要になります。また手術をしても目に見えないガン細胞が残っていたりすると、他の部位に転移した状態で見つかるケースも少なくないそうです。 また肝臓のみに転移している場合には、抗がん剤を病巣部に直接送り込む「動注化学療法」が施されることも考えられるようです。その他にも、病巣をピンポイントで治療する放射線療法の「重粒子線」を使った治療方法もあるようです。 4)メラノーマ治療薬のオプジーボとは メラノーマの治療は基本的には手術が中心です。手術では、再発を予防するためにメラノーマより1~2cmほど大きく皮膚を切除。早期のメラノーマであれば、5年生存率は95%以上です。 しかし、メラノーマは進行が早いことで知られています。リンパ節に転移した場合は、手術でリンパ節をその周囲を大きく切除。さらに進行して、肺や肝臓などほかの部位に転移すると薬物療法が中心になります。 そして、2014年に登場したのが免疫治療薬のオプジーボです。私たちの免疫細胞には、正常細胞まで過剰に攻撃しないようにブレーキが付いているもの。ところがメラノーマのがん細胞は、このブレーキを押して攻撃を止めさせて増殖します。 メラノーマ治療に使われるオプジーボとは、免疫細胞のブレーキにカバーをして、がん細胞がブレーキを押せなくする薬。その結果、免疫細胞ががん細胞を攻撃できるようになってメラノーマ増殖を抑えるわけです。 メラノーマ爪の予防法 1)紫外線対策をしっかりと! メラノーマやホクロができやすくなるのは紫外線が原因といわれています。さらにはシミやシワの原因にもなるので、紫外線を多く浴び続けるのは肌にとってとてもダメージを与えてしまいます。メラノーマ爪の予防のためには、外出時はこまめに日焼け止めクリームを塗ったり、長袖を着たり、帽子を被るなどして紫外線対策をしっかりするようにしましょう。 2)皮膚に刺激を与えない! 皮膚に刺激を与えることもメラノーマ爪になる原因のひとつとお伝えしましたが、必要以上に皮膚に刺激や衝撃を与えないように日頃から注意を払っておきましょう。気をつけていてもメラノーマ爪ができてしまった場合でも、あまり患部を触りすぎたり、無理に削り取ろうとはしないようにしましょう。 キズがついてしまったり、そこから細菌が進入し症状が悪化してしまう可能性もあるので、気になる場合は病院へ行きましょう。 メラノーマの発症リスクを軽減する方法  カフェインおよびカフェイン入りコーヒーを摂取する量が多いほど、メラノーマの発症リスクが減少する可能性が、米国・ハーバード大学医学部のShaowei Wu氏らによって報告されました。Epidemiology誌2015年7月10日掲載の報告。 カフェインはこれまで、紫外線誘発性の発がんを抑制すること、メラノーマ細胞の成長を抑制することが示唆されていました。 Wu氏らはカフェイン摂取、コーヒー消費とメラノーマ発症リスクについて調査するため、3つの大規模コホート試験(特定の要因に曝露した集団と曝露していない集団を一定期間追跡し、研究対象となる疾病の発生率を比較すること)を調査しました。 調査に用いられた試験は、1991~2009年のNurses' Health Study II(女性、8万9,220例)、1980~2008年のNurses' Health Study(女性、7万4,666例)、1986~2008年のHealth Professionals Follow-up Study(男性、3万9,424例)でした。 Cox比例ハザードモデルを用いて、メラノーマと食物摂取の関連について95%信頼区間とハザード比(アウトカムが発生する割合を示す相対的な指標。)を調査しました。 主な結果は以下のとおり。 ・調査は400万人年超のフォローアップ中、2,254例のメラノーマ患者が特定された。 ・カフェイン摂取量は393mg/day以上と、60mg/day未満で比較を行った。 ・リスク因子による補正後、カフェイン総摂取量が多い群ではメラノーマ発症リスクが少なかった(HR=0.78、95%CI=0.64~0.96、傾向のp=0.048) ・この相関は女性のほうが男性よりも顕著であった(女性:HR=0.70、95%CI=0.58~0.85、傾向のp=0.001、男性:HR=0.94、95%CI=0.75~1.2、傾向のp=0.81)。 ・カフェイン摂取量が多い群では、高頻度で日光に暴露されている部位のメラノーマ発症が少なく(頭部、首、四肢:HR=0.71、95%CI=0.59~0.86、傾向のp=0.001)、日光暴露が少ない部位(肩、背中、臀部、腹部、胸部:HR =0.90、95%CI =0.70~1.2、傾向のp=0.60)よりも顕著であった。 ・上記の相関は、カフェイン入りコーヒー摂取量では同様の結果を示した一方、カフェイン抜きコーヒーの摂取量ではみられなかった。 しかし、この保護効果はカフェン含有コーヒーだけで統計的有意で、カフェイン抜きコーヒーでは有意に至りませんでした。 レギュラーコーヒー、カフェン含有コーヒーを毎日 4 杯以上飲む人々は、悪性黒色腫のリスクが 25 パーセント低下しました。また保護効果は、表皮内黒色腫ではなく、悪性黒色腫だけでみとめられました。表皮内黒色腫は悪性黒色腫がまだ表皮内にとどまっている状態をさし、完治可能です。 分析は、居住環境紫外線被ばく、肥満度(BMI)、年齢、性別、身体活動、飲酒、喫煙歴で調整されました。 この結果は予備的であり、他の人口へ適用できるかどうかは不明なので、追加の研究が必要だと言います。 日本での例:  15歳の男子の場合、ふくらはぎの腓(ひ)骨に骨肉腫ができ、骨を破壊しながら浸潤し増殖、直径約八センチになっていました。神経もまひし、ひざから下が動かなかったようです。 術前のカフェイン併用療法の結果、骨肉腫は消失し、がん細胞もなくなったということです。11年経過しましたが、全く元の普通の状態になっているとのことです。 にほんブログ村←ポチッとね 健康法 ブログランキングへ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2016.12.15 02:39:11

|